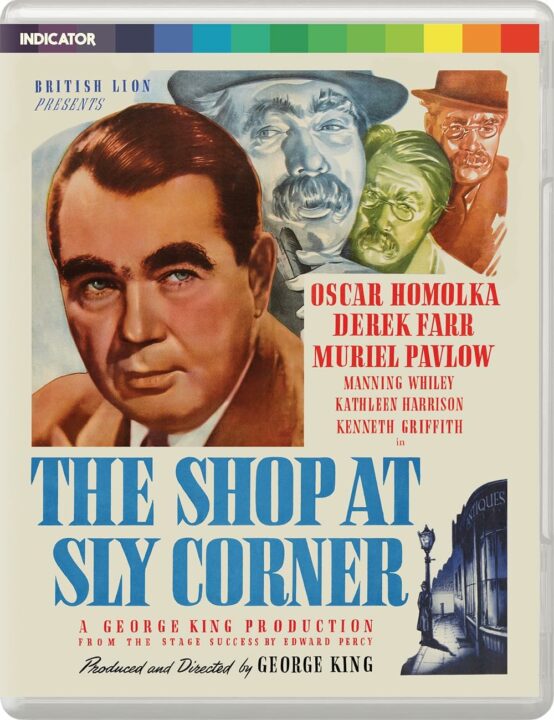

Déjà mis à l’honneur par Indicator/Powerhouse au travers du coffret consacré à Tod Slaughter (et pour lequel il réalisa trois longs-métrages, dont une adaptation de Sweeney Todd), George King a aujourd’hui droit à deux sorties événements en Blu-Ray chez l’éditeur britannique. Réalisateur méconnu mais néanmoins ultra prolifique, notamment durant la décennie 1930, il signe parfois plus d’une dizaine de films par an, avant de prendre précocement sa retraite des plateaux en 1949. Celui qui fit débuter Laurence Olivier à l’écran dans Too Many Crooks se frotta à de nombreux genres sans pourtant véritablement marquer l’inconscient collectif au-delà d’un cercle de cinéphiles initiés. Le moment est donc parfaitement choisi de réparer cette injustice en se penchant sur deux projets réalisés respectivement en 1942 et 1947. Récit de guerre tourné en plein période d’Occupation, Tomorrow We Live suit la fuite d’un agent Britannique réfugié dans un village français. Sur place, la fille du maire se fait passer pour une collaboratrice afin de l’aider à s’échapper avec des informations vitales et ainsi aider l’effort de guerre allié. The Shop at Sly Corner, avant-dernière réalisation de King, verse quant à lui dans le drame criminel en suivant un antiquaire en apparence bien sous tous rapports. Sa vie bascule le jour où son assistant découvre que les objets qu’il vend sont volés et se met en tête de le faire chanter.

Tomorrow We Live © capture d’écran

Tomorrow We Live (1942)

Parfait exemple d’œuvre propagandiste, Tomorrow We Live développe la vision très simpliste d’une France éprise de liberté. La statue de Jeanne d’Arc qui apparaît au détour d’un plan (vision cocasse venant d’un cinéaste anglais) fait office de figure tutélaire ultime pour un peuple perçu comme rebelle et dont la plupart des composantes luttent en secret contre l’oppresseur. Un manichéisme manifeste et une angélisation binaire de la situation sous l’Occupation, résultant probablement de la participation du général De Gaulle (remercié au générique) dans l’élaboration du film. Le but est clair, redonner espoir au peuple hexagonal et foi dans sa capacité à se relever, et ce dès le générique d’ouverture mêlant rythmique martiale aux notes de la Marseillaise, accompagné de la croix de Lorraine sur fond de ciel orageux. Le symbole de la Résistance revient d’ailleurs habilement tout au long du récit telle une signature ou un avertissement pour les troupes ennemies. Un désir de galvaniser également les Britanniques alors sous les bombardements allemands, qui trouve son acmé dans ce final grandiloquent où les villageois entonnent en cœur l’hymne français. Passé ces partis-pris peu subtils, le long-métrage joue plutôt habilement avec ses passages obligés en flirtant avec d’autres genres.

Tomorrow We Live © capture d’écran

Avec son héros étranger (se faisant appeler Jean-Baptiste), arrivant dans un village sous le joug de soldats tyranniques et trouvant refuge dans un bar où se réunit une faune disparate, Tomorrow We Live débute presque par des tropes de pur western. Sous le vernis de la bourgade pittoresque, se trame en réalité une bataille sans merci, induite dès l’un des premiers plans où un soldat de la Wehrmacht efface un graffiti louant les mérites de la lutte armée. King parvient, par une économie de moyens, à rendre crédibles et vivants ses décors, multipliant les cadres où des passants en mouvements animent les arrière-plans. Une image d’Epinal rapidement mise à mal, les apparences idylliques masquant une véritable tension. Un microcosme où chacun s’épie, se surveille, où les résistants se cachent là où on ne les attend pas. C’est un monde souterrain qui grouille sous les pieds de la kommandantur, à l’image de cette planque en forme de grotte découverte par le héros guidé par un marginal (le clochard sympathique et innocent selon le voisinage), au cœur de laquelle les maquisards s’organisent. La photographie quasi expressionniste assurée par Otto Heller (Tueurs de dames, Le Voyeur) renforce cette sensation d’obstruction, l’ombre venant souvent masquer au regard des personnages des éléments essentiels. Ironiquement, le vernis de cohabitation pacifiste vole en éclat lorsque des réactions hostiles se font entendre durant la projection d’un film de propagande pour le parti nazi. Malgré un budget limité, le cinéaste réussit en outre à rendre certaines séquences spectaculaires, à l’instar du bombardement final ou de cette scène de sabotage de train en temps réel, assurée par le monteur Terence Fisher, pas encore passé à la réalisation.

The Shop at Sly Corner © capture d’écran

The Shop at Sly Corner (1947)

Avant de la transposer sur grand écran en 1947, George King s’était déjà frotté à la pièce d’Edward Perry, The Shop at Sly Corner, l’année précédente sous la forme d’un téléfilm. Si le long-métrage conserve quelques traces de ses racines théâtrales, au travers de son unité de lieu entre autres, le réalisateur tend à puiser tout le potentiel cinématographique de son récit. Dans une ambiance de film noir paranoïaque, il développe une atmosphère anxiogène qui tutoie l’épouvante, à l’instar de cette séquence dans une forêt cauchemardesque sous un ciel menaçant, sorte de jugement divin prêt à s’abattre. La très belle photo de Hone Glendinning impose dès les premiers plans une esthétique léchée, notamment au travers de cette introduction où la caméra colle à un étrange individu qui garde les yeux rivés sur la boutique de Desius (campé par Oscar Homolka, vu entre autres dans Sept ans de réflexion). L’appareil effectue alors un long mouvement qui balaie la façade avant de finalement pénétrer l’intérieur, décor quasi unique du film. Épicentre de la tragédie en jeu, le magasin sert de couverture au protagoniste, monsieur tout le monde en apparence qui camoufle avec succès ses activités de receleur. Il y vit, tout comme sa famille, y travaille, y rencontre ses clients, et y reçoit des amis. Pourtant, dans le sous-sol (écho à Tomorrow We Live), il camoufle ses vraies activités, son vrai lui, que le cinéaste nous dévoile dans une pure séquence de suspense accompagnée de violons stridents, comme une plongée dans sa psyché.

The Shop at Sly Corner © capture d’écran

Cette identité secrète est au cœur du film et va entraîner son héros dans une machination fatale. Une simple succession de plans muets présente les personnages alors que Margaret (Muriel Pavlow), la fille de Desius, joue un air de violon. Une introduction succincte mais efficace pour poser à plat toutes les composantes du guêpier à venir. De même, les activités criminelles de l’antiquaire sont illustrées par un fondu enchaîné où son visage succède à un transistor diffusant un message de la police. Archie, le maître chanteur interprété par Kenneth Griffith, qui reprend le rôle qu’il avait déjà tenu au théâtre, se révèle un génie de la manipulation. Il n’hésite pas à marchander la main de Margaret comme un bien meuble lors d’une séquence qui s’amuse à briser la règle des 180 degrés afin de générer le trouble chez le spectateur. Car c’est bien dans l’amour paternel que réside l’aspect le plus touchant du long-métrage. C’est ce lien qui pousse le protagoniste à commettre le pire (le titre français est d’ailleurs Légitime défense), entraîné dans une spirale de violence qui le dépasse. Le très beau final, où le piège se referme peu à peu sur lui pendant qu’il assiste à un concert sur fond de Bartholdi, est ainsi une conclusion émouvante à son odyssée. Sous leurs atours de purs objets d’exploitation (un thriller d’espionnage et un film noir), Tomorrow We Live et The Shop at Sly Corner réservent quelques belles audaces formelles et narratives, inscrivant George King dans la longue tradition des faiseurs talentueux à réhabiliter.

Suppléments : Les deux ressorties proposées par Indicator/Powerhouse, des premières mondiales en Blu-Ray, en plus de leur remasterisation en 4K, proposent de nombreux suppléments. Des commentaires audio, des documentaires (Turning Heads, où l’historienne Pamela Hutchinson revient sur la figure de Greta Gynt, actrice dans Tomorrow We Live) et des interviews, comme celle de Muriel Pavlow, datée de 2009, et proposée en supplément de The Shop at Sly Corner. En outre, ces éditions limitées à 4000 exemplaires contiennent toutes deux un livret inédit signé Philip Kemp et Steve Chibnall.

Disponibles en Blu-Ray chez Indicator/Powerhouse.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).