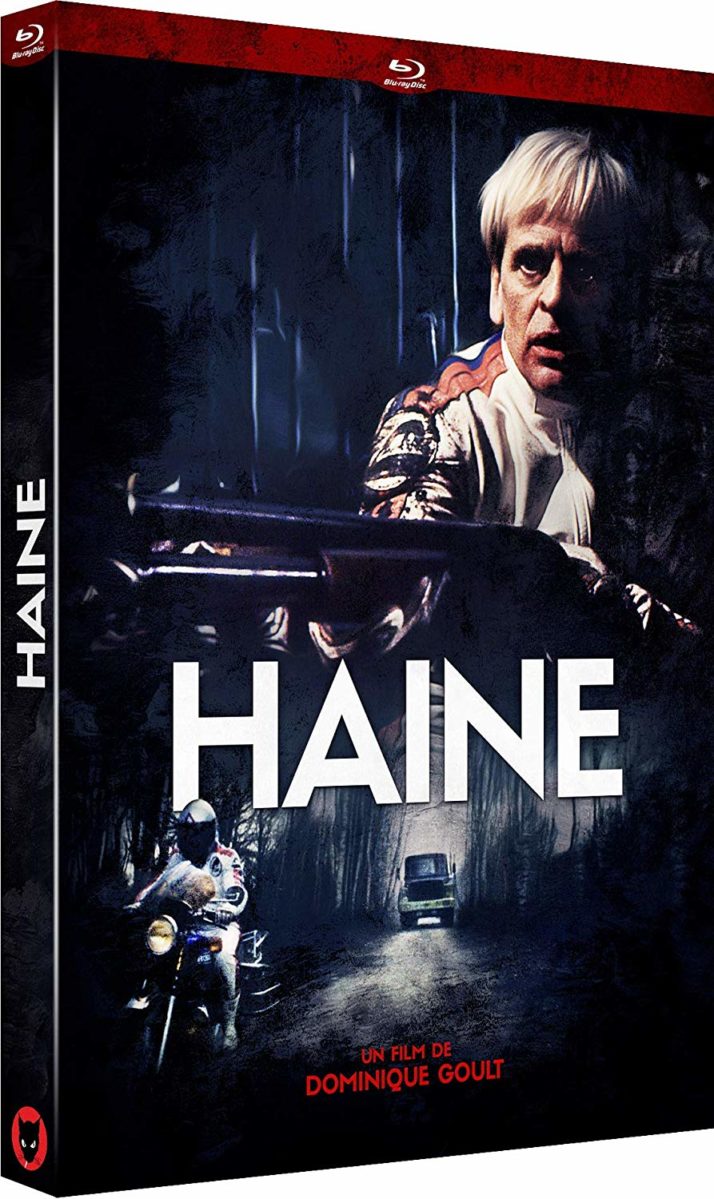

La carrière éclair au sein du 7ème art (trois ans d’activité en tout et pour tout, entre 1977 et 1980) de Dominique Goult s’inscrit dans un contexte particulier pour l’industrie cinématographique hexagonale. Mai 68 et ses élans libertaires sont passés par là, Bertrand Blier qui a pourtant commencé à œuvrer au cours des années 60, connaît son premier triomphe en 1974 avec Les Valseuses tandis que quelques mois plus tard sort le phénomène Emmanuelle. Deux films ayant rassemblés sur le seul territoire français, 5,7 millions d’entrées pour le premier et près de 9 millions pour le second, soit des chiffres qui apparaissent quarante-cinq ans plus tard comme absolument impensables, les témoignages d’un temps révolu. Cependant, la libération des mœurs s’accompagne d’inévitables retours de bâtons moraux de part et d’autres, durant la décennie cinématographique suivante, mais il s’agit là d’un autre débat. Parallèlement, l’élection en 1974 de Valery Giscard d’Estaing, s’accompagne d’un relâchement de la censure à l’égard des films érotiques et pornographiques, avant que ne soit institué en décembre 1975, le classement X ,créant une forme de censure économique (TVA majorée à 33%, prélèvement de 20% des bénéfices afin de soutenir le « vrai » cinéma, diffusion exclusive dans des salles spécialisées, privation de subvention,…). La période à la fois faste et troublée pour un genre qui connaît son âge d’or tout en devant constamment faire avec de nouvelles mesures restrictives et pénalisantes. Paradoxalement, au cours des années 70/80 la réalisation de films pornographiques est beaucoup moins handicapante pour un réalisateur qu’elle ne le sera ultérieurement, ainsi beaucoup (Claude Mulot, Claude Bernard-Aubert etc…) n’ont aucun mal à alterner cinéma mainstream puis cinéma hard, et vice versa. En 1977, sous le pseudonyme de Richard Stephen, Dominique Goult (il aurait un passif de cadreur donc les traces ont malheureusement disparues) démarre dans le X avec Les Monteuses et Les Queutardes, avant de signer en 1978, Partouzes Perverses (l’ancêtre du gonzo d’après les dires de Christophe Lemaire dans le petit texte accompagnant l’édition Blu-Ray/DVD présentement évoquée) puis Lèvres Gloutonnes. En 1979, il bascule vers le cinéma traditionnel en signant un court-métrage intitulé Le Triangle des Bermudes, réunissant Patrice Melennec (son acteur fétiche hors porno) mais aussi plus surprenant, un certain André Bercoff (figure importante du journalisme des années 80, alors proche de François Mitterand et Jacques Attali, plume à Libération notamment, aujourd’hui orienté légèrement plus à droite, œuvrant sur Sud Radio, à Valeurs Actuelles ou encore auteur d’un essai sur Donald Trump publié préalablement à son élection, soit une évolution idéologique qui dit en soit bien des choses des bouleversements de l’époque). Haine est donc son unique long-métrage non classé X, il n’en demeure pas moins une proposition atypique dans le paysage français, s’inscrivant dans un genre déjà lui même à la marge, pour faire synthétique, une sorte de thriller rural teinté de drame (ou l’inverse) aux accents de western flirtant avec le fantastique. Une œuvre servie par une distribution composée notamment de deux acteurs très en vue au cours de la décennies 70, d’un côté, dans le rôle principal, Klaus Kinski dont la carrière vient de prendre une dimension nouvelle après ses trois collaborations avec Werner Herzog (Aiguirre, Nosferatu et Woyzeck), de l’autre Maria Schneider, révélée quelques années auparavant dans Le Dernier tango à Paris puis Profession : Reporter. Le postulat est simple : un homme (Klaus Kinski), dont on ne sait ni qui il est, ni d’où il vient, sillonne les routes de campagnes sur sa moto, vêtu d’une combinaison blanche. Le destin le conduit dans un village de la France profonde fraîchement marqué par la mort d’une enfant, fauchée par un deux-roues. Très vite, l’étranger ressent l’indifférence, puis le mépris et bientôt la haine de ces villageois confinés dans leurs préjugés…

Copyright Le Chat qui fume 2019

« J’ai assez vécu pour voir que différence engendre haine ». C’est sur ces mots de Stendhal, tirés du Rouge et le Noir que débute Haine, avant de laisser place à une introduction étrange constituant une fausse piste moyennement satisfaisante. Sans rapport direct avec la suite, si ce n’est présenter celui qui deviendra l’antagoniste principal, le camionneur campé par Patrice Melennec (plus convaincant par la suite que lors de ce prologue), ces premières minutes sont surtout les seules situées hors de ce qui s’avérera le théâtre principal de l’action : une campagne française indéfinie et isolée. Retardant l’entrée en scène de son protagoniste, Dominique Goult lance une deuxième leurre nettement plus audacieuse, nous faisant pénétrer dans le village par un regard neutre et innocent, celui d’une enfant, dans un montage à la fois ambitieux et confus, entrecoupant la linéarité du récit, afin d’introduire certains des personnages secondaires ainsi qu’un enjeu clé sur lequel lumière sera progressivement faite. Cette narration loin d’être optimale, crée un effet paradoxal, si elle échoue partiellement dans sa volonté de sophistiquer le scénario (théoriquement fluide pourtant rendu faussement compliqué : le montage venant troubler la temporalité) et intensifier l’action, l’absence d’explications et l’usage minimal du dialogue, nourrissent le gros point fort du long-métrage : son atmosphère. Si les premières images nous présentant un imposant camion, induisent avec elles le fantôme du Duel de Steven Spielberg, le jeu des ressemblances s’arrête prématurément, subsiste seulement une éventuelle relecture du titre et un désir de revisiter le western dans un contexte singulier. En opposition au caractère dépouillé de l’intrigue, le réalisateur cherche à maximiser le potentiel cinématographique de son décor transformant peu à peu un univers a priori connu en véritable Far West franchouillard, à la fois réaliste et irrationnel. Cadre éminemment cinégénique et fertile pour le cinéma de genre, pourtant bien trop (et de tout temps) délaissé par les cinéastes hexagonaux à quelques exceptions près comme La Horse (1970) de Pierre Gragnier-Deferre ou plus récemment l’intéressant Serpent aux mille coupures (2017) d’Éric Valette. L’arrivée à l’écran du héros, seul sur la route à moto, tel un cowboy solitaire traversant de grandes étendues, vient autant parasiter le quotidien des villageois que les quelques repères que le spectateur vient de se façonner. D’un environnement au sein duquel on se sent rapidement familier, émerge alors une ambiance anxiogène, s’accentuant à mesure qu’éclatent et se multiplient divers conflits entre l’homme et la population locale. Mutique et trouble, la figure martyre de l’étranger campée par un Klaus Kinski très convaincant à contre-emploi (ceux qui se souviennent de sa prestation dans Le Grand silence de Sergio Corbucci verront ici son quasi parfait contraire) gagne en empathie à travers ce qu’elle subit presque plus que par ses actes. Geste à la fois naïf et fort, faire naître une forme d’amour à travers la haine la plus gratuite et la plus rance.

Copyright Le Chat qui fume 2019

Cette France refermée sur elle-même, au sens propre et figuré (voir les habitants fermer leurs volets afin de pouvoir garder les yeux ouverts sans être témoins du sort réservé à l’étranger), aveuglée par la rancœur et le ressentiment, lâche et coupable, préfigure celle que l’on désignera ultérieurement comme étant le ciment électoral d’un parti aux accents xénophobes et populistes, brandissant les couleurs de la flamme tricolore, qui n’en est à l’époque, qu’à ses premiers balbutiements électoraux. Pour autant, la charge politique ou l’analyse sociologique n’est pas réellement l’horizon convoité par son réalisateur, du moins celui-ci témoigne d’une autre ambition, hybridant un peu plus la nature de son projet. Tout en empruntant divers archétypes hérités de la série B, tant dans sa construction simple, que certains n’hésiteront pas à qualifier de simpliste, ses enjeux et ses acteurs, Haine bifurque vers l’hyperbole biblique, dévoilant au passage des velléités d’auteur inattendues. Alors que la très large majorité des personnages sont dépourvus de prénoms et en quelque sorte d’identité autre qu’un stéréotype, un seul échappe totalement à ce constat, celui campé par Maria Schneider, Madeleine, rejeté par une communauté l’ayant désignée telle la « trainée » du village, indigne de les fréquenter. Son rapprochement avec l’étranger, martyr de plus en plus christique au fil des minutes (l’apothéose viendra au cours d’un final aussi tétanisant que tristement inéluctable), vient apporter un soupçon d’humanité à l’intérieur d’une œuvre observant la déliquescence de cette notion, où les bas instincts et la lâcheté d’une minorité contaminent le reste de leurs semblables. L’approche premier degré et la foi du metteur en scène quant aux métaphores dont il use, compense des maladresses évidentes, crée même à la longue une vraie tendresse nous amenant à progressivement considérer les limites intrinsèques de la chose comme faisant partie intégrante de la proposition. À la fois imparfait et fascinant, Haine fait l’effet d’un film arrivé soit trop tôt (pour son propos) soit trop tard (pour sa forme) qui jouit aujourd’hui d’une résurrection inopinée mais bienvenue.

Copyright Le Chat qui fume 2019

Un coup de projecteur au bénéfice d’une sortie vidéo en HD (il existait jusqu’à présent un DVD allemand paru en 2013 avec le titre Killer Truck) sous l’égide d’un éditeur dont on ne soulignera jamais assez le caractère précieux : Le Chat qui fume. Côté image, le travail est globalement très convaincant, idem concernant la partie sonore (très belle bande originale au passage), si ce n’est que l’on suppose quelques défauts inhérents à la prise de son originelle (par moments le dialogue semble enregistré « à distance ») n’ayant pu être arrangés lors de la restauration. Pour le reste, une fois n’est pas coutume, les choses n’ont pas été faites à moitié, outre le très beau packaging et le texte de Christophe Lemaire, on note deux principaux suppléments. Une interview fournie de l’acteur Patrice Melennec, revenant sur son parcours atypique avant d’en venir à Haine, se livrant avec une franchise appréciable, sans rien éluder. Plus court mais enthousiasmant également, un petit document nous replongeant au cœur du tournage du film, avec en prime quelques mots en français de Klaus Kinski. Enfin, en plus de la bande-annonce du film et de celles des dernières sorties de l’éditeur, sont également présentes pour les plus impatients, les bandes-annonces des très attendus Next of Kin ou Le Retour des morts-vivants 3.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Recasens

Bonjour,

J’aimerais apporter un commentaire personnel sur ce film que j’ai vu à sa sortie en projection privée.

Mon père qui travaillait à la télé et avait fait l’Idhec était copain à l’époque avec le réalisateur Dominique Goult.

Un type que j’ai vu deux ou trois fois lorsque j’étais enfant, il était sympa, avec des petites lunettes rondes et une certaine imagination.

C’est ma soeur qui joue le role de la petite fille renversée par la moto au début du film.

Souvenirs souvenirs …

Olivier

C’est génial d’avoir ce type de commentaire, merci ! Effectivement, ça doit être émouvant de se rappeler.

MELENNEC Patrice

bonjour .

votre analyse de Haine est quasi parfaite …Quasi , car vous avez estropié mon nom, et 39 ans après la sortie de ce film atypique , j’y tiens à mon nom !…

Je suis le méchant Patrice MELENNEC et non MENELLEC qui ne veut rien dire en breton ,ma langue maternelle …

Si vous pouviez rectifier la vérité ce serais parfait .

Vous en remerciant par avance, je vous adresse mes salutations « camionneuses »

Patrice Melennec

Vincent Nicolet

AuthorBonjour,

Merci beaucoup pour votre commentaire et mes excuses pour cet écorchage complètement involontaire que je viens de corriger.

Vincent Nicolet