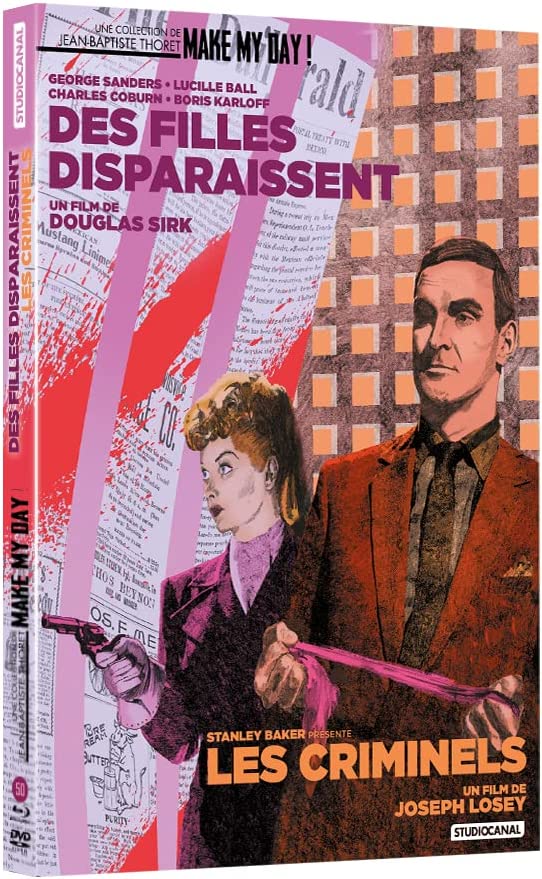

Depuis maintenant plus de quatre ans, et la sortie d’Aux frontières de l’aube de Kathryn Bigelow, la collection de Studiocanal Make My Day !, initiée par Jean-Baptiste Thoret, fait le bonheur des cinéphiles français. Les doubles programmes concoctés par le critique ont déjà mis à l’honneur, entre autres, des premiers longs-métrages de réalisateurs hexagonaux (France société anonyme d’Alain Corneau et Hitler… connais pas de Bertrand Blier), de l’horreur british (And Soon the Darkness / Fright), du poliziottesco (Le Conseiller / Napoli Spara), des inédits transalpins (Miracle à l’italienne / Le Futur est femme)… C’est désormais au polar que Make My Day ! consacre un nouveau combo Blu-Ray / DVD. Rien de moins qu’un duo d’immenses cinéastes, Douglas Sirk et Joseph Losey, qui signent deux films noirs sortis juste avant qu’ils n’entrent dans la phase la plus célébrée de leurs carrières (les mélos américains pour l’un, les drames anglais pour l’autre). Des profils différents mais qui partagent quelques points communs, notamment leur statut d’exilés ayant fui leur pays d’origine pour échapper au nazisme ou à la chasse aux sorcières orchestrée par le sénateur McCarthy. En découlent des œuvres efficaces qui contiennent en leur sein les prémices de leurs obsessions et de leurs styles respectifs.

Des filles disparaissent (Lured) de Douglas Sirk (1947)

Vénéré à travers le monde pour ses mélodrames bouleversants (All I Desire, Tout ce que le ciel permet…), devenu une référence pour des réalisateurs tels que Todd Haynes et son Loin du Paradis, Sirk connut une foisonnante carrière avant de donner ses lettres de noblesse au genre. Né Hans Detlef Sierck, il débute en tant que metteur en scène au théâtre avant de rentrer de plain-pied dans le septième art. Outre-Rhin, il tourne une dizaine de longs-métrages (parmi lesquels La Fille des marais ou La Habanera) avant que le parti nazi, arrivé au pouvoir en 1933, ne le menace directement, le poussant à fuir trois ans plus tard. Il se réfugie en France, puis en Italie, avant de finalement rejoindre les Etats-Unis où il entame une seconde phase de sa filmographie. Ironiquement, c’est avec Hitler’s Madman que le cinéaste (désormais rebaptisé Douglas Sirk) fait ses premiers pas à Hollywood. Sa rencontre avec George Sanders (interprète de Rebecca, Eve, L’Aventure de Mme Muir) à l’occasion de L’Aveu qu’il tourne en 1944, marque un tournant décisif. Les deux hommes ne se quittent plus et enchaînent sur Scandale à Paris, avant de se retrouver une troisième fois pour un remake du film français Pièges, réalisé par Robert Siodmak, qui avait lui aussi fui son Allemagne natale. Leo Rosten (qui retrouvera le réalisateur dans la foulée pour Sleep My Love) est chargé d’adapter le scénario original de Jacques Companeez (Casque d’or, Les Bas-fonds), Ernst Neubach (sous le pseudonyme d’Ernest Neuville) et Simon Gantillon. Des filles disparaissent (Lured dans sa version originale) suit Sandra Carpenter (Lucille Ball), une danseuse poussée à collaborer avec la police, suite à la disparition de nombreuses jeunes femmes. Loin d’être une anomalie, le polar introduit certains thèmes chers à son auteur, d’une manière insidieuse et subtile.

(Des filles disparaissent – copyright Studiocanal)

Pur produit de studio, Des filles disparaissent prend les atours du thriller classique, tel qu’Hollywood les affectionnait alors. L’action a beau être transposée à Londres, les codes du genre sont respectés et Douglas Sirk en profite pour s’essayer à des audaces formelles et narratives bienvenues. Ainsi, les indices ne se dévoilent que par le médium de l’écriture. Les disparitions sont révélées aux spectateurs par l’intermédiaire de Unes de journaux, l’identité du tueur apparaît sur une note manuscrite, et ce dernier rencontre ses victimes par le biais de petites annonces avant de communiquer à la police ses méfaits via des poèmes baudelairiens. Des strophes mystérieuses qui préfigurent le code indéchiffrable cher au tueur du Zodiac qui sévira trente ans plus tard et que David Fincher immortalisera sur grand écran. Le faisceau d’une torche qui éclaire les noms inscrits sur les murs de brique du générique était un avant-goût, tout n’est ici question que d’obstruction et de divulgation. Ainsi, le réalisateur n’hésite pas à user d’une ellipse métaphorique lors de la séquence d’introduction. La rencontre du meurtrier (qui restera toujours caché, simplement réduit à une silhouette, une ombre) avec sa première victime est éclipsée par un crieur portant l’affiche d’une pièce de théâtre ironiquement intitulée Meurtre à Soho. Les crimes demeurent hors-champ, simplement induits par le montage de John M. Foley, qui retrouvera plus tard Lucille Ball à la télévision (Lucy Gets Lucky, entre autres). Les effets visuels et trucages optiques du chef opérateur William H. Daniels (The Shop Around the Corner, Winchester 73) renforcent la sensation de malaise indicible, à l’instar du jeu sur les perspectives nettes, ou cette lettre projetée au mur devant lequel se placent les inspecteurs, ainsi littéralement plongés dans l’esprit du maniaque.

(Des filles disparaissent – copyright Studiocanal)

Bien que foncièrement attaché à son appartenance au film noir, le long-métrage se situe, en réalité, au carrefour de plusieurs courants. Plus encore, l’enquête semble désintéresser Douglas Sirk, qui préfère au suspense et à la résolution du mystère, les rapports troubles et ambigus qu’entretiennent les personnages. Les fausses pistes ont beau se multiplier, le coupable est rapidement démasqué pour peu que l’on soit un minimum perspicace et, bien que centré autour de policiers usant de méthodes à la pointe de la technologie, un certain sentiment de déjà-vu affleure. Le scénario multiplie les poncifs et relève de l’intrigue générique, à l’instar du tueur qui utilise le pseudonyme commun de John. En revanche, la relation qui se tisse entre Sandra Carpenter (elle aussi une expatriée, Américaine ayant posé ses bagages à Londres) et le suspect Robert Fleming (incarné par George Sanders) cristallise toute l’attention du cinéaste. Dans son introduction, Jean-Baptiste Thoret revient sur la place du mélodrame dans sa filmographie, qui n’a in fine tourné ses œuvres les plus célèbres que sur une très courte période durant la décennie 50. Ici, les liens amoureux faussent le jugement, et l’interrogatoire final, retour aux codes du polar traditionnel, demeure imprégné de la romance qui sous-tend toute la tension de cette scène. Le critique remarque à juste titre, que les différents genres que Des filles disparaissent aborde se retrouvent littéralement incarnés à l’écran par des personnages définis. Lors de l’investigation, une succession de saynètes dévoile de nombreux hommes qui, chacun à leur manière, font basculer le film de la comédie légère (grâce aux excellents dialogues dont le running-gag des mots-croisés est un exemple parfait) à l’épouvante gothique. Acmé de cette approche, la rencontre avec Charles van Druten, couturier has been incarné par le légendaire Boris Karloff, qui vit dans un manoir gothique entouré de brume, envahi de poussière et de toiles d’araignée, où le temps est comme arrêté. Bloqué dans un passé fastueux, il organise des réceptions de mannequins inanimés au cours d’une longue et émouvante séquence, probablement la plus belle de Lured.

(Des filles disparaissent – copyright Studiocanal)

Au cœur du long-métrage, réside un élément inattendu et précurseur, le personnage de Sandra, héroïne campée par une Lucille Ball pas encore intronisée « Queen of télévision » suite aux innombrables séries et téléfilms qu’elle tourne entre les années 50 et 80. La jeune femme, d’abord présentée comme un archétype frivole et sexy, devient la véritable enquêtrice, parvenant à résoudre un mystère qui fait piétiner même les plus grands détectives de Scotland Yards. Bien que sa beauté soit initialement considérée comme un appât parfait, elle révèle des talents d’investigatrice (sa mémoire photographique hors normes) et une faculté d’adaptation qui lui permettent de revêtir tous les costumes et d’interpréter tous les rôles. De la lolita candide à la femme fatale, elle répond ainsi, en apparence, aux désirs des hommes qu’elle rencontre. A contrario, l’inspecteur, pourtant expérimenté, qui lui sert de chaperon, se montre aussi mal à l’aise au cœur d’une soirée guindée que dans les cloaques londoniens. Sandra, elle, se fond dans tous les décors et attire la convoitise de tous les « mâles » qu’elle croise, faisant d’eux, une galerie de coupables potentiels. Les femmes ne sont perçues par la société que comme des trophées, des signes extérieurs de réussite. Même Robert Fleming n’est pas en reste. Businessman charmeur, il considère la séduction comme une relation capitaliste où tout n’est qu’offre et demande. Comble de cette approche, un trafic d’êtres humains qui constitue l’une des intrigues secondaires, finit de renforcer le parti pris féministe de Des filles disparaissent, film au charme suranné mais néanmoins surprenant par bien des aspects.

Les Criminels (The Criminal) de Joseph Losey (1960)

1952, Joseph Losey, déjà auteur de cinq longs-métrages, dont Le Garçon aux cheveux verts ou M, remake de M le maudit, tourne son nouveau projet en Italie (Un Homme à détruire) lorsqu’il apprend sa condamnation par le House Committee on Un-American Activities. Blacklisté et contraint de quitter ses Etats-Unis natals pour cause de proximité avec des idéaux communistes, c’est en Angleterre qu’il trouve asile et reprend ses activités de réalisateur sous le pseudonyme d’Alec C. Snowden dans un premier temps. En 1960, après la sortie de L’Enquête de l’inspecteur Morgan, pour lequel il croise pour la première fois la route de son acteur fétiche, Stanley Baker, il s’intéresse à un script signé Jimmy Sangster (Frankenstein s’est échappé, Le Cauchemar de Dracula), un temps porté par Hammer Films et intitulé The Criminal. Le cinéaste n’est pas convaincu par le scénario et engage Alun Owen, à la plume sur A Hard Day’s Night, afin de réécrire le tout. L’intrigue suit le parcours de Johnny Bannion (Baker), un Irlandais spécialiste des cambriolages de haut vol. Après avoir passé plusieurs années derrière les barreaux, il décide de monter le plus gros coup de sa carrière. Après le hors-série Monsieur Klein, la collection s’enrichit donc d’un nouveau film de Losey, l’occasion de se pencher sur cette œuvre profondément sombre qui préfigure les cultes The Servant ou Accident.

(Les Criminels – copyright Studiocanal)

Si le réalisateur s’empare à la fois du thriller carcéral et du drame criminel, c’est pour mieux en tordre les tropes respectifs afin d’en offrir une vision personnelle, prosaïque et désenchantée. Aidé par la magnifique photo noir et blanc signée Robert Krasker (chef-opérateur du Troisième homme ou de Brève rencontre), il multiplie les effets visuels signifiants, tordant par instants le réalisme ambiant. Il dévoile ainsi un personnage à travers un kaléidoscope, ou illustre la transmission d’une information via une bouche cadrée dans un judas de porte de cellule. S’amusant d’une censure moins stricte que le code Hays américain, il fait mine d’écarter pudiquement sa caméra pour mieux filmer une jeune femme nue dans un reflet. Le film n’hésite pas à prendre son public à rebrousse-poil, le casse en lui-même intervenant ainsi assez tôt dans le métrage et ne donnant pas lieu au climax anxiogène attendu. Le plan est longuement décrit (formidable scène où les voyous se tournent le dos pour manigancer) mais son exécution demeure hors-champ. Jean-Baptiste Thoret, qui définit The Criminal comme un croisement entre Le Trou et L’Ultime razzia, remarque à juste titre, que toute poussée de violence se retrouve sciemment biffée, cachée aux yeux du spectateur. Ce n’est pas tant de montrer la brutalité inhérente à la vie d’un gangster qui intéresse le réalisateur, que de ramener cette existence marginale vers une pure normalité. Les hors-la-loi sont ainsi enfermés dans des carcans libéraux comme le reste de la société. La mafia n’est qu’une organisation capitaliste, régie par la loi du marché, que le héros, criminel à l’ancienne, ne comprend pas, ou, tout du moins, ne comprend plus. Olivier Père, dans son entretien présent en bonus, dresse un pont entre le long-métrage et Le Point de non-retour de John Boorman. Dans les deux œuvres, tout n’est affaire que de discussion, de marchandage, de transactions, et ici, les bandits délivrent même des devis afin de planifier des évasions. Une approche anti-glamour du milieu, comme un reflet déformé de l’évolution du monde du cinéma. Les studios sont alors rachetés par des trusts, des investisseurs qui n’ont plus rien à voir avec les moguls passionnés d’autrefois. Johnny serait alors un alter ego du metteur en scène, perdu dans un univers qui lui est désormais étranger, idée qui rend la conclusion (superbe séquence dans la neige, page blanche où tout est encore à écrire) encore plus poignante.

(Les Criminels – copyright Studiocanal)

Bannion n’est pourtant pas présenté comme un personnage attachant ou sympathique. Froid, calculateur, égoïste, il est en outre odieux avec ses compagnes. Fort d’un succès certain auprès de la gent féminine, il cultive un rapport narcissique à son corps et à son image, en témoigne cette scène où, à peine sorti de prison, il se presse pour bronzer sous une lampe à UV. Cette existence, faite de casses et de séjours derrière les barreaux, serait alors une métaphore de la carrière de Joseph Losey. Condamné par une corporation déshumanisée et dépersonnifiée (on ne verra jamais qui est à sa tête), le protagoniste tente d’exister, d’exercer ses talents hors des carcans, en vain. Thoret fait remarquer que le titre original (The Criminal au singulier) fait plus sens que son pluriel hexagonal, tant le scénario semble isoler cet homme en rupture avec son environnement. Au tournant des années 50, le metteur en scène est lui aussi prêt à reprendre sa carrière à zéro, user de méthodes de gangster (fuir son pays, se créer une fausse identité) afin d’éviter d’être réduit au silence. Incarné par un formidable Stanley Baxter, qui jouera dans Eva ou Accident (mais également dans Le Venin de la peur), le héros est une figure tragique, aussi détestable que charismatique, qui se retrouve totalement impuissant, dépendant de forces qui le dépassent, et dont la liberté n’est déjà qu’un lointain souvenir. Les geôles demeurent le milieu naturel de Johnny, le seul endroit dont il connaît les règles et au sein duquel il a sa vie en main. La prison n’est pourtant rien d’autre qu’une société comme un autre, gérée par une organisation étatique corrompue et dévolue à une hiérarchie de castes immuable, tel ce parrain mafieux interprété par Grégoire Aslan (Le Voyage fantastique de Sinbad).

(Les Criminels – copyright Studiocanal)

Issu du théâtre, ancien élève de Bertolt Brecht, Joseph Losey a, durant sa carrière de cinéaste, souvent eu à cœur de plonger ses personnages dans des lieux clos, comme le prouvent, entre autres, ses adaptations d’Harold Pinter. C’est également le cas des Criminels. Sa scène d’introduction révèle des hommes en train de jouer aux cartes dans leur cellule. Une image quotidienne, banale, à mille lieues du traitement anxiogène de bon nombre de thrillers carcéraux. Entre les murs, les réputations se font et se défont, les rumeurs courent, et le directeur ne peut rien faire d’autre que de gérer des inimitiés et de fermer les yeux sur les activités criminelles. La parfaite illustration de ce microcosme se situe dans le générique qui suit la mise sous écrou d’un individu en plan-séquence. Le nouveau détenu est attendu, et son arrivée est annoncée par un air que tous fredonnent pour se passer le mot: Kelly’s Back. Les taulards sont avertis, ses mésaventures sont même chantées, et tout laisse présager qu’il est le héros du film. Introduit par son ombre, la révélation de son visage est déceptive : un simple trentenaire commun, qui n’a rien d’imposant ou d’intimidant. En réalité, il sera rapidement victime de Johnny Bannion, le véritable protagoniste qui n’hésite pas à ordonner le passage à tabac du nouveau venu. Pacha respecté de tous au sein du pénitencier, il se retrouve, a contrario, comme un poisson hors de l’eau lorsqu’il est libéré. Olivier Père remarque d’ailleurs que tout ce qui se passe en dehors de la maison d’arrêt est confus, presque traité hâtivement, là où les rapports entre prisonniers, sont au contraire explorés dans toute leur complexité. Cette jungle de béton (l’autre titre du long-métrage était The Concrete Jungle) perd les âmes et les esprits les plus fragile, à l’instar de ce jeune homme qui ne supporte pas d’assister à la torture de l’un de ses voisins (incroyable séquence chaotique, maelström de sons et d’images) et qui finit par confesser son mal-être face caméra alors que le décor s’efface derrière lui. Pourtant, nulle oreille attentive pour écouter ses mots. Tous continuent leur existence, en témoigne le dernier plan qui voit ces êtres tourner en rond au milieu d’une cour sans espoir ni horizon.

(Les Criminels – copyright Studiocanal)

Excellent choix de la part de Jean-Baptiste Thoret que ces deux polars inattendus, signés par deux auteurs majeurs qui livrent là leurs propres visions du genre, entre fidélité aux codes et réinterprétation singulière. Une nouvelle fois, la collection Make My Day ! s’impose comme garante d’une richesse et d’une diversité cinéphilique qui force le respect.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).