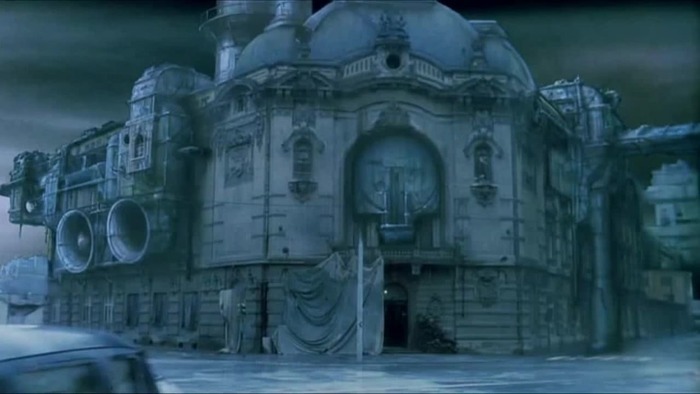

Parfois quelques images suffisent à identifier un univers. Oui, Bunker Palace Hôtel appartient bien à Enki Bilal, laissant instantanément la sensation d’être aspiré dans l’une de ses BD, avec cette SF mille fois reconnaissable et cet avenir ravagé par le temps qui lui-même influencera le design de Blade Runner, là où les mégalopoles accueillent un avenir semblant déjà appartenir au passé. Pour sa première réalisation, Bilal s’associe à son fidèle scénariste Pierre Christin avec lequel il travaille depuis 1975. De par ses origines bosniaques et tchèques, sa Science-Fiction se place toujours aux confins de l’espionnage, dans une métaphore qui nourrit la dimension politique de ses œuvres obsédées par des pouvoirs implantés depuis des décennies, en décomposition, cherchant toujours coûte que coûte à imposer des gouvernements iniques, sous la tyrannie de ces vieux dirigeants semblables à des morts-vivants.

C’est exactement le sujet de Bunker Palace Hôtel. Dans une ville aux allures de fin du monde, alors que des activistes terroristes assurent la rébellion, les dirigeants et les privilégiés se sont terrés dans un bunker souterrain, continuant à diriger d’en bas, sans ne plus jamais mettre le nez dehors. À leur image, et à l’image de leurs rêves évanouis et du leurre qu’ils nourrissent, les lieux sont sales, se fissurent, au bord de l’effondrement.

On a beaucoup évoqué le passage difficile de Bilal dessinateur à Bilal réalisateur pour un film trop dessiné et trop statique, qui avait oublié combien le cinéma était affaire de rythme et de mouvement. Revoir Bunker Palace Hôtel aujourd’hui confirme combien ces critiques étaient aveugles. Fortement inspiré par la Science-Fiction tarkovskienne, et en particulier celle de Stalker, le cinéaste instaure ce même climat opaque et immobile, où les aiguilles des horloges semblent s’être définitivement coincées dans les rouages d’un temps qui n’avance pas, qui s’étire infiniment ou se répète, et où les humains sont condamnés à répéter les mêmes gestes, les mêmes mots, des êtres aussi mécaniques que les automates qui leur servent de serviteurs. Dans cette belle œuvre contemplative, on assiste à la naissance d’un cinéaste singulier qui puise tout autant dans un fantastique français disparu que dans le cinéma de l’Europe de l’Est. C’est en effet plus du côté du Je t’aime, Je t’aime de Resnais (et donc de Sternberg pour ce qui est de la littérature), de L’alliance de Christian de Chalonge ou du Paris n’existe pas de Robert Benayoun qu’il faudrait trouver des exemples de telles tentatives, avec ce sens de l’absurdité, ces dialogues littéraires intégrés à un quotidien décalé, comme si les personnages assuraient une forme de survie du mot – entre prosaïque et préciosité – alors que l’apocalypse n’est pas loin. C’est cette jonction de l’ordinaire et de l’extraordinaire qui provoque une étrangeté durable et fascinante. La présence de Jean-Pierre Léaud lancé dans ses logorrhées désespérées et nihilistes n’est probablement pas la seule des coïncidences.

Mais le cinéaste dont Bilal se rapproche le plus est probablement Andrzej Zulawski à commencer par la texture esthétique choisie. La magnifique photo de Philippe Welt, délavée, tout en bleu gris et faussement terne, renvoie directement à celle de Possession – et de son urbanisme froid – , ou même du Diable, venant traduire ce climat post-apocalyptique de monde en ruines. L’humeur dépressive qui en naît traduit sans doute une humeur des pays de l’Est qui est aussi celle de deux artistes déracinés, nourris à leur culture d’origine, aux désespoirs politiques et historiques, et à la condition de l’homme ne vivant pas sur sa terre natale. Chez Zulawski comme chez Bilal, la langue française semble est utilisée comme un outil décalé, pour des dialogues absurdes où les individus semblent facilement enclins aux monologues qu’à véritablement discuter avec les autres. Qu’on se souviennent de cette transposition de la fièvre polonaise en France dans La Femme publique ou L’amour Braque chez Zulawski, lorsque les acteurs déclament leurs tirades jusqu’au hurlement, et que la phrase se métamorphose en transe. Si Bilal ne va pas jusque-là, il y a dans Bunker Palace Hôtel cette folie qui semble s’emparer de l’humanité, et ce profond décalage, cette distanciation verbale qui déstabilise mais installe aussi un univers poétique proche du surréalisme et du théâtre de l’absurde. Bunker Palace Hôtel prend régulièrement les teintes métaphysiques d’un carnaval funèbre où ses personnages, comme chez Ensor, ressemblent à des morts déguisés, des marionnettes tirées par leur fils, des pantins. Pas étonnant que la figure de l’automate déréglé intervienne comme un véritable leitmotiv, du groom qui bugge en répétant le mot « logique » – quel ironie – aux masseuses clonées- issues d’une technologie dépassée – qui s’emparent un peu trop violemment des jambes de leurs clients. Tout n’est ici que dérèglement de mots et de gestes, et, plus le film avance, plus les repères disparaissant un à un et avec eux la possibilité de se raccrocher à une rassurante rationalité qui s’évanouit graduellement. Cachée derrière l’humour et l’ironie, c’est bien la mort qui fait son œuvre dans Bunker Palace Hôtel, transformant ce lieu en un gigantesque tombeau, la glace envahissant les lieux pour immobiliser des humains déjà figés mais destinés à être pétrifiés comme des statues dans ce palais de glace. Ils s’ébattent en vain dans d’ultimes sursauts. Eminemment pessimiste, Bilal ne se fait aucune illusion sur les changements et les lendemains qui chantent, et la dérision que son regard applique rend le spectacle bouffon plus noir encore.

Evidemment, Bunker Palace Hôtel s’inspire de tous les régimes communistes totalitaires de l’Est, mais il a aussi quelque chose de prophétique puisqu’il anticipe déjà sur les conflits des Balkans qui allaient faire rage deux années plus tard en Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzegovine et Serbie. Sa vision de l’histoire est sans illusion, un éternel retour de l’oppression qui prend de nouveaux visages, de nouveaux déguisements et retournement de veste : une forme d’éternité du Mal qui aura toujours la force de tromper le peuple.

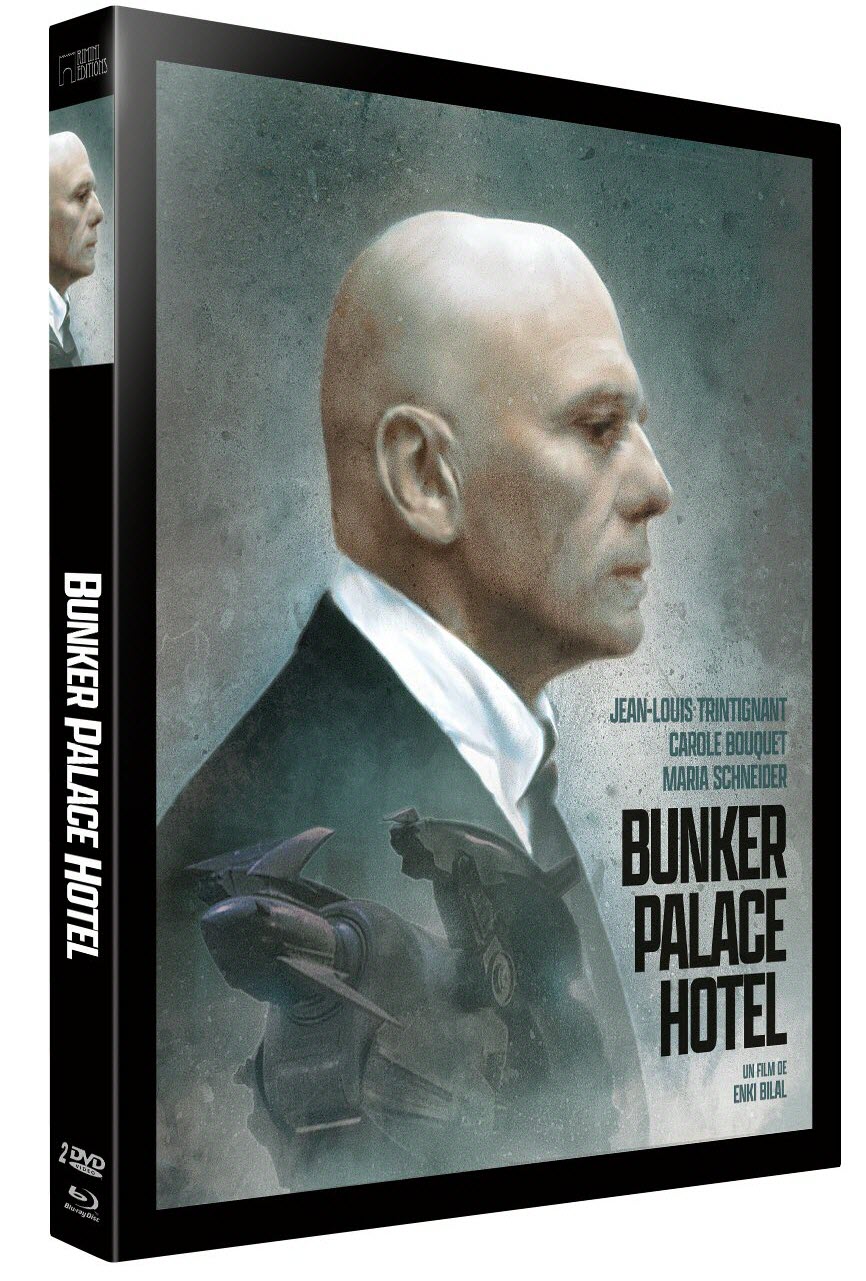

La distribution est étonnante, peuplée de visages connus, avec des acteurs jouant totalement le jeu de la transformation pour construire des gueules et se métamorphoser en personnages bilaliens (les similitudes avec les bds sont ici sont frappantes). Jean-Louis Trintignant s’en donne à cœur joie tandis que Carole Bouquet avec ses cheveux courts roux est à la fois énigmatique et resplendissante, participant au charme secret du film, à cette capacité à nous plonger dans l’interrogation, nous emmener vers des chemins que nous ne connaissons pas, vers une poésie inquiétante et existentielle, à l’image de cette piscine – qui ressemble aux thermes de Budapest – sans fond. La beauté insolite de Bunker Palace Hôtel tient à cette zone de mystère, ce refus de tout expliquer et de tout démontrer, alors qu’il aurait pu facilement sombrer dans un complot d’espionnage où toutes les réponses étaient données. Mais non, cette confusion participe également à cette sensation indéchiffrable, soulignée par la sublime partition, lyrique, mystique, presque tragique que les envoûtantes voix Bulgares viennent furieusement intensifier. Enki Bilal réalisera Tykho Moon en 1996 et Immortel en 2004, intéressants, mais parvenant moins à se démarquer de l’univers de l’artiste dessinateur. Bunker Palace Hôtel demeure aujourd’hui le plus réussi, un film unique dont l’absurdité poétique poursuit son emprise hypnotique.

Suppléments :

- Interview de Enki Bilal (Juin 2023, 46’10 ») dans lequel le réalisateur se souvient à la fois de ses premiers liens avec le cinéma alors qu’il était enfant à Belgrade, de la manière dont a germé l’idée de réaliser un premier film, puis de toute sa gestation.

- « Cinémonstre » : montage réalisé par Enki Bilal à partir des trois films qu’il a réalisé (2006, 66’44 »), projet conçue comme une expérience visuelle et sonore projetée d’abord à la Géode puis à travers le monde.

- Introduction à « Cinémonstre » par Enki Bilal (4’42 »)

- « Enki Bilal, souvenirs du futur » (2019, 50’51 ») , documentaire qui suit Bilal sur la gestation du deuxième volet de Bugg. On peut observer Bilal en plein élan créatif. Plusieurs artistes qui l’ont cotoyé (Druillet) ou non (Vives) évoquent l’univers novateur qu’il a imposé. Passionnant pour observer l’homme au travail et tout ce qui Bilal a apporté à la BD, ne déviant jamais de sa technique d’origine : le dessin et la peinture, l’ordinateur ne lui servant essentiellement que pour assembler les dessins à l’intérieur des planches.

- Reportage sur le tournage (archives INA, 1989, 3’24 »)

Bunker Palace Hôtel d’Enki Bilal (1988), Combo DVD-Blu-Ray édité par Rimini

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).