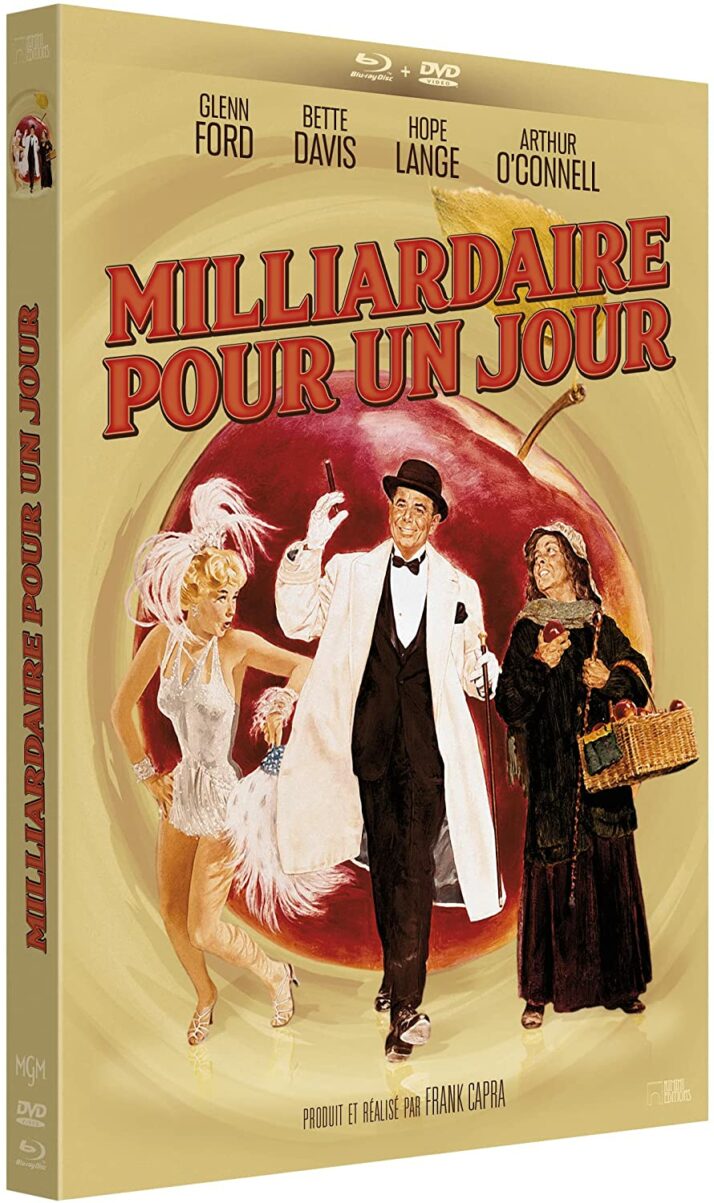

Les dernières œuvres des grands cinéastes connaissent bien souvent des réussites diverses. Pour une poignée d’auteurs qui teintent – consciemment ou non – leur ultime film d’une mélancolie bouleversante (Il était une fois en Amérique, 7h58 ce samedi-là), combien se perdent dans des projets de commande impersonnels (Billy Wilder et son remake raté de L’Emmerdeur, ou la fin de carrière de Richard Fleischer) ? En ce qui concerne l’immense Frank Capra, le diagnostic est assez particulier. Après des années fastes où il impose sa patte bienveillante dans le cinéma américain jusqu’à La Vie est belle (1946), les fifties sont marquées par une relative baisse de popularité et une réception critique en demi-teinte. Il s’essaie à la romance musicale (Si l’on mariait papa) et signe une relecture de son propre Broadway Bill intitulé Jour de chance, sans réel succès. À la toute fin de la décennie, il retrouve les faveurs du box-office avec Un Trou dans la tête, comédie portée par Frank Sinatra et Eleanor Parker. Rassuré par ce carton surprise, il s’attelle à son long-métrage suivant, une adaptation de Lady for a Day qu’il réalisa en 1933. Hal Kanter et Harry Tugend (scénariste régulier des comédies avec Bob Hope) réécrivent le script original de Robert Siskin (l’homme derrière L’Extravagant Mr. Deeds ou Meet John Doe). On y suit “Apple” Annie (Bette Davis), une vendeuse ambulante de pommes qui, pour impressionner le riche fiancé de sa fille, décide de se faire passer pour une femme de la haute bourgeoisie avec l’aide de son entourage parmi lesquels Dave “the Dude” Conway (Glenn Ford), un petit mafieux local. Mal-aimé par son réalisateur lui-même, qui vécut son tournage telle une épreuve qu’il ne souhaita plus jamais réitérer (comme nous le verrons plus tard), Milliardaire pour un jour, désormais disponible en combo Blu-Ray/DVD édité par Rimini, se révèle pourtant passionnant tant il condense presque malgré lui les obsessions de Capra et sa volonté de restaurer sa gloire passée.

Copyright Rimini Editions (2023)

La crise qu’Hollywood est sur le point de traverser en ce début de décennie 60 ne semble avoir aucun effet sur le désir du metteur en scène. Celui-ci souhaite retrouver l’esprit de ses fables d’antan, quitte à proposer une œuvre totalement anachronique, loin des évolutions techniques et narratives du cinéma européen qui ne tarderont pas à influencer ses confrères américains. D’emblée, le décor irréel est posé : des illuminations de Noël colorent les rues de New York, des badauds arpentent les grands magasins et, au milieu de la foule, Annie scande « Dieu vous bénisse tous ». La femme, connue de tous et interprété par Bette Davis, alors en pleine période pré-réinvention chez Robert Aldrich, dans un rôle initialement refusé par Katharine Hepburn, est l’élément foncièrement positif, concentré de candeur entraînant dans son sillage toute une galerie de figures hétéroclites. Des hors-la-loi (la bande de mafieux menée par Dave) et des laissés-pour-compte, véritable cour des Miracles au cœur de la Grosse Pomme. Parmi eux, une personne de petite taille, des clochards, un handicapé, une muette, un aveugle, ou une femme Noire, soit autant de catégories mises au ban de la société états-unienne d’après-guerre. Une organisation souterraine lie ces différents personnages, guidés dans leur mission par leur seule amitié pour la figure locale. Loin de tout naturalisme, le réalisateur se plaît à croquer des profils hyperboliques et décalés. Ici les pontes de la cosa nostra habitent dans des camions aménagés surnommés « La Petite Suisse », et les hommes de main archétypaux renvoient aux cartoons de Chuck Jones ou Tex Avery. Dans un Technicolor proche du chromo chamarré, et valorisé par la superbe remasterisation proposée par Rimini, la photo tutoie la féérie made in Walt Disney. Le parrain se fait d’ailleurs appeler « Le Roi », la petite amie de Dan, « Queenie » (Hope Lange), le tout au son de la voix de Peter Falk, narrateur tardif et sarcastique. « I love Cinderella stories » déclare l’affable majordome, comme une profession de foi pour Capra qui rend un hommage sincère aux contes de Perrault et Grimm. Les fruits porte-bonheurs d’Annie servent de contrepoids à celles empoisonnées de Blanche-Neige (quand elles ne sont pas comparées aux cheveux de Samson) et lorsque cette dernière évoque les lutins qui l’entourent c’est au son du Casse noisette de Tchaïkovski. Un vernis enfantin et une bienveillance de façade qui masque la réalité d’un tournage compliqué, envenimé par un imbroglio autour de la loge de Davis laissée à Lange (alors petite amie de Glenn Ford) et que Christian Viviani, critique à Positif aborde en détails dans son entretien présent en supplément.

Copyright Rimini Editions (2023)

Un chaos en coulisses qui renvoie le metteur en scène au mauvais souvenir de l’échec de La Vie est belle et à sa décision de quitter Hollywood pendant près de dix ans suite au fiasco de Si l’on mariait papa. Milliardaire pour un jour, qui sera son dernier film, était pourtant une tentative de raviver son propre passé, de renouer avec la grâce de ses chefs-d’œuvre. Il choisit de conserver l’époque de Lady for a Day (la prohibition), sans chercher à l’adapter à ce début des sixties et à ses problématiques. Une décision loin d’être anodine, qui accentue le charme suranné du long-métrage et fait écho au choix de Bette Davis en tête d’affiche. Lorsqu’il redonne à une Annie enlaidie sa beauté (dans une séquence digne de Cendrillon) et fait d’elle une grande dame, c’est toute sa superbe qu’il rend à la légendaire actrice, alors au creux de la vague. Le réalisateur accorde comme toujours énormément de place à ses acteurs et réussit de pures scènes de comédie, telle cette séquence où danseuses de cabaret, mafieux et clochards se font passer pour des aristocrates et apprennent à faire la révérence sous les yeux médusés de Dan. Si Viviani reproche, à juste titre, un certain ralentissement de rythme comparé au film original et que Frank Capra se laisse aller à certaines facilités (comme ce long segment reposant sur des ressorts de théâtre de boulevard), difficile de nier à l’ensemble une efficacité certaine. Faisant preuve d’un timing comique et d’un sens du gag intacts, le réalisateur use d’un humour pince-sans-rire, aidé en cela par un casting parfait, Peter Falk, qui interprète la même année un simili Fidel Castro dans un épisode de La Quatrième dimension, en tête. Le cinéaste, qui confessera plus tard détester son propre film, sauvait du marasme la prestation tout en ironie mordante du jeune comédien, qui fut d’ailleurs nommé à l’Oscar du meilleur second rôle à cette occasion.

Copyright Rimini Editions (2023)

Fidèle à ses thématiques, Capra valorise une entraide entre ses personnages de marginaux et principalement celui de son héroïne, mère obligée par une pression sociale de mentir à son enfant (superbe instant où elle se confie au portrait de la jeune Louise). Celle qui fait croire à sa fille qu’elle habite un somptueux palace en lui envoyant des lettres ornées du blason de l’hôtel, se trouve brutalement confrontée au mépris des riches clients qui la dévisagent. Dans ce New York de carton-pâte, deux mondes cohabitent et se croisent sans véritablement se voir. Viviani questionne ces obsessions plutôt ancrées à gauche constitutives du cinéma de l’auteur d’Arsenic et vieilles dentelles (pourtant un Républicain conservateur), et aborde l’importance de Robert Riskin. Le scénariste, inquiété par le maccarthysme, serait le véritable moteur du versant politique de l’œuvre du cinéaste qui préférait quant à lui s’intéresser à la notion de communauté, intrinsèquement liée à la culture du pays de l’Oncle Sam. Face à la poursuite du bonheur tant vanté par l’american dream, les biens matériels se relèvent superflus, comme en témoigne Queenie qui, loin des liasses de dollars brassées par son conjoint, ne rêve que de devenir « madame tout le monde ». Une femme de la rue en somme, pour reprendre le titre de l’un des chefs-d’œuvre du réalisateur qui, une fois n’est pas coutume, teinte son récit d’une certaine amertume. Si l’espace de quelques heures, les apparats d’Annie ont fait changer le regard des autres, le bouleversement tient plus de la parenthèse enchantée et ne change pas drastiquement les rapports de classe. Chacun reprend sa place assignée et le conte de fées se brise, ne laissant derrière lui que des souvenirs. Pour une figure aussi influente que Frank Capra, et au sein d’un long-métrage certes mineur, c’est ce que l’on appelle un point final définitif doublé d’un constat plutôt désabusé. Les temps changent, les fables aussi.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Rimini Editions.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).