Lady in White (1988), réalisé, écrit, co-produit et mis en musique par l’homme-orchestre Frank LaLoggia, brille par son étrangeté hybride, son mélange de naïveté sucrée et de cruauté morbide et mélancolique, de candeur et d’épouvante tragique. Ce film délicieusement inconfortable, à la fois esthétiquement ancré dans les eighties finissantes et annonçant les premiers contes burtoniens à venir (ceci renforcé par la partition musicale de LaLoggia, ressemblant à la grande cousine de celle de Danny Elfman composée pour Edward aux mains d’argent), mérite sans conteste de hanter les esprits de ceux qui le découvriront par le biais de son édition en blu-ray placée sous l’égide des cinéphiles avertis de la désormais incontournable société Le Chat qui fume.

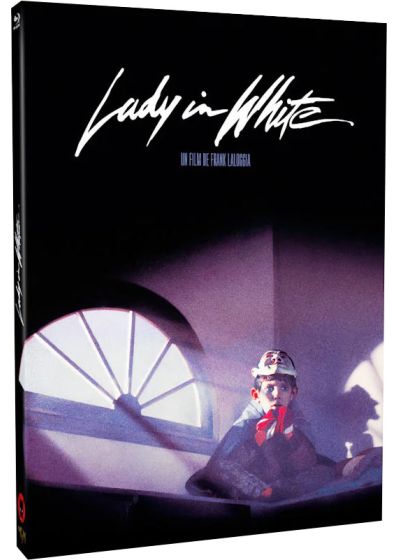

Frankie enfermé dans son école (L. Haas) (©Le Chat qui fume)

Willowpoint Falls, tranquille bourgade côtière, se prépare à passer Halloween entre gentils frissons et friandises en tous genres. Les seuls ennuis semblent être les feuilles ocre tombant des arbres à cause du vent et qu’il faut balayer pour laisser la petite ville bien proprette, et les facéties de gosses qui s’amusent comme ils le peuvent, et souvent au détriment des autres. Ici, en l’occurrence, l’autre, c’est Frankie (Lukas Haas, trois ans après Witness de Peter Weir qui avait fait connaître l’enfant-acteur), garçon discret et brillant élève dont certains des camarades de classe sont jaloux. La cible parfaite pour les farces de mauvais goût, donc : Frankie est nuitamment enfermé par deux petits crétins dans les vestiaires de son école le soir d’Halloween. Et le gamin d’être témoin de l’apparition de l’esprit d’une petite fille morte, revivant nuit après nuit l’assassinat dont elle fut victime et requérant son aide, ainsi que de la venue d’un individu brutal cherchant à l’étrangler pour en avoir trop vu. Une fois remis, Frankie va chercher à aider la défunte fillette à passer « de l’autre côté » et à dévoiler les lourds mystères que dissimule Willowpoint Falls, bourgade côtière finalement pas si tranquille.

Les allures lisses de ses prémisses, évoquant presque les films contemporains de Lady in White alors produits par Amblin, entre féérie et terreur calibrée pour les enfants, sont un piège, vernis que Frank LaLoggia va se faire un malin plaisir d’écailler au fil de son long métrage. Non pas que le cinéaste veuille délibérément mettre à mal la maîtrise étudiée de plans que l’on pourrait presque qualifier d’académiques ; la toxicité du film, réelle, s’instillerait plutôt par le portrait qu’il fait d’une communauté apparemment bien sous tous rapports mais littéralement hantée par ses traumatismes, ses frustrations (le personnage de l’institutrice célibataire et attristée de l’être) et ses deuils. De ce point de vue, le fantôme transparent, presque hologrammique, de la petite Melissa Montgomery (Joelle Jacobi) cristallise la culpabilité et/ou la tristesse de chacun des habitants de ce lieu moins utopique que miné de l’intérieur. L’étrangeté du film provient de cette dualité, alternant scènes attendues, parfois comiques, entre personnages plaisantant les uns avec les autres, voués à amuser les spectateurs et à les faire respirer (exemplairement, les personnages truculents des deux grands-parents), et une cruauté sans fard transformant potentiellement le citoyen le plus exemplaire en criminel monstrueux. A ce sujet, si la résolution du film semble attendue et s’avère scénaristiquement peu convaincante, elle achève cependant d’injecter de façon audacieuse et surprenante le poison d’un Mal presque déraisonnable (puisque résolument acharné) au sein d’un monde qui s’était créé l’illusion d’un idéal immarcescible.

La Dame blanche (K. Helmond) (©Le Chat qui fume)

La craquelure de ce bonheur illusoire, en plus d’imprégner par capillarité la mise en scène du film (entre plans beaux et lisses et effets spéciaux très cheap, à la limite d’un ridicule qui ne l’est finalement pas tant que cela, trace sensible d’une hybridité formelle assez touchante), atteint également la caractérisation de personnages dans leur ensemble meurtris. Leur idéal est familial : un jour, la famille est complète ; le lendemain, le deuil la frappe de plein fouet. Et de constater que Lady in White est contaminé par la perte de ces êtres chers que sont les parents, absence qui pèse de tout son poids sur le récit : Frankie pleure la mort de sa mère décédée suite à une maladie foudroyante (une scène onirique des obsèques s’avère par ailleurs, étonnamment, la plus terrifiante du film) ; Phil (Len Cariou), ami d’enfance du père de Frankie, Angelo (Alex Rocco), a été élevé par les parents de ce dernier suite à l’accident de voiture l’ayant laissé orphelin. Plus proche de l’intrigue fantastique régissant le film, la petite Melissa revit la scène de crime soir après soir et hante la ville car elle veut retrouver sa mère, morte par le chagrin l’ayant poussée au suicide, âmes en peine (au sens propre) ne pouvant être rassemblées que par le châtiment de la personne qui les a séparées par le crime qu’il a commis.

Ames en peine (©Le Chat qui fume)

En ce sens, Lady in White, galerie de fantômes tristes et de vivants qui ne le sont pas moins et qui doivent cohabiter avec les premiers, peut aussi être considéré comme une sorte d’étrange mélodrame gothique et romantique, dans lequel le Mal, l’insécurité et l’effroi qu’il provoque ne sont que les conséquences d’un profond chagrin. En cela, le film de LaLoggia anticipe le travail à venir de Mike Flanagan, maître actuel de l’horreur pour lequel l’épouvante s’avère avant tout l’expression des traumatismes d’un passé s’écoulant vers le présent dans les anfractuosités du temps, ceci jusqu’à faire pourrir les fondations d’un avenir par essence gâché. On ne se sort pas du deuil et de ses attaques : la scène d’ouverture, montrant Frankie adulte se déplaçant sur les tombes de Melissa et de sa mère trente ans après l’intrigue sur laquelle se concentrera le film à venir, a moins fonction de présentation du récit que de preuve d’une obstination du souvenir des morts et de leur influence à travers le temps. Film trop méconnu, aussi profond que dense, déstabilisant par la cohabitation des tonalités disparates qui le composent, Lady in White s’avère être un peu plus qu’une curiosité : c’est tout simplement un excellent film qu’il serait dommage de manquer.

Outre le film, le blu-ray édité par Le Chat qui fume contient :

• Souvenirs de Lady In White par Christophe Lemaire (17 mn)

• Making-of présenté par le réalisateur Frank LaLoggia (16 mn)

• Scènes coupées (36 mn)

• Court-métrage promotionnel (7 mn)

• Film annonce

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).