Frank Perry fait partie de ces auteurs trop souvent réduits à leur œuvre la plus célèbre. The Swimmer, OVNI cinématographique dont il abandonne pourtant le tournage, remplacé au pied levé par Sydney Pollack suite à des divergences artistiques, a probablement, par le culte qu’il a généré au fil des années, enfermé le metteur en scène dans d’un l’image du cinéaste d’un seul film. Pourtant, il signe plus d’une dizaine de longs-métrages et plusieurs téléfilms, de son coup d’essai David et Lisa en 1962, à La Joyeuse revenante, sorti en 1987. Ancien étudiant à l’Actor’s Studio où il suit les cours de Lee Strasberg, Perry a développé au cours de sa carrière un regard acerbe sur ses contemporains, décortiquant les rapports de domination au sein de couples ou de familles. L’échec public et critique de Maman très chère, inspiré de la vie de l’actrice Joan Crawford, provoque malheureusement son déclin (il récolte un Razzie Award du pire réalisateur tandis que Faye Dunaway repart avec celui de la pire actrice). En 1970, après la production houleuse de The Swimmer, il jette son dévolu sur un roman de Sue Kaufman, Diary of a Mad Housewife, et en confie l’adaptation à sa collaboratrice et épouse Eleanor Perry (derrière tous ses scénarii jusqu’alors ainsi qu’à la plume sur Le Fantôme de Cat Dancing de Richard C. Sarafian). On y suit le quotidien de Tina Balser (Carrie Snodgress), une femme au foyer délaissée par Jonathan (Richard Benjamin), un mari égoïste et violent. Un jour, elle cède au charme de George Prager (Frank Langella), un jeune écrivain avec qui elle va vivre une histoire adultère. Les Britanniques d’Indicator/Powerhouse rendent ses lettres de noblesse à ce drame incroyablement moderne, et proposent une édition Blu-Ray riche en suppléments.

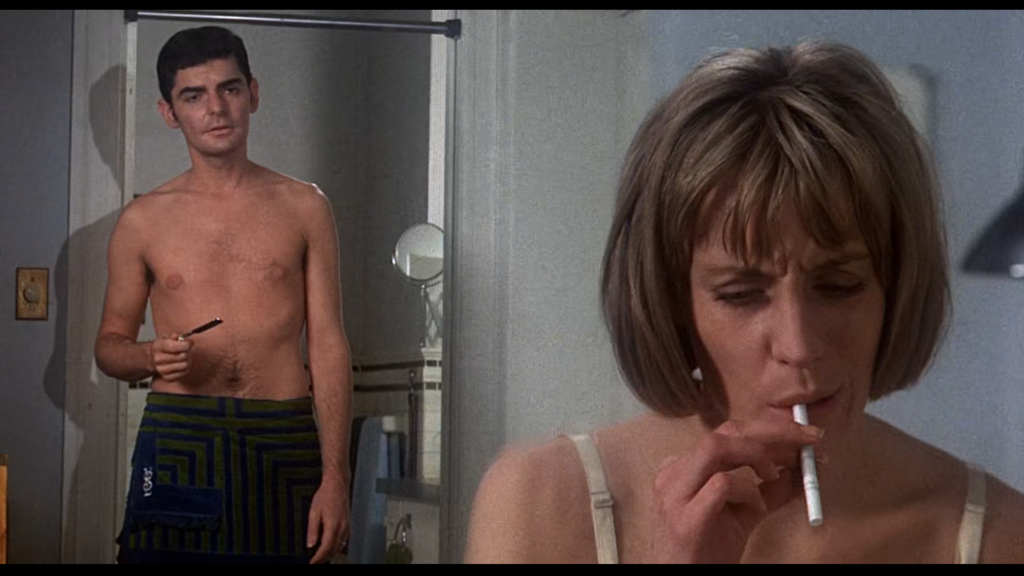

(© Capture d’écran Blu-Ray – Powerhouse)

L’environnement de l’héroïne, véritable foyer modèle en apparence, est décrit dès l’introduction comme la source de ses angoisses et de son mal-être. Les premiers plans montrent Jonathan sermonnant Tina, ne lui laissant même pas le temps de répondre à ses injonctions, alors qu’il affûte son rasoir. Une image qui induit une violence latente, exagérée par la litanie de reproches qu’assène le mari : attaque sur le physique, sur la prétendue fainéantise de la jeune femme, ainsi que sur son refus d’avoir des relations sexuelles avec lui. Le trait est outrancier, exagéré, comme une plongée dans la psyché de cette dernière qui subit cet acharnement depuis des années sans jamais se révolter. Le scénario, signé par Eleanor Perry, rejoint probablement une approche autobiographique, le couple se séparera en effet l’année suivant la sortie du film, la scénariste livrant même sa version de la relation dans un livre paru en 1979, Blue Pages. Loin de représenter un quelconque refuge réconfortant, la structure familiale est, a contrario, gangrénée par la haine du père. Les deux petites filles, copiant le modèle parental, accablent également leur mère, se révélant irrespectueuses à son égard. L’époux lui-même se change en troisième enfant capricieux et dépendant, lorsqu’il est souffrant. Ce quotidien, Frank Perry le dévoile au travers de plans très longs, dénués de toute musique, laissant le champ libre à ses comédiens, comme un possible écho à sa formation théâtrale. Sans tomber dans une épure et une ascèse froide, il multiplie les mouvements de caméra et les cadres déformant subtilement la réalité, aidé en cela par le chef opérateur Gerald Hirschfeld, collaborateur sur son Last Summer et également à la photo sur Point limite ou Enfer mécanique. Le chaos intérieur de la protagoniste, qui se définit elle-même comme mad, se retrouve ainsi retranscrit à l’image lors du générique dont le montage mêle des instants de son quotidien répétitif et morne, à des bruits assourdissants de sonneries, de machines, de discussions incompréhensibles. L’animosité fait enfin place à un semblant de tendresse lors d’un très beau dialogue à cœur ouvert, ultime moment où le vernis des apparences de ce couple se fissure et révèle leurs failles alors qu’ils s’adressent directement à la caméra.

(© Capture d’écran Blu-Ray – Powerhouse)

Le paraître est justement au cœur des problématiques que rencontrent les époux Balser. Ainsi, Jonathan, qui reproche à Tina de fumer, s’inquiète avant tout du risque que cette addiction jaunisse ses dents. Il lui déclare d’ailleurs froidement « My wife is a reflection of me », niant, de fait, toute existence propre, la reléguant à sa seule image publique. La famille évolue dans un milieu aisé, entourée d’artistes (Alice Cooper fait une apparition dans son propre rôle) et de businessmen. Le père, avocat, souhaite s’y faire bien voir et entretient des relations intéressées afin d’investir dans le secteur viticole tout en cultivant le rêve secret de devenir producteur de cinéma. Cette volonté de gravir les échelons le pousse à mépriser ceux qui ne sont pas de sa classe, de sa caste. Il humilie ainsi un serveur qui se révèle compatissant envers la protagoniste. Le bonheur de façade et la réussite ne doivent être exposés qu’aux personnes représentant un quelconque intérêt, les autres ne sont pas dupes, à l’instar du concierge, témoin des disputes incessantes du couple. Le récit s’articule autour de trois grands événements mondains, des soirées (une fête, un vernissage, une réception de Noël) qui définissent les rapports sociaux entre les personnages. La dernière, qui doit réunir plus de cent personnes et définir l’avenir professionnel de son mari, devient l’unique but de Tina et engendre le même stress que celui palpable durant le générique, une séquence de shopping usant d’un dispositif de mise en scène semblable. L’univers branche et arty se révèle sclérosé, prisonniers de codes archaïques et misogynes sous des aspects modernes, progressistes. L’ensemble de Diary of a Mad Housewife se déroule en intérieur, dans des environnements étouffants, remplis de figurants qui saturent le cadre ou d’objets épars qui enferment les individus. La sensation de malaise qui en découle se retrouve mise à mal par l’émancipation (toute relative) de l’héroïne qui se décide à s’extraire de son carcan, en questionnant les investissements louches de son époux et en brisant de la vaisselle, symbole de son asservissement. Pourtant, la libération féminine et sexuelle – l’esprit Flower Power irrigue le film -, se révèle illusoire au sein d’un monde bien moins ouvert qu’il n’y paraît.

(© Capture d’écran Blu-Ray – Powerhouse)

Le premier plan du long-métrage, qui voit Tina se réveiller alors que son mari attend pour l’humilier, symbolise tout le parcours de la protagoniste. Alors que sa vie monotone la maintient dans un état léthargique de malheur constant, elle prend conscience, ouvre littéralement les yeux sur son quotidien. Saluons au passage la formidable interprétation de Carrie Snorges (vue dans Pale Rider et La Loi de Murphy) qui campe une femme au foyer folle sensible et déterminée qui vaudra à la comédienne un Golden Globe. Cette émancipation, Frank Perry ne l’entoure pas d’un idéal utopique mais la montre comme une escale, une aventure sans lendemain auprès d’un homme finalement tout aussi toxique que son époux. Si George, écrivain en vogue, charismatique et cynique, parvient à la faire succomber à ses charmes, c’est tout simplement parce qu’il lui porte de l’intérêt, à l’image de cette scène où l’héroïne rit aux blagues de l’artiste seulement quand Jonathan la regarde. Frank Langella, qui interprète ici son premier rôle pour le grand écran, campe un homme tour à tour froid, sensuel et inquiétant, préfiguration de son Dracula dans la version de 1979 réalisée par John Badham. Direct et sincère, il ne promet à la jeune femme rien d’autre qu’une passion charnelle aboutissant à des séquences de sexe où la caméra du cinéaste colle au plus près des corps, des visages, des bouches, dans un silence totale, comme déconnectée du reste du métrage (idée matérialisée par ce téléphone que l’on débranche). Ces instants muets, alors que le reste du film s’appuie sur d’excellents dialogues, sont comme un mirage qui permet à la mère de famille d’extérioriser, d’avoir la sensation d’être enfin elle-même. Un sentiment amoureux interdit qui évoque le chef-d’œuvre de David Lean, Brève rencontre, une romance presque adolescente qui voit cette dernière, trop émue, hésiter avant de répondre à un appel de son amant. Mais ce bonheur passager, Perry va vite le désamorcer lorsque George, qui s’humanise pourtant peu à peu, se montrant même attentionné, lui rappelle qu’elle aime avant tout qu’il soit « un connard ». Une manière de lui signifier qu’elle ne souhaite que s’encanailler, sortir de sa routine, quitte à s’engager dans une relation vouée à l’échec au sein de laquelle elle ne s’épanouit pas davantage. Le cinéaste ne condamne jamais son personnage, préférant railler les éventuels jugements hâtifs des spectateurs lors d’un final en forme de thérapie qui renvoie, in fine, Tina à sa condition initiale. Triste conclusion qui fait de ce Diary of a Mad Housewife, une œuvre foncièrement désenchantée.

Suppléments:

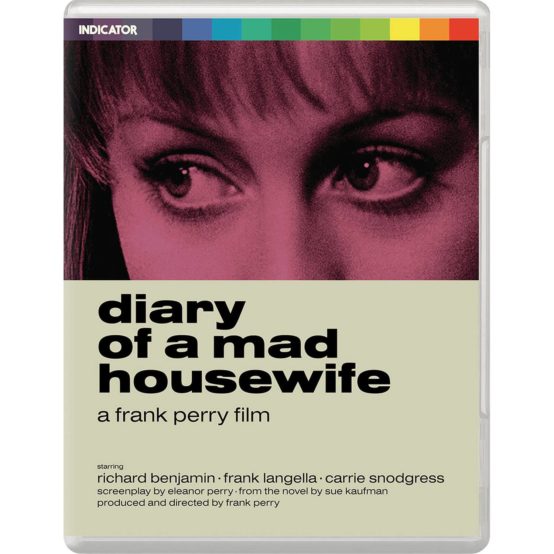

Indicator/Powerhouse propose un Blu-Ray limité à 3000 exemplaires comprenant, entre autres, des commentaires audio de Justin Bozung, biographe de Frank Perry, l’actrice Rutanya Alda et l’historien du cinéma Lee Gambin. De plus, un livret regroupant un essai de Paula Mejia, un portrait de Sue Kaufman et des interviews de Frank et Eleanor Perry ainsi que de Carrie Snodgress, viennent compléter cette édition événement.

Disponible en Blu-Ray chez Powerhouse.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).