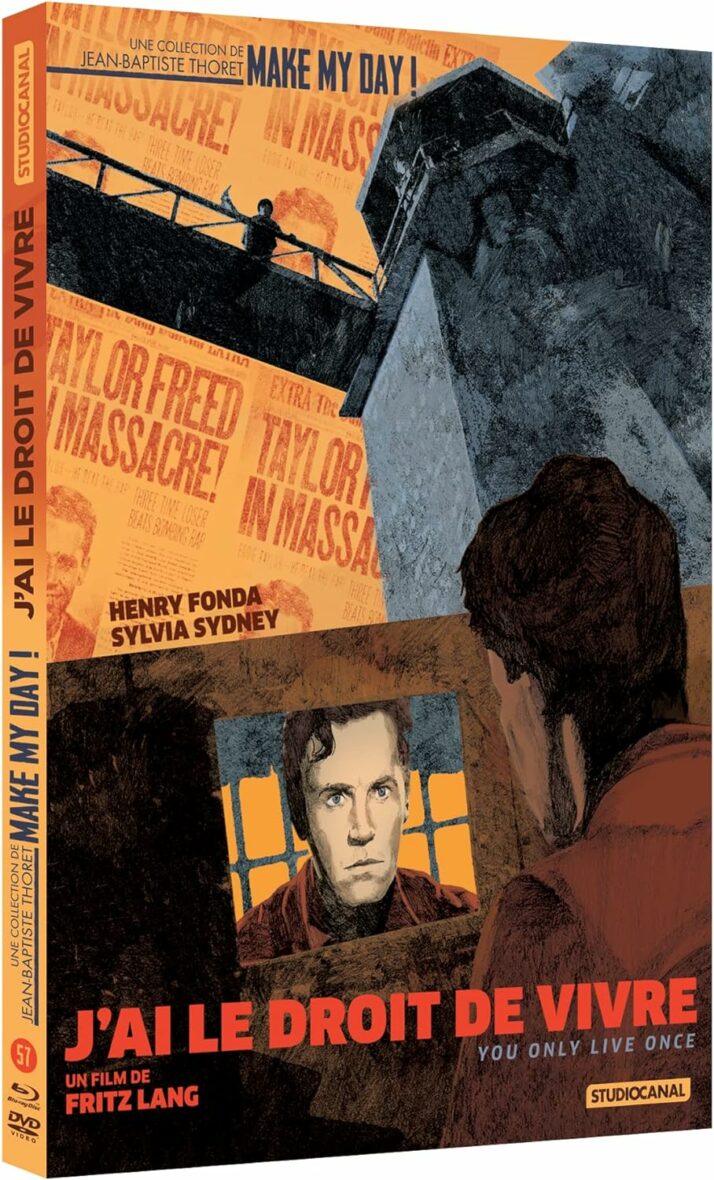

Alors que les années 30 démarrent sur les chapeaux de roue pour Fritz lang, avec les succès de M le maudit en 1931 et du Testament du docteur Mabuse en 1933, l’arrivée au pouvoir du régime nazi pousse ce dernier, ainsi que nombre de ses confrères, à quitter l’Allemagne en urgence. Approché par Goebbels lui-même afin de devenir le cinéaste officiel du parti, il décline la proposition, quitte sa femme Thea von Harbou, sympathisante national-socialiste, et s’envole pour la France où il tourne Liliom dès l’année suivante. À Hollywood, Joseph L. Mankiewicz en quête de nouveaux auteurs, propose à Lang de le rejoindre à Los Angeles et de réaliser pour le compte de la MGM un film intitulé Furie. La collaboration avec le producteur est plus que houleuse et, dès l’année suivante, c’est vers Walter Wagner, que le réalisateur retrouvera plus tard à l’occasion du Secret derrière la porte et de La Rue rouge, qu’il se tourne. Wagner se charge, à cette occasion, de reformer l’équipe derrière Mary Burns, fugitive de William K. Howard qu’il a financé en 1935 : l’actrice Sylvia Sidney, mais également les scénaristes Gene Town et C. Graham Baker ou le directeur de la photographie Leon Shamroy. Intitulé J’ai le droit de vivre (You Only Live Once de son titre original), le long-métrage prend comme point de départ la sortie de prison d’Eddie Taylor. Le jeune délinquant épouse enfin Joan, l’élue de son cœur, mais le bonheur du couple est de courte durée. Accusé à tort d’un hold-up, Eddie doit partir en cavale avec sa femme et son bébé. Deuxième volet d’une trilogie thématique sociale et judiciaire entamée avec Furie (déjà avec Sidney) et que viendra compléter Casier judiciaire, il a rejoint la collection Make My Day ! de Studiocanal dans un combo Blu-Ray / DVD, sa première édition HD sous nos contrées.

(copyright Studiocanal)

S’il est un élément central dans la réussite du long-métrage, c’est bien le choix d’Henry Fonda pour incarner Eddie, cet homme de bien que la vie et sa condition sociale ont poussé au crime. Véritable incarnation de la rectitude morale et de la droiture au cinéma, l’acteur n’en est alors qu’au début de sa carrière (il s’agit là de sa septième apparition sur grand écran), peu avant que John Ford ne façonne sa légende avec Vers sa destinée en 1939. Ce futur statut est déjà questionné par un Lang qui fait naître le doute quant à la culpabilité du héros dans l’esprit du spectateur, notamment lors d’un plan où l’on croit, à tort, pouvoir identifier son regard si reconnaissable, comme le souligne le professeur Jean-Loup Bourget dans son interview présente en supplément. À y regarder de plus près, le cinéaste s’essaie déjà à une déconstruction précoce et étonnante a posteriori, que pousseront plus loin encore Alfred Hitchcock dans Le Faux coupable et, évidemment, Sergio Leone lorsqu’il offrira à Fonda le rôle de Frank dans Il était une fois dans l’Ouest. Ce personnage, le metteur en scène l’introduit dans le milieu qu’il connut à trois reprises, celui de la prison. Présenté comme un microcosme où les amitiés et les inimitiés se font ou se défont, où geôliers, aumôniers bienveillants et condamnés se côtoient, partagent des instants de complicité. Les murs du pénitencier, constamment présents à l’image, occupent l’espace sur la plupart des plans, que le bâtiment massif écrase les taulards ou qu’il devienne presque abstrait lors d’une scène d’évasion embrumée. Une dimension expressionniste, héritée des œuvres allemandes de Fritz Lang et résultat du talent du chef-opérateur Leon Shamroy (Cléopâtre, La Planète des singes, Péché mortel), qui pousse certains à considérer J’ai le droit de vivre comme l’un des premiers films noirs. N’hésitant pas à s’inspirer du polar hollywoodien pur jus, le réalisateur orchestre un spectaculaire braquage de fourgon entièrement muet, où les criminels s’effacent dans la fumée des lacrymogènes. Un moment de tension d’une brutalité telle que le tout dut être amputé de quinze minutes aujourd’hui encore malheureusement invisibles. La course contre la montre pour prouver l’innocence du protagoniste, véritable point d’orgue du récit à la mécanique implacable, n’est finalement rien face à l’inéluctabilité de sa condition. Lorsqu’il fait les cent pas avant sa probable exécution, les barreaux de sa cellule envahissent toute la pièce, comme pour signifier que, quelle que soit l’issue, il sera toujours rattaché à cet endroit, ou, pour citer l’un de ses codétenus, « Tu seras toujours des nôtres ».

(copyright Studiocanal)

En une courte introduction qui voit un épicier se plaindre des vols à répétitions qu’il subit de la part d’un agent de police, Fritz Lang synthétise toute sa rage à l’encontre d’une société viciée, corrompue, en proie au mensonge et à la duperie. Bourget mentionne ainsi le rapport particulier que celui-ci entretient aux figures bibliques et à la notion de péché originel (les pommes dérobées par le flic), opposé à la valorisation de la rédemption chère à Hitchcock, bien que les deux auteurs aient parfois traités les mêmes thématiques. Chez le metteur en scène, tout le monde trompe son prochain dans son propre intérêt, à l’image de ces pompistes qui font croire à leur supérieur qu’ils se sont fait braquer la caisse pour mieux en profiter et la dévaliser eux-mêmes. Une humanité gangrenée qui, hypocritement, se choisit des boucs émissaires afin de ne pas avoir à regarder ses propres fautes en face. Ainsi, Eddie Taylor est sans cesse renvoyé à son statut de repris de justice sans aucun espoir de réinsertion. Un coupable idéal en somme qui, dans une Amérique tout juste sortie de la Grande dépression, est utilisé par ses différents employeurs qui traite les anciens prisonniers comme de la main d’œuvre exploitable à l’envi. Bien que Lang filme la sortie de cellule de son héros comme une libération visuelle, sa caméra franchissant symboliquement le seuil, il continue par la suite à enserrer ses personnages dans des cases, les sur-cadre, les sépare par une grille, accumule les gros plans pour mieux les isoler les uns des autres, comme le précise judicieusement Jean-Baptiste Thoret. Malgré ses efforts, Ed ne peut s’extraire totalement de son passé. Les médias profitent de la situation en jouant sur la peur de la population tout en faisant des criminels de véritables stars. Un cynisme qui voit le rédacteur en chef d’un journal préparer deux Unes à propos du procès afin d’être le premier à couvrir l’actualité, ou une foule ne pas hésiter à s’improviser tribunal populaire et huer le jeune homme, dans une réminiscence de M Le Maudit. Jean-Loup Bourget aborde d’ailleurs cette « chasse à l’homme » pour reprendre le titre d’un futur film de Lang, telle une métaphore de la montée du nazisme. Le cinéaste se reconnaît dans cet individu traqué par des autorités tyranniques autant que par des citoyens collaborateurs (tel ce couple de gérants d’hôtel), où un banal achat de cigarettes peut coûter la liberté. L’ironie du sort veut que, bien qu’innocent et fuyant le crime (un simple plan sur un revolver caché sous un oreiller exprime son tiraillement), Eddie devienne un assassin malgré lui. Hasard, chaos ou destin ? Le long-métrage ne semble jamais prendre position mais la seule échappatoire de celui-ci, piégé par cette mécanique déterministe, demeure son amour pour Joan.

(copyright Studiocanal)

Campée par Sylvia Sidney, alors connue par son rôle dans Sabotage en 1935, avant de devenir, des décennies plus tard, une fidèle de Tim Burton (Beetlejuice, Mars Attacks !), la jeune femme est introduite telle une amoureuse transie qui attend la sortie de son compagnon et nourrit les messes basses de ses collègues lorsqu’elle a le dos tourné. Les deux amants ont tout pour être heureux, ils se marient, achètent une maison, envisagent l’avenir ensemble dans une séquence à l’économie de dialogues payante qui résume leur idylle en une poignée de plans. Pourtant, malgré leur passion évidente, le monde alentour semble œuvrer à les séparer. D’un baiser échangé entre deux barreaux, à cette séquence de parloir où leurs visages sont morcelés, jamais réunis dans un même plan, en passant par leur reflet qui se brouille à la surface d’un étang, leur paradis ne semble que temporaire, déjà obscurci. Le conte des grenouilles inséparables qu’Ed évoque au début du métrage s’avère une métaphore tragiquement visionnaire de leur couple, d’autant que le coassement des batraciens accompagne leur bonheur fugace. Si Roméo et Juliette sont évoqués, c’est surtout de Bonnie and Clyde (qui influenceront également Nicolas Ray pour ses Amants de la nuit) que Lang s’inspire pour illustrer la cavale finale des deux tourtereaux, devenus des légendes à mesure qu’ils sombrent dans la criminalité. Paradoxalement c’est durant cette période qu’ils paraissent le plus en adéquation avec leurs rêves. Le réalisateur filme enfin leur amour fou, comme lors de ce long travelling arrière qui suit Joan dans une gare de triage ou encore lorsqu’ils trouvent un havre de paix passager en pleine nature, instant dont Arthur Penn se souviendra lorsqu’il livrera sa propre version des célèbres gangsters. Vivant en marge de la société, ils sont enfin unis, loin des dangers et des trahisons, loin des lois et des inégalités également. Un couple foncièrement libre, qui préfigure les antihéros du Nouvel Hollywood et qui constitue le véritable ancrage émotionnel d’un film majeur tourné par une cinéaste essentiel alors en pleine réinvention.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).