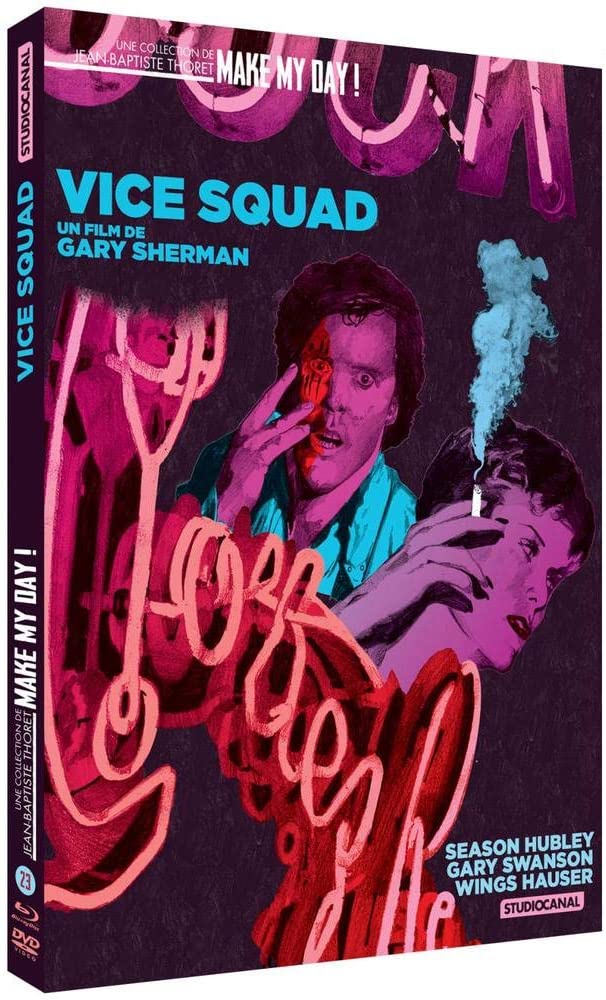

Passé notamment par le documentaire et la publicité au cours des années 60 et 70, Gary Sherman constitue un nom méconnu de bon nombre de cinéphiles. Il est pourtant l’auteur de trois solides réussites dans le domaine de la fiction entre 1972 et 1982. Natif de Chicago, sa carrière débute véritablement en Angleterre, à Londres, où il côtoie notamment Michael Mann (alors étudiant en cinéma) et surtout Jonathan Demme, qui deviendra son producteur. Il réalise ainsi son premier long-métrage en Europe, Death Line (Le Métro de la Mort, 1972), un film d’horreur qui inspirera trente ans plus tard, le Creep du britannique Christopher Smith. Un succès sur le vieux continent, mais un échec aux États-Unis. Il quitte néanmoins la capitale anglaise pour s’installer à Los Angeles, où il officie dès lors comme scénariste pour la télévision et divers studios. Il patientera jusqu’à 1980 (il aura entre temps également repris le chemin des mise en images de commandes publicitaires) avant de signer sa deuxième réalisation, toujours dans le registre horrifique, Réincarnations (Dead and Buried). Le succès de ce dernier lui vaut d’être subitement très courtisé et de recevoir une flopée de propositions de scripts. Dans cette euphorie, deux projets attirent son attention, 9 semaines 1/2 et un certain Vice Squad. Si le premier trouvera preneur ailleurs, le second atterrit entre ses mains. Inédit sur support physique dans l’hexagone, le métrage bénéfice d’un coup de projecteur grâce à Jean-Baptiste Thoret par l’intermédiaire de sa collection Make My Day! avec l’édition d’un combo Blu-Ray/DVD. Réalisé en 1982, Sherman s’essayait cette fois au polar urbain en filmant un L.A. interlope. On y suit d’abord Princess (Season Hubley), une prostituée d’Hollywood qui se rend à la morgue afin d’identifier le corps de son amie Ginger. Cette dernière a été battue à mort par son protecteur Ramrod (Wings Hauser) pour avoir voulu quitter le milieu. La jeune femme accepte de collaborer avec le sergent Tom Walsh (Gary Swanson) pour faire arrêter l’assassin. Elle se rend chez lui, munie d’un micro dissimulé. Grâce à ce stratagème, les policiers arrêtent le criminel. Mais il s’enfuit et n’a de cesse de retrouver sa « protégée ». Walsh lance ses inspecteurs à la recherche du tueur et de sa proie…

(Capture d’écran DVD Vice Squad © Studio Canal)

D’une intrigue limpide, à la structure rectiligne, Gary Sherman tire un film sec, efficace et curieusement patient. La longue introduction (une vingtaine de minutes) plante en plusieurs temps distincts ses éléments phares, le décor puis le trio de personnages centraux. L’environnement prime d’abord sur les acteurs, tandis que l’exposition de ces derniers semble importer davantage que les enjeux dramatiques. Immersion réaliste au cœur d’un Los Angeles avec lequel nous seront rapidement familiers. Le générique s’ouvre sur un travelling (de bas en haut), un mouvement utilisé à plusieurs reprises au cours du long-métrage, auscultant la silhouette d’une prostituée de ses talons à son visage. S’ensuivent des plans tout droit sortis d’un documentaire où se mêlent images de policiers, travailleuses du sexe et SDF, on peut distinguer une faune cosmopolite (notion jamais théorisée en tant que telle) et commencer à appréhender les codes en vigueur de ce microcosme. Ce cadre installé, le cinéaste nous présente son héroïne, Princess, hors de sa profession, telle une première rupture de ton. Il la dévoile dans la peau d’une mère aimante et attentionnée, aux côtés de sa petite fille qu’elle s’apprête à quitter. Il s’intéresse alors plus à ses émotions qu’aux idées reçues qui pourraient la caractériser en d’autres mains. Un parti pris notable au sein d’une œuvre se distinguant ensuite par sa violence et sa noirceur. Discrètement, il laisse couler quelques larmes sur le visage de la jeune femme (un « Je t’aime » s’échappe de sa bouche) avant de l’observer transformée (montage cut suivi d’un nouveau déplacement de caméra vertical), prête à partir travailler, maquillée et habillée en conséquence. Ce premier acte presque sentimental est toutefois entrecoupé d’un appel au secours téléphonique de Ginger, préfigurant le drame à venir. En une transition minimale, Vice Squad bascule sur son antagoniste, Ramrod, au volant d’un véhicule imposant, vêtu d’un look de cow-boy moderne, chapeau, veste et chemise. Une allure potentiellement séduisante couplée à des paroles rassurantes, qui ne dissimulent que très brièvement sa vraie nature de psychopathe. Regard halluciné, cruauté précise, méthodique, nourrissent une terrifiante jubilation à l’idée de faire le mal. Dernier acteur à entrer en scène, le sergent Walsh intronisé par un travelling dont le mouvement s’opère cette fois-ci en sens inverse (du haut vers le bas) sur sa voiture de fonction, comme pour signifier que nous sommes désormais d’un autre côté de la loi. Passage partiellement léger, durant lequel il tente, non sans difficultés de former un jeune collègue en vue d’une courte mission d’infiltration dans le rôle d’un client. Cette séquence illustre déjà à sa manière une police dépassée, pour ne pas dire complètement à la ramasse. Par le biais du prologue, le réalisateur affirme en fin de compte une volonté d’humaniser son récit et l’emmener hors des seuls sentiers battus d’un schématisme attendu, supposément inhérent à sa nature d’œuvre d’exploitation.

(Capture d’écran DVD Vice Squad © Studio Canal)

Resserrée sur une durée doublement courte (une nuit retranscrite en une heure et demie), Vice Squad avance en ligne droite (à l’image des nombreux mouvements de caméras horizontaux et verticaux, de l’attention portée aux ascenseurs, échelles), sans se refuser quelques savoureux détours. Tantôt brièvement, comme lorsque Princess s’arrête devant un magasin de jouets, le regard attiré vers la vitrine et les poupées exposées. Parfois plus longuement, à l’instar d’une séquence très étrange, où l’héroïne a accepté les conditions « particulières » d’un client, avec jeux de rôles et mise en scène morbide. Le décor paraît tiré d’une production de la Hammer, en contraste total avec le réalisme urbain de vigueur. Soutenu par la superbe photographie signée John Alcott (2001, L’odyssée de l’espace, Barry Lyndon, Shining,…), Gary Sherman façonne une esthétique singulière, pas très éloignée du cinéma d’Abel Ferrara (L’Ange de la Vengeance vient de sortir un an plus tôt) dans son goût du dépouillement visuel, pourtant contrarié par des désirs de stylisation « naturelle ». Un attrait évident pour les couleurs flashys et accrocheuses aléatoirement présentes (néons, phares…) transfigure les cadres. La forme rejoint ainsi le fond, par une recherche commune de lueurs à l’intérieur de la noirceur. À travers ce récit de double traque, le cinéaste dépeint avec pessimisme un monde dérégulé où l’exploitation des femmes est une norme loin d’être en voie d’extinction. Il y a celle officielle exercée par les maquereaux (dont l’antagoniste constitue l’avatar le plus extrême et monstrueux) mais aussi celle plus officieuse pratiquée par une autorité incapable d’attraper les criminels, préférant assurer son quota sur des prostituées subissant alors une double peine. L’évolution qui caractérise le personnage de Walsh est à ce sujet intéressante et plus subtile qu’elle n’y paraît, avant de chercher à sauver Princess du psychopathe lancé à sa poursuite, il l’utilise tel un appât afin de parvenir à ses fins. Une réplique en milieu de long-métrage, lors d’un échange entre le sergent et la jeune femme, le rappelle à une réalité qu’il refuse d’accepter : « on vit dans les mêmes égouts Walsh ». Début d’un rapprochement inattendu mais également illustration du tableau noir esquissé par le cinéaste où personne (ou presque) n’est épargné. Dans ces conditions, Ramrod, incarnation personnifiée du mal, figure destructrice et longtemps indestructible, tout droit extirpée d’une fiction horrifique (tel un rappel du passif de son metteur en scène), ne peut pas simplement être arrêté puis emprisonné, il doit être éradiqué. Une solution radicale, épousant intrinsèquement la logique jusqu’au-boutiste du film.

(Capture d’écran DVD Vice Squad © Studio Canal)

Mené sans temps morts, avec violence et sentiments, appliquant parfaitement son cahier des charges tout en lui ajoutant suffisamment d’annotations pour l’élever au-dessus de la moyenne, on tient assurément là un modèle du genre. Outre la qualité de son master, l’édition s’accompagne de trois suppléments, l’incontournable présentation de Jean-Baptiste Thoret, la bande-annonce d’époque et surtout un long entretien avec Gary Sherman. Document passionnant en compagnie d’un homme, évoquant en long et en large sur son parcours dans un premier temps, avant de focaliser plus spécifiquement sur Vice Squad.

(Capture d’écran DVD Vice Squad © Studio Canal)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).