© Tamasa

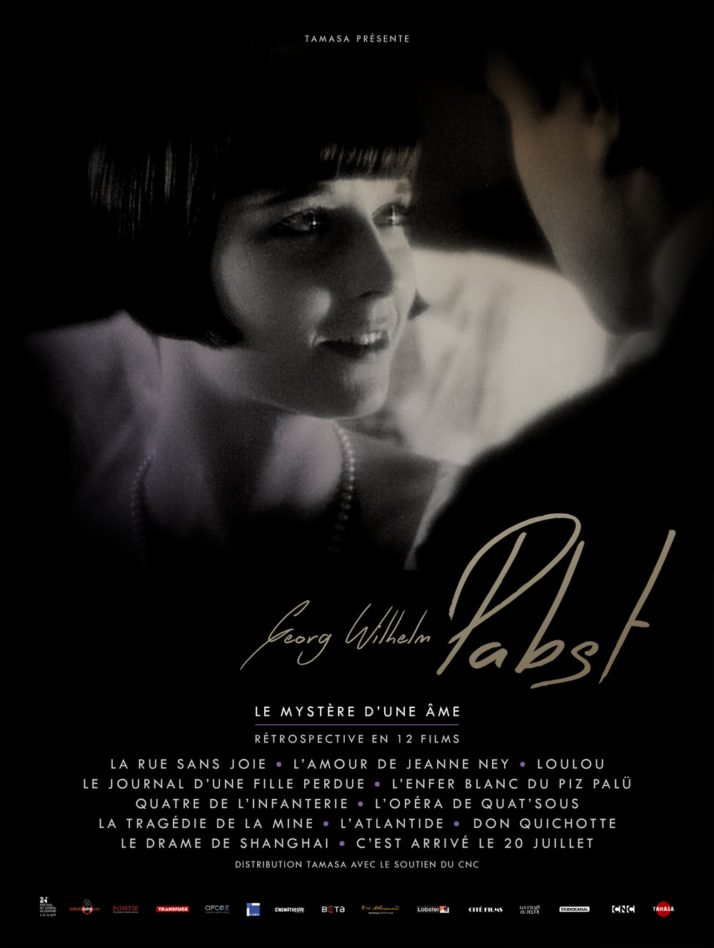

La période des fêtes est désormais révolue mais si vous souhaitez faire plaisir à un cinéphile de votre entourage, nul doute que le magnifique coffret Pabst édité par Tamasa le comblera. Douze films dans un splendide écrin, agrémentés de nombreux bonus et d’un très éclairant livret signé Pierre Eisenreich sous forme de correspondance imaginaire, nous offrent l’occasion de redécouvrir l’œuvre de Georg Wilhelm Pabst, l’un des plus grands cinéastes allemands de tous les temps. Considéré comme l’égal de ses collègues Fritz Lang et Murnau, Pabst va néanmoins connaître un certain purgatoire pour avoir continué de travailler en Allemagne durant la période nazie. Il faut dire aussi que, contrairement à Lang, le cinéaste négociera un peu moins bien le passage au parlant et que l’on garde un souvenir un peu mitigé de L’Atlantide voire même carrément douloureux de Mademoiselle docteur (deux films absents du coffret).

Né en 1885, Pabst réalise son premier long-métrage en 1923 (Le Trésor) et il signe dès 1925 son premier chef-d’œuvre avec La Rue sans joie. Pour Jean Tulard, dans son Dictionnaire du cinéma, « la carrière de Pabst résume l’histoire du cinéma allemand : l’expressionnisme (Le Trésor), le Kammerspiel (dont La Rue sans joie fut le film-manifeste), l’idéalisme humanitaire (Quatre de l’infanterie, La Tragédie de la mine), les productions internationales (L’Atlantide […]), le nazisme (Paracelse), le vide de l’après-guerre, le redressement encore timide du cinéma allemand (La Fin d’Hitler, objectif et convaincant, C’est arrivé le 20 juillet sur l’attentat de Stauffenberg). ». Aussi séduisant que soit ce petit résumé succinct de la carrière de Pabst, il est beaucoup trop balisé et ne rend absolument pas compte de la singularité d’une œuvre beaucoup plus complexe et riche que celle d’un simple « suiveur ».

En revanche, il est certain que les films de Pabst ont su ausculter mieux que quiconque les tourments et soubresauts de son époque. La Rue sans joie est un tableau halluciné et d’une puissance rare de la République de Weimar. On songe aux peintres allemands fascinés par le thème de la grande ville et plongeant dans ses bas-fonds (Metropolis de George Grosz, les toiles de Max Beckmann…). En s’intéressant au microcosme d’une rue miséreuse de Vienne du début des années 20, Pabst saisit avec une rare acuité les profondes fractures d’un monde au bord de l’effondrement (l’empire Austro-hongrois). Avec ce film, le cinéaste offrait son premier grand rôle à une Greta Garbo absolument sublime dans le rôle d’une jeune femme pauvre qui risque à chaque instant de tomber entre les mains d’une sinistre entremetteuse. Pabst joue déjà avec une incroyable virtuosité sur l’art du contraste qui caractérisera son cinéma. Tandis que la population affamée se masse devant la porte de sa boutique, un immonde boucher spécule sur cette misère et profite de sa position pour s’offrir des filles en échange d’un bout de viande. La violence sociale décrite ici n’a rien perdu de son acuité ni de son actualité. L’extrême pauvreté de la population permet à une minorité de s’enrichir jusqu’à l’indécence et le metteur en scène joue constamment sur des lignes dissonantes (les intérieurs miteux des familles pauvres en opposition aux arrière-salles de l’entremetteuse où l’on boit, fume et s’offre du bon temps), le cloisonnement des espaces (qui ne sera perturbé que lorsqu’un bel officier louera une chambre à la famille de Grete) et un réalisme poussé jusqu’à son exagération grimaçante. Pour Pabst, il s’agit de montrer (et dénoncer) le pouvoir de l’argent et la réification des individus qu’il provoque. Ce qu’il y a de beau chez Grete, c’est qu’elle résiste en dépit de son extrême fatigue et ne cède ni aux avances de son patron libidineux, ni à celles du boucher pour qui les femmes sont comparables aux pièces de viande qui pendent dans sa chambre froide.

© Tamasa

Cette résistance, ainsi que la vision d’une humanité guidée par ses pulsions les plus brutales (le sexe et la possession de l’autre), on la retrouvera dans les deux plus célèbres films de Pabst, ces indiscutables chefs-d’œuvre que sont Loulou et Le Journal d’une fille perdue (1929). Si ces deux titres sont entrés au panthéon des classiques du septième art, c’est d’abord pour les performances d’actrice de la sublime Louise Brooks dont le jeu fascine à la fois par sa puissance évocatrice que par son extrême modernité (aucune des grimaces qui encombrent parfois le jeu des stars du muet). Dans Loulou, elle incarne LA femme vers laquelle tous les regards se tournent et qui suscite le désir chez tous les hommes qu’elle croise. Dans Le Journal d’une fille perdue, Thymiane est également la victime d’une société patriarcale qui tente de l’assigner à une place alors qu’elle souhaite mener son existence comme elle l’entend. Inspiré de deux pièces de Wedekind, Loulou suit les traces d’une jeune femme incroyablement charnelle et totalement libre quant à ses désirs. Après avoir épousé Peter Schön, l’un de ses nombreux soupirants, elle noue une relation avec le fils de son mari. Au cours d’une dispute, la belle tue accidentellement Schön et doit s’enfuir pour échapper à la justice. Dans Le Journal d’une fille perdue, l’héroïne est fille de pharmacien, couche avec le commis de son père et tombe enceinte. Le gredin refusera de reconnaître l’enfant et sa nouvelle belle-mère fera tout pour que sa famille la laisse tomber. Dans les deux cas, Pabst s’attache à la trajectoire de ses héroïnes. Dans Loulou, Louise Brooks se cachera d’abord sur un yacht qui accueille un tripot clandestin avant de gagner Londres où elle tombera entre les griffes de Jack l’éventreur. Thymiane, dans Le Journal d’une fille perdue, passera par une maison de redressement particulièrement stricte avant de s’enfuir et de se réfugier dans une maison close. A travers ses deux incandescentes héroïnes, Pabst s’applique à décrire une société essentiellement patriarcale (mais la belle-mère dans Le Journal d’une fille perdue participe également de cette domination) dont les normes sociales peinent à masquer les pulsions sexuelles et qui cherchent à étouffer le désir féminin. Ce qui séduit chez Loulou, c’est cette constante ambivalence entre l’érotisme qu’elle dégage et une forme d’innocence. Thymiane s’est laissé séduire par un ignoble bonhomme (Fritz Rasp, qui jouait déjà le traître dans L’Amour de Jeanne Ney) et sera constamment reléguée à la place que d’autres souhaitent lui assigner : sa famille d’abord, puis les matons de la maison de redressement et enfin les hommes qu’elle rencontrera lors de son séjour dans la maison close. Ces deux femmes traversent une société où règnent sans partage la corruption, le pouvoir de l’argent qui dépossède et avilit et les pulsions les plus bestiales. Le cinéaste joue à merveille sur des raccords dictés par les regards posés sur ces deux femmes. Dans Loulou, les hommes deviennent littéralement fous lorsque la virevoltante héroïne passe dans leur champ de vision. Dans Le Journal d’une fille perdue, Louise Brooks est constamment assignée à une place qu’elle refuse par ces regards qui jugent et oppriment. Mais la comédienne est l’élément incontrôlable dans ce jeu de dupes, celle par qui le scandale arrive (meurtres, adultères…) mais qui parvient néanmoins à affirmer la souveraineté de ses désirs. Elle est le révélateur des turpitudes d’une société bâtie sur des faux-semblants et qui finira par s’écrouler (la seconde guerre mondiale engloutira ce vieux monde à l’agonie). Si dans le premier cas, elle succombe sous les coups de couteau d’un tueur en série, dans le second, elle parvient à gravir les échelons de la société et à faire tomber le masque des hypocrisies et des conventions (c’est elle qui désormais dicte sa loi à l’ancien maton de la maison de correction et qui fait preuve de munificence avec son ex-belle-mère ruinée).

En s’appuyant sur les archétypes du mélodrame, Pabst transcende son matériau en forant au plus profond les passions qui agitent l’âme humaine et réalise deux chefs-d’œuvre absolus dont la profonde modernité n’a pas pris une ride.

© Tamasa

Ce qui frappe également dans les films muets du cinéaste, c’est l’incroyable puissance de sa mise en scène et son invention formelle. Pabst maitrise à la perfection toute la grammaire du cinéma, sait la puissance expressive du gros plan et insuffle une énergie folle à ses œuvres par de somptueux travellings ou panoramiques qui accompagnent ses personnages. L’Amour de Jeanne Ney (1927) et L’Enfer blanc du Piz Palü (1929) témoignent à leur manière des audaces formelles du cinéaste. Le premier pourrait être une sorte de film d’espionnage classique puisque Jeanne vit en Crimée pendant la révolution russe. Elle est contrainte de retourner en France lorsque son père diplomate se fait exécuter par les bolchéviques. Or son amant est un agent de l’armée rouge qui devra également se rendre en France pour une mission. D’une énergie stupéfiante, le film multiplie les prouesses plastiques (surimpressions, mouvements de caméra d’une confondante virtuosité). Pabst, sous influence des cinéastes soviétiques et de leurs théories du montage, donne à son film un souffle épique assez inouï en filmant de grands mouvements de foule, en jouant sur la force expressionniste des gros plans. En quelques flash-backs où se mêlent surimpressions et de magnifiques panoramiques, il parvient à donner corps à l’histoire sentimentale qui lie Jeanne et Andreas. A Paris, le cinéaste nous offre quelques séquences quasi documentaires aux Buttes-Chaumont ou aux Halles d’une beauté rare. On songe au superbe film d’André Sauvage Études sur Paris tant ces passages en extérieur sont filmés avec célérité et admirablement montés (un champ/contrechamp où se sont deux travellings qui se répondent puisque Jeanne est en voiture tandis qu’Andreas court dans une rue parallèle). Si le récit est assez rocambolesque, Pabst maitrise tellement son art qu’il peut se permettre des ruptures de ton, de varier les registres sans perdre son spectateur. L’Amour de Jeanne Ney, après avoir débuté comme un mélodrame au cœur d’un récit guerrier (la guerre civile en Union soviétique) verra son visage changer en arrivant à Paris et sera successivement une comédie endiablée, un documentaire sur la capitale, un thriller captivant avec un meurtre crapuleux et un faux coupable qu’il s’agira de disculper. Par l’utilisation d’inserts signifiants et sa manière de « diriger » le spectateur par le montage, Pabst annonce par certains côtés Hitchcock et nous enchante constamment.

© Tamasa

L’Enfer blanc du Piz Palü est, en apparence, un film moins personnel et une œuvre plus commerciale pour un Pabst désireux de monter en toute indépendance son Journal d’une fille perdue. Il relève d’un genre très prisé alors en Allemagne : le film de montagne et on ne sera pas surpris de trouver dans un rôle principal Leni Riefenstahl qui n’était pas encore l’égérie du cinéma nazi qu’elle allait devenir mais une comédienne athlétique. Parce qu’il a perdu son épouse au cours d’une escalade, le docteur Krafft erre comme une âme en peine dans la montagne. Il fait la connaissance d’un jeune couple, Maria et Hans, qui coule des jours heureux dans les Alpes suisses.

Le film séduit une fois de plus par sa puissance plastique. Rarement la montagne aura été aussi bien filmée dans sa magnificence mais également comme un monstre capable d’engloutir ses enfants. La beauté de l’image en noir et blanc, l’aspect « documentaire » des scènes d’alpinisme offrent au film un souffle épique qui tient constamment en haleine. La séquence où un groupe de sauveteurs entreprend d’aller sauver Hans, Maria et le docteur Krafft repartis à l’assaut du Piz Palü, est d’une beauté à couper le souffle et on garde en mémoire ces plans nocturnes éclairés par des torches qui semblent embraser tout le paysage.

Même si le film est coréalisé par un spécialiste du film de montagne (Arnold Fanck), L’Enfer blanc du Piz Palü s’inscrit parfaitement dans l’œuvre de Pabst par plusieurs éléments. Tout d’abord, par la tension « érotique » qui s’installe entre Maria et l’inconsolable docteur Krafft. Sans forcer le trait, le cinéaste montre le trouble de la jeune femme et donne un caractère ambigu à la situation, notamment lorsqu’au chalet, les trois protagonistes doivent partager le même lit et que la belle prend la place du milieu. Le réalisateur, comme toujours, tente d’analyser de la manière la plus fine la psyché humaine et fait de la quête du docteur Krafft une véritable obsession. Chaque goutte qui coule des stalactites résonne dans son esprit comme un tocsin et lui rappelle la tragédie qu’il a vécue. Ce leitmotiv visuel offre à Pabst l’occasion de sonder l’âme de son personnage. De la même manière, l’intérêt porté au personnage féminin qui prend des initiatives, se montre héroïque et jamais soumise est dans la lignée de ce que fit ou fera Pabst dans ses films plus reconnus.

© Tamasa

L’arrivée du parlant marqua une cassure dont certains (metteurs en scène et acteurs) ne purent se remettre. On la ressent chez Pabst puisque son premier film parlant, Quatre de l’infanterie (1930) apparait dans un premier temps comme un film un peu figé et empesé par les dialogues. Loin des exubérances de ses mises en scène muettes, la réalisation semble ici un peu raide et sans grande inspiration. Par la suite, le cinéaste trouvera néanmoins quelques solutions plastiques pour pallier ces défauts. Il fera de la guerre une sorte de territoire abstrait, arpenté par de longs travellings sur les tranchées, et stylisera au maximum la bande-son. Autant les dialogues gênent par leur côté empesé, autant le jeu minimaliste sur les bruits de la guerre (quelques explosions, la mitraille…) est plus intéressant. Pabst retrouve avec ce film de guerre quelques éléments rappelant La Rue sans joie avec ces files de civils faisant la queue pour acquérir quelques victuailles et la jeune femme obligée de céder à un boucher pour subvenir aux besoins de sa famille. Avec ce film au pacifisme affirmé, le metteur en scène entamait une sorte de triptyque dédié au collectif et au peuple. Avec L’Opéra de quat’sous (1931), il adapte la célèbre pièce de Brecht et Kurt Weill mais en gomme l’aspect « politique » pour s’intéresser une fois de plus aux questions de pouvoir et notamment à celui que confère l’argent. Les deux gangs rivaux qui s’affrontent symboliquement dans le quartier de Soho à Londres sont menés par des hommes qui cherchent avant tout à séduire et dominer. La dimension « musicale » du film et son caractère stylisé permettent à Pabst de jouer une fois de plus sur les contrastes entre une comédie humaine dont il accentue le caractère grimaçant et un regard lucide sur une humanité exploitée (la manifestation des mendiants au moment du défilé de la reine). Mais le meilleur de ce « triptyque » (et sans doute le plus beau des films parlants de Pabst) reste La Tragédie de la mine (1931) qui s’inspire d’un fait divers réel : un coup de grisou particulièrement meurtrier qui endeuilla la ville de Courrières (une commune du Nord Pas-de-Calais) en 1906 en faisant plus de mille morts. Avec ce film, Pabst (re)trouve enfin un style qui avait perdu un peu de sa vigueur avec l’arrivée du parlant. En conjuguant réalisme et visions épiques (les scènes au cœur de la mine, avec ces longs travellings qui l’explorent de long en large, sont assez époustouflantes), le cinéaste nous livre une œuvre parfaitement maitrisée et à la puissance émotionnelle rare. Car à travers cette tragédie se nouent d’autres enjeux : les différents entre les peuples allemands et français (qui éclatent au début du film dans un café) s’estompent au profit d’une solidarité au sein de la classe ouvrière. Ce sont, en effet, les secours allemands qui se dépêchent de franchir la frontière pour venir en aide à leurs homologues français. Dans une période trouble encore marquée par les traumatismes de la première guerre mondiale, Pabst nous offre une œuvre humaniste et pacifiste, prônant la solidarité de classe et fustigeant les conflits nationaux orchestrés par les puissants pour leur propre profit. Symboliquement, les mineurs allemands font voler en éclats la frontière absurde qui sépare les deux pays et risquent leurs vies pour sauver celles d’autres mineurs (qu’ils soient français ou allemands n’ayant aucune importance). A l’heure où de minables polémistes cathodiques peuvent affirmer qu’ils se moquent du sort d’enfants en danger sous prétexte qu’ils sont migrants, la leçon d’humanité de Pabst n’a pas pris une ride et apparait comme un antidote précieux à ce type de discours abjects.

Avec la montée du péril nazi, le cinéaste prend le chemin de l’exil et se tourne vers des adaptations de romans célèbres, qu’ils soient signés Pierre Benoit (L’Atlantide) ou Cervantès avec Don Quichotte (1933). Tourné en France avec des acteurs dont la gouaille évoque plus le cabaret franchouillard que le baroque ibérique de l’œuvre originelle, le film déçoit un tantinet. Pour le dire vite, on a plus le sentiment de voir un film de Christian-Jaque (style François 1er) qu’une œuvre de l’auteur de Loulou. Un peu bavard, plutôt statique et joué par des acteurs trop cabotins, Don Quichotte s’avère être une œuvre mineure même si l’on peut sauver quelques séquences spectaculaires et formidablement mises en scène : l’attaque des moutons ou encore la fameuse scène des moulins.

En 1934, le cinéaste tourne aux Etats-Unis A Modern Hero (absent du coffret) mais ne parvient pas à s’adapter aux méthodes de travail hollywoodiennes. Après un retour en France, il finit par faire une demande pour être embauché par la Chambre du film du Reich sous la direction de Goebbels. A l’encontre de tous les principes exprimés dans ses grands films pacifistes, Pabst accepte de collaborer avec le régime nazi sans pour autant faire œuvre de propagande ni succomber à la peste de l’antisémitisme. Mais cette période ternira sa réputation et les trois films présentés dans le coffret auront des allures de repentir. Le Procès, tourné en 1948, est l’œuvre du rachat, un spectaculaire réquisitoire contre l’antisémitisme. En Hongrie en 1882, la jeune Esther se suicide parce que sa patronne l’exploite et la maltraite. Le corps n’ayant pas été retrouvé, la rumeur commence à courir que la jeune fille aurait été victime d’un crime rituel organisé par les Juifs du village. En dépit de son caractère parfois un peu démonstratif, le film possède une certaine puissance de par ses scènes en extérieur (les abords inquiétants de la rivière où est allée se jeter Esther) et par l’analyse impitoyable des mécanismes du rejet de l’Autre. Inutile d’avoir lu René Girard pour comprendre la théorie du bouc-émissaire puisqu’on voit ici comment l’événement est instrumentalisé par des politiciens avides de pouvoir et comment ce rejet provoque des flambées de violence insoutenable (la synagogue brûlée). Pabst fait preuve d’un certain lyrisme et joue la carte de l’émotion (peut-être un peu trop ?) pour dénoncer les injustices subies par le peuple Juif. A travers un personnage probe qui prendra la défense des accusés, il s’agit de marquer de manière indélébile le spectateur afin que les horreurs du passé ne puissent jamais plus se reproduire.

© Tamasa

Enfin, en 1955, Pabst entreprend une sorte de diptyque formé par deux films historiques. La Fin d’Hitler, comme son titre l’indique, s’attache aux dernières heures d’Hitler barricadé dans son bunker jusqu’au moment où il se donnera la mort. C’est arrivé le 20 juillet revient sur un événement qui faillit donner un autre visage à l’Histoire : la tentative d’attentat ratée commise contre Hitler par le comte Stauffenberg et le déclenchement de la fameuse opération Walkyrie qui devait permettre de pouvoir négocier la paix de l’Allemagne avec les alliés. La principale caractéristique de ces deux œuvres est leur caractère très documenté et une certaine épure. Pabst va à l’essentiel, évitant dans La Fin d’Hitler la grandiloquence qui caractérisera des décennies plus tard un film comme La Chute tandis que C’est arrivé le 20 juillet affiche clairement un côté didactique puisque une voix-off intervient de temps en temps pour commenter l’action. Là encore, on a un peu le sentiment que ces deux films font offices d’exorcisme pour le cinéaste : revenir sur l’horreur de la période nazie pour en mesurer la folie, la démence (les crises d’Hitler dans son bunker), le fanatisme (dans C’est arrivé le 20 juillet, les hommes sont constamment soumis au dilemme de savoir que croire : rejoindre les putschistes si Hitler est vraiment mort mais rester fidèle au Führer si un doute subsiste) mais également pour souligner l’attitude héroïque de certains et pour, surtout, que de pareilles horreurs ne se reproduisent jamais.

Ces films ne comptent pas parmi les grandes œuvres de Pabst et on peut même parfois les trouver un peu scolaires. Mais elles font preuve néanmoins d’une grande honnêteté et peuvent toucher. Après cela, il tournera encore deux films en 1956 et fera ses adieux au cinéma avant de mourir, quasiment oublié, en 1967.

Au-delà des deux films mythiques tournés avec Louise Brooks, ce magnifique coffret tombe à pic pour nous permettre de (re)découvrir cette œuvre immense qui aura su mieux que quiconque explorer les « mystères de l’âme » humaine…

***

Georg Wilhelm Pabst : le mystère d’une âme

Coffret 12 films

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).