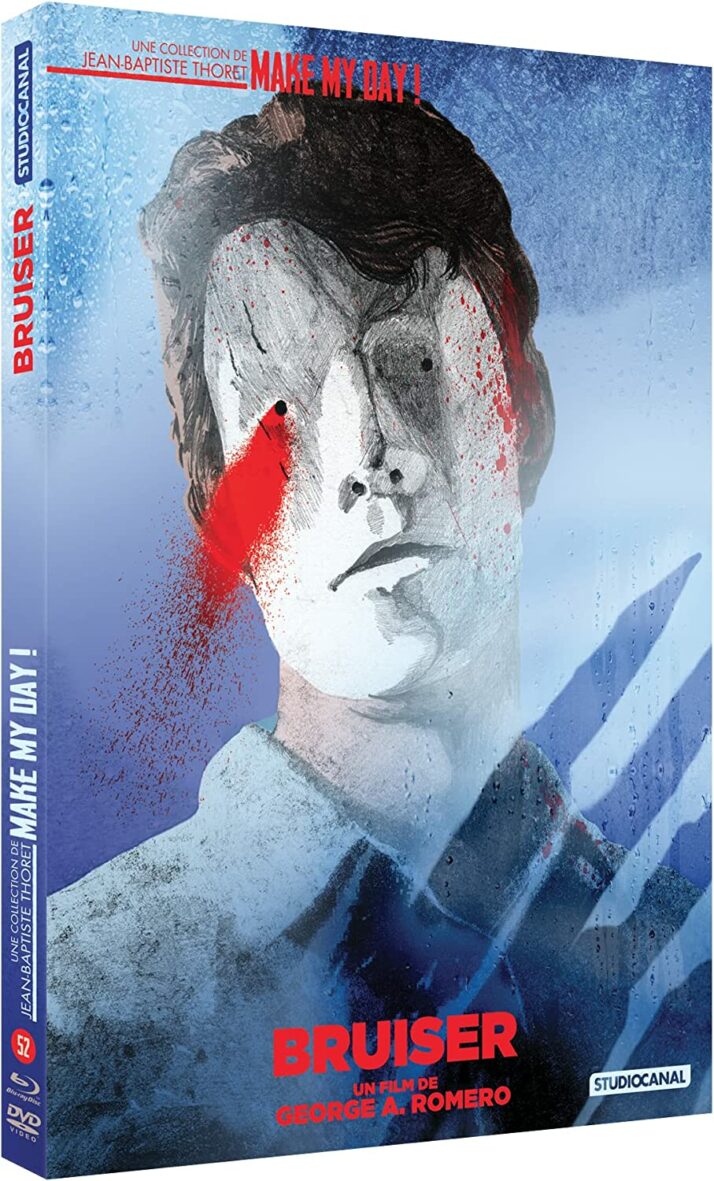

Au cours de la décennie 90, George A. Romero s’est fait pour le moins discret. Après le segment qu’il tourne pour Deux yeux maléfiques en 1990, aux côtés de Dario Argento, et l’échec au box-office de La Part des ténèbres trois ans plus tard, il sombre peu à peu dans la dépression et se retire du monde du cinéma. La sortie de Scream en 1996 entraîne une vague méta qui enferme le genre dans un second degré stérile. L’horreur enragée et politique telle que pratiquée par le réalisateur de La Nuit des morts-vivants semble alors être tombée en désuétude. C’est donc par la petite porte, celle de la publicité et du clip, qu’il fait son retour derrière la caméra. D’abord en signant un spot pour le jeu vidéo Resident Evil 2, licence qu’il devait d’ailleurs adapter pour le grand écran, puis en illustrant un morceau du groupe The Misfits intitulé Scream (ironie du sort ? ). Huit longues années après avoir tourné son dernier long-métrage, le cinéaste décide de revenir à ses premières amours et s’attelle à l’écriture de Bruiser, coproduit par les Français de Studiocanal, Ben Barenholtz (Martin) et Peter Grunwald (collaborateur du metteur en scène sur Incidents de parcours et tous ses projets à venir). On y suit les mésaventures d’Henry Creedlow (Jason Flemyng), timide employé d’un magazine de mode qui a toujours respecté les règles sans poser de questions. Un matin, il découvre que son visage a disparu remplacé par un masque indéfini. Il n’est plus qu’un fantôme. Il explose et décide alors de se venger de tous ceux qui ont abusé de sa gentillesse. Dernière incursion de Romero hors de sa saga …Of the Dead, le film ne connaîtra qu’une sortie en DVD sur le sol américain et passera relativement inaperçu dans nos contrées. Une injustice que la collection Make My Day ! a décidé de corriger en proposant la première édition française en haute définition. Simple série B oubliable ou vraie charge sociale mésestimée ? Le moment est venu de trancher.

(Copyright Studiocanal)

Si la métaphore politique qui sous-tend toute la filmographie de George A. Romero est encore bien présente, c’est cette fois la génération tardive des yuppies de la fin des années 90 qui intéresse le réalisateur. Henry est un employé de l’upper class qui évolue dans un milieu aisé et branché. Il n’est pas un trader sans scrupules ou un self-made man millionnaire, mais son statut le tient néanmoins éloigné des préoccupations d’une Amérique qui s’apprête à connaître une période de bouleversements sans précédent (attaques terroristes, crise économique…). Cadre dans un magazine de mode, il jongle entre castings de top models et fêtes somptueuses dans des maisons hors de prix. L’homme a tout pour être heureux, véritable incarnation de l’American dream tant vanté par les années Reagan. Pourtant, son sourire impeccable et les signes extérieurs de richesse qu’il arbore ne sont qu’un leurre. Il est marié à Janine, épouse infidèle interprétée par Nina Garbiras, et habite dans une villa rococo qu’il peine à rembourser. Éternellement en travaux, jonchée de bâches en plastique et d’outils qui traînent à même le sol (dont certains s’avéreront utiles lors de sa vengeance) elle est à l’image de son propriétaire : sans identité propre, copie uniformisée qui tente de paraître plus riche qu’elle ne l’est. Une simple carte de crédit platinum devient ainsi un enjeu vital pour le protagoniste, non pas pour sa survie mais comme un code social à même d’impressionner ses proches et sa femme. Un univers d’apparences qui n’engendre que frustration et rancœur, et qui se retrouve personnifié à l’écran par le patron de la revue, le bien nommé Milo Styles campé par Peter Stormare. Misogyne, raciste, abject avec ses collaborateurs, n’hésitant pas à réifier les mannequins en les comparant à de la nourriture ou à se moquer d’un handicapé, le rédacteur en chef incarne à lui seul le culte de la réussite dégagé de toute éthique. Ce dernier motive d’ailleurs ses troupes par des rituels stupides dans lesquels tous doivent se vanter d’être des « bruisers », des brutes. Lorsqu’il découvre sa maîtresse pendue à la fenêtre de son bureau, son premier réflexe n’est pas d’appeler les secours mais son avocat, plus concerné par sa réputation que par une vie humaine. Si le trait est parfois grossier, que l’interprétation tout en cabotinage du comédien (qui a alors déjà tourné pour les frères Coen, Steven Spielberg, Wim Wenders et même Ingmar Bergman) relève de la caricature outrée, le personnage trouve aisément sa place dans un long-métrage qui assume pleinement son statut de série B mal élevée.

(Copyright Studiocanal)

Le monde froid et cynique dans lequel évoluent ces êtres, recolle parfaitement aux obsessions de Romero. Dans le fonds, les pubards qui peuplent les couloirs du magazine ne sont rien d’autre que des zombies qui tentent de feindre une humanité qui leur est depuis longtemps étrangère. Une société qui se retrouve grossie jusqu’à l’absurde dans un final haut en couleurs, relevant de la tradition du Grand-Guignol et du Freak Show, et qui devait initialement se dérouler sur une île isolée. L’environnement peut dès lors être perçu tel un miroir déformant de l’industrie du cinéma que le cinéaste a longtemps fui et dans laquelle il ne se reconnaît plus, faisant du long-métrage une œuvre personnelle et quasi autobiographique. Dans le commentaire audio présent en bonus, celui-ci parle du choix de Toronto comme lieu de tournage en la désignant comme d’une cité sans identité, ressemblant à toutes les autres mégapoles américaines, « une ville anonyme pour un héros synonyme ». Ce personnage principal noyé dans la masse est pourtant le seul qui éprouve encore des sentiments, qui a de la peine, de l’empathie envers ceux qui l’entourent. Autour de lui s’affairent des clones contre qui il va se retourner en devenant un monstre, une créature vengeresse modelée par des années d’insatisfaction et de lassitude. Jean-Baptiste Thoret annonce dans son introduction que le film dialogue intimement avec Incidents de parcours. C’est on ne peut plus vrai, tant la part animale et instinctive d’Henry, comme celle d’Allan Mann avant lui, se matérialise littéralement afin d’assouvir toutes ses pulsions enfouies. Il en allait de même pour la desperate housewife de Season of the Witch, morte-vivante au sein de son foyer anxiogène qui devenait enfin elle-même lorsqu’elle s’adonnait à la sorcellerie. Chez le réalisateur, l’horreur, le surnaturel, révèlent la véritable personnalité des protagonistes.

(Copyright Studiocanal)

Les premières secondes de Bruiser, qui dévoilent Creedlow dans son quotidien au travers de gros plans sur des objets, des gestes, entre fitness et choix de sa tenue (la scène sera reprise telle quelle plus tard dans le métrage), s’accompagne du son d’une émission de radio qui diffuse le témoignage d’un auditeur sur le point de se suicider. Mens sana in corpore sano, le héros bien sous tous rapports se pose en lointain cousin du Patrick Bateman d’American Psycho. Pourtant, quelque chose couve déjà. Cette voix qui annonce sur les ondes vouloir en finir avec l’existence ne serait-elle d’ailleurs pas la sienne ? Un mal-être qui se retrouve figuré à l’écran par des visions qui l’assaillent. Des flashs violents surgissent de son inconscient comme une catharsis imaginaire et sans conséquence. Son « Tyler Durden », projection de ses fantasmes inavoués, prendra la forme d’un être neutre, sans traits distinctifs, une page blanche sur lequel chacun projette ce qu’il désire. Ce petit rouage d’un mécanisme qui le dépasse prend sa vie en main dès lors qu’il perd son identité. Un masque inspiré par celui porté par Edith Scob dans Les Yeux sans visage, mais qui évoque tout autant celui de Michael Myers, autre figure d’un mal abstractisé. Cette transformation ne sera d’ailleurs jamais expliquée, jamais rationalisée, le long-métrage relevant plus de la parabole sociale que de l’horreur pure, terme que George A. Romero réfute par ailleurs. Ce dernier parle du projet comme de sa meilleure expérience de tournage, là où il apprit une certaine rigueur formelle, aux côtés du chef opérateur Adam Swica, qu’il retrouvera à l’occasion de Diary of the Dead et Survival of Dead. Des cadres plus léchés, des mouvements de caméra plus amples et des plans signifiants, à l’instar du protagoniste dont les traits restent occultés ou déformés dans la première partie du récit, par la buée d’un miroir ou par de l’eau sur un pare-brise. Son moi profond est caché et ne surgira qu’en abandonnant ses traits humains. Interprété par le fade Jason Flemyng (qui avait alors à son actif un rôle dans Arnaques, crimes et botanique ainsi que quelques petites apparitions, notamment dans Un Cri dans l’océan), ce dernier se change insidieusement en pur boogeyman politisé, création brutale et sans pitié d’un environnement tout aussi cruel, si ce n’est plus encore.

(Copyright Studiocanal)

En bon soldat du libéralisme, Creedlow exécute sa vengeance en commençant par le bas de l’échelle sociale. Bien que trompé par son épouse et ridiculisé par son patron, c’est à sa femme de ménage qu’il s’en prend en premier lieu, rejouant malgré lui les injustices du capitalisme triomphant. Dans le fond, il devient ce qu’il déteste et fait sien le dicton de Milo qui, à la question « Pourquoi faire chier le monde ? » répond: « Parce que c’est tout ce qu’il mérite ». Proche de la figure classique du vigilante, son combat n’est pourtant pas de punir, de venger les victimes du système ou de rétablir un ordre moral, mais plutôt de libérer son démon intérieur. Il subsiste pourtant un espoir pour le protagoniste en la personne de Rosie (campée par Leslie Hope, vue dans Talk Radio). Femme du rédacteur en chef, elle est, comme Henry, malheureuse dans son couple mais ne parvient toutefois pas à prendre sa vie en main. Lors d’une séquence hautement symbolique, tous deux sont assis, symboliquement « à nu » au milieu de dizaines de masques. C’est d’ailleurs elle qui modèle initialement les nouveaux traits qui vont chambouler le quotidien du jeune cadre dynamique. Au fond, ils sont les seuls à être vrais dans un monde d’apparences. Le final, relecture moderne du Fantôme de l’Opéra, finit de faire basculer le film dans un romantisme désespéré à l’image de cette tirade du héros : « Je suis invisible. Je l’ai toujours été ». La lente métamorphose, Romero l’opère de la manière la plus littérale possible. Le visage blanc et indéfini du protagoniste se tâche de sang (tout comme ses vêtements de marque), est maquillé afin d’imiter la « normalité », avant de finalement se recouvrir de peintures de guerre. L’injustice engendre les monstres et à trop contempler l’abysse de ses frustrations, le tueur qui sommeille en Henry a fini par le contempler en retour. Bruiser se pose en œuvre somme pour le cinéaste qui, malgré une incompréhension et un rejet à sa sortie, s’inscrit parfaitement dans sa filmographie dense et cohérente.

(Copyright Studiocanal)

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).