Difficile de prendre entièrement au sérieux le slasher du trio George Dungale, Mark Ezra et Peter Litten qui, s’ils n’ont rien à voir avec les ZAZ en matière de loufoquerie, parsèment néanmoins leur premier long métrage d’une ironie constante, logique au regard de l’année où le film a été tourné, en l’occurrence en 1986. L’âge d’or du slasher, si tant est qu’il en existe réellement un, est derrière lui, coincé entre 1978 date de la sortie de La Nuit des masques et le milieu des années 80 qui coïncide avec l’essoufflement de la série des Vendredi 13. Le Jour des fous s’apparente à une première tentative, bien avant Scream de Wes Craven en 1996, de néo slasher insufflant des éléments post modernes. Il ne s’agit pas non plus d’un essai théorique déconstruisant le genre mais plutôt d’un état des lieux posant un regard amusé sur un type de films au bord de la rupture, ou plutôt de la redite, ce qui est finalement logique pour un corpus de productions basés sur la répétition. Rien d’étonnant qu’au même moment sortent aussi Week-end de terreur de Fred Walton et 13 morts et demi de William Fruet qui poussent les curseurs encore plus loin, dépassant le pastiche pour flirter avec le film méta pour le premier et la parodie pour le second. Pour la petite info, le titre initial du Jour des fous était April fool day, tout comme celui de Fred Walton, pour devenir Slaughter high.

Copyright Extralucid Films

Les trois réalisateurs ne s’y trompent pas dès le prologue, dans la pure tradition de ce qu’on appelait encore à l’époque le psycho-killer, en filmant des lycéens proches de la trentaine, à commencer par une Caroline Munroe alors âgée de 35 ans et futur compagne de George Dungale.

Comme pour Le Bal de l’horreur, The House of sorority row ou Carnage, le film part du postulat très codifié de la mauvaise blague potache qui tourne au drame, soit l’humiliation de la tête de turc du campus. Marty le souffre-douleur de ses petits camarades est victime d’une sale blague en deux temps qui tourne au cauchemar, le laissant défiguré à l’acide nitrique après avoir été exhibé dans son plus simple appareil devant tout le monde. Fait surprenant : la nudité masculine est montrée dans son intégralité, petit effet subversif bienvenu trahissant les origines britanniques du métrage. Cette touche iconoclaste, inversant les conventions de la nudité à l’écran lors d’une séquence marquée par un humour noir presque déviant, traverse tout le film, baignant dans une ambiance insolite et déployant une galerie de personnages tous plus antipathiques les uns que les autres. La suite est classique. Quelques années plus tard, Marty organise sa vengeance, invitant anonymement les anciens élèves pour une réunion dans le Lycée aujourd’hui désaffecté. Le carnage peut commencer.

![Le Jour des Fous [Combo Blu-Ray + DVD]: Amazon.fr: Caroline Munro, Simon Scuddamore, Carmine Iannaccone, Donna Yeager, Gary Martin, Billy Hartman, Michael Safran, John Segal, George Dugdale, Mark Ezra, Peter Mackenzie Litten,](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71YoNogoa-L._AC_SL1500_.jpg)

Copyright Extralucid Films

Produit par l’inénarrable Dick Randall, déjà derrière le mythique Le Sadique à la tronçonneuse et Don’t open till Christmas, qui par ailleurs s’offre un petit caméo dans son propre rôle, ce joyeux massacre aurait pu sombrer dans les oubliettes s’il n’était pas traversé par un humour décapant et un esprit de sale gosse, se concluant par une fin surprenante justifiant à elle seule la dimension potache et décalée de ce réjouissant divertissement.

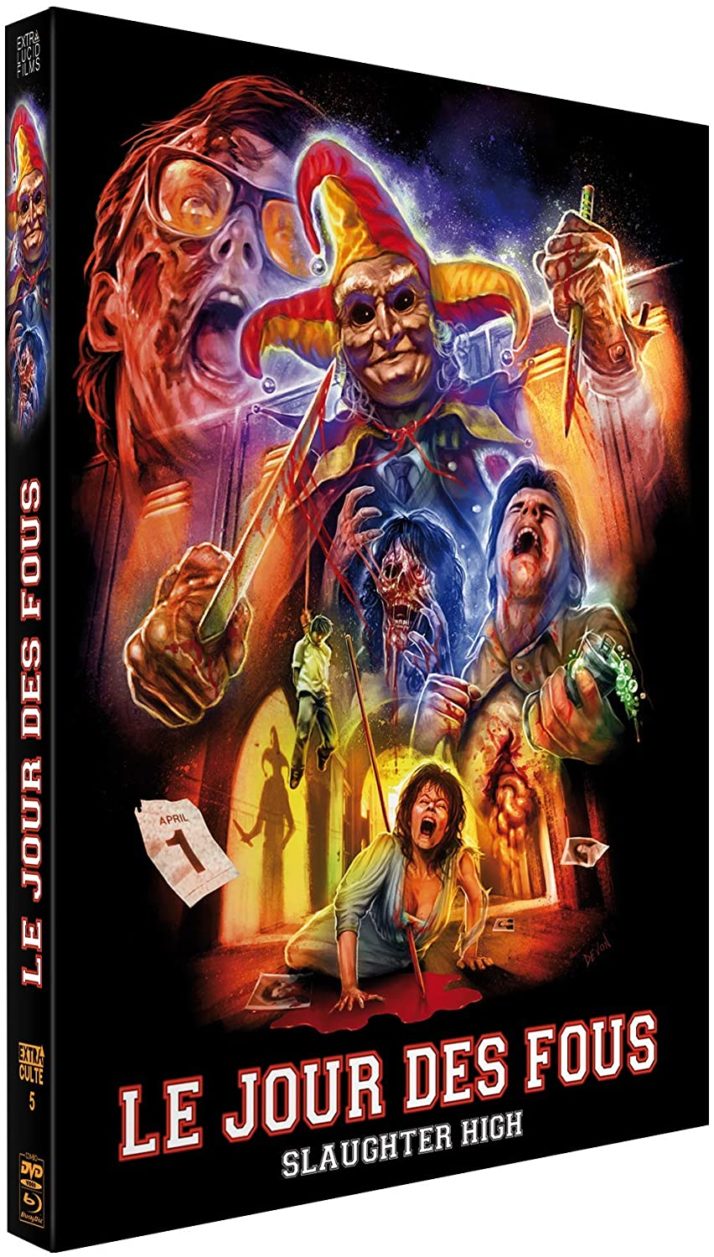

Présenté dans un beau digipack, Extralucid présente le film dans une belle copie supérieure en tout point à l’édition précédente. Néanmoins, l’achat de ce combo DVD/Blu ray se justifie pleinement par la présence d’une madeleine de Proust, petit classique déviant des étagères de vidéo club dans les années 90, à savoir l’étonnant Skinner d’Ivan Naguy.

Copyright Extralucid Films

Dès les premiers plans, imprégné d’un climat quasi irréel, proche d’une forme d’expressionnisme clinquant, tributaire du début des années 90 encore sous influence de la décennie précédente, le film sidère par ses qualités plastiques, son utilisation des décors urbains et sa photographie colorée aussi bien influencée par les clips de l’époque que par la flamboyance chromatique d’un Mario Bava. Par cette approche formelle démesurée, la dimension crapoteuse du sujet s’en trouve amoindrie, rendu paradoxalement acceptable par ses excès. Tournant le dos à une approche néo réalise, parfois proche du documentaire d’un Henry portrait d’un serial killer, le film suit les traces de Dennis Skinner, jeune homme timide et solitaire, d’apparence tout à fait normale qui s’avère être un serial killer ayant pour péché mignon d’extraire la peau de ses victimes féminines un peu comme le tueur du Silence des agneaux. Il est néanmoins traqué par une survivante de ses exactions, la moitié du visage défigurée et le corps meurtrie. Cette silhouette vengeresse est incarnée par Tracy Lords, en pleine reconversion après une carrière importante dans le X alors qu’elle n’était pas encore majeure. Très crédible elle donne la réplique à Ted Raimi, frère de Sam, remarquable dans le rôle du psychopathe. Son jeu théâtral, tout en débordement, s’accorde à merveille avec l’esthétique criarde, flirtant à plus d’une reprise avec le mauvais gout. Série B excentrique parfois à la lisière de l’expérimental, Skinner a des allures de premier long métrage, de films de débutant avec ses qualités et défauts, une envie d’en mettre surtout plein la vue. Or, ce n’est pas le cas. Le film est réalisé par un cinéaste d’origine hongroise qui, après avoir mis en boite trois films confidentiels, s’est tourné vers la petite lucarne enchaînant les téléfilms et séries standards. Toutefois, il se dégage du lot le glaçant Mind over murder, passé à la télévision française sous le titres Angoisse, qui mettait déjà en scène un psychopathe sadique particulièrement effrayant. Ivan Nagy a visiblement réalisé Skinner en bannissant toute forme télévisuelle quitte à en faire trop avec une avalanche de décadrage, une saturation constante des couleurs et un montage étrangement décalé. Après cette réussite, il va surprendre son monde en réalisant toute une série de pornos avant de s’éteindre en 2015. Le parcours atypique d’Ivan Nagy est à l’image de ce thriller malsain imprégné de fulgurances graphiques, des éclats de violence éprouvants et des saillies d’humour noir décalés.

Outre la présence de la scène d’ouverture alternative de Le jour des fous, les deux films sont présentés par Mélanie Boissonneau de manière éclairante et synthétique.

Le Jour des fous

(GB-1986) de George Dungale, Mark Ezra et Peter Litten avec Caroline Munroe, Simone Scuddamore, Carmine Tannacone, Kelly Baker

Skinner

(USA-1993) d’Ivan Nagy avec Ted Raimi, Tracy Lords, Ricky Lake

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).