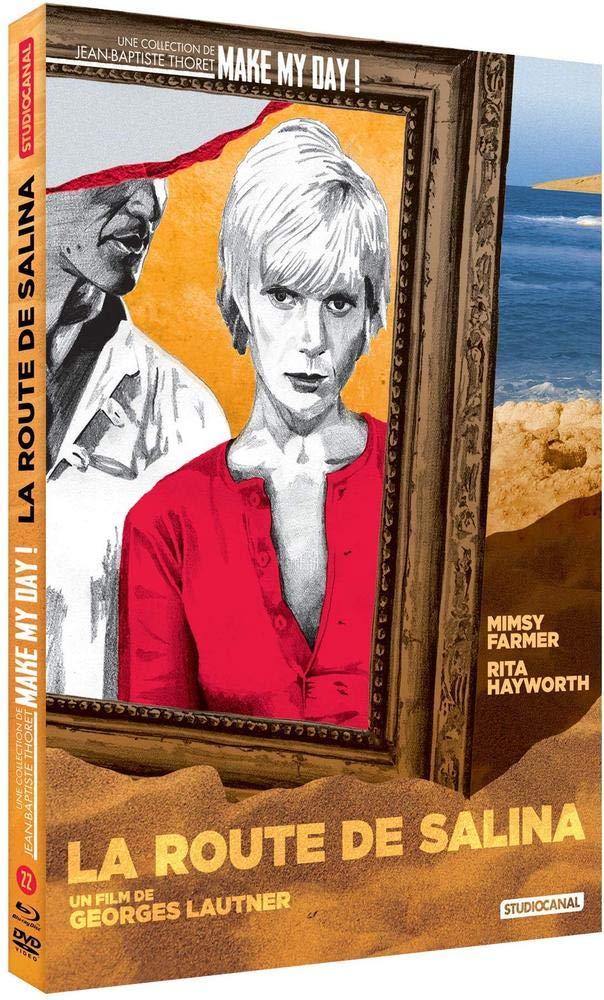

Réalisateur phare du cinéma populaire français des années 60 à 80, Georges Lautner se révèle au premier plan dès 1961 avec Le Monocle Noir, un succès bientôt suivi de deux suites, L’Œil du monocle et Le Monocle rit jaune. Deux ans plus tard, Les Tontons flingueurs est un triomphe, marquant le début d’une fructueuse collaboration avec Michel Audiard à l’écriture, mais aussi la naissance d’une famille d’acteurs qu’il retrouvera très régulièrement. Lino Ventura, Bernard Blier, Mireille Darc, Jean Lefèbvre, Francis Blanche, pour ne citer que les plus connus, constituent autant de visages qu’il se plaira à employer et réinventer au fil de ses réalisations. En parallèle de ses comédies, il sait se faire plus aventureux, en signant des longs-métrages plus sombres tels que Le Septième juré, Galia ou Mort d’un pourri. Dans cette veine moins connue, se trouve La Route de Salina, un film américain sorti en 1970, soit quelques mois avant Laisse aller, c’est une valse. Échec sans appel, tièdement accueilli par la presse et le public, il n’est plus été édité durant plusieurs décennies, au point de devenir introuvable. Jean-Baptiste Thoret grâce à sa collection Make My Day! conçue par StudioCanal, se charge de sortir de l’oubli cette œuvre chère au cœur de son auteur mais également à celui de Quentin Tarantino. S’il s’agit initialement d’une commande, une adaptation du roman éponyme de Maurice Cury, le projet épouse un désir de mise en scène : celui de faire un film hippie, observer une époque changeante et sa jeune génération. Une démarche qui présente des similitudes avec Galia, dans lequel il évoquait la libération sexuelle. Géographiquement flou le récit se situe quelque part entre les États-Unis et la frontière mexicaine, en conséquence Lautner fit le choix d’un casting principal américain (doublé en français). Le trio qu’il a réuni se compose d’un tandem cinématographiquement affilié à la contre-culture ainsi que d’une icône hollywoodienne. Le rôle principal est confié à Robert Walker Jr. qui venait de tenir un second rôle dans Easy Rider, tandis que Billie est jouée par Mimsy Farmer, actrice principale de More (sortie pendant le tournage de La Route de Salina) au point d’être devenue malgré elle une égérie hippie. Très marqué par La Dame de Shanghai, le réalisateur propose à Rita Hayworth de jouer Mara. L’interprète de Gilda, alors dans une période peu fructueuse, accepte avec quelques réticences, elle sort tout juste d’une première expérience européenne mitigée sur Le Bâtard de Duccio Tessari. Jonas, un jeune homme (Robert Walker Jr.) sans le sou, qui n’a ni mangé ni dormi dans un vrai lit depuis plusieurs jours, arrive dans une station-service. En l’apercevant, Mara (Rita Hayworth), une quinquagénaire un peu folle mais encore belle, le reçoit comme Rocky, son fils qu’elle n’a pas revu depuis des années… Épuisé au point de ne pas la contredire, Jonas préfère garder le silence et jouer le jeu, pensant que le malentendu sera rapidement levé. Mais Billie (Mimsy Farmer), la sœur de Rocky, ne semble pas surprise non plus.

(Capture d’écran DVD La Route de Salina © Studio Canal)

La route de Salina s’ouvre doublement dans le flou, celui littéral d’une pluie battante camouflant l’image, mais aussi plus théoriquement par une absence d’introduction, de présentation des personnages. Plongée temporaire en plein chaos où les plans se succèdent tels un puzzle jusqu’au générique soutenu par le thème de Clinic, The Road to Salina. Alors que de premières indications apparaissent (une pancarte à l’entrée de la ville, des écriteaux en espagnol) une rupture temporelle (le récit alterne dès lors va-et-vient entre présent et passé) et météorologique s’opère. Les plans larges de grands déserts rocheux ensoleillés s’enchaînent, avant d’être interrompus par une délimitation rigoureuse et progressive de l’espace, de l’action. La distance qui nous sépare de Salina, l’isolation du héros à l’intérieur du cadre et enfin un focus sur une maison au milieu de nulle part, amenée à devenir le décor principal. Georges Lautner instaure un contraste auquel il se tiendra tout du long, entre une intrigue « statique », une structure quasi-théâtrale (on est pas loin de certaines pièces de Tenessee Williams, tant dans les thématiques que dans la peinture d’individualités, complexes, pleines de fêlures) et une ambiance brûlante, hautement cinématographique. Le réalisateur semble s’amuser des codes avec lesquels il compose, par exemple lorsqu’à plusieurs reprises Mara et Billie donnent des indications dans le dialogue à Jonas pour « devenir ». Rocky. La béquille scénaristique, vient sous-entendre davantage de lucidité qu’on ne le croit de la part des personnages comme l’explique brillamment Sylvain Perret dans les suppléments. Surtout il se plaît à déjouer la grammaire formelle qu’il met en place, à l’image des rencontres, filmées en cadres serrés, au sein d’un espace déjà restreint, qu’il cherchera ensuite à fuir. On pense aux « retrouvailles » entre Rocky et Billie, rapidement suivies d’une séquence à la plage, observation à distance d’une proximité nouvelle entre eux, où la chaleur et les corps dénudés distille une vraie et troublante tension érotique (qu’il cessera de suggérer ultérieurement lors d’un passage explicite). Se dessine ainsi en filigrane l’un des projets sous-jacent du long-métrage, capter les élans libertaire et hédonistes de sa jeunesse, mais pas seulement. Lautner ne tarde pas à proposer un contrepied, lors d’une scène de danse entre les jeunes héros, qu’il regarde du point de vue de l’ancienne génération, représentée par Mara et Warren (Ed Begley, dont il s’agit du dernier rôle). Il s’agit moins d’indécision que du désir palpable de la part du metteur en scène de se poser tel un trait d’union visant à raccorder un monde en évolution et celui qui l’a précédé.

(Capture d’écran DVD La Route de Salina © Studio Canal)

La Route de Salina emprunte une intrigue de film noir, mais surprend par le caractère très intériorisé de son enquête et la nature de son protagoniste. Jonas, à la fois mystérieux et banal, est passif : il subit et profite de la situation. Il constitue davantage une projection des visions, des souvenirs et des fantasmes de son entourage, qu’une entité « complète ». À travers lui on en apprend finalement plus sur l’homme qu’il est un censé incarner, Rocky, qu’on ne verra pourtant que par brefs flash-backs. Cependant, à la réflexion l’opacité du héros, sa nature potentiellement insaisissable, peut aussi dissimuler en creux un portrait du cinéaste. D’une carrière étalée de la fin des années 50 au début 90, avec plus d’une quarantaine de longs-métrages réalisés, Georges Lautner a bâti une filmographie riche et contradictoire, qui tend régulièrement à se détacher des étiquettes qu’on voudrait lui coller. Il n’empêche que cette investigation presque mentale l’intéresse moins, que le simulacre dans lequel elle s’exerce. Un théâtre de personnages désorientés dont les choix dépassent la morale et ses considérations, nourrissent une sorte d’altruisme perturbé. Histoires d’amour folles, d’une mère possessive pour son fils, incestueux d’une sœur pour son frère et enfin d’un étranger attiré par des inconnues (Billie mais aussi Linda dans une moindre mesure), dénuées de jugements, abordées avec empathie. L’insouciance et la vie en vase clos ne durent qu’un temps, fatalisme et tragique rattrapent progressivement un trio porté par une distribution dont le réalisateur tire le meilleur. Il bénéficie également d’une excellente bande-son composée par Clinic et Christophe, devenue plus célèbre que le film. Quentin Tarantino réutilisera d’ailleurs les morceaux Sunny Road to Salina et The Chase dans Kill Bill Volume 2. Plus qu’une curiosité, La Route de Salina, s’impose comme une découverte passionnante, tant pour ses qualités intrinsèques et singulière que l’envie immédiate d’étudier de plus près les travaux de son auteur. Proposé dans une édition, à l’instar des précédent Make My Day !, techniquement irréprochable, le combo Blu-Ray/DVD est accompagné de trois suppléments. La traditionnelle préface de Jean-Baptiste Thoret, un court entretien d’époque avec Georges Lautner, Mimsy Farmer et Rita Hayworth et surtout, l’indispensable La Route de Salina revu par Sylvain Perret. Le bonus d’un cinquantaine de minutes, précis, synthétique et riche en anecdotes, éclaire autant le film en lui-même que son réalisateur, bien moins connu que ses œuvres phares.

(Capture d’écran DVD La Route de Salina © Studio Canal)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).