Le nom de Gerry O’Hara ne dira pas grand-chose à la plupart d’entre vous : il est hélas à prédire que ce cinéaste quasi centenaire (il est né en 1924) ne laissera pas beaucoup d’empreinte à la postérité. C’est le lot de beaucoup de ces artisans amenés pendant toute leur carrière à accepter les commandes de leurs producteurs et surfer sur les modes de l’époque plutôt que de nourrir des projets personnels. O’Hara reste surtout connu pour deux films : son adaptation réussie en 1983 du classique de la littérature anglaise Fanny Hill de John Cleland était souvent très leste, avec quelques belles apparitions comme Oliver Reed et Shelley Winters. Quant à l’improbable et controversé The Bitch, provocateur et diablement disco, il mettait en scène une Joan Collins en tenancière de boite de nuit londonienne devant se confronter à la mafia. Dans ce monument fascinant de kitsch et de vulgarité tiré de l’œuvre de la sœur de Collins, l’actrice se lâche dans un véritable show, loin de ses débuts dans La fille sur une balançoire.

De fait, après avoir travaillé comme assistant réalisateur avec des cinéastes aussi prestigieux que Laurence Olivier, Vincente Minelli, Otto Preminger ou encore Tony Richardson, en tant que réalisateur, Gerry O’Hara touchera à tous les genres, du policier à la comédie sexy en passant par le krimi, avec une certaine prédilection pour le soft-core et l’érotisme, suivant évidemment un cahier des charges bien défini. Ce sera le cas dès son premier long métrage, That Kind of girl, entre frontalité sexuelle et discours moralisateur. Son cinéma demeure régulièrement un excellent témoignage de l’Angleterre du milieu des années 60, en pleine révolution sexuelle et dans tous ses tiraillements entre regard moral et désir d’émoustiller le spectateur. Divertir le public en plein swinging London, tel était son credo. On s’amusera en pensant au dernier film d’Edgar Wright, Last Night In Soho, qui par le prisme du genre égratigne la nostalgie de cette époque si « légère » justement, si agréable à vivre, alors que le sort des femmes n’y était finalement guère enviable. Passant allégrement d’une commande à l’autre, O’Hara passe aussi d’une tranche d’âge à l’autre, comme en témoigne son excellent film pour enfants tourné pour la Children’s Film Foundation, Professor Popper’s Problem. Il serait sans doute fort intéressant de se pencher plus attentivement sur ce cinéma caractéristique d’un fonctionnement de production aliénant et frustrant car laissant peu de place à la liberté créatrice, mais dont on est tenté de chercher la griffe.

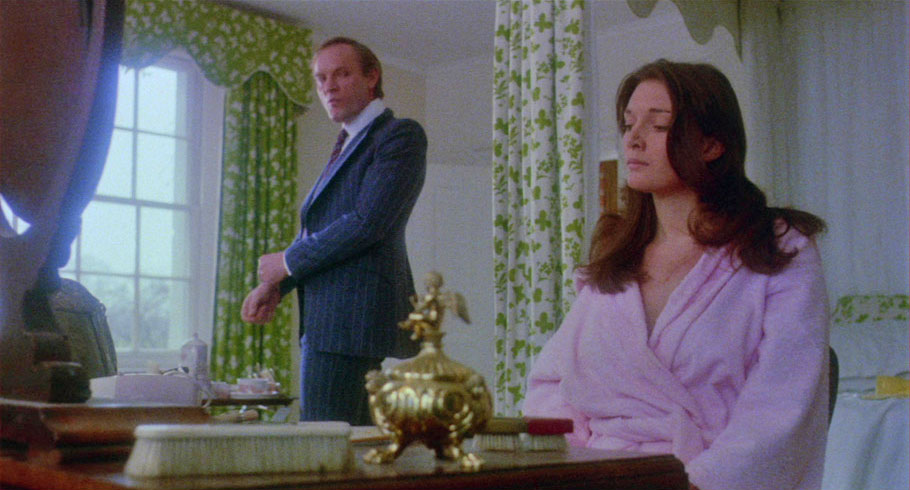

Cette dichotomie passionnante trouve un accomplissement curieux dans The Brute. Diane Shepherd, un mannequin battue régulièrement par son mari, Tim, se retrouve prise en étau entre son espoir de guérir l’époux de son « mal » et son désir croissant de fuir, avant que ne s’amorce la menace, en cas de séparation, de la perte de la garde de son fils. Elle va trouver refuge chez le photographe Mark et sa petite amie Carrie, et va faire la connaissance de Millie, une jeune femme qui vit la même situation qu’elle.

Plus personnel qu’à l’accoutumée, le cinéaste s’inspire d’un témoignage d’une de ses amies de milieu aisé et battue par son mari à chaque fois qu’il perdait au jeu. O’Hara veut attirer l’attention sur ces victimes de leurs époux à une époque où l’on y était encore fort indifférent et où le viol à l’intérieur du mariage était implicitement légal en Angleterre. Inconfortable tant d’un point de vue politique que social cette œuvre l’est donc autant pour les producteurs qui ne savent quoi faire de l’objet, comment le vendre à son public de prédilection dans le cadre du cinéma d’exploitation. D’une part elle sort du cadre du divertissement de policier et d’épouvante – mais sa bande annonce (n’oubliez pas de la regarder dans les suppléments) racole le spectateur en laissant présager d’un thriller terrifiant et complaisant : d’autre part, elle lâche sur l’écran une vérité qui n’est pas bonne à montrer, présentant un homme bien sous tous rapports, un élégant citoyen britannique modèle qui se révèle psychopathe dans sa vie conjugale. Pour se prémunir d’une attaque contre « l’homme » tout court (un peu comme un « Non, tous les hommes ne sont pas comme ça ! »), un prologue fut imposé en Angleterre, pour surligner combien cette attitude n’était pas normale : à la manière des sexologues dans les films d’éducation sexuelle des années 70, un éminent psychiatre prévient que le film que nous allons voir met en scène un malade et que cette pathologie existe. Cette affreuse introduction bienheureusement éjectée de la director’s cut tente par la démonstration d’évacuer d’un revers de coude le malaise du film mais constitue aussi l’aveu de sa clairvoyance, de cette manière de montrer la terreur instaurée dans le cadre de la normalité, au sein d’une cellule familiale apparemment idéale avec la mère, le père et l’enfant, et surtout concernant une classe sociale privilégiée alors qu’il serait plus réconfortant de nourrir le préjugé et le cliché d’une violence et d’une dégénérescence réservées aux classes défavorisées. Non, l’abjection n’est pas intrinsèque au niveau de vie, le protagoniste de The Brute évoluant dans un milieu aisé, privilégié. On suit donc le parcours de Diane, dans toute son évolution, ses hésitations, pensant d’abord possible de ramener son mari à la raison, pris dans un va-et-vient de décisions, revenant chez elle avant de définitivement prendre la décision de fuir. Le film observe alors la manière dont le piège peut se refermer sur les femmes vivant une telle situation, au bord de l’absurdité, lorsqu’on pense que Diane risque de perdre la garde de son enfant pour avoir quitté le domicile conjugal, et que sa profession de modèle suggère à son avocat qu’elle a des mœurs douteuses. Gerry O’Hara offre une œuvre documentée, et instructive quant à la situation de ces héroïnes ; avec rencontre essentielle, celle de Millie, autre femme battue dont le mari ne cherche même pas à cacher ses instincts, mais refuse probablement le divorce « pour terminer ce qu’il a commencé » , c’est-à-dire vraisemblablement pour finir par la tuer. Ce sont probablement les scènes qui ont pour décor ce foyer hébergeant les femmes battues et leurs enfants qui sont les plus ouvertement réalistes.

Chez justement dans cette confrontation entre ses velléités critiques, cette inspiration plus intime et son appartenance à une industrie cinématographique cloisonnée que The Brute est assez génial. O’Hara aurait pu choisir entre un portrait critique de l’Angleterre contemporaine ou un film d’épouvante où le monstre est le maître du foyer, mais il préfère jouer délibérément sur les deux tableaux, tout en prenant garde de ne pas tomber dans l’écueil du film à thèse. Certes, Gerry O’Hara, n’oublie pas d’où il vient et ce qu’on lui demande : un peu de nudité gratuite, un soupçon de complaisance, mais lorsqu’il aborde frontalement la violence domestique il le fait sans voyeurisme ni obscénité. De fait il impose un univers singulier quelque part entre le cinéma vérité anglais de la même période et une épouvante presque gothique, onirique, proposant une œuvre d’une grande étrangeté, à l’esthétique schizophrène, entre film de société à la Ken Loach et cinéma d’exploitation.

Rappelons d’ailleurs que le cinéma de genre britannique de l’époque (qui contrairement à la légende vit dans ses années une des vagues essentielles de son histoire) est lui-même en pleine remise en question et tente de se renouveler, à la fois attiré par le réalisme brut inspiré de faits divers (The Black Panther) que par les vestiges des cauchemars de la Hammer, le meilleur avatar de cette dualité étant sans doute le génial Pete Walker où l’Angleterre contemporaine se pare de la ferveur du fantasme, entre tares constatées et perversités gothiques. Le film d’O’Hara s’inscrirait quelque peu dans cette veine, moins dans une homogénéité de l’inspiration que dans son passage permanent de l’une à l’autre.

The Brute n’est pas une œuvre confortable, plus il avance, plus le climat est pesant. L’on suit captivé les pérégrinations de son héroïne (impressionnante Sarah Douglas) naviguant d’un état à l’autre, désemparé ou combattif, tout en revendiquant son droit à la sexualité et au plaisir. La caractérisation des personnages n’est pas une des moindres qualités de The Brute qui se garde bien d’être manichéen. On serait tenté de trouver la charge un peu lourde contre les détenteurs de la masculinité, êtres néfastes répandant leur toxicité tel un virus, mais réveillons-nous : si le spectacle n’est pas agréable à regarder, si une telle cruauté sadique semble inconcevable, le nombre de faits divers démontre qu’il ne s’agit pas de caricature. Aux côtés de Diane, gravitent d’autres caractères secondaires particulièrement intéressants. Le photographe, qui semble profiter – la question du consentement se pose à plusieurs reprises, mais avec subtilité – de la vulnérabilité de Diane pour coucher avec elle sous le même toit que sa petite amie, ne cesse de provoquer des sentiments contradictoires entre cette attitude de petit mâle en rut, et son indéfectible présence, son énergie à la défendre.

Mais The Brute donne avant tout la parole aux femmes. Qu’elles soient persécutées ou d’emblée insoumises, de l’état de victime à maitresse de son destin, ces héroïnes toujours authentiques échappent aux stéréotypes, interpellent, surprennent. La petite amie Carrie ne semble jamais aveugle des travers de la masculinité, et accepte les frasques de Mark sans jamais en être dupe, mais adoptant un curieux silence, étonnante dénégation face à l’attitude déconcertante de Diana, en particulier lorsqu’elle se donne à Mark alors que sa compagne « dort » au-dessus. On s’interroge lorsqu’elle accepte ses avances, mais finalement au-delà de la séquence apparemment quelque peu racoleuse, The Brute fait bien le portrait d’une femme qui continue à avoir des pulsions, des désirs, et qui ne refuse pas l’acte sexuel.

The Brute est donc plus que jamais d’actualité. Regarder le film de Gerry O’Hara aujourd’hui c’est à la fois constater son courage et son avance sur son temps. L’opinion publique (les critiques en tête) n’était pas prête à voir le danger en face et critiqua la représentation sans fard de la violence conjugale en la taxant de complaisante. 1977 n’était pas encore tout à fait l’année pour libérer la parole, il était donc gênant d’exposer la réalité aux yeux de tous. Il est difficile de prendre véritablement du plaisir au visionnage de The Brute dont la tension épuisante confine à l’étouffement, communiquant avec efficacité la propre peur de l’héroïne. Pourtant, il saisit également par sa picturalité.

La magnifique première séquence est en cela parfaitement symptomatique des partis pris de mise en scène. Dans une chambre enveloppée par la nuit bleutée, Diane est endormie, prête à sombrer dans ses rêves. Mais une silhouette rôde, s’approche d’elle, et la caméra découvre son regard apeuré.

L’homme la bat violemment. Elle s’enfuit dans le jardin et le lendemain matin erre dans sa maison, sa chemise de nuit blanche lui tombant sur ses épaules. Ame errante, érotisée et terrifiée. Cette ouverture plongée dans une direction photo quasi féérique, tenant presque du giallo, invite le spectateur à la beauté formelle du genre, avant que le premier coup porté n’installe un énorme climat de malaise. Nous aurions presque préféré un meurtre à l’arme blanche que cette violence inouïe et banale et Gerry O’Hara nous réveille ainsi de ce rêve, nous faisant passer brutalement du monstre de conte de fées à celui bien réel du mari qui le lendemain se contente de déclarer à sa femme « désolé chérie, je ne me suis pas maitrisé, et j’avais perdu au jeu ». The Brute brille donc par cette esthétique des contraires et sa capacité à passer d’un climat à l’autre.

La photo de Dennis. C. Lewiston joue merveilleusement sur ces deux tableaux, comme une passerelle entre la zone d’ombre du fantastique et les ténèbres de l’humain. Malgré ses quelques maladresses et ses quelques fautes de goût, The Brute demeure une impressionnante descente aux enfers, unique dans son hybridité, sa propension à jouer à la fois sur l’innommable et le beau sans jamais être obscène, proposant à la fois un terrifiant témoignage social et contemporain, et un conte d’épouvante avec sa bête féroce. Et comme dans tout conte de fées qui sauve du réel, sourd l’espoir de voir un jour le loup tomber dans le piège.

Très belle copie présentée par Powerhouse tirée du scan 4K du négatif original très respectueuse des deux ambiances esthétiques antagonistes du film. Sont proposées les deux versions du film, une plus explicite et la version anglaise retitrée The Brute Syndrome. Le commentaire audio de 2022 invite à la fois l’actrice principale Sarah Douglas et l’écrivain et critique Kim Newman. Dans Sticks and Stones (2022, 14 mins), Gerry O’Hara s’exprime également sur le film. C’est un vieux monsieur à la voix parfois hasardeuse qui s’exprime avec humour sur sa carrière (en particulier vis à vis des réceptions critiques) et évoque également combien The Brute était un projet plus personnel, s’inscrivant également dans un mouvement de libération de la femme. L’affreux prologue y est également présenté, pendant lequel un psychiatre « recontextualise » les thèmes du film. Mieux vaut en rire. The Sea Can Kill (1976, 27 mins) est quant à lui un moyen métrage écrit et réalisé par O’Hara, une commande de la Royal Navy portant un sauvetage en mer. This Week in Britain (1978, 5 mins) permet de constater combien The Brute était un film essentiel : Erin Pizzey, la principale instigatrice de l’ouverture du premier refuge pour femmes au monde s’y exprime. Enfin les traditionnelles galeries photos promotionnelles et publicitaires et les bandes annonces cinéma viennent compléter les bonus, ainsi qu’un livret qui comporte une analyse d’Alexandra Heller-Nicholas and Josh Nelson, un regard sur la réception très controversée du public de l’époque, un interview avec Roberta Gibbs qui régla les « combats » du film, un texte d’Anthony Nield sur The Sea Can Kill, and film credits, ainsi qu’une synthèse de la réception critique de l’époque. Encore un très beau choix éditorial de la part de Powerhouse avec ce film qui ne ressemble à aucun autre, entre témoignage terrifiant et conte cruel.

Edité par Powerhouse films

Le films possède des sous-titres en anglais uniquement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).