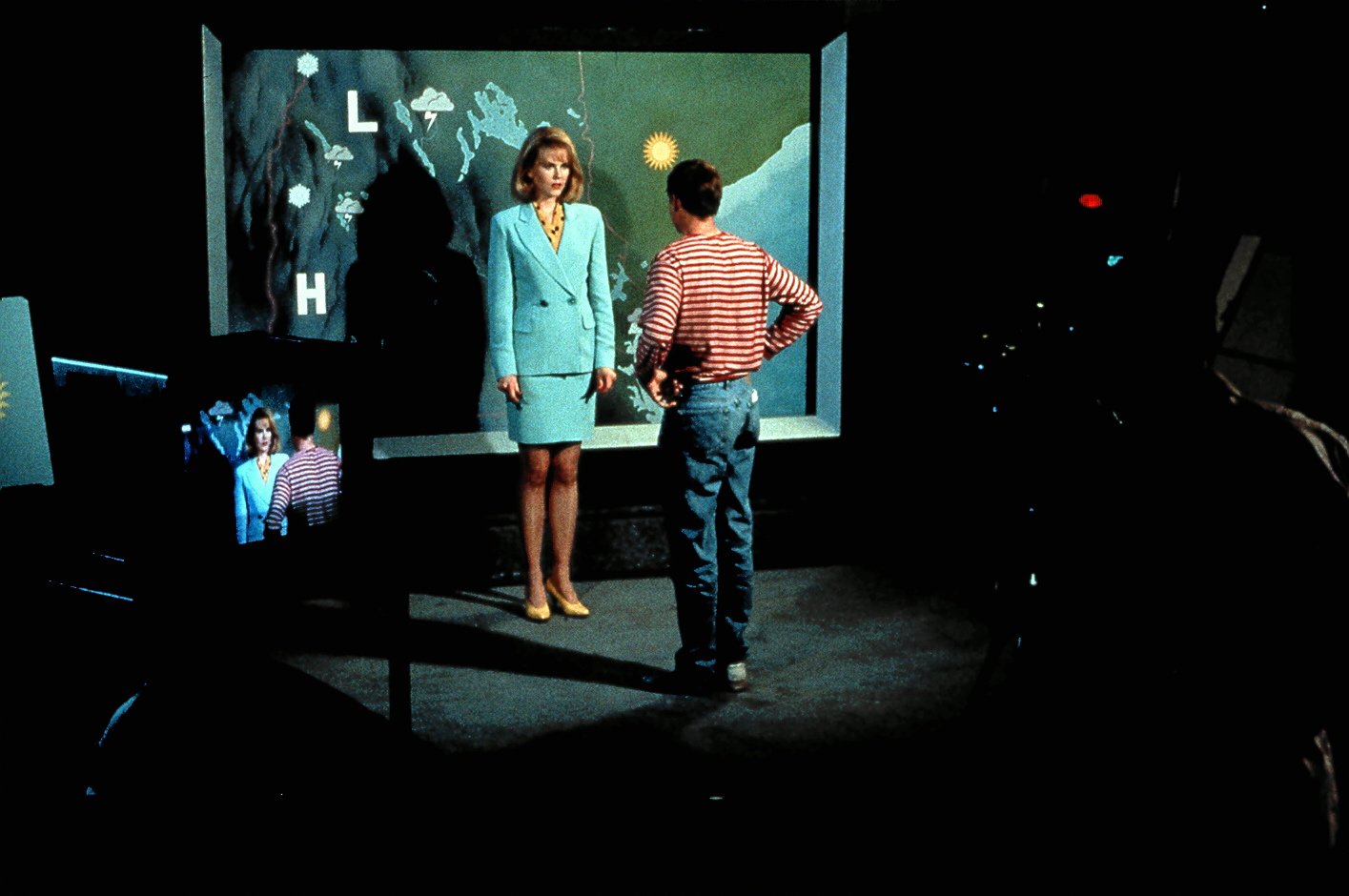

Entre la fin des années 80 et le début des 90, plusieurs réalisateurs incarnent une nouvelle tendance dans le circuit du cinéma indépendant américain. On les rassemble parfois sous l‘appellation New Queer Cinema au motif qu’ils mettent au cœur de leurs réalisations, une contre-culture, encore invisibilisée. Gregg Araki, Todd Haynes et Gus Van Sant constituent les noms les plus emblématiques, aux côtés de figures plus confidentielles telles que Tom Kalin (Swoon). Van Sant est celui qui accède le plus rapidement à la notoriété, à la faveur du succès de son deuxième long-métrage, Drugstore Cowboy en 1989, qui lui permet de réaliser dans la foulée l’éblouissant My Own Private Idaho avec River Phoenix et Keanu Reeves. L’échec commercial de son projet suivant, Even Cowgirls Get The Blues et les difficultés à lancer sa biographie consacrée à Harvey Milk (qu’il réalisera finalement quinze ans plus tard avec Sean Penn) en raison de différents avec le scénariste, qui n’est autre qu’Olivier Stone, le poussent à un changement de cap. Ainsi, il accepte la commande d’un gros studio (Columbia Pictures), Prête à tout, script adapté d’un roman éponyme de Joyce Maynard, lui-même inspiré d’un fait divers survenu en 1990. L’affaire concerne le meurtre de Gregg Smart, orchestré par son épouse Pamela, ayant occasionné un procès très médiatisé. L’autrice s’est librement inspiré de l’affaire, les noms ont (entre autres) été modifiés et c’est un certain Buck Henry qui se charge de transposer le récit sur grand-écran. Nom méconnu mais auteur assurément important, on lui doit notamment les scénarios du Lauréat ou Catch 22 de Mike Nichols, il a également officié entre 1976 et 1980 au Saturday Night Live, co-crée avec Mel Brooks, la série Max la Menace et co-réalisé Le Ciel peut attendre en compagnie de Warren Beatty. Le cinéaste bénéficie alors du budget le plus important de sa carrière et d’un casting alléchant qui, à l’époque, était loin de relever de l’évidence. S’il retrouvait Matt Dillon après Drugstore Cowboy, il mettait le pied à l’étrier à deux jeunes acteurs, Joaquin Phoenix et Casey Affleck. Surtout, il confiait à Nicole Kidman (alors âgée de vingt-six ans), sa première composition d’envergure, tandis que la production avait d’abord pensé à Meg Ryan afin de camper Suzanne. L’actrice australienne, encore trop identifiée comme la célèbre épouse de Tom Cruise avec qui elle avait déjà partagé l’affiche par deux fois (Jours de Tonnerre et Horizons Lointains), est en quête d’un grand rôle et parvient à convaincre le metteur de lui faire confiance. Suzanne Stone (Nicole Kidman) rêve de devenir une star du petit écran. Déçue par son mariage avec Larry (Matt Dillon), elle parvient grâce à sa ténacité à se faire embaucher par une station de télévision locale. A l’occasion d’un reportage, elle noue des liens étroits avec un trio d’adolescents – Jimmy (Joaquin Phoenix), Russel (Casey Affleck) & Lydia (Alison Folland) – et décide de les manipuler pour éliminer son mari devenu gênant.

Copyright Elephant Classic Films 2020

Film charnière, Prête à tout, outre son changement d’échelle, marque l’incursion de Gus Van Sant dans un registre totalement nouveau pour lui, la comédie, à travers cette satire noire et féroce. En suivant une héroïne amorale, obsédée et vampirisée par ses rêves de réussite, de popularité, le réalisateur tire de son matériau, une jouissive critique de l’american way of life, maniant habilement l’ironie, mais pas seulement. « Impossible de voir l’image entière tant qu’on a pas pris de recul » nous dit Suzanne tel un avertissement, lors de sa première apparition à l’issue d’un générique constitué de unes et coupures de journaux. Ce préambule annonce partiellement l’issue d’un fait-divers qui intéresse moins le cinéaste, que son cheminement, ses motivations et les questions politiques qu’il pose. Loin d’un quelconque dogmatisme, Van Sant rompt avec le caractère underground et expérimental de ses premiers long-métrages pour se fondre dans le milieu qu’il dépeint. Il n’hésite pas à emprunter des codes télévisuels (reportages, interviews face caméra, multiplicité des points de vue, des temporalités) préfigurant à sa manière les procédés vulgarisés par la télé-réalité, mais qui lui permettent surtout d’épouser autant que possible la perception du monde viciée et biaisée de sa protagoniste (jusqu’à ce plan explicite en vue subjective, marqué par un rétrécissement du cadre). Il adopte frontalement son univers en guise de langage cinématographique, tout en cherchant systématiquement des contrastes et contrepoints au sein d’une même image, d’une même séquence. Ce qui pourrait faciliter une proximité entre les héros et le spectateur (l’absence de quatrième mur par exemple), provoque presque l’effet l’inverse : la gêne et la distanciation. On nous place aux premières loges d’un spectacle aussi jubilatoire qu’inquiétant, tout en nous imposant une concentration accrue pour pouvoir régulièrement démêler le vrai du faux. Son observation scrupuleuse d’un personnage en représentation permanente de son quotidien, se distingue par la relative sobriété de son approche, pleinement consciente de la dimension déjà « excessive » de Suzanne (à commencer par le choix de ses tenues vestimentaires très tape-à-l’œil). Disons le sans plus attendre, le plus spectaculaire effet de mise en scène se nomme tout simplement Nicole Kidman. La comédienne s’en donne à cœur joie dans une composition délectable, maniant le mauvais goût et la méchanceté, avec une réjouissante innocence. « Aux USA, vous n’êtes rien si vous ne passez pas à la télé » : Un slogan (parfaitement vain) que l’actrice incarne incroyablement à chacun de ses faits et gestes. Superficielle, opportuniste, écervelée, ressassant préjugés en tous genres, cette figure détestable, devient par le talent de son interprète, une femme sinistre et désespérée presque attachante dans son pathétisme. Son individualisme forcené et vampirique, se nourrit d’une nécessaire générosité de jeu offrant à ses partenaires l’occasion de se distinguer et se mettre au diapason d’une partition collective. Si Matt Dillon est excellent dans un rôle aux antipodes de celui qu’il tenait quelques années auparavant dans Drugstore Cowboy, les quasi débutants Joaquin Phoenix et Casey Affleck crèvent littéralement l’écran.

Copyright Elephant Classic Films 2020

Ils incarnent, aux côté de Lydia, deux garçons paumés, issus de milieux défavorisés, manipulés et fascinés par Suzanne (Jimmy en tombera éperdument amoureux) au point de commettre un crime dont ils ignorent la gravité. Empathique, Gus Van Sant filme une jeunesse abandonnée à son triste sort et sans perspectives, rappelant au souvenir des héros de ses premiers essais. Ils constituent également une forme de prémisse aux adolescents qu’il sublimera ultérieurement lors d’Elephant et Paranoid Park. Comme un deuxième film à l’intérieur du premier, la comédie noire se pare d’accents de conte cruel (dimension accentuée par les compositions de Danny Elfman) flirtant avec le drame social. À travers la quête d’ascension sociale de son personnage principal, le réalisateur évoque en creux le déclassement d’une Amérique voisine, tapie dans l’ombre et résolue à l’indifférence. Au cours d’une seconde moitié, où disparaît peu à peu Larry, au profit du jeune trio sous le joug de l’héroïne, le cinéaste leur laisse la parole, en proposant aléatoirement leurs points de vue. Irrésistiblement attiré par ce à quoi ils pensent ne pouvoir prétendre, n’avoir jamais accès, se révèle un sentiment de misère affective d’autant plus douloureux, qu’ils ne parviennent à en prendre conscience d’une quelconque façon. Lors d’une séquence de sexe retranscrite exclusivement par le son, la caméra préfère observer (en gros plan) le visage de Lydia, autant décontenancée par la découverte de la relation adultère entre son camarade et celle qu’elle perçoit comme un mentor, que par l’acte sexuel en lui-même. Plus tard, c’est le regard énamouré de Jimmy contemplant son amante en train de danser sous la pluie sur fond de Sweet Home Alabama, qui est scruté. Rupture heureuse et presque irréelle, intervenant juste après un échange où la bonté du jeune homme est éprouvée par le numéro mélodramatique de Suzanne, disséminant les graines de son « projet » d’assassinat. Cette courte scène donne également à voir le face-à-face entre deux tempéraments de jeu, à la fois parfaitement opposés et pourtant ici en parfaite osmose : la sincérité à vif et premier degré de Joaquin Phoenix et la composition bigger than life (par ailleurs d’une justesse difficilement contestable) de Nicole Kidman. Drôle, fascinant, triste, émouvant, irritant et effrayant, Prête à tout, se range parmi les grandes réussites parfois oubliées de son auteur. Il inaugure un deuxième cycle dans sa carrière qui fera de lui un formidable artisan grand public, avant de prendre un nouveau virage plus radical et plus expérimental au cours des années 2000, engendrant plusieurs long-métrages majeurs. On pense à Elephant qui lui vaudra une Palme d’Or mais aussi au stratosphérique Gerry pour lequel il retrouvera Casey Affleck. Nicole Kidman, récompensée d’un Golden Globe de la meilleur actrice dans une comédie confirmera très rapidement, d’abord chez Jane Campion (Portrait de femme) puis (excusez du peu) Stanley Kubrick pour son ultime réalisation, Eyes Wide Shut. En 2014, Rosamund Pike confiera s’être inspiré de son interprétation et de son personnage pour Gone Girl de David Fincher, tandis qu’en 2018 le sympathique Moi, Tonya de Craig Gillespie, empruntera beaucoup dans sa construction et sa forme au métrage de Van Sant. Édité pour la première fois en haute-définition dans l’hexagone par Elephant Films, To Die For est désormais disponible en combo Blu-Ray/DVD. Outre une copie de très bonne facture, quelques suppléments sont présents sur le disque dont un document riche en informations sobrement intitulé Le Film par David Mikanowski. Anecdote futile mais amusante lorsque l’on apprend que Casey Affleck remis le script de Will Hunting (co-écrit par son frère Ben) au metteur en scène en fin de tournage, sûrement loin de s’imaginer qu’il deviendrait l’un des plus gros succès du réalisateur. On retrouve également un court making-of d’époque et la bande-annonce originale.

Copyright Elephant Classic Films 2020

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).