On n’arrête plus l’éditeur Powerhouse dans son exhumation de productions Hammer moins connues que les prestigieux Dracula et Frankenstein, et c’est tant mieux ! Ce cinquième coffret, baptisé « Death and Deceit », recèle quatre films d’aventures : trois excellents films flamboyants du trop sous-estimé John Gilling, dans lesquels on assistera aux affrontements entre huguenots et pirates (The Pirates of Blood River), royalistes et cromwelliens (The Scarlet Blade), colons britanniques et rebelles indiens (The Brigand of Kandahar). Trois opus historico-dramatiques de très belle facture, aux personnages complexes, retravaillant de manière assez inédite la figure du héros. Puis dans un tout autre registre, on laissera Michael Carreras nous emmener en Chine avec Visa to Canton, simili film d’espionnage sautillant et divertissant. Bandeau, cape, turban ou revolver : choisissez votre accessoire !

The pirates Of Blood River (John Gilling, 1962)

Voilà un drôle de film avec des pirates, faute d’être un film de pirates. Aucun acte de flibusterie ne vient troubler les flots, et pour cause, de flots, il n’y en a pas. Aucun bateau ne naviguera à travers les mers non plus, ni ne partira à l’abordage d’un galion. Ces pirates descendus de leur navire à quai vont à pied. L’intrigue se déroule sur une île à la fois repaire terrestre des pirates et terre d’élection des protestants huguenots persécutés et ayant dû trouver refuge. Les deux clans ont toujours partagé la même terre sans le savoir, mais l’heure est venue de la confrontation, le moment décisif où ils prennent connaissance de l’existence de l’un et de l’autre. Connu surtout pour L’impasse aux violences, La Femme reptile et L’invasion des morts-vivants, John Gilling est souvent injustement considéré comme un solide artisan, alors qu’il fait régulièrement preuve d’un regard critique étonnant – plus encore dans ce type de production – souvent très acide. Dès la séquence d’ouverture sa patte est perceptible ; d’abord victimes de l’intolérance religieuse, les protestants et l’oppresseur catholique sont renvoyés dos à dos dans leur intolérance, les colons étant dénoncés à leur tour comme de dangereux fanatiques, persécutant le moindre individu faisant preuve de libre arbitre, enfreignant une règle, blasphémant leur foi, l’envoyant au bagne lorsqu’ils ne le font pas exécuter. C’est ce qui arrive à Jonathon Standing (Kerwin Mathews), amoureux d’une femme mariée qui meurt mangée par les piranhas (!) après avoir été poursuivie par les colons. Non seulement son père le reniera, mais il prononcera lui-même la sentence. S’enfuyant du bagne, il sera capturé par les pirates. Leur chef, le Capitaine LaRoche est persuadé que les huguenots dissimulent un trésor dont il pourrait s’emparer, McGuffin tardif du scénario.

Voilà un drôle de film avec des pirates, faute d’être un film de pirates. Aucun acte de flibusterie ne vient troubler les flots, et pour cause, de flots, il n’y en a pas. Aucun bateau ne naviguera à travers les mers non plus, ni ne partira à l’abordage d’un galion. Ces pirates descendus de leur navire à quai vont à pied. L’intrigue se déroule sur une île à la fois repaire terrestre des pirates et terre d’élection des protestants huguenots persécutés et ayant dû trouver refuge. Les deux clans ont toujours partagé la même terre sans le savoir, mais l’heure est venue de la confrontation, le moment décisif où ils prennent connaissance de l’existence de l’un et de l’autre. Connu surtout pour L’impasse aux violences, La Femme reptile et L’invasion des morts-vivants, John Gilling est souvent injustement considéré comme un solide artisan, alors qu’il fait régulièrement preuve d’un regard critique étonnant – plus encore dans ce type de production – souvent très acide. Dès la séquence d’ouverture sa patte est perceptible ; d’abord victimes de l’intolérance religieuse, les protestants et l’oppresseur catholique sont renvoyés dos à dos dans leur intolérance, les colons étant dénoncés à leur tour comme de dangereux fanatiques, persécutant le moindre individu faisant preuve de libre arbitre, enfreignant une règle, blasphémant leur foi, l’envoyant au bagne lorsqu’ils ne le font pas exécuter. C’est ce qui arrive à Jonathon Standing (Kerwin Mathews), amoureux d’une femme mariée qui meurt mangée par les piranhas (!) après avoir été poursuivie par les colons. Non seulement son père le reniera, mais il prononcera lui-même la sentence. S’enfuyant du bagne, il sera capturé par les pirates. Leur chef, le Capitaine LaRoche est persuadé que les huguenots dissimulent un trésor dont il pourrait s’emparer, McGuffin tardif du scénario.

Quelle étrange œuvre que ces Pirates of Blood River, par son absence d’héroïsme, cette démythification constante du genre, son amertume aussi. Le rapport père/fils fissuré constitue un ressort psychologique essentiel de The Pirates Of Blood River, porté par le questionnement sur la foi et l’héritage des aïeux. Le fils espère toujours un geste rédempteur de ce père imbuvable, cherchant en lui désespérément les traces du grand-père exemplaire, modèle de tolérance et de générosité, fondateur de la colonie. Pourtant, lui et ses condisciples ont bafoué les principes originels du créateur de cette communauté, réduit désormais à une idole figée, une statue à protéger coûte que coûte – dont on comprend rapidement qu’elle est le trésor – un peu à la manière des faux dieux et de la croix en or de Fog cachant les secrets les plus coupables. A côté de cette rigidité évidente, de ce tableau rude d’une collectivité, l’irruption des pirates apparaît comme presque émoussée, comme dénuée de véritable enjeu, comme si l’essentiel avait déjà été établi avant. La confrontation entre les deux clans est certes moteur de l’intrigue, mais finalement pas tant marquée par des figures nettes de bien et de mal.

En cela, The Pirates Of Blood River possède un formidable personnage de méchant complexe, frappant de manière inédite par son amertume, son absence d’entrain au combat, son charisme évanoui, d’un détachement amer de sa propre vie, qui s’accroît au fur et à mesure. La mort n’est qu’une formalité. Christopher Lee apparaît comme éteint et désabusé, pathétique chef progressivement lâché par ses propres troupes, probablement l’un des capitaines pirates les plus mélancoliques du cinéma. Le film surprend par sa dimension peu séductrice, sa manière d’employer les archétypes pour les tordre, les délester de leur spectaculaire. Ce qui ne l’empêche nullement d’être un divertissement haut en couleurs, plein de péripéties où Gilling fait toujours preuve d’un vrai sens de la mise en scène.

Des pirates de rivière, c’est tout de même inattendu ! On remarquera certains élans sadiques bienvenus, dus sans doute à la présence de ce cher Jimmy Sangster à l’écriture. De plus, le film bénéficie d’une photo particulièrement belle d’Arthur Grant – on lui doit notamment la direction photo magnifique des Damnés (Losey) de La Femme Reptile (Gilling) et de Quatermass and The Pit (Ward Baker) – notamment dans une impressionnante vivacité des verts, faisant exploser les teintes forestières et marécageuses. (O.R.)

The Scarlet Blade (John Gilling, 1963)

Dans The Scarlet Blade John Gilling prend comme toile de fond historique l’Angleterre de Cromwell, théâtre d’une intrigue romanesque à souhait. Au milieu du 17ème siècle, la guerre civile anglaise fait rage, sous la houlette de Cromwell, chef militaire cherchant à renverser le Roi Charles Ier et à étendre son pouvoir en véritable despote. Traquant ainsi la résistance royaliste, l’effrayant colonel Judd (Lionel Jeffries, pourtant d’habitude spécialisé dans des rôles de sympathiques débonnaires), dévoué corps et âme à Cromwell, établit ses quartiers dans un manoir après en avoir fait exécuter le patriarche. Mais les deux fils de celui-ci, tout en passant pour morts, organisent la résistance non loin de là, dans un endroit secret. Sous le nom de Scarlet Blade, Edouard défend les valeurs des siens contre les adeptes de Cromwell tel un Robin des Bois insaisissable.

Dans The Scarlet Blade John Gilling prend comme toile de fond historique l’Angleterre de Cromwell, théâtre d’une intrigue romanesque à souhait. Au milieu du 17ème siècle, la guerre civile anglaise fait rage, sous la houlette de Cromwell, chef militaire cherchant à renverser le Roi Charles Ier et à étendre son pouvoir en véritable despote. Traquant ainsi la résistance royaliste, l’effrayant colonel Judd (Lionel Jeffries, pourtant d’habitude spécialisé dans des rôles de sympathiques débonnaires), dévoué corps et âme à Cromwell, établit ses quartiers dans un manoir après en avoir fait exécuter le patriarche. Mais les deux fils de celui-ci, tout en passant pour morts, organisent la résistance non loin de là, dans un endroit secret. Sous le nom de Scarlet Blade, Edouard défend les valeurs des siens contre les adeptes de Cromwell tel un Robin des Bois insaisissable.

Deux protagonistes essentiels évoluent quant à eux dans le manoir. La fille de Judd, Claire (June Thorburn, dans l’un de ses derniers rôles avant sa disparition dans un crash aérien), est en réalité infiltrée dans le camp de son père, puisque ses convictions profondes la poussent à aider des royalistes à s’enfuir. Si son double jeu ne porte pas à confusion, il n’en est pas de même en revanche pour l’attitude du capitaine Tom Sylvester, incarné par un Oliver Reed plus ambivalent que jamais. Tandis que sa fonction fait de lui un cromwellien, il rallie pourtant la cause de la jeune femme en espérant ainsi gagner son cœur. Dans cette position paradoxale il demeurera mystérieux jusqu’au bout, déchiré entre le pacte d’entraide qu’il a conclu avec Claire et émanant de ses aspirations amoureuses, et la désillusion que cette dernière lui fait subir en cachant de moins en moins son attirance pour Edouard, le beau rebelle tout acquis à la cause royaliste, par conviction, et non calcul comme Sylvester.

Outre la dimension historique, l’essentiel du suspense de l’intrigue tient dans le possible revirement de Sylvester face à la vexation imposée, et dans le danger de plus en plus important que court Claire de ce fait. Le duo est passionnant et installe une certaine perversité dans les ressorts de manipulation qu’il met en jeu : elle déterminée, non dénuée d’une part d’ambivalence dans sa manière d’utiliser les sentiments de Sylvester pour le bien de sa cause, la fin politique justifiant les moyens amoureux, et lui complexe dans sa position, générant toujours un doute quant à ses réactions et pensées. Comme du lait sur le feu, il pourrait vriller à tout moment. Assez pathétique finalement, dans ses espoirs déçus, il est ce genre de méchant tragique et mélancolique capable de déclencher une certaine empathie, un regard plein de crainte et de compassion mêlées. On croit tout connaître d’Oliver Reed, mais en méchant à l’amour brisé, il réussit à nouveau à nous surprendre, infusant le doute dans l’archétype attendu.

The Scarlet Blade puise son intérêt dans sa dimension « film d’aventures » ou « de cape et d’épées » trépidant, truffé d’embuscades, d’exécutions à déjouer et de pièges. L’alliance de l’historique et du romanesque crée un ensemble des plus intéressants, avec ce qu’il faut de subtilité et de complexité pour se démarquer et de rebondissements pour nous tenir en haleine au sein d’un récit dense, rehaussé par l’exploitation pleine de suspense d’un passage secret favorisant les ellipses bondissantes. Et si la photographie n’est pas très flamboyante, ouvertement décolorée (et signée Jack Asher), dans des partis pris aux confins du grisâtre, le panache est en revanche dans les actions, toutes revêtues d’honneur, de sens du sacrifice et de passion. Le film achève de nous surprendre lors de ses toutes dernières minutes, car si les codes du film d’aventures sont bien là tout du long et que le héros s’avère victorieux, la cause défendue, elle, est perdue, ce qui ne manque pas de charrier son lot d’amertume. La fin d’un combat signe le début d’une nouvelle vie, laissant nos héros démunis, mais réunis. (A.J.)

The Brigand of Kandahar (John Gilling, 1965)

On entre dans The Brigand of Kandahar avec l’intuition d’un film d’aventures exotiques à la gloire de l’empire britannique, avec ses figures héroïques de vaillants militaires au service de la nation. Mais avec John Gilling, plus de 25 ans après l’adaptation de Korda des Quatre plumes blanches, l’heure n’est plus à se prosterner devant l’Histoire officielle, mais à transgresser son autel.

On entre dans The Brigand of Kandahar avec l’intuition d’un film d’aventures exotiques à la gloire de l’empire britannique, avec ses figures héroïques de vaillants militaires au service de la nation. Mais avec John Gilling, plus de 25 ans après l’adaptation de Korda des Quatre plumes blanches, l’heure n’est plus à se prosterner devant l’Histoire officielle, mais à transgresser son autel.

Le décor : les Indes, 1850. En pleine colonisation britannique le fort de Kandahar est attaqué en permanence par des rebelles dirigés par Ali Khan (Oliver Reed) qui pillent et massacrent tous ceux qui de près ou de loin sont sont alliés des Anglais. Le lieutenant Case, sang-mêlé, reconnu pour son héroïsme, est méprisé par les autres militaires, jaloux de son courage légendaire et de son succès amoureux… il est l’amant d’Elsa, la femme d’un officier. Quand son mari est capturé et que Case revient comme unique survivant, il est accusé de lâcheté, de trahison et jeté en prison par le Colonel Dreve.

Le futur brigand du titre est un être déçu, un héros ulcéré par l’injustice d’avoir voué sa vie à combattre l’ennemi, au service des britanniques, avant de s’apercevoir qu’il n’aura jamais sa place au sein de l’armée qui l’emploie, qu’il ne sera jamais considéré comme un anglais, regardé avec racisme, morgue et mépris.

Sous le divertissement, The Brigand of Kandahar dresse une figure forte d’un homme tiraillé par sa double origine, entre son sens du devoir et ses racines, et qui finit par se retourner du côté des insoumis, des hors-la-loi. Le film de John Gilling, malgré son grand sens de la péripétie et ses délicieux archétypes, est loin d’être lisse et fournit un très beau portrait, l’histoire d’une conscience naissante, vers la rébellion. Les élans patriotiques prennent toujours le dessus sur l’humanisme y compris pour la maîtresse anglaise qui ne met pas longtemps à se ranger du côté des conquérants, et à changer d’avis sur son bel amant lorsqu’elle apprend qu’il a sauvé sa peau plutôt que de mourir en brave auprès de son mari. Pire, elle le considère d’emblée comme coupable.

L’écriture de John Gilling déteint une fois de plus avec l’idée de cahiers des charges et de figures imposées : totalement désabusé, il s’intéresse à une figure héroïque particulière, celle qui s’oppose au pouvoir dominant, du côté des insoumis. Aussi The Brigand of Kandahar s’affirme sans doute possible comme une œuvre anti-coloniale.

Plutôt que d’appliquer les stéréotypes manichéens, The Brigand of Kandahar privilégie une certaine complexité psychologique, notamment à travers le personnage d’Ali Khan, incarné par Oliver Reed, toujours incroyable pour donner de l’ambiguïté à ses personnages. Il lui suffit d’un peu de cirage pour être crédible (après avoir provoqué un certain éclat de rire, tout de même, sitôt qu’on l’a reconnu). Si les indiens restent des acteurs britanniques grimés, l’ensemble frappe par son souci d’authenticité, de rendre hommage à une lutte et à un peuple contrairement à d’autres productions Hammer comme La révolte des Tongs, où malgré des échappées, la couleur locale et l’exotisme ne parvenait pas toujours à éclipser un spectacle proche du Lotus bleu. La mise en scène de Gilling est alerte, dominée par un sens du rythme, de la péripétie, du divertissement et de l’espace-cinémascope, qui fait passer l’air de rien la subversion du message. Car in-fine The Brigand of Kandahar installe une noirceur étonnante, pleine d’ironie, qui trouve son acmé dans sa résolution. The Brigand of Kandahar opère une belle déconstruction du mythe héroïque du militaire de l’empire, comme une pure imposture. Le Colonel Dreve aurait pu être le parfait héros d’une production Korda, mais ici, c’est une figure de tyrannie et de mensonge qui tire la couverture à lui en dissimulant la vérité, les rouages de la victoire. Ce simulacre anticipe sur la lecture de Clint Eastwood des mythes de l’Ouest dans Impitoyable, lorsqu’il détruit les légendes et montre leur vrai visage. Il ne faut jamais croire ce qui est écrit dans les livres d’Histoire. La vérité restera dans l’ombre. L’hagiographie et le panégyrique des puissants perdure et éduque éternellement l’opinion publique. Avec cette fin absurde, John Gilling donne à son film une tonalité politique pour le moins inattendue. (O.R.)

Visa to Canton (Michael Carreras, 1961)

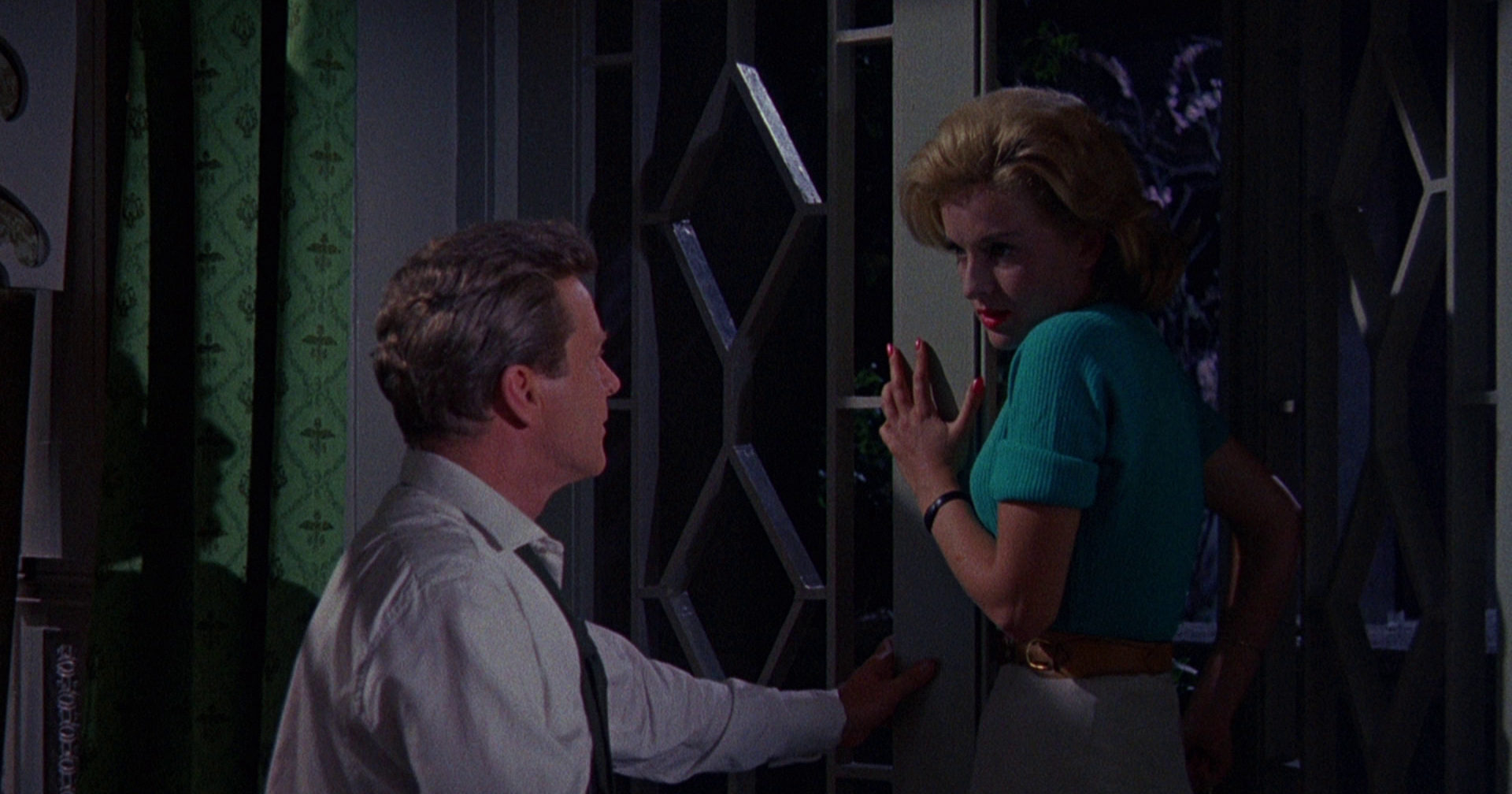

Cohabitant au sein du coffret Powerhouse avec trois films historico-dramatiques de John Gilling, le Visa to Canton de Michael Carreras ferait presque office de récréation. Ce faux film d’espionnage est en effet beaucoup plus léger que les autres, maniant humour, glamour et rebondissements dignes d’un croisement entre le film noir et la comédie d’espionnage.

Cohabitant au sein du coffret Powerhouse avec trois films historico-dramatiques de John Gilling, le Visa to Canton de Michael Carreras ferait presque office de récréation. Ce faux film d’espionnage est en effet beaucoup plus léger que les autres, maniant humour, glamour et rebondissements dignes d’un croisement entre le film noir et la comédie d’espionnage.

Parler d’espionnage n’est d’ailleurs qu’à demi pertinent, car le moteur du héros est avant tout d’innocenter son frère, lié à une louche affaire ayant eu lieu en Chine communiste, raison pour laquelle il se lance dans sa propre enquête. Ou comment Don Benton (Richard Basehart), un directeur d’agence de voyages émigré à Hong-Kong devient le centre d’un récit d’aventures exotiques dont la Hammer a fait l’une de ses marques de fabrique. Pour autant, le héros se démarque du quidam embringué dans des péripéties extraordinaires en cela qu’il a d’emblée l’esprit d’aventure, le bagout et les ressources d’un véritable agent. On tente même de le recruter dans les règles, c’est dire ! Benton décline, sa motivation résidant dans son attachement à sa famille de cœur, des hong-kongais avec qui il se lia d’amitié durant la guerre, et qu’il ne quitta plus, étant devenu un membre de la famille à part entière. Il n’est plus tant un étranger à Hong-Kong qu’un Hong-kongais d’adoption, immergé dans la culture, les us et souvenirs de ce peuple.

C’est de sa personnalité essentiellement que le film tire son énergie. Avant qu’une photographie plus chatoyante ne pare la ville chinoise, notamment lors des festivités du « Massacre des moineaux » – une campagne barbare (ayant réellement été instaurée par Mao Zedong) visant à débarrasser la ville d’oiseaux trop nombreux et dévorant de trop grosses quantités de graines de céréales, et donnant lieu à une ambiance de liesse un peu inquiétante – Visa to Canton souffre en effet au démarrage d’un visuel assez anonyme, un peu « carte postale », qui rejoint la réalisation plutôt banale de Michael Carreras, déjà auteur du peu convaincant Les Maléfices de la Momie. À la fois cela correspond à la légèreté du film, et en même temps, après un début un peu laborieux, le film commence à trouver son rythme et le jeu de piste s’avérera même ensuite plutôt trépidant. C’est exactement la dynamique qu’adopte notre héros, l’agent de voyages bien installé se muant en agent secret se frottant au danger, se prenant au jeu au fur et à mesure qu’il récolte quelque succès, sautant finalement à pieds joints dans le mystère qui en s’offrant à lui étanche sa soif d’aventure, histoire de faire décoller une vie un peu morne bien qu’agréable, insuffisamment épicée à son goût. Et, tout en le trouvant sympathique, on peut dire que Don Benton se la joue ! Comme un anonyme se prenant pour le héros d’un film, Benton, en imper et chapeau tout droit sorti d’un film noir des années 40, raconte solennellement son histoire en voix off. Il est celui qui roule sa bosse, qui esquive les pièges, qui a du nez, du sang froid, et dont le charme évidemment opère auprès de ces dames.

Pendant ce temps, le spectateur prend plaisir à saisir au vol indices égrenés et énigmes à résoudre. C’est cet aspect qui fait le charme du film, plus que sa dimension d’espionnage, à vrai dire réduite au minimum, autour d’une formule scientifique recherchée par plusieurs personnages mais finalement secondaire au regard du but premier de Benton qui est la réhabilitation de son frère, ainsi que du plaisir manifeste qu’il prend à mener son enquête, régulièrement accompagné qu’il est par une musique jazzy plutôt sautillante qui n’aurait pas déplu à Jess Franco.

Autant d’éléments qui font de Visa to Canton un film agréable parce que sans prétention, plutôt élégant, la touche d’humour et son personnage attachant bien qu’un peu hâbleur en faisant un divertissement agréable, qui fait un peu pâle figure devant les Gilling, mais se laisse pourtant voir sans bouder son plaisir. (A.J.)

Technique et suppléments

Les films sont chacun présentés dans leur double générique anglais et anglais en version restaurée dans une très belle remastérisation HD. Il comprennent notamment des commentaires audio récents d’historiens du cinéma (Kevin Lyons, Vic Pratt) mais également celui de Jimmy Sangster et du directeur artistique Jimmy Don Mingaye pour The pirates of blood River. L’éditeur poursuit sa collection de portraits Hammer’s Women avec cette fois ceux de Lisa Gastoni (Visa to Canton), Marla Landi (The pirates of blood River.), June Thorburn (Scarlet Blade) et Yvonne Romain (Brigand of Kandahar). Outre les analyses des films et le contexte de leur création sont évoqués l’œuvre et la carrière de John Gilling enfin considéré comme un véritable auteur (Almost an Auteur, 2020, 28’, Adventures in Filmmaking, 2020, 20’) ou encore celles de Jimmy Sangster (Did I Write That?, 2020, 43’). David Huckvale quant à lui, auteur de Hammer Film Scores and the Musical Avant-Garde, revient sur la musique des quatre films. Des documents d’archives, témoignages des membres des équipes techniques, bandes annonces d’époque et galeries photos viennent s’ajouter. Enfin les indispensables livrets de 36 pages complètent le voyage, avec des textes « autour » des films, des extraits de la réception critique de l’époque. On appréciera tout particulièrement l’essai de Neil Sinyard et Jeff Billington (sur le blu-ray de Scarlet Blade) sur la carrière période années 60 du génial Oliver Reed.

Coffret édité par Powerhouse films

Les films possèdent des sous-titres en anglais uniquement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).