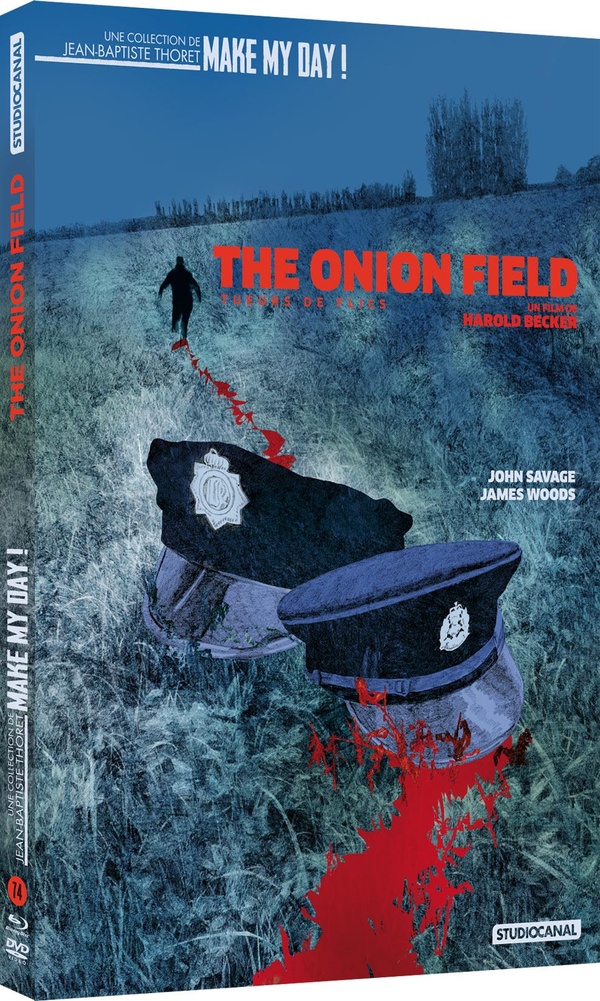

Près de trois ans, jour pour jour, après la sortie en digipack du très bon The Black Marble (1980), Studio Canal – toujours par « l’entremise » de Jean-Baptiste et de sa collection Make My Day – remet le couvert et propose cette fois aux cinéphiles une belle édition de The Onion Field (1979), autre long-métrage de Harold Becker, également scénarisé par l’auteur Joseph Wambaugh. Sorti quelques mois avant The Black Marble, le film marquera le véritable démarrage de la carrière cinématographique de Becker (qui fêtera ses 96 ans à la fin du mois prochain !), ne tardant pas dès lors à attirer l’attention des major film studios après une quinzaine d’années consacrée essentiellement à la photographie, aux films publicitaires et documentaires – hormis un premier long-métrage tourné en Angleterre aux débuts des années 1970 (The Ragman’s Daughter).

Wambaugh, quant à lui, s’engagea tout d’abord dans les marines, avant d’intégrer la police de Los Angeles, qu’il quitta en 1974, date à partir de laquelle il se consacrera exclusivement à sa passion : l’écriture de romans policiers. Déçu du traitement réservé à son roman The Choirboys, adapté au cinéma l’année précédente et distribué sous le titre Bande de flics en France (réalisation de Robert Aldrich), il avait alors décidé de mener lui-même le projet d’une autre adaptation de l’un de ses ouvrages pour le grand écran : The Onion Field. Il s’agissait au départ d’un fait divers qui défraya la chronique au milieu des années 1960, soit le braquage d’une patrouille de police par deux petits malfrats (Gregory Powell et Jimmy Smith) après un contrôle routier qui vit l’un des deux flics être tué par Powell, et l’autre blessé, après une course-poursuite dans un champ d’oignon, dont Wambaugh tira un récit à la tonalité très documentaire.

© Studio Canal

Le générique d’ouverture propose un long travelling latéral « lumineux » bordant une enfilade de villas cousues de la banlieue de Los Angeles, bien peu annonciateur de l’humeur et de l’esthétique générale du reste du film. Et pour cause. Il s’agit en fait d’un flash forward, dont on ne comprendra la fonction que bien plus tard. C’est dans un temps et un espace sensiblement différent que va se jouer le fait divers relaté, introduit par un carton nous informant solennellement « This is a true story ». La première moitié de The Onion Field est marquée par une approche sèche et quotidienne qui s’articule autour de deux rencontres parallèles. L’une voit se former le duo de policiers : le jeune inspecteur Karl Hettinger (John Savage) débarque dans un banal commissariat de quartier pour faire équipe avec Ian Campbell (Ted Danson). De l’autre côté, nous suivons la sortie de prison pour un délit mineur de Smith (Franklin Seales) qui tombe nez-à-nez avec Powell (James Woods). Sans avoir lu le roman original de Wambaugh, on ne peut que remarquer l’influence certaine du best-seller de Truman Capote De Sang-Froid dans son ambition de raconter les faits de façon plus au moins distancière, ou disons sans autre visée que de restituer la banalité de la vie des protagonistes sur un ton de chronique anti-spectaculaire.

© Studio Canal

Cela étant dit, le film met le spectateur face à une fausse équivalence : si la rencontre des deux policiers se manifeste par un souci d’égalité et de solidarité (l’empathie de Wambaugh vis-à-vis de la profession y est tout de même clairement palpable), et ce malgré d’évidentes différences sociales entre les deux hommes, celle des deux malfrats laisse entrevoir un rapport de domination immédiat de Powell sur Smith, sans éluder d’ailleurs une dimension homosexuelle latente (qui était également perceptible dans De Sang-Froid). Ce déséquilibre annonce subrepticement le drame à venir. D’autant que la réalisation très sobre de Becker ne l’empêche pas de distiller une tension croissante qui culmine lors de la scène-titre, tout en gardant cette tonalité réaliste qui fait encore plus froid dans le dos. Né à New-York, issu d’un milieu modeste, mais marqué comme beaucoup de ses contemporains par le cinéma moderne européen du tournant des années 1950/1960, le style d’Harold Becker penche pourtant volontiers vers le principe de la mise en scène « invisible », ce qui l’amènera à travailler souvent dans le thriller policier/judiciaire à Hollywood dans le relatif anonymat d’un bon « artisan », pour quelques réussites notables (le très bon Mélodie pour un meurtre/Sea of Love en 1989). À dire vrai, sa carrière nous fait généralement penser à celle d’un autre new-yorkais, en moins prolifique et personnel, plus fonctionnelle : Sidney Lumet. À plus forte raison lorsque qu’on constate, qu’à l’instar de son homologue, il a travaillé plusieurs fois avec Al Pacino.

© Studio Canal

La seconde partie du long-métrage, toujours construite selon un principe de montage parallèle s’intéresse, d’une part, à la longue procédure judiciaire qui implique Powell et Smith. D’abord condamnés à la peine capitale, ils seront initiés lors de leur emprisonnement à certaines dispositions légales, ou failles judiciaires (c’est selon), leur permettant de repousser un jugement définitif, jusqu’à finalement écoper d’une peine à perpétuer. De l’autre, le film décrit la lente descente aux enfers de Hettinger, souffrant d’anxiété post-traumatique et d’une double culpabilité. À celle d’être le « survivant » s’ajoutent des critiques émises par sa hiérarchie qui l’amèneront à quitter la police. On notera au passage que John Savage trouve un rôle similaire à celui qu’il tenait dans Voyage au bout de l’enfer, sorti moins d’un an avant The Onion Field. Comme le film de Cimino, ce dernier ausculte les répercussions en chaine d’un évènement sur une série de personnages, mais à ceci près qu’il traite aussi bien des individus que des institutions elles-mêmes.

© Studio Canal

Et c’est à ce titre que le nœud de la controverse qui accompagna le véritable procès de Powell et Smith aux États-Unis fut l’habilité avec laquelle ils réussirent à échapper à la peine de mort et à faire tourner le système judiciaire en bourrique, tout en étant coupables d’homicide, ce qui ne manqua pas de scandaliser une partie de l’opinion. On remarquera en revanche à l’écran une absence relative de jugement moral porté par le bon scénario de Wambaugh, qui préfère se concentrer sur l’aspect humain, l’exploration des destinés individuelles dans une perspective chorale et le passage du temps, même si les scènes de procès annoncent par endroits la cocasserie à venir de The Black Marble, et non sans une pointe d’ironie critique. Si la justice est montrée déficiente, c’est aussi par son incapacité générale à traiter des problématiques humaines. Du solide casting, sur lequel Wambaugh garda semble-t-il un contrôle strict, émerge un James Woods encore au crépuscule de sa carrière. Celui qui jouait déjà dans Bande de flics, se voit ici confier un rôle central qui ne va jamais sans une part de séduction, mi-ange, mi-démon, et n’est pas sans évoquer par certains éléments du script même – Powell assura lui-même sa défense dans de nombreux procès, ce qui nous montre un Woods jouant un personnage qui est lui-même un acteur – une carrière en devenir marquée par des performances habitées, parfois plus « grandes que nature » et une personnalité aussi forte que sulfureuse.

© Studio Canal

L’édition MMD propose, outre l’habituelle préface de Jean-Baptiste Thoret, une longue et remarquable intervention de Samuel Blumenfeld, qui revient notamment avec moult détails sur le parcours et le style de Wambaugh, l’importance de Los Angeles et la pré-production du film, lors de laquelle l’auteur récupéra les droits de son roman et confia à son épouse le montage financier hors du système des grands studios. Il s’attarde aussi sur la scène-titre en remarquant la patte esthétique qu’impose Harold Becker sur celle-ci (selon lui en opposition au reste du film et plus globalement à l’approche de son scénariste-producteur) puis communique son admiration devant l’intelligence d’acteur de James Woods et la vulnérabilité de John Savage, celle qui marque la plupart de ses grands rôles. Il regrette – comme nous – que le duo Wambaugh-Becker n’ait pas prolongé sa collaboration après The Black Marble.

Contenu et caractéristiques techniques du digipack MakeMyDay (Studio Canal) :

- Support Combo Digipack Blu-ray & DVD

- Langues : Version originale (Anglais) avec sous-titres français, Version française

- Durée : 126min (Blu-Ray) / 121min (DVD)

- Pays : États-Unis

- Zonage vidéo : B

- Format image : 1.85

- Bonus : Préface de Jean-Baptiste Thoret (8′) / Le film revu par Samuel Blumenfeld (46′)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).