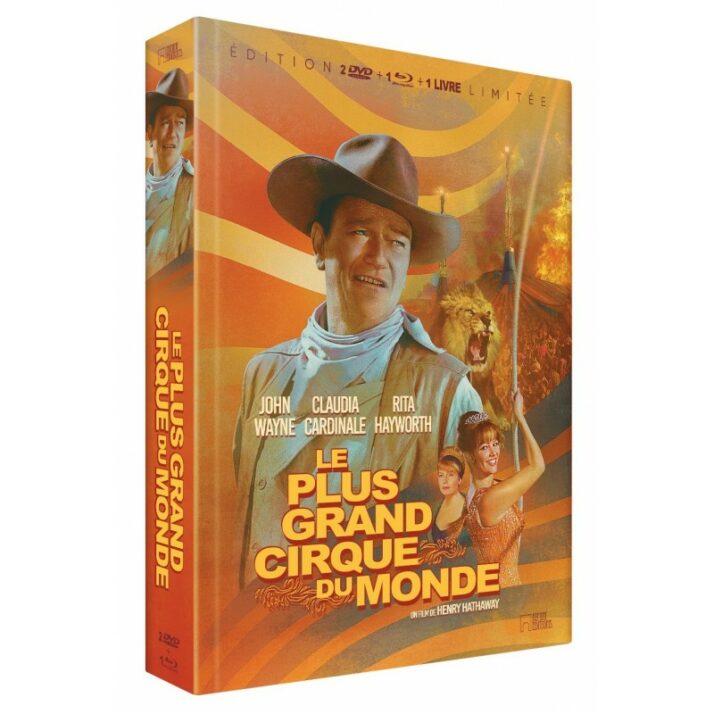

La sortie chez Rimini Editions du Plus grand cirque du monde en mediabook, comprenant le Blu-Ray, deux DVD ainsi qu’un livre signé Rania Griffete et Stéphane Chevalier, est l’occasion de revenir sur ce film à grand spectacle qui connut une gestation plus que difficile. Finalement dévolue à Henry Hathaway, la réalisation avait été un temps confiée à Nicolas Ray (toujours crédité en tant que scénariste), qui jeta rapidement l’éponge, puis à Frank Capra, alors en pleine phase de déclin suite à l’échec public et critique de Milliardaire pour un jour. L’auteur de La Vie est belle réécrivit lui-même le script et proposa donc sa version au producteur Samuel Bronston (Le Cid, Les 55 jours de Pékin) qui l’avait initialement sollicité. Effaré par ce traitement qu’il considère comme trop expérimental et sans aucun potentiel commercial, il demande conseil à John Wayne. La star, qui est rattachée au projet depuis le départ, souffle le nom de l’un de ses proches, James Edward Grant, à la plume sur Le Grand McLintok ou Alamo, afin de corriger le tir. Le torchon brûle entre ce dernier et Capra qui finit par claquer la porte. Wayne fait donc appel en urgence à Hathaway pour qui il a déjà tourné à de nombreuses reprises (Le Grand Sam, La Cité disparue). Le cinéaste, habitué à naviguer avec aisance entre les genres, de l’aventure (Les Trois lanciers du Bengale) au film noir (Le Carrefour de la mort), s’empare du scénario qui fut, in fine, passa entre les mains de pas moins de sept personnes dont Philip Yordan, fidèle de Bronston, Bernard Gordon ou encore Ben Hecht pour son ultime contribution au Septième Art. Un development hell comme on l’aurait appelé de nos jours qui, s’il n’est pas rare dans le système hollywoodien d’antan, traduit presque involontairement en creux les mêmes problématiques que le long-métrage. On y suit Matt Masters (Wayne), directeur d’un cirque, qui entreprend de faire une tournée à travers l’Europe avec sa troupe, dont la jeune Toni (Claudia Cardinale), qu’il a élevé comme sa fille, afin de le sauver de la ruine…

Copyright – Rimini Editions (2023)

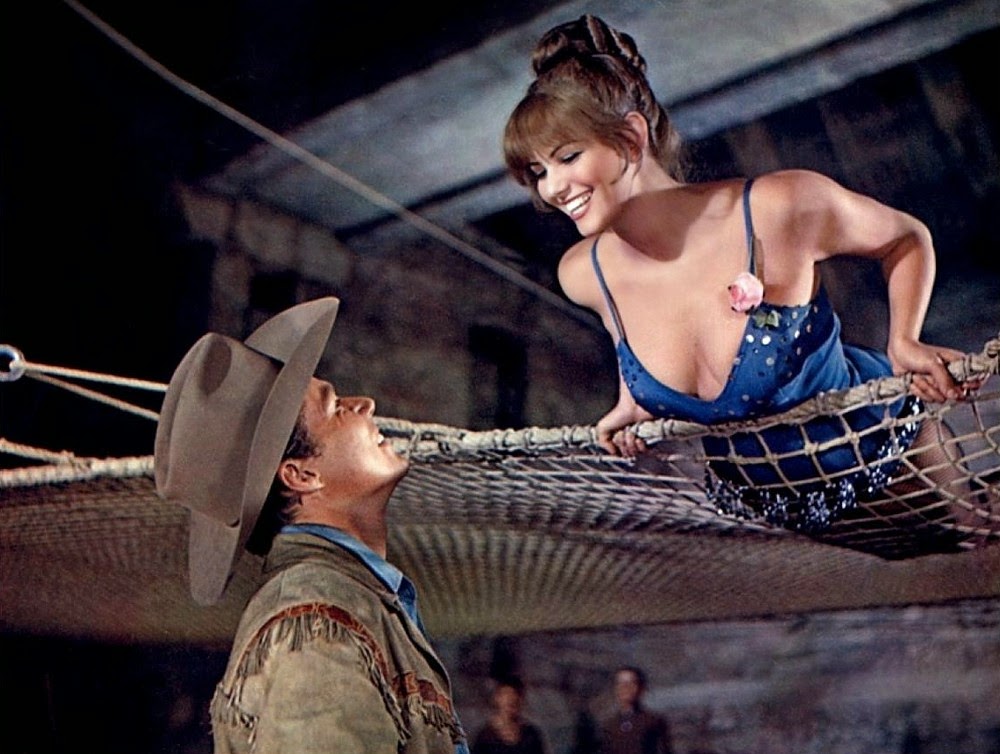

Le travail d’équipe, la solidarité, mais aussi les tensions qui peuvent émerger de la pluralité des talents à l’œuvre, soit autant de motifs que Circus World (de son titre original) connut en coulisses et qu’Hathaway va aborder frontalement, faisant du cirque une allégorie du monde du cinéma. Le milieu circassien eut le vent en poupe durant la décennie 50, comme en témoignent les succès de The Greatest Show on Earth et Trapèze. Comme ses confrères Carol Reed et Cecil B. DeMille, le cinéaste se plaît à filmer les numéros dans leur entièreté, accordant énormément de place au spectacle en lui-même, jouant même du traditionnel entracte à un moment fatidique du récit, tel un cliffhanger. Dans un plan d’introduction, il nous fait littéralement pénétrer le spectateur au cœur de l’enceinte du chapiteau en un travelling qui part des abords où vivent les acrobates, dresseurs et autres clowns, passant donc des coulisses au lieu de la représentation. Dès lors, la troupe, du simple technicien au grand patron, nous sera présentée comme un tout indivisible et quasi utopique. Fidèle à la folie des grandeurs de l’âge d’or hollywoodien qui s’apprête à toucher à sa fin, le réalisateur multiplie les séquences spectaculaires à l’instar d’un naufrage dans un port espagnol ou du sauvetage final au milieu d’un gigantesque incendie. Plus encore que la recherche de démesure, c’est le danger du métier des artistes qui intéresse le metteur en scène. La caméra embraquée qui accompagne les cavaliers dans leur folle cavalcade au sein de l’espace étroit de la piste en est un parfait exemple. Chaque faux pas devient potentiellement mortel. Dans l’une de ses deux interviews présentes en bonus, Spencer Mc Andrew, écrivain et petit-fils du scénariste Philip Yordan, parle quant à lui de ce dernier comme d’un passionné de personnages à vif, constamment sur la brèche, en citant les scripts qu’il écrivit pour Johnny Guitar, Bravados ou Big Combo. Là encore, la réalité rejoint la fiction, puisque John Wayne faillit mourir brûlé vif lors du tournage du final dantesque. Une mise en danger au nom de l’art qui se traduit également par la volonté de Claudia Cardinale d’effectuer elle-même ses cascades. Toni, d’origine sicilienne, pétrie de superstitions, surprotégée par Matt, ne souhaite rien d’autre que de voler de ses propres ailes et de prendre tous les risques pour devenir trapéziste, comme sa mère, soit un écho évident à la jeune actrice alors à l’aube d’une carrière internationale, un an seulement après son apparition dans La Panthère rose. Face à elle, Wayne et Rita Hayworth dont la relation constitue l’un des points faibles du film, entre drame intime cousu de fil blanc et dialogues explicatifs. Néanmoins, c’est elle qui donne lieu à certains des moments les plus touchants, à l’instar de cette valse improvisée à l’écart du tumulte sur la très belle musique de Dimitri Tiomkin. Mais au-delà de la réunion de deux amoureux secrets, c’est surtout le crépuscule de deux immenses stars et avec elles, de tout un pan du cinéma, que le réalisateur choisit de mettre en valeur.

Copyright – Rimini Editions (2023)

« Laisse les fantômes en paix ». Ce conseil de Cap (Lloyd Nolan) à Matt qui ouvre le long-métrage peut aussi s’adresser au cinéaste qui, au milieu d’un projet commercial initié par un producteur, injecte sa fascination pour une époque sur le point de s’achever. Hathaway, qui souffre encore aujourd’hui d’un statut de simple yes man, vision contestée par certains cinéphiles comme Bertrand Tavernier ou Patrick Brion, met en réalité en scène la rencontre de deux légendes vivantes, qui, sans surprise, donna lieu à de nombreuses tensions sur le plateau. Deux figures dont le metteur en scène filme les retrouvailles, cachées sous la piste d’une arène, littéralement sous les fondations du cirque, comme les piliers du spectacle et donc, du cinéma. D’un côté un John Wayne vieillissant déjà très malade, suite notamment au tournage apocalyptique du Conquérant en 1956, de l’autre Rita Hayworth dont les addictions et le comportement autodestructeur pousseront à une retraite anticipée une dizaine d’années plus tard. L’ombre de la comédienne, qui fut d’ailleurs imposée par Wayne après que Lili Palmer ait été un temps envisagée, plane sur toute la première moitié de Circus World. Disparu depuis quatorze ans, son personnage, Lili, a sombré dans l’alcoolisme (l’un des points communs avec son interprète, qui sera nommée au Golden Globe de la meilleure actrice pour l’occasion) et envisage même de se retirer de l’univers circassien afin de rentrer dans les ordres. Loin de tout le glamour qui a pourtant fait le mythe Hayworth, elle est introduite comme une banale passante. Sa rencontre avec sa fille, Toni, qu’elle a abandonnée lorsqu’elle était enfant, devient un passage de relais entre deux générations d’actrices et de sex-symbols à la fois.

Copyright – Rimini Editions (2023)

L’entièreté du spectacle du protagoniste, qui organise un véritable casting, s’adjoignant les services des meilleurs artistes, probable écho à Samuel Bronston, renvoie aux temps forts de l’histoire du Septième Art. En situant l’action à la fin du XIXème siècle et en traitant des Wild West Shows ambulant qui sillonnaient alors le vieux continent, Henry Hathaway plonge par exemple aux racines du western, la préparation de cascades équestres devant un décor de canyon en carton évoquant son versant le plus artificiel. La présence de John Wayne mais aussi de Cardinale, qui se fera remarquer à de nombreuses reprises dans le genre (Les Professionnels, Les Pétroleuses, et, surtout, Il était une fois dans l’Ouest), dresse un pont entre deux périodes marquantes. Étonnamment visionnaire, le réalisateur présage également l’avenir de l’industrie hollywoodienne moribonde. Masters (les grands studios), se tourne vers l’Europe afin de trouver de nouveaux talents (une jeune funambule, projection fictionnelle de la jeune star transalpine) ou l’inspiration (la Nouvelle Vague ou le néoréalisme, matrice du Nouvel Hollywood) et trouve in fine son salut en brisant les codes et organisant une représentation (un tournage) en décors naturels suite à la destruction de son chapiteau. Sous ses atours de superproduction efficace bien que datée par bien des aspects, portée par d’immenses têtes d’affiche, Le Plus grand cirque du monde camoufle en réalité le chant du cygne d’un âge d’or confronté aux révolutions venues d’outre-Atlantique, que le film et son héros, plutôt que de s’enfermer dans une nostalgie stérile, choisissent de regarder avec bienveillance et espoir.

Disponible en combo Blu-Ray/DVD chez Rimini Editions.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).