Lorsque dans les années 80, les Frères Medved déclarent dans leur livre, The Golden Turkey Awards Lewis(1), qu’Herschell Gordon Lewis était l’un des plus mauvais cinéastes du monde, ils ne pouvaient pas savoir qu’ils lui faisaient le cadeau rêvé. En décrivant méticuleusement des scènes particulièrement gore, ils attirent ainsi l’attention, donnent envie de s’y plonger. Ce fut le premier pas vers la construction d’un cinéaste culte. Bien que le nom d’Hershell Gordon Lewis soit toujours associé au gore, l’horreur ne constitue pourtant qu’une part de sa filmographie qui compte autant de films policiers, de romances, de nudies que de films de teenagers un peu dénudés, comme en témoignera son premier long métrage The Prime Time (1959) qui marque sa collaboration avec le producteur David F. Friedman jusqu’en 1964 avec 2000 Maniacs. Le coffret sorti chez Arrow permet donc de se faire une idée de l’éventail d’inspiration hétéroclite d’un cinéaste marchant sur le fil du nanar ainsi que de sa folle inventivité. Rappelons que la carrière de Lewis s’inscrit dans le pur cinéma d’exploitation, le cinéma de « Drive In » où le but est avant tout d’être rentable : se faire de l’argent et en rapporter à son producteur. La qualité du résultat n’est donc pas une priorité. Et pourtant, au fil de ses œuvres, pas forcément pour les meilleures raisons certes, il impose un univers facilement identifiable, celui griffé par la patte Herschell Gordon Lewis. Entre le rire qu’il suscite face aux nombreuses erreurs techniques, le jeu limité de ses acteurs et l’étonnement que sa richesse formelle procure, il est souvent très difficile de se faire une place critique. Vive la déstabilisation, vive le questionnement ! Et surtout vive la dimension juvénile d’un cinéma qui garde toujours un pied dans l’enfance, avec sa candeur, la vigueur de l’impertinence et les grimaces du mauvais élève. Le cinéma de Lewis, c’est le plaisir de se retrouver régulièrement au sein d’une bande de copains, de fidèles collaborateurs que l’on retrouve d’un film à l’autre, d’un film érotique à une déferlante sanglante. Incarnant tantôt les inspecteurs ou les instituteurs, tantôt les « bad boys » ou les psychopathes, c’est un défilé d’acteurs et de gueules dont on se plait à reconnaître les expressions outrées, la faiblesse de jeu, mais qui font toujours plaisir à revoir. C’est le cas de l’inénarrable Jeffrey Allen (This Stuff’ll Kill Ya!, Something Weird, Moonshine Mountain, 2000 Maniacs!), de William Kerwin (Blood Feast, Taste of Blood, 2000 Maniacs!, Scum of the Earth), de Ray Sager (The Gore Gore Girls, This Stuff’ll Kill Ya!, The Wizard of Gore, Just for the Hell of It, Blast-Off Girls, The Gruesome Twosome) ou encore d’Adam Sorg (Moonshine Mountain, Color me blood red), Jerome Eden, (Color me blood red, 2000 Maniacs!, Blood Feast) et Connie Mason (Blood Feast, 2000 Maniacs!). D’un film à l’autre, on se surprend à les chercher et à les reconnaître. Invités régulièrement à la fête, des groupes ou chanteurs de country viennent faire leur apparition impassible au milieu du carnage, créant un étrange sentiment de cinéma du réel au milieu du carnaval fictionnel. Rien que pour ces éclats d’absurdité, le cinéma de Lewis est unique et indispensable. Et si, Hershell Gordon Lewis nous invite à revisiter les critères de jugement du cinéma en nous aspirant dans une folle spirale qui nous libèrerait justement du carcan des règles ? Entrons donc dans une autre dimension.

Comme l’affirme Hershell lui-même, Blood Feast (1963) est le premier « splatter movie », c’est-à-dire littéralement « film qui éclabousse », définition même du film gore. C’est un de ses films les plus courts, preuve que plus Lewis va à l’essentiel plus il est efficace. Avant que le titre Blood Feast ne s’inscrive, en lettres dégoulinantes de sang, dès la séquence d’ouverture, il installe un climat érotico-gore dans lequel il détourne malicieusement l’érotisation, faisant passer le plaisir voyeur du déshabillage à celui du démembrement – le déshabillage le plus extrême du corps ! La nudité y prend une toute autre connotation en étant ainsi mutilée de son effet de stimulation sexuelle. On pourra toujours se moquer à l’envi des approximations du cinéma de Lewis. Reste qu’en l’espace d’une seule séquence, il confond l’horreur et le sexe, en prenant le spectateur à son propre jeu, déclinant en quelques minutes la thématique de la chair et du corps. La beauté sensuelle d’une jambe peut-elle être la même une fois désolidarisée du corps ? Le ton est donné avec une intrigue prétexte : sous l’apparence d’un vénérable traiteur égyptien, Mr Ramses est en réalité le psychopathe qui sévit à Miami, opérant selon les rites égyptiens en l’honneur de la déesse Isthar. Il se pourrait bien qu’il ait en tête de préparer un formidable festin cannibale. Il est amusant de voir Lewis profiter des contraintes techniques pour jouer avec les codes du muet, mettant en scène un meurtre silencieux avec en guise d’accompagnement ciné-concert du piano et des percussions tribales. Blood Feast est le film de Lewis dans lequel les couleurs primaires éclatent le plus, le rouge explose, autant celui du rideau, que celui du sang ou des organes. Si on y ajoute l’érotisation et la ritualisation du meurtre, les codes formels du giallo ne sont pas si loin, le gore y explorant une forme d’Art brut et trivial. Artisanal et cru, il y prend des teintes curieusement poétiques, comme si la beauté du truquage supplantait l’atrocité de la scène. Une tête éclatée est belle comme un fruit écrasé, une nature morte, comme un mur bariolé. Hershell Gordon Lewis utilise même le cinéma comme un art forain, un art carnavalesque et brouillon qui consiste dans ses parties les plus sanglantes à tout peindre en rouge, et c’est là que le gore devient aussi libérateur et générateur de giclées de couleurs et de motifs que Jackson Pollock et son « dripping ». Le corps devient donc une matière comme une autre. Il est fabuleux de voir la représentation s’extraire du sujet de la représentation. L’art d’Hershell Gordon Lewis n’est pas un art du respectable. Par son caractère ouvertement explicite, sa capacité à aller toujours plus loin dans la transgression, dans la négation de la bienséance et le jonglage avec l’immontrable, il n’est pas interdit d’y voir une pornographie de l’horreur. A ce stade, il ne s’agit même plus de cinéma, mais de manifeste.

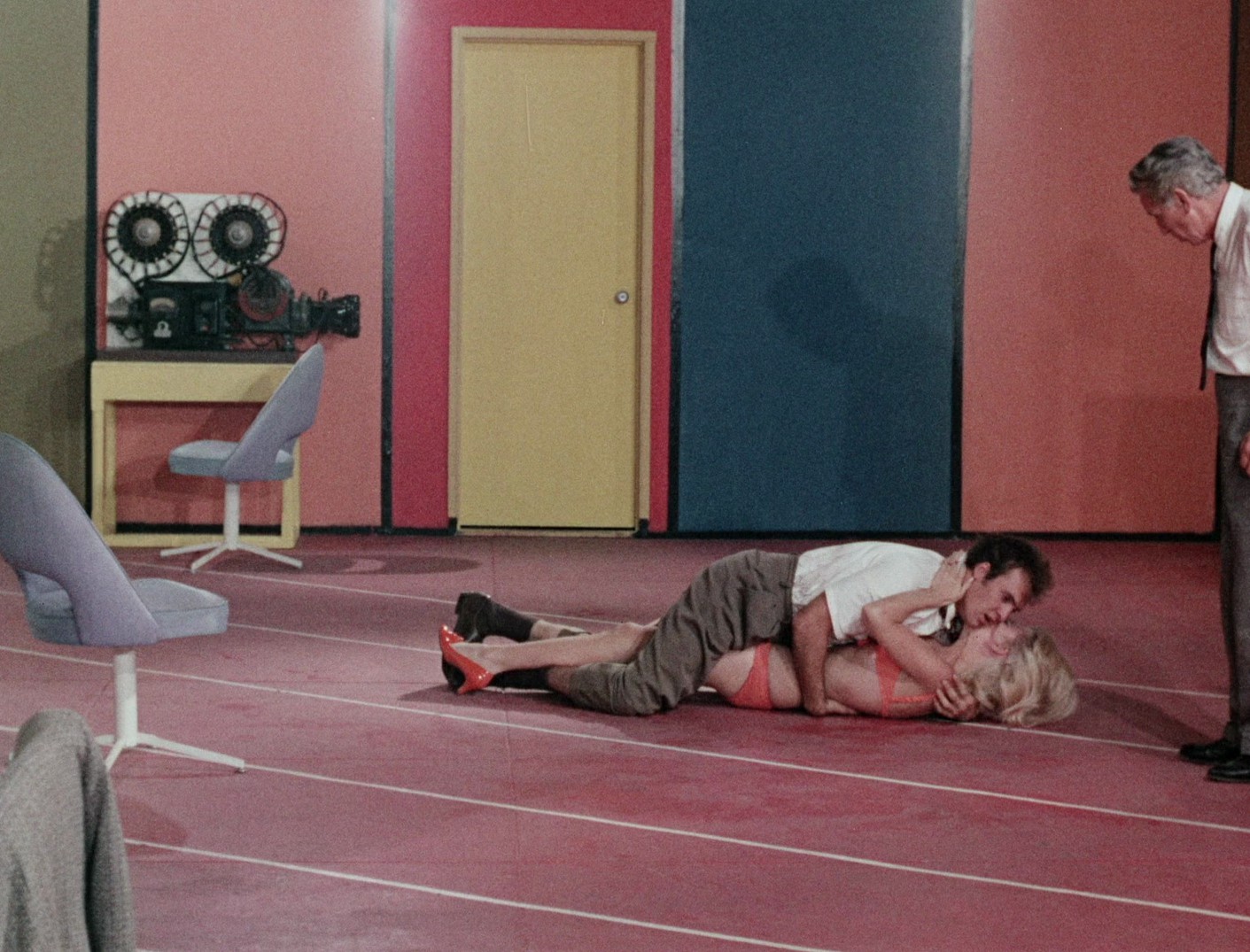

H.G.Lewis n’enchaîne pas les films gore. Dernier film tourné en noir et blanc, tout de suite après Blood Feast, Scum of the Earth (1963) suit les pas d’une jeune modèle acceptant de se dévêtir légèrement pour les besoins d’une séance photo qui dégénère avant de céder à un terrible chantage au risque de plonger dans l’engrenage de la pornographie. L’approche de H.G.Lewis est souvent lourde, mais d’autant plus intéressante qu’elle emprunte aux codes du « nudies » tout en s’en extrayant, insistant sur la détresse de son héroïne piégée et désemparée. Ce parfum de désenchantement, entremêlé à cette emprise grandissante du Mal, flotte sur le climat de Scum of the Earth. Si la majorité des personnages frisent la caricature (l’assistant violent-violeur, le patron mafieux, la belle ingénue…) certains sortent du manichéisme, en particulier ce photographe (William Kerwin, l’un de ses acteurs fétiches), plutôt insaisissable, partagé entre sa soumission au système et le désespoir de s’être lui-même pris au jeu. Il est intéressant de le voir à la fois entrainer les modèles dans la spirale de la corruption et tenter ensuite de les libérer. H.G.L filme le stupre et la violence sexuelle avec une curieuse pudeur. Le film est à l’arrivée peu érotique, le Code Hayes sévissant encore, mais arrive à souvent bien capter la beauté du corps. Dommage que la résolution précipitée vire un peu au policier archétypique et aux coups de théâtre grossièrement téléphonés et que le film se termine par une mise en garde moraliste en voix off (celle de Lewis lui-même) en guise d’avertissement à l’attention des jeunes filles imprudentes.

2000 Maniacs ! (1964), qui était le film préféré du réalisateur, reste effectivement son meilleur et son plus subversif : un village sudiste, ancien lieu du carnage intégral de leurs habitants, tend tous les cent ans un guet-apens aux touristes nordistes. Portés par leur éternelle rancœur, leur éternelle haine, ils en font leurs proies dans des activités ludiques et sanglantes : tortures, démembrements, jeu du tonneau dans lequel on fait rouler un homme avec clous à l’intérieur, bien viser une cible qui fait tomber une roche sur une femme… Bref, l’imagination ne manque pas lorsqu’il s’agit de mises à mort. Ce gore enchanté au son des ballades country n’est pas juste une comédie carnavalesque agressive où la chair est malmenée dans l’atroce bonne humeur des habitants. La parodie de Brigadoon, les meurtres joueurs enveloppés des cris joyeux de la liesse populaire déguisent le portrait d’une Amérique nourrie au sang et jamais rassasiée ; derrière la farce, la vision d’une Amérique bâtie sur l’autel des massacres. Finalement, 2000 Maniacs! se situe pas très loin de Texas Chainsaw Massacre et de La dernière maison sur la gauche auquel il aurait pu servir de modèle. Le rire se coince dans la gorge dès le générique, à la vision de ce joyeux bambin innocent pendant un chat. L’aspect potache installe le malaise lorsqu’il accompagne la mort comme une attraction, un amusement jouissif. La plupart des célébrations, semble dire Lewis, commémore des massacres. Et tous ces habitants hurlent à leurs hôtes en tendant des drapeaux « Vous ne pouvez pas partir ! vous êtes nos invités d’honneur ! »

Non seulement Hershell Gordon Lewis n’abandonne pas la musique country pour Moonshine Mountain (1964), réalisé pour la première fois sans Friedman, mais il en fait le thème même de son film. Son héros, un chanteur country parti rencontrer ses groupies se retrouve immobilisé à Thunder Road, un patelin de bouseux, mais où les gens savent également ce qu’est la musique, celle qui vient de la terre. Mais bon sang, ce choc de civilisation, c’est Délivrance ! Lewis peaufine son ambiance « redneck », entre menace inquiétante de gueules patibulaires dégénérées qui carburent à l’alcool frelaté et une affection pour une forme de culture pulsionnelle, beaucoup plus directe. De manière tout à fait modeste, avec son humeur régressive et primitive, de presque-freaks presque consanguins qui ne se lâchent pas d’une semelle, Lewis suggère parfois les mêmes idées que celle du duo improvisé de Drew (Ronny Cox) et du gamin handicapé dans Délivrance. Il organise une confrontation qui fait parfois des merveilles dans la musique, comme un point d’accord et d’harmonie hors de ce que nos sociétés appellent l’intelligence. Moonshine Mountain nage toujours dans l’excès caricatural, une forme d’hystérie du rire gras et du climat déliquescent qui exploite l’imbécilité jusqu’à saturation. Et pourtant, comme souvent chez lui, émerge le détail fissuré et souterrain qui fait tache. Il utilise la légèreté pour montrer toute une violence rurale ou se côtoient frustrations, viols et misère sexuelle. Et le goût qu’il laisse in fine n’est pas tout à fait celui du rire.

Hershell Gordon Lewis n’étant pas le génie du rythme, sauf lorsqu’il fait durer le plaisir pour les scènes gore, les 1h57 de A Taste of Blood (1967) paraissent bien longues. Un mystérieux colis livre un coffret contenant une liqueur de 1888 ressemblant à du sang. Mais point de manoir mystérieux ni de Comte maudit, ici, juste un PDG évoluant dans un milieu huppé où l’on joue au Golf. Son scénario hommage à Dracula est à la fois savoureux et savoureusement ridicule, notamment avec l’idée d’un vampire qui se venge du mal fait à Dracula en tuant ses victimes avec un pieu. A Taste of Blood est donc une drôle d’adaptation de Bram Stoker à la sauce Herschell Gordon Lewis, avec ses maquillages outrageusement voyants, son Dracula qui écume les boîtes de nuit pour y trouver des proies, tandis que Lewis enveloppe son film d’une belle béo jazzy. Herschell Gordon Lewis, qui rêvait sans doute d’avoir Christopher Lee, a choisi un acteur qui est loin d’en avoir le charisme, mais qui, filmé sous certains angles et en clair obscur, lui ressemble de manière parfois troublante. Cependant A Taste of Blood séduit (et étonne) souvent par la qualité inédite de sa photo, le soin apporté aux éclairages et son imagerie perdue entre le gothique et les boites de strip-tease. Entremêlant la faiblesse de son budget, les imperfections techniques et celles de ses acteurs, Herschell Gordon Lewis brouille régulièrement les pistes quant à la place du second degré dans le rire qu’il provoque. On navigue donc entre le référentiel, le parodique, le nanar et l’atmosphère envoûtante, sans trop savoir qui l’emportera sur l’autre. Et si le vrai génie d’Hershell Gordon Lewis résidait dans cette incertitude même, cette capacité à semer régulièrement le doute, dans ce geste de déstabilisation ? Le héros menant l’enquête prend contact avec un certain Docteur Helsing dont le nom « lui dit quelque chose ». Mais à nous aussi !

Deux têtes d’études pour coiffure avec de gros yeux, de grosses bouches et d’énormes pommettes découpées en papier et une perruque pour leur tenir de visage discutent entre elles, comme en un théâtre de marionnettes. C’est ainsi que débute The Gruesome Twosome (1967). Visiblement, ces deux filles qui ne parlent que d’apparence physique, de style et de beauté, se détestent cordialement… et finissent d’ailleurs par s’écharper. Un coup de couteau dans la tête en plastique et voilà le sang qui s’en échappe. Dès les premières secondes totalement décalées et exposant d’emblée le gore comme « un truc », le ton est donné, celui d’une prise de distance immédiate. Cette séquence d’ouverture qui tient du cinéma d’animation (et pourquoi pas citer Svankmajer ?) absurde constitue en effet une introduction drôle et inventive à ce Gruesome Twosome au charme délicieux et dégénéré. The Gruesome Twosome, c’est donc l’histoire folle d’une charmante dame tout à fait respectable, marchande de perruques… humaines. Dans sa boutique, une chambre est toujours à louer pour de charmantes étudiantes qui n’ont pas le temps de s’y installer puisqu’elle les jette rapidement dans une pièce, laissant à son fils débile la lourde tache de les scalper… On a beau voir les truquages, difficile de ne pas être révulsé par ces scènes dingues et cette propension inégalable qu’à Lewis de faire durer ses plans gore, comme fasciné, en suspension devant la magie sanglante du résultat. Le cinéma de Lewis est tellement lié à la complaisance qu’il ne s’agit plus de complaisance mais d’une forme de contemplation inédite presque hypnotique où le plan s’étend jusqu’à satiété. Impossible de qualifier le cinéma de Lewis de cinéma de l’effet choc, puisque l’effet choc s’évanouit dans l’instant. La musique jazzy crée un joli décalage. De plus, son héroïne, apprentie détective pataude qui ne soupçonne pas les bonnes personnes contribue au charme délicieusement naïf de The Gruesome Twosome. On se trouve réellement face à ce qui fait toute l’indispensable singularité du cinéma de Lewis, ce fusionnement d’une douceur juvénile et de la sauvagerie. Avec le jeu et la mise en scène approximatives, il capte toujours ce moment de spontanéité, cet instant de maladresse et de beauté, comme s’il ne gardait que la première prise. Le son direct et les acteurs magnifiquement mauvais contribuent à cette sensation d’un objet qu’on ne pourrait réinventer différemment tant il paraît sculpté dans l’instant.

Quel titre plus approprié que Something Weird (1967) pour un film aussi étrange de bout en bout, probablement l’un des plus curieux de Lewis, qui se suit comme une hallucination permanente, avec ses images qui divaguent autant que son montage truffé de faux raccords et autres anomalies. Très théâtral, Something Weird dispose ses accessoires dans le décor, fait entrer ses personnages comme sur une scène. Tout concourt à faire de Something Weird un parfait objet de fascination. On suit donc l’évolution de son héros fraîchement électrocuté et défiguré, ayant contracté depuis de curieux pouvoirs psychiques. Alors qu’un tueur sévit, on va faire appel à l’éveil de son sixième sens et à ce nouveau don de télépathie, tandis qu’une mystérieuse sorcière lui fait passer un pacte : elle lui rendra la beauté de son visage s’il lui obéit au doigt et à l’œil. Lewis ne se gêne pas pour mettre tous les ingrédients hétéroclites dans la marmite : sorcellerie, pouvoirs paranormaux, psycho-killer. Nous n’irons pas jusqu’à dire que ça fonctionne, mais Something Weird atteint un niveau hypnotique assez rare, nourri aux visions plus folles les unes que les autres, à l’accumulation de séquences absurdes ou oniriques. On s’étonnera même des résurgences d’autres œuvres, en particulier le Dead Zone de Stephen King qui partira du même argument de départ. Comme souvent, la direction d’acteurs est déplorable, mais sa composition des plans biscornue et géométrique et son avancée en roue libre fait de Something Weird le film le moins identifiable de Lewis, l’un des plus impénétrables et celui qui s’apparente le plus à un « trip ».

Tous deux réalisés en 1968, She-Devils on Wheels et Just for the Hell of It sont un peu deux œuvres jumelles. She-Devils on Wheels (1968) est un peu le Faster Pussycat Kill Kill (1965) de H.G.Lewis. L’ironie prime ici, Lewis prenant plus de plaisir à ridiculiser les victimes qu’à charger leurs bourreaux, ce gang de nouvelles amazones sur leurs motos vrombissantes. Drôle de séquence que celle où chacune vient désigner parmi les hommes – qui n’ont pas le droit de refuser – celui qu’elles chevaucheront pendant la soirée. Mais gare à la punition si elles tombent amoureuses ! Comme chez Russ Meyer, on retrouve chez Lewis cette propension à créer hors de la morale usuelle, à se lâcher dans une fantasmatique permanente à la fois sexy et violente. Ces filles furieuses qui toisent les mecs, s’amusent avec eux et les trucident si on se met en travers de leur chemin, aussi monstrueuses qu’elles soient incarnent avant tout la revanche anti-mâle. Fêlées mais insoumises, elles inversent joyeusement les rapports de sexe – de force et de domination. Et Lewis les aiment, se refusent à les voir tomber sous le coup de la loi. Il fera ainsi suivre leur scène d’arrestation d’une autre séquence les voyant fuir sur la route, ne pouvant se résoudre à ne pas leur rendre leur liberté. Des putains de gonzesses, des putains de criminelles qui ne peuvent que continuer à envoyer valser les clichés et détruire le machisme.

S’il n’y avait pas eu She-Devils on Wheels pour nous assurer du contraire, on serait tenté de prendre la vision très ambigüe de la jeunesse dans Just for the Hell of It (1968) comme franchement réactionnaire. Il est moins tendre avec ses nihilistes amoraux qu’avec ses « hell devils » déchaînées. La chanson écrite par Lewis et qui sert de leitmotiv le dit bien : ce sont des animaux sortis du zoo avec pour unique ambition la violence et la dévastation des biens d’autrui. « Destruction ! » scande la voix dramatisée de Tary Rebanar. Just for the Hell of It (1968) est donc un peu le Orange Mécanique de H.G.Lewis. Procès d’une société matérialiste qui génère ses monstres ? Vision d’une certaine jeunesse sur la mauvaise pente ? On ne sait pas vraiment où Lewis veut en venir. A moins qu’il faille juste prendre Just for the Hell of It comme un instantané d’époque, regard inquiet face à la progression de ces mêmes violences juvéniles collectives qui virent émerger Charles Manson et ses acolytes. Toujours est-il qu’on ne sait pas toujours si l’on doit prendre le spectacle de ces idiots qui agressent les vieillards et les femmes avec poussette, retirent leur cannes aux aveugles comme une évocation terrifiante ou comme une farce : mettre le bébé dans une poubelle, s’acharner à casser un vélo, pousser une personne par terre, ou jeter un baquet d’eau à la figure de quelqu’un, le scandale de l’acte en petite délinquance paraît bien dérisoire… ou enfantin. La faute peut-être surtout à un budget fauché et une mise en scène gauche inapte à inquiéter, à faire ressentir la vraie violence. Just for the Hell of It s’avère pourtant extrêmement curieux, parfois même expérimental dans la construction sonore et musicale. Le film fut quasiment intégralement post-synchronisé provoquant une réelle étrangeté de séquences muettes accompagnées d’une partition musicale. Aussi, dans la magnifique scène pivot du film qui signe le vrai passage à l’acte par l’irruption du crime dans son sens propre, Herschell Gordon Lewis distant la durée avant l’agression d’une jeune femme dans son appartement. Nuit bleutée, phosphorescente. Mélodie disharmonique. Puis la violence du viol éclate soudain, sans dialogue, abrupte faite de cris et de musique en distorsion. Cette scène fulgurante et terrifiante, presque expérimentale reste probablement l’une des plus belles du cinéma de Lewis. Il est alors déconcertant de retrouver avant l’heure dans ces personnages amoraux glissant lentement vers le Mal des résurgences des premiers Larry Clark, à l’instar d’un Bully.

Pas grand chose à sauver en revanche de How to Make a Doll (1968), laborieuse variation du mythe de Frankenstein dans lequel un empoté professeur harcelé par sa mère possessive en attente d’une belle-fille, se met à créer des femmes robots qui se jettent toutes sur lui. How to Make a Doll est répétitif et son humour ferait passer Docteur Goldfoot and the Bombgirls de Mario Bava pour le comble de la délicatesse. De fait, si le film de Mario Bava a une piètre réputation, il avait un vrai sens du délire et de l’absurde qui fait terriblement défaut au film de Lewis. Ici, plus que dans tout autre, transparaissent les problèmes de rythme inhérents au cinéma de Lewis. Et pourtant le film est court. On passe.

Color me blood red (1965) puis Wizard of Gore (1970) peuvent être considérés comme de véritables mises en abime du cinéma d’Hershell Gordon Lewis, venant définir avec humour l’acte de créer et l’essence de son art comme un artisanat de la magie et de la transgression et le sang comme la couleur d’une peinture. Le titre programmatique de Color me blood red (1965) (qui achève sa trilogie du sang) pourrait constituer à lui seul la définition parfaite du cinéma gore de Lewis, qui n’a de cesse de colorier l’écran en rouge. L’Histoire, un peintre loué pour son talent mais critiqué pour ses couleurs ternes, s’aperçoit au détour d’un malencontreux accident – sa copine se pique sur un clou dépassant d’une toile – que le sang du corps et des organes donne un éclat génial à son œuvre. Lewis en profite pour critiquer le milieu de l’Art contemporain et de la critique en général lorsque tous viennent s’extasier sur le génie du peintre. Les organes pressés des filles, le sang appliqué d’une tête ensanglantée directement sur la toile fait des merveilles et vient convaincre tout le monde. Le cinéma de Lewis est rigoureusement celui qui ne cesse de vouloir sans trop se soucier de la vraisemblance ni de la bienséance de colorier son cinéma tout en rouge sang, de faire des toiles avec des organes et des jets de sang, comme Bacon avec ses étalages de viande, ou d’autres artistes franc-tireurs faisant des chefs d’œuvre à partir de la pourriture et de la putrescence. On peut donc voir dans cette façon de prendre joyeusement au pied de la lettre l’idée d’assassinat comme un des beaux arts une véritable grille de lecture de son œuvre et du cinéma d’horreur en général. Peindre une œuvre de sang peut donner vie à de flamboyantes toiles de maîtres. Peut-être Hershell Gordon Lewis n’est pas parvenu à offrir de film parfait, mais celui-ci demeure un ironique plaidoyer en faveur du cinéma de chair et de sang. Provocateur, frondeur, cathartique et porté par un grand éclat de rire.

Dans The Wizard of Gore (1970), Lewis ne se contente pas de parodier par son titre le célèbre roman de Lyman Frank Baum, il présente un magicien tout aussi ambigu que son prédécesseur : Montag le magnifique (Ray Sager) devant ses spectateur ébahis choisit des jeunes femmes dans le public, qu’il met à mort en direct…

Coupées en morceaux, écrasées, tronçonnées. Tous les sévices sont bons. Et le gore fait pousser des cris révulsés, avant que les « victimes » ne se réveillent saines et sauves. Tout le monde a été abusé. Pourtant, après chaque représentation, elles sont découvertes assassinées… à moins que ce ne soit un nouveau tour de Montag ? Prodige ou imposteur, difficile de savoir qui il est vraiment. Un génie du mal et de l’hypnose à la Mabuse, peut-être ? Wizard of Gore ne cesse de retourner les réalités comme des gants, au point de faire douter à chaque instant de qui est l’hallucination de l’autre. Tout ce vertige des réalités et cet art du tour de magie, définit à merveille le cinéma de ce « magicien du gore » qu’était Hershell Gordon Lewis. « I’m the master of the Illusion », déclare Montag en préambule de son spectacle. Tout est là. L’horreur et son truc. Le gore ? Un pur acte de prestidigitation. « La torture et la terreur ont toujours attiré l’espèce humaine ». The Wizard of Gore est donc une parfaite mise en abime du genre, comme un aveu de cet acte enfantin et généreux du cinéma, de la magie constante, qu’il s’agisse de filmer des corps tranchés ou des contes de fées. L’art du faux, c’est une forme de réponse géniale à tous les détracteurs. Tout est vrai et rien ne l’est. Le cinéma est un art de la déréalisation du réel qui métamorphose tout en féérie. Et le magicien de nous offrir un spectacle généreux de magie de l’horreur avant que le rideau rouge ne se referme.

Quand le magicien du gore fait un film sur le magicien du gore, on obtient donc le parfait film concept sur le cinéma de Lewis, un film vertige où toutes les réalités s’enfuient dans leur miroir, rendant ainsi le cinéma à son essence première, celle de la magie, de la création d’un ailleurs, d’une fuite de la réalité. Croire ou ne pas croire. Hypnotiser. Tel est le pouvoir magique du cinéma.

Parfois, le scénario semble partir d’un simple jeu de mots du titre. Avec The Gore Gore Girls (1972), Lewis s’amuse une nouvelle fois avec le mot gore après l’avoir substitué à Oz, pour nous gratifier d’un Gore Gore Girls qui met effectivement en scène un tueur masqué s’évertuant à trucider des go go danseuses de la manière la plus abominable possible. Le meurtrier jaloux de la beauté la foule aux pieds en rendant méconnaissables les strip teaseuses (donc difficilement identifiables pour la police). Outre le fétichisme des mains gantées, le déroulement de Gore Gore Girls est fort giallesque. Si l’on reconnaît bien le style de Lewis dès les premières images, il donne surtout la sensation de se répéter et de s’essouffler. Près de deux heures, c’est encore une fois beaucoup trop long et Lewis est nettement moins habile à trancher dans le montage que dans la chair. Comme pour Taste of Blood, le film s’avère moins fauché que d’autres, plus soigné, mais justement, tout l’art d’Herschell Gordon Lewis n’est-il pas celui d’un artisan au budget minimaliste avec toutes les scories qui vont avec ? Reste que d’un point de vue de la violence, comme pour terminer dans une forme d’apogée de l’horreur, comme s’il mettait un point d’honneur à aller le plus loin possible une dernière fois entremêlant sexe et horreur, Gore Gore Girls reste le film le plus corsé de Lewis, nous gratifiant de moments particulièrement gratinés dynamitant les tabous – et celui de tout un culte de l’apparence et de la sexualisation du corps féminin – fesses déchirées sur lesquelles on dépose du sel, tétons coupés… Gore Gore Girls reste à voir également pour une incroyable séquence de double meurtre dans laquelle Lewis fait merveilleusement durer le plaisir sadien – lâchons le mot – des atrocités. On aime, ou on aime pas, mais si vous n’aimez pas, n’en dégoûtez pas les autres !

This Stuff’ll Kill Ya! (1972) est une sorte de 2000 Maniacs! débarrassé du gore. On y retrouve d’ailleurs dans le rôle du révérend trafiquant de whisky Jeffrey Allen, le maire Mayor Buckman de 2000 Maniacs! qui joue de la même manière, en une bonhommie rigolarde vite inquiétante, et un débit volubile essoufflant, mais sous son aspect inoffensif de film rigolard, de comédie grinçante et morbide au son de la musique Country, il arrive parfois à être plus dérangeant que son prédécesseur. Et c’est tout un portrait de l’Amérique puritaine de la fin des années 70 que traduit un tel film, l’Amérique de Russ Meyer, l’Amérique rurale qu’on voudrait toujours identifier au Sud tant elle semble liée au monde des prédicateurs et des « rednecks ». Menés par son faux prêtre évangéliste distilleur de whisky et vrai fanatique, les réunions et les sermons sous fond de musique country servent de parfait contrepoint à la violence qui finit par exploser au pays du péché et de la punition. Lewis, pour sûr, n’est jamais dupe de ce qu’il montre. Il fait froid dans le dos lorsqu’il n’a même plus la distance symbolique, démesurément macabre de 2000 Maniacs!. This Stuff’ll Kill Ya! (1972) est un film ultra bizarre et décapant qui exhale la subversion au cœur de la drôlerie, provoquant par cela un insidieux malaise. C’est dans l’humour même qu’on peut déceler tout ce que son cinéma a de politique.

Malgré (ou grâce à) la modestie de son cinéma Herschell Gordon Lewis fustige préjugés et idéologies fascisantes d’une Amérique blanche nourrie à l’alcool et au sang. En conciliant le je m’enfoutisme et l’expérimentation, le cinéma de « Drive In » de Lewis peut cacher son essence critique et créative derrière le divertissement de consommation, au risque d’échapper à la plupart des spectateurs. Avec ses prises de son direct, ses mises au point incertaines, ses plans qu’il ne parvient pas à couper, il propose un cinéma qui semble se dérouler sous nos yeux et dont la forme se renouvelle sans cesse au gré de l’inspiration, du désir de tenter de nouvelles choses, d’improviser. Lui-même déclarait « Si vous faites un plan que personne n’a fait auparavant vous êtes un hors-la-loi ». Lewis, représentant de la contre culture ? Probablement. Rarement oeuvre n’aura autant laissé la sensation de bâtir son unité dans la force des contraires.

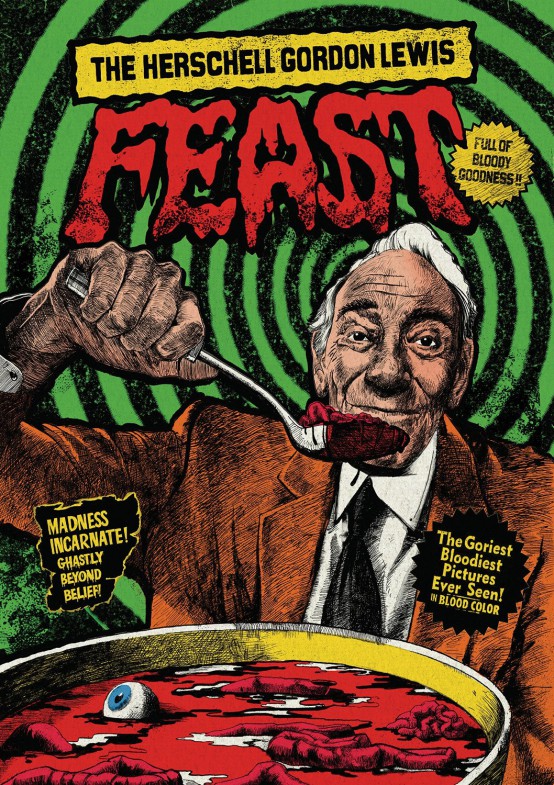

Malgré le travail de restauration proposé par les copies arrow, il faut bien dire que la qualité laisse souvent à désirer. Nombreuses griffures, taches. Les films d’Herschell Gordon Lewis n’ont clairement pas fait partie des priorités de conservation du patrimoine. Ce sont pourtant les meilleurs masters disponibles et les sautes d’images, les défauts ajoutent finalement au charme de découverte des oeuvres, nous mettant un peu dans la position du rat de cinémathèque découvrant ces perles exhumées. Il y a cependant quelques exceptions notamment la copie hallucinante de Blood Feast aux couleurs incroyablement prononcée ou celle de 2000 Maniacs, de Color me blood red et de Taste of Blood. Les suppléments ne manquent pas et nous n’avons pas fini d’en faire le tour, chaque film est précédé d’une savoureuse présentation de Lewis lui-même ; mais le morceau de choix reste Herschell Gordon Lewis: The Godfather of Gore le formidable documentaire de près de deux heures co-réalisé par Frank Henenlotter (oui, le réalisateur de Brain Damage et Basket Case) et Jimmy Maslon en 2010 complément indispensable à l’oeuvre, qui analyse parfaitement toute sa singularité en la recadrant dans un contexte historique et tout particulièrement celui de l’industrie du cinéma d’exploitation de l’époque. Avec ses nombreux intervenants et admirateurs dont John Waters et Henenlotter, on perçoit mieux la place particulière d’Herschell Gordon Lewis au sein du cinéma de genre, ses répercussions sur le cinéma de contre-culture et combien il est novateur. Sa carrière et ses débuts sont évoqués et notamment son passage dans le nudie movie, ses films où l’on ne voyait défiler que des pin-up déshabillées entre érotisme et hypocrisie, l’un des genres les plus idiots qui soient, comme le dit Henenlotter « du sex movie sans sexe » où les filles sont dénudées jamais frontalement et où les hommes habillées rient bêtement. La carrière d’Herschell Gordon Lewis y est retracée précisément, de film en film, et il y explique toute sa démarche modeste de cinéaste, sans jamais dissimuler sa fierté d’avoir atteint un tel statut. Formidable et émouvante séquence finale que celle du cinéaste interprétant sur scène lors d’un congrès du cinéma d’horreur la chanson titre de 2000 Maniacs!. C’est évidemment avec une grande émotion que l’on parcourt ce très beau coffret, quelques mois après la disparition de cet artiste populaire dont le cinéma ressembla à un gigantesque spectacle forain plein d’ardeur, d’espièglerie et de sang !

(1) On peut se reporter à l’excellent dossier de Shane M.Dallman – The Cinema of Herschell Gordon Lewis

The Herschell Gordon Lewis Feast, coffret 7 DVD + 7 Blu-Ray + 2 DVD Bonus édité par Arrow

- Films : Blood Feast, Scum of the Earth, Two Thousand Maniacs!, Moonshine Mountain, Color Me Blood Red, Something Weird, The Gruesome Twosome, A Taste of Blood, She-Devils on Wheels, Just for the Hell of It, How to Make a Doll, The Wizard of Gore, The Gore Gore Girls, This Stuff ll Kill Ya!

- Plusieurs de bonus, avec documentaires, courts métrages et interviews inédits

- 2 Blu-rays bonus avec les versions 1.33:1 de Blood Feast, Scum of the Earth, Color Me Blood Red, A Taste of Blood and The Wizard of Gore

- DVD Bonus : Herschell Gordon Lewis: The Godfather of Gore documentary [limited editions exclusive]

- Livret de 28 pages

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).