Et si le statut culte de la saga La Femme Scorpion en avait occulté la vraie teneur et la singularité ? La vogue de cinéma d‘exploitation japonaise des années 70s à laquelle elle est rattachée est celle de ces franchises mythiques, la plupart du temps tirées de manga, les Baby Cart (6 films réalisés en quatre ans dès 1972) de Kenji Misumi, les Lady Snowblood (deux volets entre 1973 et 1974) de Toshiya Fujita et quelques autres qui mêlaient fabuleusement sensualité et mort, dans un jeu de contrastes ou de saisissants motifs esthétiques confrontaient le pur et l’impur: la robe blanche tachée de sang s‘inscrivait dans le titre même de Lady Snowblood. Quant à Baby Cart, chacun attendait avec impatience le moment où l‘éclat du sabre du samurai protégeant son bébé précéderait le violent combat et les jets de sang éclaboussant le visage de l’innocent bambin. Inspiré d’un manga de Toru Shinohara, La Femme Scorpion va à nouveau suivre les pas d’une héroïne furieuse agissant contre le monde, éternellement poursuivie, seule.

L’empreinte laissée par La femme Scorpion l‘a réduit parfois aux stéréotypes du cinéma d‘exploitation propre à nourrir l’oeil masculin, que la série feint d‘illustrer servilement : femmes en prison, lesbianisme, torture, vengeance. De même, la présence de la magnétique et fabuleuse actrice qui l’incarnait (car oui nous ne garderons qu’elle) Meiko Kaji tend à effacer tout le reste, s’arrêtant à une vénération iconique un peu limitée, à l‘instar de la passion que lui voue Tarantino. Il faut dire qu’en femme bafouée s’improvisant justicière, qu’elle soit Lady Snowblood ou Scorpion elle vampirise le regard, fascinante, hypnotique, inoubliable.

Dans La femme scorpion, tout part quasiment d’une intrigue fleur bleue de déception amoureuse. Il est d’ailleurs amusant de constater combien le pinku eiga le plus violemment érotique verse d’abord dans le sentimental ou le romantisme béat avant d’entrainer leurs héroïnes dans la trivialité du vice et les situations scabreuses. La fameuse dichotomie romantisme / porno contenu dans roman porno est tout à fait symptomatique de ce cinéma des années 70. L‘aventure Scorpion débutera donc à la façon d’une bluette, dans La Femme Scorpion en 1972. Nami est une femme amoureuse ayant foi en son prince charmant qui, ne se contentant pas de la décevoir, va l‘entrainer de Charybde en Scylla. Ce flic (corrompu bien entendu) se sert d’elle pour – feindre – de démanteler un réseau de yakuzas ; mais au lieu de la remercier, il l’envoie en prison, la fait accuser d‘un crime qu’elle n‘a pas commis, après l’avoir laissée se faire violer. Dès lors, Nami se mue en Sasori (« scorpion » en japonais), de la douceur naïve et romanesque à l‘héroïne sans remord, ni pitié, ni pardon. A l‘instar de la transition brutale de femme aimée à femme bafouée, cet effet de rupture fonctionne comme un électrochoc, une mort et une naissance. L’autre Nami n’existe plus. Le premier volet constitue la première prise de contact avec la bestialité, l’obscénité masculine. Ils sont tous plus moches et plus débiles et libidineux les uns que les autres ces représentants de la virilité. Dans La Femme Scorpion, qui obéit le plus aux règles du WIP (film de prison), ce sont donc les gardiens et les chefs de section qui sont les pires, belle entrée en matière pour l’aventure suivante.

Nami s‘échappe donc dans Elle s’appelait Scorpion, (toujours en 1972), peut-être le meilleur volet de la série, en compagnie de quelques prisonnières, poursuivies par la police décidée à les arrêter plus mortes que vives. La vraie nouveauté, plus que la première apparition de sa célèbre panoplie cape/chapeau de justicière, c‘est peut-être d’avancer d’un pas vers la misanthropie. Dieu que l’humanité est laide. Avant que leurs occupants ne soient pris en otage par les fugitives, un car de touristes s’arrête à un barrage de police, où on les prévient que des prisonnières se sont évadées dans la région. Déjà bien éméchés, les hommes lancent des « on descend pour chercher les filles. Elles doivent ne penser qu’à ça » .Lorsqu’un homme plus vieux, qu’on espère plus sage, rétorque « j‘ai de la peine pour vous, la jeunesse », c‘est pour exprimer combien lui, a « passé du bon temps en Chine » et comment il violait les chinoises en les menaçant d’une arme. Les joyeux touristes profiteront bien sûr d‘une pause pour aller violer et tuer l’une des jeunes prisonnières. Le nihilisme et la subversion politique n’a jamais été aussi fort que dans cet épisode, plus encore dans la description peu flatteuse des prisonnières elle-même qui, ayant à leur tour le pouvoir phallique des armes, se comporteront pour la plupart en hommes, y compris à l’égard des femmes. La bêtise du groupe avec sa meneuse y transpire plus que jamais, pour une vision très misanthropique où les accusées innocentes sont offertes en sacrifice tandis que les vraies psychopathes jouissent en toute sécurité d‘avancer sur le chemin du mal. A l’instar des films de Teruo Ishii, le cinéma de Shun’ya Itô s‘inscrit dans une représentation sadienne du monde assimilé à un enfer où l’humanité prend plaisir à faire souffrir son prochain, et où le mal se transmet et corrompt. Cette portée symbolique est aussi celle qui éloigne du sentiment du réel ou du moins lui donne une portée fantasmatique cauchemardesque, voire fantastique.

On espère voir Nami réagir. Mais, étrangement impassible, elle semble laisser l’humanité s‘entretuer tout en ruminant sa vengeance contre ceux ou celles qui l’ont humiliée, ont tenté de la faire disparaître. Elle plane au-dessus de la mêlée dans un silence presque surnaturel, ange rebelle, ange de la vengeance, ange exterminateur. Faussement passive, son regard en dit long sur sa manière de juger le monde.

Dans La Tanière de la bête (1973) qui clôt en beauté sa trilogie, Shun’ya Itô peaufine la métaphore d’une vengeance faite au nom de toutes les femmes car c’est la première fois que s’amorce à ce point l’idée d‘une solidarité féminine, entre toutes les laissées-pour-compte, celles que la société a abandonné sur le bas-côté. Ainsi Nami, éternelle fuyarde est recueillie par une prostituée, qui elle-même est prise dans un autre engrenage. Toutes les nuits, elle se donne à son frère retardé pour satisfaire ses désirs. L‘injustice envers les femmes pourrait servir de devise à l‘ensemble de la saga. S’il est indéniable que montrer les sévices permet toujours de montrer le corps féminin dénudé, la caméra de Shun’ya Itô parvient d’emblée à détourner la complaisance au profit d’une vision politique. Le tableau des personnages féminins peint par Shun’ya Itô trahit certes la tentation doloriste, mais constitue aussi le point de départ d’une rébellion orchestrée par Nami aux nom de toutes, qui s‘exprime parfaitement dans la chanson « Mélodie de la rancune » entonnée, par Meiko Kaiji elle-même présente en ouverture ou cloture des films et qui en quelque sorte vient palier au silence de Sasori :

Bien qu’on me traite comme une fleur rare

Dès que j’éclos on fait tomber mes pétales

Quelle sotte, quelle sotteMélodie de la rancune, d‘une femme stupide

On se moque de mon rêve, qui se transforme en regret

Je veux me réveiller, mais je n’y parviens pasLes femmes, les femmes

Mélodie de la rancune, du cœur des femmes

Pas de fleurs ni de fruits, même si je meurs

Ma vie ne sera faite, que de vengeance

Aux femmes, aux femmes

Mélodie de la rancune, pour vous les femmes.

Le plan final du 2e volet avec toutes ses prisonnières ivres de liberté courant sur une route en pleine ville poursuit cette idée d‘une femme les représentant toutes.

Pourquoi ces trois premiers volets constituent-ils trois œuvres majeures avant un quatrième encore captivant et deux autres assez ratés. La réponse tient en deux mots : Shun’ya Itô. En effet, à l‘instar de certains cinéastes de Roman Porno comme Tanaka, Konuma ou Sone, non seulement Shun’ya Itô s’abandonne à un style avant-gardiste, mais en tant que cinéaste ouvertement de gauche, il impose une vision, dans une approche idéologique, politique et subversive qui tranche avec le cahier des charges de la Tōei. L’ombre de la répression des mouvements étudiants de 1968-1969 et de la Nouvelle gauche pèse sur Scorpion, tout comme celle des scandales politico-financiers du premier ministre Kakuei Tanaka, connu pour un système de financement occulte qui lui permit de couvrir les dépenses de ses campagnes électorales.

Certes le schéma narratif reste approximativement le même : souffrir un jour, souffrir toujours, et victime d’injustices à répétition, subir les sévices et les exactions, passer pour une criminelle avant de frapper, d’assouvir sa soif de vengeance en se débarrassant des méchants. Mais en opérant des variations sur un même thème, Shun’ya Itô étudie son personnage, comme s’il cherchait lui-même à le comprendre au fil des films, non pas à percer ses zones d’ombres, mais à avancer plus en avant dans ses ténèbres. L‘énigme Sasori subsiste, et c‘est ça qui est si beau chez cette héroïne presque surnaturelle. Scorpion, avant d’être une victime puis une vigilante revêt une forme symbolique et subversive évidente, contre le pouvoir des hommes. Shun’ya Itô fait exploser les règles du genre, en introduisant féminisme et anarchisme de gauche dans du cinéma exclusivement réservé au public masculin, qui n‘est pas venu en salle pour qu’on lui ouvre les yeux et qu’on éveille sa conscience : il le prend à son propre piège, lui qui était venu laisser flatter ses bas instincts. Tous les personnages masculins sont affreux : tortionnaires ricanants, ordures, incarnations de la toxicité et de la pulsion de viol.

Shun’ya Itô entretient d’ailleurs un rapport très labyrinthique avec l’érotisme, puisqu’il détourne très astucieusement les codes du pinku – y compris sa dimension « contre nature » – tout en les illustrant. Si Sasori est hyper-sexualisée, elle aussi quasiment asexuelle, sans désir charnel, à l‘image de son mutisme, de son autisme, de son silence. Elle a en quelque sorte trop subi pour se risquer à l‘amour. Et si elle se sert parfois de son corps pour arriver à ses fins, c’est dans une totale absence de plaisir.

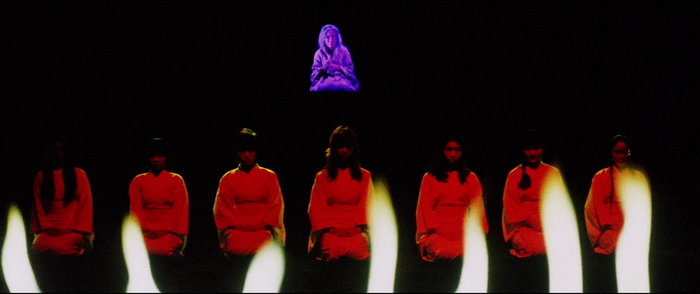

Ces trois premiers volets frappent par une folie formelle croissante qui repousse les limites, entre baroque et pop, dans une mise en scène constamment novatrice et expérimentale. Plans cassés, contre-plongées, cadrages biscornus Shun’ya Itô se lâche dans une forme d’hystérie cathartique, qui traduit le chaos mental et la sensation de l’immaitrisable, d’un temps et d’un monde qui ont sombré. La théâtralité y est prédominante, ne cessant de jouer avec les éclairages, faisant évoluer ses personnages comme sur une scène. Loin d’être statique, le résultat est bien au contraire, fantastique, plongeant dans des couleurs primaires rougeoyantes, des couchers de soleil enflammés prêts à se rompre en nuits bleutées. La conséquence est de métamorphoser des films d’évasions et de traque en véritable films de fantômes hypnotiques, dignes de l’univers de Kobayashi sur Kwaidan. Tout peut arriver, un car rentrant dans un tunnel peut provoquer une irruption du fantasme. L’entrée dans le trou noir, c’est également l’entrée dans un espace mental onirique vertigineux.

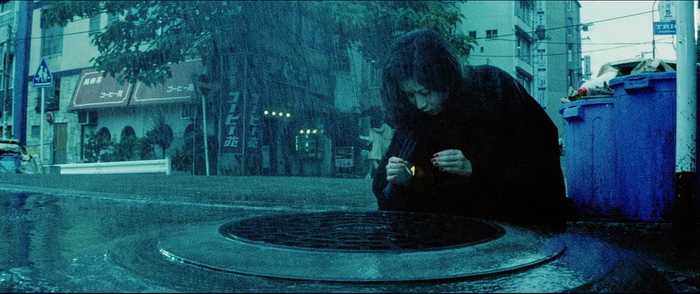

L‘utilisation régulière d’un arrière-plan aussi net que le premier – méthode régulièrement utilisée par Hitchcock avant Fulci ou De Palma – fragmente l‘écran en deux. Deux actions se jouent à l‘intérieur d’une même image, qui a l’air pourtant si statique. En fuyant la perception usuelle, la dualité du plan se déréalise. (Pour rappel, on enregistre le plan en deux temps en utilisant d’abord un cache à gauche et un cache à droite, puis on rassemble les deux pour obtenir une seule image, ce qui équivaut à rassembler deux moitiés d’images). Shun’ya Itô joue ainsi d’une déréalisation totale, faisant passer des éléments de réalité du côté du fantasme, et ce très rapidement. La séquence d’introduction du troisième volet est assez symptomatique de cette métamorphose. Scorpion est poursuivie dans le métro par le flic pugnace. Au moment où elle s‘enfuit du wagon dont la porte se referme, le policier lui saisit le bras et la menotte. Jusqu’ici, tout semble réaliste. Mais le moment où elle s‘empare d‘un couteau et lui sectionne le bras constitue un point de rupture du réel, un changement de dimension vers son double quasi fantastique et frénétique. Peu de temps après lorsque toujours menottée, elle se trimballe avec le bras coupé ( que l‘on retrouvera pourrissant dans la gueule d’un chien plus tard) dans un cimetière quasi gothique, on saisit que les frontières sont rompues, dans cet entre-deux entre le contemporain (cadre social, évoquant la prostitution, les méthodes d’incarcération, la violence du monde) et le visionnaire laissant place à l‘hallucination poétique, morbide, érotique, onirique.

L‘absence de Shun’ya Itô se fait cruellement ressentir dans le quatrième volet Mélodie de la rancune (1973) avec un Yasuharu Hasebe efficace mais plus sage. Finies la flamboyance et le délire. S’étant essentiellement illustré dans le Sukeban, ces Faster Pussycat kill kill à la japonaise (Le boulevard des chattes sauvages, qui révéla Meiko Kaji c’est lui) et dans un sous genre douteux du roman porno dédié au viol (le remarquable et terrifiant Harcelée !), Yasuharu Hasebe fait preuve d’un réel sens du découpage et de la géométrie du plan. Avec un rythme proche du thriller, Mélodie de la rancune délivre dans sa dernière partie quelques beaux moments de collage pop. Toujours co-scénariste, Hirô Matsuda assure une continuité dans les thèmes en particulier son essence politique, précisée ici par un personnage masculin plus sympathique avec lequel Sasori se risquera même à faire l’amour ! Et pour cause, les tortures subies après sa participation à des manifestations gauchistes étudiantes l’ont laissé traumatisé mentalement et physiquement impuissant. Mais chaque homme ayant sa part négative, il finira également par la trahir. Formellement moins brillant, sa dimension anarchiste n’en rappelle pas moins combien la critique sous-jacente qui transparaît dans ce climat de dictature assimilerait la saga Scorpion à l‘univers de l’uchronie : voici le Japon des années 70, avec d’autres dirigeants. Le carton mentionnant prudemment que tous les événements ne sont que fiction et les similitudes, pures coïncidences, rend la métaphore plus palpable. Le leitmotiv du pouvoir – représenté par la police toute puissante – pour désigner la criminelle et son irréfutable culpabilité est toujours le même : elle a tué des policiers. Ce couplet omettant évidemment les exactions commises par les « gentilles victimes ».Et les journaux suivront : au service des puissants pour perpétuer le mensonge. Kinji Fukasaku n’est pas loin.

Les producteurs auraient probablement dû en rester là, car on entre avec les deux volets suivants dans une exploitation pure qui se targue juste de respecter les trois étapes incarcération – souffrances – vengeance – à grand renfort de séquences racoleuses, et en dépit du bon sens, au point de réinventer le personnage à chaque opus une nouvelle innocente subissant tous les outrages avant de prendre sa revanche. L’évolution de la douceur niaise à la violence sans pitié n‘y est absolument pas crédible. Nami commence par être une pure romantique, un peu bébête avant de s’affirmer instantanément vengeresse, instantanément.

Adieu Meiko Kaji, c‘est d’abord Yumi Takigawa qui endosse en 1976 le costume une première fois, enquêtant de trop près sur la disparition de sa sœur pour se retrouver en prison, puis c’est au tour de Yôko Natsuki de s‘y coller, en nurse, témoin gênant d’un assassinat dans un hôpital…C‘est peut-être révélateur du statut symbolique qu’a acquis Sasori au fil des années, mais c‘est également au mépris de toutes les idées véhiculées précédemment, avec une forme de manque de respect pour l’héroïne originelle, qui confine à la misogynie.

La nouvelle Femme Scorpion : Prisonnière 701 (1976) et Cachot X (1977) sont écrits à la truelle. Ces deux volets sont passionnants à voir, pour mesurer à quels points les précédents avaient soigneusement contournés les pièges dans lesquels saute sans honte Yutaka Kohira. Retour au bas instinct du spectateur : provoquer d’abord la jouissance et le voyeurisme des sévices avant de provoquer ceux de la vengeance. Pour peu qu’on y prenne suffisamment de distance, même si le divertissement est d’un goût douteux, à la manière des W.I.P. les plus basiques, il reste rythmé et amusant, avec une Nami qui adopte réellement le costume de justicière comme un gimmick de western+ – la cape, le chapeau et l’ombre.

Il est indispensable de redécouvrir La femme Scorpion dans toutes ses aventures, y compris les moins glorieuses, car elles participent également à la compréhension du mythe à la mise en valeur de trois premières œuvres visionnaires, magistrales, atypiques. On assiste à la naissance d’une légende, d‘une héroïne qui perd sa substance humaine, son nom, pour se faire emblème. Sasori est toujours traquée, et c’est aussi par cette condition même qu’elle affirme son altérité, donc sa liberté, comme éternelle figure de rébellion.

Magnifique édition que celle proposée par Le Chat qui fume, avec de beaux suppléments essentiels composés par des spécialistes du sujet, qui ont le méritent de se compléter sans se répéter. Quelque part entre le doc et l’expérimental, réalisé par Yves Montmayeur (24 min) Melody Bar est une captation d’un concert de Meiko Kaji entrecoupée d’extraits, de digressions esthétiques, d’images d’archives et des propos de l’actrice qui revient sur la genèse et l’évolution de sa carrière. Le supplément de Clément Rauger consacré à l’actrice (Meiko, 1h11) vient merveilleusement compléter le bonus précédent, passionnant, très instructif, très précis. Vous saurez tout sur Meiko Kaji. Shun’ya Ito par Julien Sévéon (41′) permet quant à lui de saisir combien le réalisateur des trois premiers volets, loin d’être un cinéaste anonyme, impose à la fois sa patte esthétique et idéologique dans une saga qui aurait pu rester un produit d’exploitation anonyme. Enfin, le supplément de Fathi Beddiar (41′) Les Seconds couteaux, revient sur un certain nombres de « tronches » du cinéma japonais qui apparaissent dans Scorpion répondant ainsi à l’éternelle « Je le connais, mais bon sang, dans quels films l’ai-je donc déjà vu ! »

La Femme Scorpion

- Joshû 701-gô: Sasori / La Femme Scorpion / 1h27 / 1972 de Shun’ya Itô

- Joshuu sasori: Dai-41 zakkyo-bô / Elle s’appelait Scorpion / 1h29 / 1972 de Shun’ya Itô

- Joshuu sasori: Kemono-beya / La tanière de la bête / 1h27 / 1973 de Shun’ya Itô

- Joshuu sasori: 701-gô urami-bushi / Mélodie de la rancune / 1h28 / 1973 de Yasuharu Hasebe

- Shin joshuu sasori: Tokushu-bô X / La nouvelle Femme Scorpion : Prisonnière 701 / 1h27 / 1976 de Yutaka Kohira

- Joshuu sasori: Satsujin yokoku / La nouvelle Femme Scorpion – Cachot X / 1h26 / 1977 de Yutaka Kohira

Coffret édité par Le Chat qui fume

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).