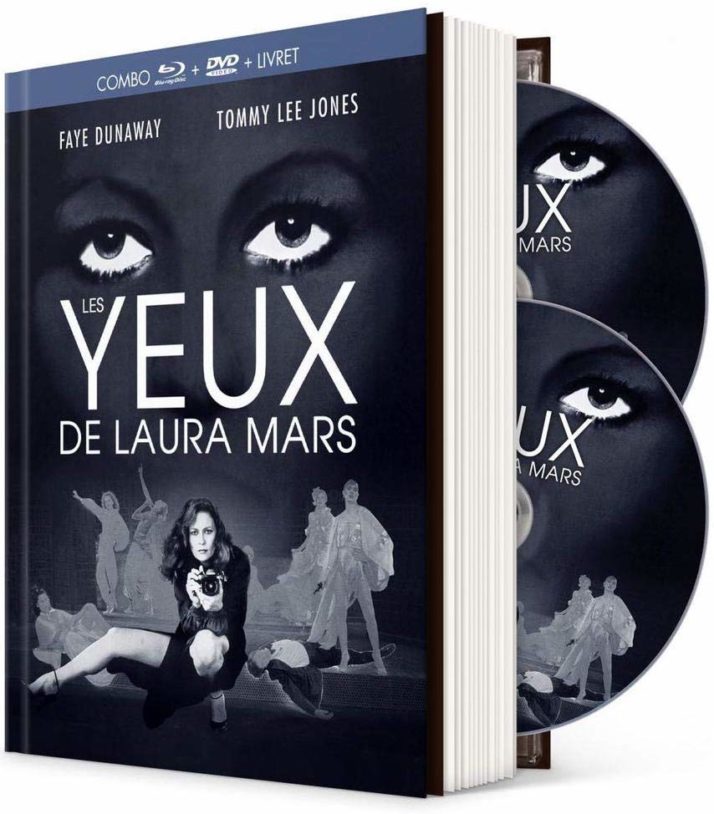

En parallèle à ses débuts dans le documentaire et à la télévision, Irvin Kershner devient enseignant à l’University of Southern California School of Cinematic Arts, activité qui le conduira à compter parmi ses élèves, entre autres, un certain George Lucas. Ce dernier lui renverra l’ascenseur en lui confiant, en 1980, la réalisation du deuxième volet de sa saga Star Wars, considéré, à juste titre, comme le meilleur. Perçu comme un mentor par de nombreux réalisateurs ayant suivi ses cours (Robert Zemeckis, Ron Howard), il demeure un cinéaste sans réelle personnalité bien que doté d’un vrai sens de la mise en scène qui lui permet de gagner la confiance des studios. Ainsi, entre la fin des années 50 et le tout début des années 90, il passe de petites séries B dramatiques et policières (The Young Captives, Face in the Rain), à des projets plus importants portés par des stars du moment : Sean Connery dans L’Homme à la tête fêlée ou encore Barbra Streisand dans Up the Sandbox. Devenu un yes man efficace, il met en scène bon nombre de suites de gros succès, L’Empire contre-attaque évidemment, mais aussi La Revanche d’un homme nommé Cheval, le James Bond non officiel Jamais plus jamais, dans lequel il retrouve Connery, et le plus que décevant Robocop 2. Échec critique et public qui lui coûtera sa carrière puisqu’il ne tournera plus de long-métrage après le flop de ce second opus. Suite au désistement de Lindsay Anderson qui disait détester le scénario pourtant signé John Carpenter, il réalise en 1978 Les Yeux de Laura Mars, désormais disponible dans un mediabook Blu-Ray / DVD édité par Sidonis Calysta. Alors que Streisand, Diane Keaton, Goldie Hawn ou encore Catherine Deneuve avaient été pressenties, c’est finalement Faye Dunaway, alors au sommet de sa carrière, enchaînant films d’auteur (Chinatown, L’Arrangement, Network) et succès populaires (La Tour infernale, Le Voyage des damnés), qui tient le rôle principal de ce thriller. L’actrice joue le rôle d’une photographe à succès qui voit sa vie basculer lorsqu’elle se retrouve assaillie de visions lui révélant les meurtres de ses proches. Rapidement, elle se rend compte que ces hallucinations sont en fait bien réelles…

(© 1978 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved)

Le titre du film résume à lui seul toute la thématique omniprésente. Ici le regard et les apparences occupent une place centrale et guident aussi bien le récit que la mise en scène. Dès les premiers instants, les yeux de Dunaway occupent tout l’écran avant que l’image ne vire au « négatif » et que la lueur dans sa rétine ne se pare ainsi de la « black light » évoquée par le personnage de Matt Dillon dans The House that Jack Built. Une manière pour le réalisateur de symboliser la part de morbide présente dans l’œil même de l’artiste fascinée par la mort : le point de vue de la photographe, renfermerait le mal, la violence que ses œuvres mettent à jour. Son propre reflet se retrouve démultiplié par les miroirs ornant les murs de sa chambre, renvoyant à cette sensation prégnante et déstabilisante de multiplication des niveaux de réalité qu’elle perçoit. Ainsi, lorsque les images de meurtres l’assaillent, visions et réel se mêlent dans des flashs médiumniques, brouillant ses repères en une « double vue » macabre, jusqu’à l’ultime séquence, où ce procédé trouve sa représentation la plus littérale. Ses photos elles-même semblent étrangement similaires aux clichés pris sur les scènes de crime par l’inspecteur Neville (interprété par un jeune Tommy Lee Jones, révélé par Rolling Thunder l’année précédente) faisant naître la suspicion quant à sa probable implication. La question se pose alors : son travail est-il influencé par la barbarie qu’elle pressent ou ses œuvres ont-elles pu donner des idées au meurtrier ? Lors d’une séquence de shooting, le questionnement prend même les atours d’une mise en abyme du cinéma, de créatrice active, dirigeant ses mannequins pour obtenir la sauvagerie voulue (comme sur un plateau de tournage) elle devient tout à coup spectatrice passive d’un véritable meurtre. Sa « révélation » vient d’ailleurs à elle alors que cette dernière pratique son art, rivée à l’objectif de son appareil, témoin malgré elle d’un véritable crime, alors qu’elle est en train de mettre en scène la mort, de la fictionnaliser. Le plan en vue subjective qui ouvre le film donnait déjà le ton, Laura est alors (comme tout spectateur) condamnée à assister à la scène sans pouvoir agir, littéralement plongée dans la tête du tueur. Kershner s’appuie sur un science du cadre certaine et une vraie foi en une puissance de figuration, se passant de tout dialogue lors de l’introduction par exemple. De nombreuses qualités formelles auxquelles s’ajoute un montage quasi expressionniste signé Michael Kahn (collaborateur attitré de Steven Spielberg), comme en témoigne ce plan d’un cadavre s’enchaînant avec le regard horrifié de l’héroïne. Si le cinéaste n’atteint pas la virtuosité formelle du maestro, il renvoie à certains Brian De Palma (Pulsions en tête) dans son rapport au voyeurisme et à un sous-genre bien connu, lui aussi héritier du thriller hitchcockien : le giallo.

(© 1978 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved)

Les Yeux de Laura Mars puise donc ses influences dans l’épouvante transalpine chère à Dario Argento et Lucio Fulci. Considéré par certains comme l’unique tentative américaine du genre, il doit en grande partie ce statut au scénario signé par un John Carpenter pas encore propulsé au sommet grâce au succès d’Halloween (le film est d’ailleurs produit par Jack H. Harris, tout comme Dark Star). Si le script a été réécrit par David Zelag Goodman (scénariste des Chiens de paille et de L’Âge de cristal) afin de mieux refléter l’effervescence du New York des 70’s, quitte à lui apporter une dimension disco-kitsch par moments, l’ombre de Big John est tout de même omniprésente. À travers la peinture hypocrite d’un capitalisme (la publicité) se servant du sexe et de la violence des photos de Laura afin de vendre tout en les condamnant moralement (l’artiste est taxée de « voyeuse frustrée ») il évoque le souvenir du final de They Live ! et sa réponse aux critiques envers son cinéma. La rencontre d’Éros et de Thanatos au sein des œuvres de l’héroïne (inspirées du travail de Chris Von Wangenheim) dérange autant qu’elle fascine le microcosme artistique. La contamination par le Mal (thématique chère à l’auteur de The Thing) trouvant un échos visuel dans ces images de mort venant peu à peu parasiter la vision de la protagoniste. Les gants noirs et l’arme blanche utilisés par le tueur ainsi que ce personnage de policier séduit par la principale suspecte de l’enquête dont l’art semble inspirer les tueries (relation que l’on retrouvera dans Basic Instinct de Paul Verhoeven) sonnent également comme un hommage au sous-genre italien. Comme le souligne Laurent Bouzereau dans son intervention en bonus, le script original multipliait les fausses pistes, faisant de chaque second rôle (tous tenus par des vraies gueules de cinéma : Raúl Juliá, Brad Dourif…) un meurtrier potentiel, dans la grande tradition du whodunit et clin d’œil probable à Six femmes pour l’assassin de Mario Bava, prenant place, lui aussi, dans le mode de la mode. Les diverses réécritures et la mise en scène de Kershner éloignent pourtant le long-métrage de l’horreur en faveur d’un thriller doublé d’une critique du milieu qu’il décrit avec ses agents plus intéressés par la rentabilité que par la sécurité de la protagoniste. Une volonté de réalisme qui se traduit par la présence de vrais modèles interprétant des mannequins et par les photos promotionnelles signées Helmut Newton et Rebecca Blake. Si le réalisateur ne copie pas bêtement les gimmicks baroques du giallo et ses excès sanglants (et parfois racoleurs), il s’en écarte presque trop, entraînant une sensation étrange de puritanisme (renforcée par le propos un brin moralisateur), résultat d’une probable censure du studio. Il fait néanmoins montre d’un vrai savoir faire dans les montées de tension, jouant avec des gros plans annonciateurs des meurtres à venir, comme il le précise dans son commentaire audio. Avec sa violence graphique quasi absente, ses scènes de sexe très prudes et son générique chanté par Barbra Streisand (faisant regretter les mélodies de Riz Ortolani, Stelvio Cipriani ou Ennio Morricone), le film paraît bien trop sage et calibré pour concurrencer ses homologues italiens et leur démesure érotico-gore. Même si son sujet aurait sans doute mérité un traitement plus audacieux pour convaincre pleinement, il en résulte néanmoins un produit soigné, efficace, foncièrement romantique et mis en scène avec élégance.

(© 1978 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved)

Disponible en Blu-Ray et DVD chez Sidonis-Calysta.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).