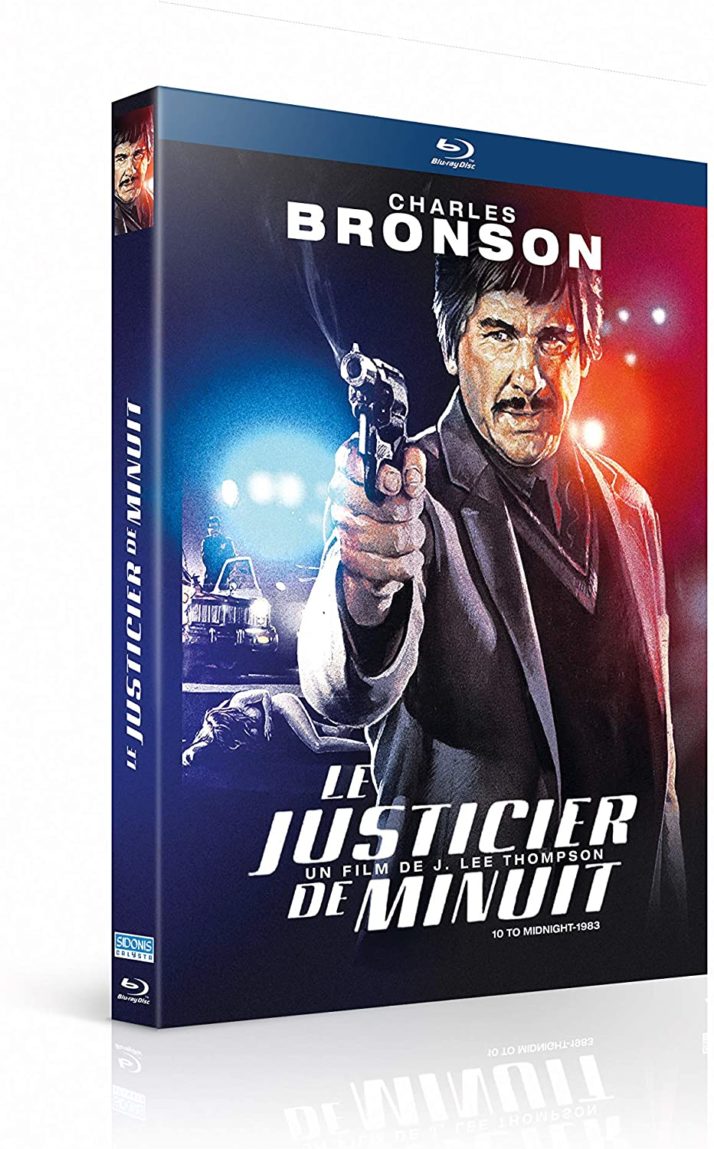

En chute de popularité à la fin des années 70, Charles Bronson parvenait en 1982 à rameuter les foules en reprenant le rôle de Paul Kersey pour Un Justicier dans la ville 2 (Death Wish 2). Cette première collaboration avec la Cannon Group fondée par Menahem Golan et Yoran Globus, propulsait d’un même élan la firme vers un nouveau statut sur le plan commercial. Dès lors, les deux hommes entendaient bien fructifier leur association avec la star. Ainsi, quelques mois à peine après la sortie du deuxième opus du célèbre vigilante, les cousins annonçaient au festival de Cannes un nouveau film ensemble sur la seul base d’un titre : 10 to Midnight. Dans le même temps, l’acteur, qui avait déjà travaillé à quatre reprises avec Jack Lee Thompson (Monsieur St. Ives, Le Bison Blanc et Cabo Blanco), lit un scénario intitulé Blood Bath (ou Bloody Sunday selon les sources), qui lui est proposé par le réalisateur et le producteur Lance Hool. Ce script écrit par William Roberts (Les 7 Mercenaires, Le Pont de Remagen) s’inspire du tueur de masse Richard Speck, tristement connu pour avoir commis un massacre en 1966. Devenu très proche humainement de Thompson, son nouveau cinéaste privilégié (ses relations avec Michael Winner tendent à se refroidir), Bronson demande alors à son ami Pancho Kohner de proposer le projet à la Cannon, qui le valide sans tarder. Quelques modifications, adaptations et réécritures s’opèrent jusqu’à accoucher d’un long-métrage, traduit de manière opportuniste Le Justicier de minuit pour l’exploitation française. Un choix trompeur et dommageable, feintant une filiation avec la saga Death Wish afin de surfer sur son succès. Ce pur thriller plus proche de l’horreur que de l’action, stylistiquement à mi-chemin entre une sobriété seventies et des penchants plus racoleurs, propre aux années 80, intègre aujourd’hui la conséquente collection consacrée au comédien par Sidonis Calysta. Charles Bronson campe Leo Kessler, un lieutenant de la police de Los Angeles qui enquête sur des meurtres de femmes, toutes victimes du même serial killer. Si Kessler et son jeune partenaire Paul McAnn (Andrew Stevens) en viennent rapidement à soupçonner Warren Stacy (Gene Davies), il leur manque des preuves pour l’envoyer dans le couloir de la mort. La traque va recommencer, plus sanglante encore qu’auparavant…

© Sidonis Calysta 2021

Produit d’exploitation réalisé au cœur d’une période qualitativement très inégale pour Charles Bronson, Le Justicier de minuit, constitue une bonne surprise. Ses limites et facilités se font souvent le témoignage d’une époque révolue, devenant parties intégrantes du plaisir éprouvé au visionnage, du moins jusqu’à un certain point. Bien que lifté et rajeuni physiquement, l’acteur est introduit au travail, le visage creusé par la fatigue (son vieillissement est globalement assumé), frappant mécaniquement sur les touches d’une machine à écrire. Présentation inattendue où Leo Kessler, apparaît partiellement inactif, dépeint tel un homme d’action éloigné du terrain. Une punchline pré-générique filmée en gros plan, « I know you want a story, but I want a killer and what I want comes first », vient toutefois rappeler l’autorité du personnage, en plus d’induire la nature de l’intrigue : la traque d’un tueur en série. Un thème musical électronique aux airs d’ersatz des compositions cultes de Giorgio Moroder dans la parfaite tendance des bandes-originales eighties, accompagne des crédits assénés en rouge vif, avant que l’on ne découvre à l’œuvre le meurtrier, dont l’identité ne fera l’objet d’aucun mystère. Warren Stacey, incarné par Gene Davis (frère de Brad), belle gueule froide et lisse, ressemble à un simili Norman Bates croisé avec Julian Kay (Richard Gere dans American Gigolo), une filiation résumant en creux la pluralité des inspirations que tente de synthétiser Jack Lee Thompson. Réalisateur en activité dès 1950 et prolifique près de quarante ans durant, ayant traversé les courants en parvenant régulièrement à s’adapter, quitte à laisser le sentiment d’un manque de personnalité, il réussit ici, un intéressant grand-écart. Si la noirceur du script épouse une rigueur et une précision formelle notables, l’inscrivant dans l’héritage cinématographique de la décennie passée, ces atouts se heurtent à des codes délibérément associés aux années 80. En atteste la première scène de meurtre au bord d’un lac, à la fois efficace et triviale, tendue et dénuée de toute subtilité, évoquant sans distinction La Baie Sanglante (1971) de Mario Bava, slasher fondateur, et Vendredi 13 de Sean S.Cunningham, hit du genre en 1980, le tout ponctué de relents foncièrement bisseux. Ce passage s’inscrit lui-même, au sein d’une séquence d’introduction observant en détails le tueur, de ses motifs à son mode opératoire, sans oublier la mise en place d’un alibi en béton. L’attention accordée au méchant, est alors sensiblement supérieure à celle consacrée au héros, comme si ce dernier n’était qu’un rouage secondaire du récit, donnée foncièrement incompatible avec le statut de la tête d’affiche du long-métrage. Impression initiale faussement trompeuse, Kessler est bien le protagoniste, mais un espace non négligeable est laissé aux différents personnages qui l’entourent, qu’il s’agisse de sa fille Laurie, de Warren ou encore de son jeune coéquipier, Paul McAnn. Les interactions entre les deux hommes en charge de l’enquête, nous rappellent au fantôme lointain de The Mechanic (1972) de Michael Winner, dans lequel Bronson campait un tueur à gage professionnel formant son successeur. Onze ans plus tard, le voilà de l’autre côté de la loi, vieillissant et paternaliste, témoin privilégié d’un monde transformé qu’il contemple dépité. En ce sens, le renversement des valeurs que dépeint caricaturalement le film (« La loi protège ces ordures, comme si c’était une espèce en danger » / « À une époque la loi était juste, aujourd’hui elle nous dessert ») semble, davantage qu’une conviction profonde de la part de ses auteurs, répondre cyniquement à la satisfaction d’une imagerie désormais indélébile faisant de l’acteur un emblème réactionnaire. De Kersey à Kessler, seuls quelques lettres changent, bien trop peu pour décoller les étiquettes qui lui collent à la peau.

© Sidonis Calysta 2021

Cependant aussi problématique soit-il idéologiquement, Le Justicier de Minuit, en forçant constamment le trait, jusqu’à un final fascisant des plus douteux sur le fond (à peu de choses près, repris à l’identique sur une célèbre production Cannon ultérieure : Cobra de George Cosmatos avec Sylvester Stallone en 1986), annihile tout velléité de réalisme et désamorce toute crédibilité politique. En revanche, le long-métrage pâtit plus largement d’un script rafistolé dans la précipitation, aux contours immédiatement plus pénalisants. Construit comme une course contre la montre, le scénario n’est pas exempt de reproches et entache une mise en scène globalement soignée. Il aligne pêle-mêle des éléments invraisemblables fondamentalement ridicules (la nudité du tueur au moment d’opérer, justifiée par la nécessité maladive de ne laisser aucune trace sur ses vêtements), des coïncidences énormes (la proximité entre Laurie Kessler et la première victime montrée à l’écran) et des rebondissements parfois grossiers (le héros criminalisé dans l’opinion). Paradoxalement, à mesure qu’il perd en qualités « objectives », 10 to Midnight, gagne en plaisir « déviant » notamment par la dichotomie qu’entretient sa forme à la fois anachronique et modeuse. Au cœur d’un thriller sombre et violent, bifurquant dans son dernier tiers vers le vigilante, soutenant l’idée (contestable) de combattre le mal par le mal, Jack Lee Thompson se laisse aller à des séquences aux allures clipesques évoquant avant l’heure Flashdance ou Rocky IV. Cet emballage esthétique improbable et étonnamment jouissif, vient autant attester de la fin d’une époque que marquer sa déférence aux nouveaux standards, sans forcément avoir à rougir face à la concurrence. À la faveur de ces partis-pris visuels, le réalisateur prend implicitement ses distances avec les discours passéistes de son protagoniste. Il ne faut pas être totalement dupe, cette enveloppe est aussi conjoncturelle à un calcul marketing évident, celui de renouveler légèrement l’image de Charles Bronson (dont le vieillissement est globalement assumé) plus tôt tu dis qu’il est lifté et rajeuni, l’adapter aux nouveaux canons en vogue tout en restant fidèles aux recettes de ses succès post-Death Wish. Reste qu’en dépit de ses carences avérées et de ses aspects les plus contestables, le film tire son épingle du jeu et se pose comme un honnête divertissement, se revoyant aujourd’hui non sans déplaisir. L’édition, en plus d’un master restauré, s’accompagne de deux suppléments : une présentation par Gérard Delorme ainsi qu’un documentaire d’époque, Charles Bronson, un héros populaire.

© Sidonis Calysta 2021

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).