Epicentre Films a sorti l’intégrale des films du réalisateur lisboète avec, bien évidemment les quatre longs-métrages les plus réputés, de « O Fantasma » (2000) jusqu’à « La dernière fois que j’ai vu Macao » (2012), mais aussi ses premières œuvres, et un ensemble copieux de courts-métrages inédits. Les films incluent des courts métrages de João Rui Guerra da Mata, dont il faut souligner l’importance. Proche collaborateur de João Pedro Rodrigues, il est étroitement associé à la réalisation et à l’écriture de chacun des films. Il en co-signe certains directement (« China China », « …Macao », « Mahjong »).

Remarqué dès son premier film, João Pedro Rodrigues n’a cessé de développer une œuvre passionnante, évoluant de projet en projet, partagé entre un effort de réalisme et une fantaisie distillée, qui amène ses fictions sur les rives de l’onirisme. Rodrigues est un formidable narrateur, préférant pour ses films la discrétion au formalisme. Il est surtout, l’auteur de personnages de fiction très forts : Sergío, le jeune garçon éboueur à la félinité perverse ; Odete, la jeune employée de supermarché en pantins à roulettes ; et enfin Tonia, le transsexuel âgé, saisi dans la plénitude et les tourments de ses derniers jours.

Par ses thèmes crus et sa sexualité gay affichée, l’œuvre de João Pedro Rodrigues aurait pu rester dans la niche d’un cinéma estampillé LGBT, ou se rapprocher de la flamboyance exubérante d’un Pedro Almodóvar, un réalisateur qui pratique comme lui la relecture du genre mélodramatique. Pourtant, son œuvre ne cherche pas à revendiquer une cause, à exhiber ou provoquer par gratuité. L’ambition est d’abord cinématographique et narrative, et se manifeste, contre toute attente, dans une certaine douceur de filmage. C’est un art du romanesque très personnel qui passe autant par l’imaginaire que par un besoin d’enquête et d’immersion documentaires.

João Pedro Rodrigues dans « Ce qui brûle guérit », 2012, réalisé par João Rui Guerra da Mata

Le parcours des trois premiers longs

Traverser la filmographie de João Pedro Rodrigues, et la découvrir d’un trait, comme ici, rassemblée, c’est un peu évoluer en funambule, sans savoir quelles surprises nous ménageront les prochains films, comme autant d’aventures et de revirements singuliers. Le premier long-métrage, « O Fantasma » (2000), montre les tournées des éboueurs dans les rues de Lisbonne. Sergío, est l’un d’eux : un jeune garçon plutôt farouche et arrogant, d’autant que son métier l’écarte de la vie diurne. Avant de les ramasser, Sergío fouille les poubelles des particuliers, à la dérobée, par curiosité perverse et fétichiste. Son sadomasochisme transparaît dans des relations homosexuelles insatisfaisantes, ou dans le jeu d’humiliation auquel il soumet Fatima, une collègue amoureuse qui le relance obstinément malgré les échecs. Ses fantasmes, avivés par la rencontre d’un nageur athlétique, vont peu à peu prendre corps. Ils le conduiront à errer, tel un animal furtif, fantôme et lubie incarnés, ou tel un avatar de super-criminel, en combinaison et masque noir, avant de se dissoudre définitivement dans la nuit qui l’a fait naître…

Après la force de « O Fantasma », son mélange de veille et de rêve indistincts, porté par Alan Vega en fond musical (« Dream Baby Dream » de Suicide, revisité pour l’album « Cubist Blues »), il n’était pas facile d’envisager un second film. C’était courir le risque de la répétition, accru par la reconnaissance critique, et de la dilution thématique. « Odete » (2005) se déplacera de l’univers masculin, fantasmatique et fantomatique du premier film, avec ses pointes d’imaginaire sexuel gay, vers un portrait de personnage féminin, celui d’Odete, dont le rêve de maternité va se transformer en une hystérie psychosomatique ambigüe. Aux péripéties lunaires du premier opus, succède l’irradiation colorée de ce mélodrame en grande partie diurne, ou disons, plus partagé entre un ici et un ailleurs crépusculaire. Odette s’immisce entre deux garçons, Rui et Pedro, le premier ne pouvant accepter le deuil récent du second. La jeune femme s’emploie – par malignité ou ingénuité, ce n’est pas tranché – à faire revivre Pedro en elle ; dans une maternité hallucinée et par le mimétisme de sa mise. Un fil thématique unit bien les deux films : des formes narratives similaires, toute en dérive, pour un écoulement de situations que l’on ne peut anticiper ; un fantastique latent, où les fantômes et le désir parasitent le réel ; des troubles de l’identité… Mais cette topographie « auteuriste » n’est pas arrêtée. L’œuvre évolue sinueusement, par développements intuitifs.

Cristina De Oliveira et Nuno Gil dans « Odete » (2005)

« Mourir comme un homme » (2009) remet un peu les cartes à plat. On pourrait penser qu’il s’agit d’un nouveau mélodrame dans la lignée du précédent, et d’autant plus bigarré que le personnage principal, Tonia/Antonio, est un transsexuel, vedette vieillissante d’un spectacle de cabaret. Néanmoins, Rodrigues opte pour une forme anti spectaculaire, une sorte d’élégie contemplative, allant à rebours des stéréotypes et de l’exubérance attendus. Le film a donc, pour qui connaît les deux premières réalisations, un ascétisme et une sérénité, surtout dans son développement central, assez déroutants ; comme un renoncement ou un retrait dans une écriture plus classique. Les rares moments démonstratifs : de somptueux panoramiques et travellings, ou un effet de solarisation en bichromie, n’en acquièrent que plus de force et de signification. Dans « Mourir comme un homme », Tonia, la transsexuelle très croyante et repentante, accomplit à sa manière un parcours terminal de sainteté, avec un calvaire coulé dans l’ordinaire, et sa série d’étapes, du lavement du corps stigmatisé et décharné jusqu’à l’assomption « victorieuse ». Le propos pourrait paraître blasphématoire, misérabiliste, voire didactique (assumer sa transsexualité ou s’y perdre indéfiniment), mais Rodrigues en déjoue les écueils, par un humour pudique et une absence de calcul manifeste. La nuit et le jour font place à un large fondu comme en témoignent les scènes de tombées du jour, les éclaircies insensibles, et, en contrepoint très contrasté, l’éclairement du finale.

Alexander David et Fernando Santos dans « Mourir comme un homme » (2009)

Un quatrième long : « l’affaire » Macao

João Pedro Rodrigues perpétue, de film en film, la même équipe technique et artistique, notamment João Rui Guerra de Mata, son partenaire des débuts, le plus souvent en charge de la direction artistique, mais participant également à l’écriture des films (pour les personnages de « O Fantasma » et le scénario de « Mourir comme un homme »).

« La dernière fois que j’ai vu Macao » (2012)

Dans « La dernière fois que j’ai vu Macao » (2012), son quatrième long-métrage, João Pedro Rodrigues convoque les souvenirs de João Rui Guerra da Mata. Ce dernier, fils de marin, a eu une enfance nomade, résidant dans les différentes colonies du Portugal, et à Macao, l’une d’elles, devenue chinoise en 1998. De son côté, Rodrigues instille une autre mémoire dans ce projet, cinématographique cette fois-ci. Le fantôme de l’actrice Jeanne Russell, héroïne du film de Nicholas Ray et Josef Von Sternberg (« Macao » de 1952), semble habiter les rues macanaises par sa silhouette furtive et le bruit de ses talons aiguille. Développé en coproduction avec le studio du Fresnoy, cosigné et codirigé avec João Rui Guerra da Mata, « …Macao » se construit dans ce feuilletage de fiction et de documentaire. Da Mata y tient le rôle principal, endossant le rôle du détective amateur, en caméra subjective et voix-off, selon la convention du genre policier, dans une narration à la première personne. Appelé à la rescousse par Candy, une amie transsexuelle (double iconique de Jeanne Russell) qui se sait menacée, João Rui Guerra retourne à Macao ; il se perd dans le dédale des ruelles sur le chemin de rendez-vous interlopes. Le pèlerinage autobiographique se confond avec le film noir et les tribulations exotiques. En découle une forme hybride, fortement fictionnelle, avec quelques images mises en scène pour boucler le récit, mais d’autres résolument documentaires au centre du récit. La fiction est principalement assurée par un jeu de correspondances, tissées au montage – entre les séquences, les sons réels et ajoutés (les voix hors-champ des acteurs, les bruitages évocateurs) – pour résonner dans l’imaginaire du spectateur. C’est une fiction conduite à plusieurs voix avec rimes et décalages, dans les marges de l’autobiographie et du documentaire de voyage.

Cindy Scrash dans « La dernière fois que j’ai vu Macao » (2012)

Le postulat narratif part de la propre expérience de da Mata. Une fois débarqué, João Rui Guerra est confronté à une langue qu’il ne comprend plus et à une ville, différente de celle qu’il a connue. Il la perçoit comme un idéogramme incompréhensible, parfois hostile, où se dessine en creux la superstition d’une catastrophe millénariste. Macao est un vestige mutant, une Las Vegas orientale, petite et surdimensionnée à la fois, un simulacre de mégalopole, un ruine postindustrielle à la dérive : archaïque, fascinante et chaotique. Les deux réalisateurs invitent les spectateurs à entrer dans un aller-retour permanent entre la ville perçue et celle rêvée, passée et fictive, dans le temps même de l’énonciation. On peut y trouver des similitudes avec des procédés et références bien connues : le roman-photo SF de « La Jetée » ; le finale apocalyptique de « En Quatrième Vitesse » ; ou plus simplement, l’exercice facétieux, évoqué par les auteurs, du sous-titrage inventé pour un film non doublé, quand la langue d’origine est incompréhensible. Ce projet singulier, d’une forme cinématographique très à part, mais rattaché thématiquement au reste de la filmographie, peut dérouter ou séduire pour les mêmes raisons : son goût du rébus, du détournement, de la diapositive imaginaire… Mais sa forme, aussi « économique » et « spéculative » soit-elle, reste d’un esprit aussi ludique que populaire : c’est un film de genre, noir, fantaisiste, et encore narratif, campé sur un échiquier fantastique.

Premières œuvres, courts et boni

Le plus du coffret, qui reprend les quatre longs-métrages déjà parus avec leurs compléments des éditions individuelles (courts-métrages et entretiens), réside dans les premières œuvres et les inédits rassemblés sur deux dvds. « Le Berger / O Pastor » (1986), film de fin d’études et premier court-métrage de João Pedro Rodrigues, pose déjà le goût du réalisateur pour un onirisme en pointillés, comme en attesteront par la suite les ouvertures très insolites de ses longs-métrages. Un vieux berger est sommé par son patron de prendre sa retraite mais rattrapé par l’ennui, il retourne « hanter » clandestinement les champs de pâturage, sans bâton ni troupeau… Rodrigues pose avec ce premier film une grammaire singulière, laconique et elliptique jusqu’à en devenir énigmatique. C’est aussi un film au croisement de l’observation documentaire, et de l’écriture fictive, où le réalisateur brosse avec un certain humour, mais sans ironie, le portrait d’un être « sorti » du troupeau pour s’égarer dans la nuit. Suivra le beau diptyque documentaire « Voici ma Maison » et « Voyage à l’Expo » (1997 et 1998, deux moyens métrages d’une heure chacun), dans lequel Rodrigues « accompagne » les do Fundo, une famille d’émigrés portugais qui vit et travaille à Paris, mais retourne « au pays » dès qu’elle le peut. Chaque voyage est une occasion pour le couple de parents, de renouer avec les rituels familiaux, l’assiduité religieuse, et également la modestie, moins confortable mais réconfortante, de ses origines quasi rurales. En vacances d’été à l’Exposition Universelle de Lisbonne, la famille se mue, ironiquement, au détour de vignettes en apparence triviales, en touristes distanciés. L’acculturation bien qu’inconsciente, et non soulignée par le film, est tacitement interrogée par ce pays et cette « maison » qu’ils regardent désormais avec des yeux de spectateurs.

La famille do Fundo dans « Voyage à l’Expo » (1998)

« Parabens ! » (de 1997, compris dans les bonus de « O Fantasma »), inaugure une série de films, où Rodrigues et da Mata (comédien ici), se dirigeront de manière croisée comme acteurs, dans leurs films respectifs. Ce jeu d’apparitions est une manière de célébrer à l’écran, comme une preuve d’estime, avec humour, le caractère indissociable de cette entente, autant humaine qu’artistique. Il en va du portrait, autoportrait ou reflet en miroir, plein d’équivoques, de fantaisies fictives, comme un jeu de pistes aux consonances parfois biographiques. A l’autre bout de la filmographie, « Ce qui brûle guérit » (2012), réalisé par João Rui Guerra da Mata, est une réponse qui met en scène João Pedro Rodrigues dans le rôle principal. Les deux récits dialoguent également dans leur correspondance thématique, le premier narrant les débuts pétulants d’une relation homosexuelle le lendemain d’une nuit d’ivresse, tandis que le second, monté en superposition avec les images de l’incendie de Lisbonne, en signe la fin, dans une succession de « tirés de rideau » alanguis et mélancoliques. Entre les deux, le court « Camouflage Self-Portrait » (2008) de Rodrigues, filmé en numérique basse qualité, anticipe l’ouverture de « Mourir comme un homme », réalisé un an plus tard. Se distingue dans cette correspondance filmique interposée, l’ensemble des courts-métrages coréalisés par le duo dans le prolongement de « La dernière fois que j’ai vu Macao » : le documentaire « Aube Rouge » (2011) sur l’impressionnante activité du marché « Vermelha » (soit Rouge, d’où le titre) de viande et de poisson à Macao ; et « Mahjong » (2013), une sorte de postscriptum à « …Macao » situé dans la périphérie de Porto, dans le quartier chinois réputé dangereux d’une zone industrielle et commerciale. L’origine de cette « filière » asiatique, puisé dans les souvenirs d’enfance de da Mata et son intérêt pour les communautés chinoises du Portugal, est posée dès 2007, avec « China China », tourné dans la Chinatown du nord de Lisbonne.

Une allusion à « …Macao » en ouverture du court-métrage « Aube Rouge » (2013)

Cet amour des genres (fantastique, policier, mélodrame et même film de guerre), placés en sous-main, inflexions ou faux-semblants narratifs, au cœur de récits en apparence naturalistes, joue également dans les commandes de films impulsées par des institutions. « Le matin de la Saint-Antoine » (2012) évolue insensiblement d’une situation réelle, l’ouverture du métro au petit matin, le calme des rues, et les premiers signes d’affluence à la sortie de la station, vers un dérèglement inexpliqué des comportements. Des jeunes gens marchent en plein milieu de la route, le regard absent, le pas anormalement lent, s’effondrent, vomissent, quand ils ne provoquent pas des accidents. Un film d’épouvante en somme, mais réduit à une marche abstraite et ralentie sur fond de cadres urbains géométrisés. Les tenants et les aboutissants, énigmatiques, sont pourtant contenus dans le titre : la tradition de la Sainte-Antoine, rituel d’offrande amoureuse, est devenue pour les jeunes lisboètes le prétexte d’une longue beuverie nocturne, dont on ne saisit à l’écran, que les ultimes et étranges stigmates. Chaque film de João Pedro Rodrigues, court comme long, obéit à cette logique d’un contenu ambivalent, et revêt presque une forme mutante ; un récit qui est à la fois ordinaire, descriptif, et sensiblement métaphorique, glissant de temps à autre dans une étrangeté semi-fantastique.

« Le matin de la Saint-Antoine » (2012)

João Pedro Rodrigues, et son complice João Rui Guerra da Mata, comptent parmi les réalisateurs les plus inventifs du cinéma contemporain portugais ; un cinéma qui semble connaître aujourd’hui un nouvel élan de créativité. On pourrait également citer Pedro Costa ou le travail plus récent de Miguel Gomes dans des registres sensiblement ou radicalement différents, mais où s’inventent également des formes et des expériences de cinéma très novatrices. L’œuvre de João Pedro Rodrigues est certainement provocante en surface, mais elle reste d’une certaine façon, l’une des plus romanesques et accessibles. Après la série sans faute des premiers films, et la sophistication des dernières réalisations (« …Macao », « Le Matin de la Saint-Antoine » et « Ce qui brûle guérit »), on a hâte de découvrir les développements futurs de cette filmographie.

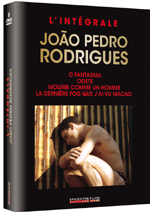

L’Intégrale João Pedro Rodrigues

L’Intégrale João Pedro Rodrigues

Coffret 6 dvds – Epicentre Films

sorti en décembre 2014

images : João Pedro Rodrigues – João Rui Guerra da Mata

Epicentre Films – Rosa Filmes – Blackmaria – Ad Vitam Productions – Le Fresnoy

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).