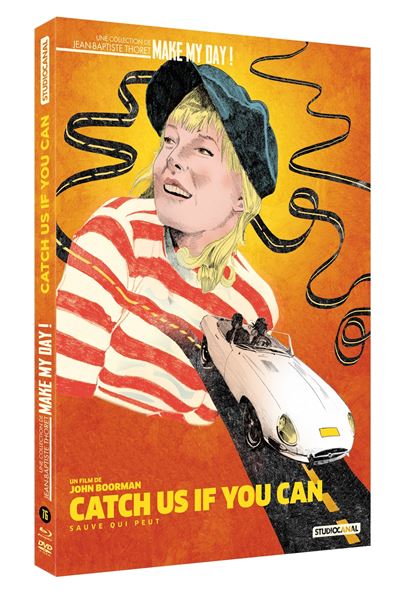

Avec Quatre garçons dans le vent en 1964, Richard Lester lança une mode (certes passagère), celle des films centrés sur des groupes musicaux en vogue. L’année suivante, les producteurs David Deutsch (Chacal) et Basil Keys (Zulu) décident logiquement de s’emparer du filon et lance la mise en chantier d’une comédie dédiée à The Dave Clark Five, une formation alors rivale des Beatles, quelque peu tombée dans l’oubli depuis. Pour mener à bien ce projet intitulé Catch Us if You Can et initié par le leader Dave Clarke lui-même, ils font appel à un réalisateur inattendu. John Boorman s’est fait remarquer depuis quelques années déjà avec des documentaires télévisés engagés consacrés aux marginaux et aux laissés-pour-compte de la société britannique (Citizen 63, In View), tout comme ses compatriotes John Schlesinger ou Ken Russell. À y regarder de plus près, il n’est pas étonnant que le metteur en scène, à l’écoute des évolutions de la société, ait été intéressé par l’histoire de Dinah, une mannequin qui, lassée de sa vie superficielle et bourgeoise, prend la fuite avec Steve, un cascadeur rencontré sur le plateau d’une publicité. Le pari sera gagnant pour lui puisque, selon une rumeur persistante, c’est en découvrant le long-métrage que Lee Marvin décida de proposer la réalisation du Point de non-retour à Boorman. Sauve qui peut de son titre français a rejoint les rangs de la collection Make My Day ! de Studiocanal, l’occasion parfaite de se pencher sur le point de départ d’une longue et riche carrière.

Copyright Studiocanal

Ce qui frappe de prime abord, c’est la manière dont le cinéaste se débarrasse dès les premières minutes du cahier des charges imposé par le chanteur. Le générique, accompagné de la chanson titre, suit le réveil des membres du groupe vivant en communauté dans une église désaffectée. Bien que fougueux et présentés comme déjantés, ces derniers font du sport, ont une vie saine, telle une manière de soigner leur image publique et de ne pas choquer leurs fans. Peu intéressé par ce véhicule à leur gloire, John Boorman, exclut d’ailleurs rapidement de l’intrigue les musiciens pour se consacrer pleinement à son duo principal. Conscient des limites du jeu de Dave Clark, il concentre toute son attention sur Dinah, incarnée par une Barbara Ferris autrement plus talentueuse, qui a remplacé au pied levé Marianne Faithfull initialement rattachée au projet. Dans sa préface, Jean-Baptiste Thoret révèle même qu’il confia à cette dernière certaines lignes de dialogue de son partenaire. Dans cette courte introduction en forme de clip musical, réside pourtant déjà le vent de révolte que le réalisateur insuffle au long-métrage. Lorsqu’un personnage, pendu à une corde, se balance au-dessus d’une fête donnée dans l’édifice religieux, il sublime ce désir de la jeunesse de se débarrasser des valeurs archaïques dans une énergie purement anarchiste. Cette soif de liberté qui s’apprête à bouleverser la deuxième moitié des années 60, se retrouve également dans les mécaniques d’un récit picaresque qui tutoie le road movie (genre pourtant majoritairement américain). A contrario, il observe avec beaucoup plus de méfiance l’émergence de la publicité et sa pénétration du quotidien. Des posters aux diverses enseignes de magasin, en passant par des plans sur des boîtes de céréales, l’existence des héros est parasitée par des stimuli visuels omniprésents. Même la cavale des deux amoureux, tous deux vêtus de marinières immédiatement marquantes, à bord d’une Jaguar Type E rutilante, est marketée. Tout devient un produit commercialisable et exploitable à l’envi. Lorsque les personnages se déguisent à l’occasion d’un bal masqué, c’est en icônes de cinéma (Charlie Chaplin, Harpo Marx, la créature du Frankenstein de James Whale), quasiment des logos, des marques. Vidé de sa substance, le septième art n’est plus qu’une marchandise comme une autre. Une vision pour le moins ironique de la révolte adolescente qui trouve son acmé dans une scène où Dinah s’inquiète que son manager, Léon, soit furieux de leur fuite. Un simple cut (le montage est assuré par Gordon Pilkington, à la baguette sur La Nuit du lendemain) le montre hilare au milieu des publicitaires et des investisseurs. Leur geste révolutionnaire, sans doute nécessaire, n’en demeure pas moins périssable.

Copyright Studiocanal

Tout dans cette quête d’un ailleurs (notion essentielle du cinéma de Boorman comme le souligne justement Thoret), n’est finalement qu’un simulacre. Leurs diverses haltes sont des versions dévitalisées, amoindries, de leurs rêves. Par exemple, lorsque Steve confie son désir de devenir moniteur de plongée en Espagne, c’est dans une piscine londonienne qu’ils se rendent finalement. Dinah, heureuse propriétaire d’une île qu’elle n’a jamais vue, se rend compte qu’il ne s’agit que d’un bout de terre se retrouvant isolé à marée basse. Les deux amoureux sont condamnés à fantasmer leurs projets, à en parler sans vraiment s’écouter, chacun isolé à une extrémité du plan. Leurs ambitions se heurtent à une triste réalité surplombée par le richissime Léon observant Londres du haut de sa tour. Dans son entretien présent en bonus, Philippe Rouyer évoque le désenchantement à l’œuvre dans la filmographie du cinéaste. Ici, la communauté hippie croisée par les héros s’apparente à une bande de désœuvrés, de junkies, qui reprochent à ces derniers leur attachement au mode de vie bourgeois. L’expérience traumatisante de l’un d’eux dans un monastère bouddhiste induit un échec des utopies, constat visionnaire compte tenu de la date de sortie du film. L’État, impuissant, emploie la manière forte et envoie l’armée afin de les déloger. Des méthodes expéditives qui entérinent une incompréhension totale et un conflit de génération insurmontable. La campagne anglaise que le couple traverse, lieu idyllique et berceau de tous les possibles loin de la grande ville, porte les stigmates d’une Histoire encore vivace. Des ruines et des carcasses de tanks, vestiges de la Seconde Guerre mondiale, hantent les paysages. Les thermes romains, où se déroule une scène cruciale, agissent comme un révélateur de la pensée des personnages : malgré leur envie d’un futur meilleur, ils sont tous, sans exception, englués dans un passé dont ils n’arrivent pas à se défaire. Une impasse qui teinte le film d’un goût amer inattendu. Steve, qui se fait une joie de retrouver le professeur de judo qui a marqué son enfance, se heurte à une désillusion tragique lorsqu’il réalise que celui-ci ne se souvient même pas de son prénom. Léon, businessman sans scrupules, se montre pourtant nostalgique et torturé. Enfin, le couple bourgeois qui accueille le duo (et nourrit certaines intentions libertines) n’est qu’une version âgée des protagonistes, une projection, un miroir déformant plein de regrets vivant au milieu de reliques. Parfait exemple de l’œuvre de commande détournée par son réalisateur, le désespéré Catch Me if You Can s’impose comme un essentiel pour tout amateur de la riche carrière de John Boorman.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).