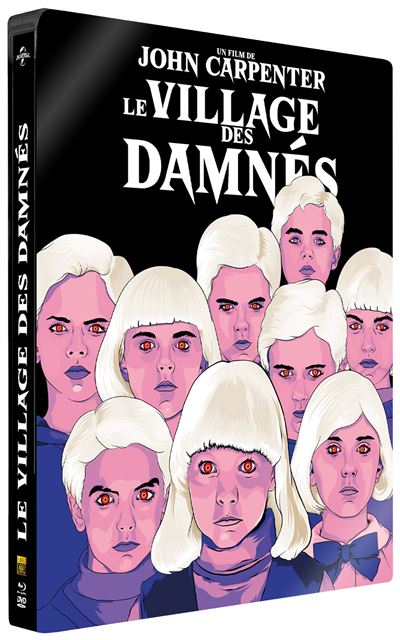

Tout juste sorti du méta et autoréflexif L’Antre de la folie, John Carpenter signe un contrat avec Universal afin de mener à bien l’un de ses rêves : tourner un remake de L’Etrange créature du lac noir de Jack Arnold. En contrepartie, la major lui impose la réalisation d’une autre réinterprétation en gestation depuis 1981, celle du Village des damnés de Wolf Rilla. Le scénario de David Himmelstein, auteur des Coulisse du pouvoir de Sidney Lumet, mais aussi de l’atroce Bad Company de Joel Schumacher, s’inspire autant du roman de John Wyndham (Les Coucous de Midwich) que de sa première adaptation signée Stirling Silliphant, Ronald Kinnoch et Rilla lui-même, en 1960. Le script raconte comment, un jour d’automne, une force invisible et mystérieuse plonge brutalement les habitants du modeste village de Midwich dans un profond sommeil. Quelques semaines plus tard, le docteur Alan Chaffee (Christopher Reeve dans son dernier rôle au cinéma avant d’être victime d’un tragique accident) découvre qu’une dizaine de ses patientes attendent un heureux événement. Le film, très mal accueilli au moment de sa sortie (il écope d’une nomination au Razzie Award du pire remake), dont l’échec en salle met fin au contrat entre le studio et le cinéaste, représente pourtant, a posteriori, un moment décisif de la carrière de Carpenter. Sous ses airs de produit de commande, Village of the Damned constitue l’œuvre la plus touchante et peut-être la dernière vraie réussite du metteur en scène, avant son geste radical, punk et kamikaze qu’est Los Angeles 2013. Malgré le plaisir éprouvé devant les spectacles badass que sont Vampires et Ghosts of Mars, les fulgurances de son épisode des Masters of Horror, La Fin absolue du monde (passons poliment sur Pro-Life issu de la saison 2 de la série) et la bonne tenue formelle, bien qu’impersonnelle, de The Ward, aucun ne retrouvera la grâce des chefs-d’œuvre passés. En quoi cette relecture d’un petit classique du fantastique, considéré par son metteur en scène comme un objet « facile à faire », constitue-t-elle l’un des moments majeurs de la carrière de Big John ? Sa redécouverte en master HD dans le superbe steelbook proposé par Elephant Films nous donne quelques éléments de réponse.

© MCA/ Universal Pictures. All right reserved.

Le Village des damnés ancre son action dans un cadre rural, une petite bourgade sans histoire qui sent bon l’Americana (alors que le roman se déroulait en Angleterre) et dont les habitants forment une communauté unie. Ce décor, a priori tranquille et banal, qui se retrouve confronté à un mal insidieux, Carpenter l’a déjà traité dans Halloween et Fog. Ici, le microcosme de Midwich est présenté comme Blanc, Protestant, travailleur, un parfait exemple du modèle WASP en somme. Pourtant, le mal qui ébranle l’harmonie apparente, surgit littéralement de l’intérieur, du ventre même des femmes, comme le remarque Stéphane du Mesnildot dans son entretien présent en bonus. À y regarder de plus près, sous ses atours heureux et soudés, le groupe est déjà gangrené et préfère masquer ses failles avec hypocrisie (l’homme qui se cache pour boire). Lorsque le vernis craque enfin, tous se retournent vers un obscurantisme sinistre, faisant des événements, une punition divine, et arpentent les rues armés de torches et de fourches, tels les villageois du Frankenstein de James Whale. Les enfants maléfiques ne font que révéler des fêlures et des défauts déjà à l’œuvre. Ils poussent leurs géniteurs à l’anéantissement, et ce, symboliquement avant même leur naissance (la crise conjugale que traversent Ben et Callie), le cinéaste faisant de l’enfantement un vecteur de destruction, à l’opposé des valeurs américaines et chrétiennes traditionnelles. Ils apportent avec eux un nouveau système, ordonné, froid et dépersonnalisé (le film de Wolf Rilla faisait écho aux jeunesses hitlériennes) qui va peu à peu dérégler celui en place et transformer les adultes en zombies pétris de peur à leur égard. Bien que le pasteur local (incarné par Mark Hamill) perçoive la marque du diable dans ces chérubins sans âmes, dépourvus de sentiments, tous identiques, la société qui les entoure est déjà enfermée dans un carcan normatif. La séquence où un défilé de voitures se rend à la maternité en est une représentation évidente : la culture yankee est fondamentalement codifiée, réactionnaire, sclérosée dans des valeurs religieuses (le réalisateur aborde frontalement le tabou de l’avortement, onze ans avant Pro-Life). Le docteur Susan Verner (campé par Kristie Alley), personnage froid, détaché, très carpenterien, est introduite comme étrangère à ce monde, cadré de dos, cigarette à la main. Moderne, c’est elle qui aborde le sujet de l’interruption de grossesse et qui s’oppose aux ordres du gouvernement, prêt à sacrifier une population entière. Totalement efficientes, les autorités (police et armée) finissent même par s’entretuer dans une séquence chaotique et presque jubilatoire.

© MCA/ Universal Pictures. All right reserved.

Le plan d’ouverture qui survole l’océan avant de faire planer une ombre menaçante sur une maison, révèle l’intention de John Carpenter : rien ne sera dévoilé de l’origine des événements, ou de l’objectif des enfants. Ni Dieu, ni même la science ne trouvent de réponse (à l’instar des héros de Prince des ténèbres) et l’humain se retrouve, une fois de plus, face à un mal indistinct, simplement réduit à une silhouette (The Shape, autre de nom de Michael Myers) ou caché sous les apparences angéliques de leur progéniture. Symboliquement, le cinéaste dresse pourtant une limite, une frontière invisible mais néanmoins bien réelle, à la « contamination », renforçant le climat anxiogène et inexplicable. Le magnifique scope anamorphique cher au réalisateur et la photographie de Gary B. Kibbe, collaborateur de Carpenter d’Invasion Los Angeles à Ghosts of Mars, donne naissance à certaines images saisissantes. Les plans glaçant sur des dizaines de corps allongés, immobiles, renvoient ainsi aux affaires de suicides collectifs sectaires (le Temple du peuple en tête), et renforcent cette volonté de faire naître la peur par l’économie. De longs travellings accompagnent la marche mécanique des enfants qui déambulent en rang au cœur du village, et matérialisent leur fonctionnement totalitaire. Seuls quelques effets sonores et visuels (les iris colorés), assez datés par ailleurs, viennent trahir cette profession de foi. Le thème musical, une nouvelle fois composé par le metteur en scène lui-même, en collaboration avec Dave Davies, fait surgir l’angoisse au cœur d’une banalité, d’une quotidienneté absolue tout en se jouant d’une douceur et d’une innocence apparentes. Comme dans The Thing, le monstre revêt les oripeaux du banal (l’ami, le chien, ici, la chair de sa chair) pour mieux tromper son monde. L’illusion est néanmoins de courte durée, le fantastique, le surnaturel, émergent et s’assument rapidement, au sein d’une séquence où l’intelligence précoce d’un bébé, assimilable à un miracle dans les esprits de cette communauté croyante, terrifie sa propre mère.

© MCA/ Universal Pictures. All right reserved.

La contamination par le Mal, la remise en cause des institutions, la vision libertaire de la société et toutes les autres obsessions carpenteresques, se doublent dans Le Village des damnés d’une dimension sentimentale assez rare dans son cinéma (exception faite de Starman). Le groupe d’enfants est même accusé d’être dépourvu d’empathie (« Sans émotions vous n’êtes rien ! »), comme phase ultime de leur déshumanisation. Plein de pudeur, le cinéaste filme les drames humains sobrement. La tragédie vécue par le docteur Chaffee est ainsi résumée en quelques plans silencieux et touchants, connectés entre eux par un effet de montage signifiant. De même, la jeune Mélanie (Meredith Salenger), figure virginale (les références à l’Immaculée Conception sont nombreuses) et personnage secondaire, devient le centre d’intérêt du réalisateur au détour de quelques séquences où, confrontée à l’avidité de son père et au traumatisme de sa fausse couche, elle hante un cimetière désert. Chacun affronte le deuil à sa manière dans un hameau où la mort rôde à chaque instant. Certains sombrent dans la folie, d’autres, à l’instar du protagoniste, choisissent de se battre et d’entretenir un espoir de rédemption. Le petit David, individu anticonformiste, se détache alors de ses semblables, silhouettes grises et indifférenciées, en expérimentant la peine, la douleur d’avoir perdu un être cher (littéralement sa moitié). Le plan où il étreint la main de Chaffee est en cela proprement bouleversant. Comme toujours chez le metteur en scène, le marginal, celui qui s’écarte du chemin tracé – métaphore explicitée lors d’une très belle séquence – est rejeté par le groupe (il est à noter que David était dans le roman et le film original, le leader des enfants). La fin ouverte, typique de nombre de longs-métrages du réalisateur, promet étonnamment l’espoir d’un ailleurs, une touche d’optimisme surprenante venant de l’auteur du nihiliste The Thing. Introspectif, ce dernier se permet même une relecture de l’acte fondateur de son cinéma. Dans Assaut, Carpenter filmait frontalement le meurtre d’une petite fille. Un choix brutal que Sébastien Bouley résume ainsi : « Partant du principe que l’acte est suffisamment choquant en soi, Carpenter ne souhaite pas amplifier la dramaturgie du moment. La séquence est d’une froideur absolue en termes de mise en scène : champ, contre-champ, la fillette s’écroule. »(1). Ici, il s’écarte de cette sobriété tétanisante, fait monter la tension, cadre le visage de l’enfant à travers le viseur d’un fusil. Puis, comme apaisé et afin de boucler tout un pan de sa filmographie, il retient le geste de son personnage, se refusant de briser à nouveau ce tabou quitte à conclure cet instant par un retournement ironique. Maîtrisé, foncièrement émouvant et plus personnel qu’il n’y paraît, presque à son corps défendant, Village of the Damned méritait une réédition digne de ce nom. C’est chose faite grâce au travail d’Elephant Films et la superbe remasterisation de leur édition Blu-Ray, malheureusement assez avare en supplément.

© MCA/ Universal Pictures. All right reserved.

(1) Sébastien Bouley, L’œuvre de John Carpenter : Les Masques du maître de l’horreur, Third Editions, 2019, p.95.

Disponible en steelbook Blu-Ray / DVD chez Elephant Films.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).