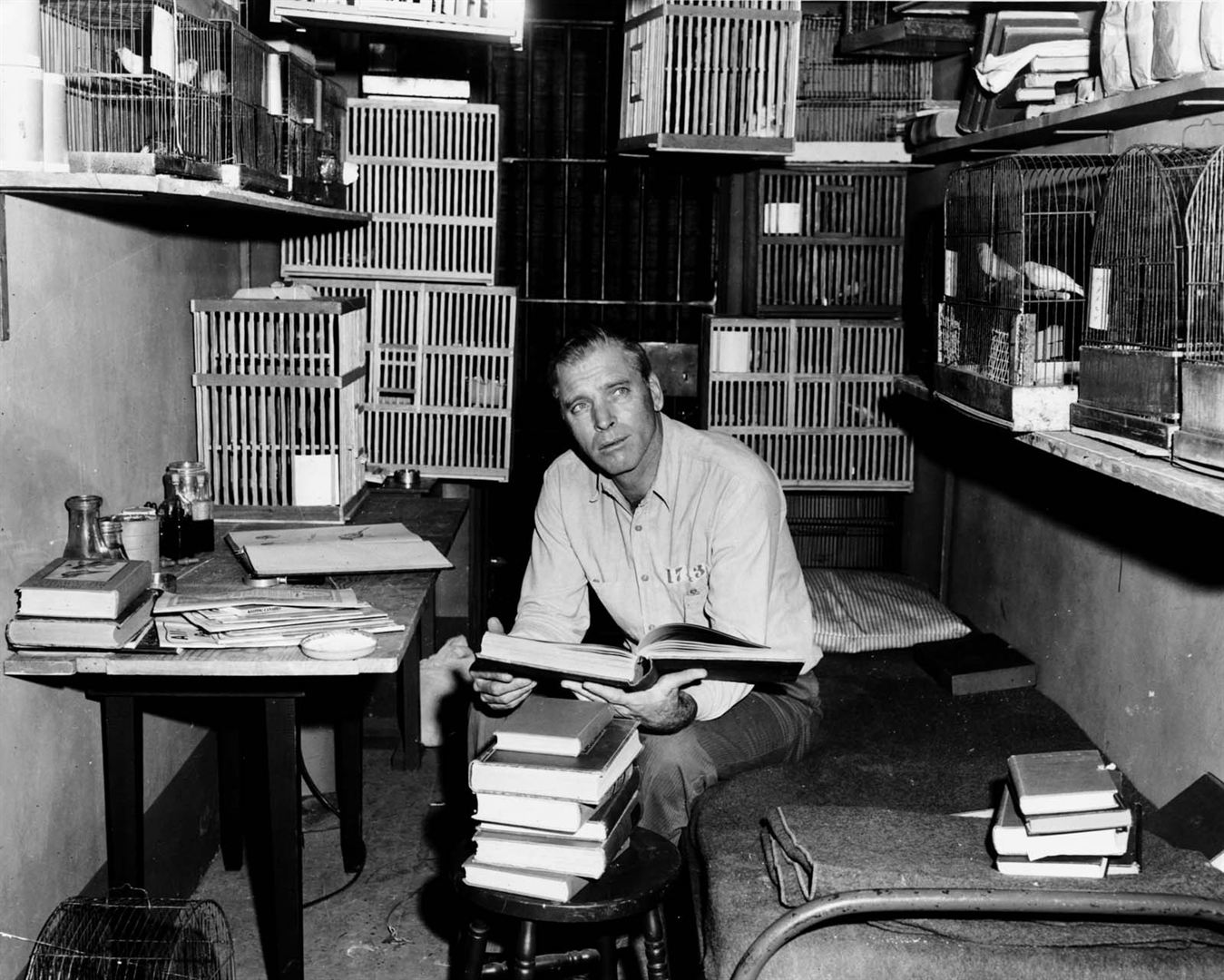

Forteresse réputée inviolable ayant « accueilli » les plus grands criminels (Al Capone, Machine Gun Kelly…), la prison d’Alcatraz a nourri l’imaginaire des metteurs en scène, pour le meilleur (Don Siegel avec son Évadé d’Alcatraz) et parfois pour le pire (Mission Alcatraz avec l’inénarrable Steven Seagal). L’un de ses pensionnaires les plus célèbres est Robert Stroud, condamné à douze ans pour meurtre avant d’écoper de la perpétuité après avoir assassiné l’un de ses codétenus. Durant les cinquante-quatre années passées derrière les barreaux (dont dix-sept sur le « Rocher »), il se découvrit une passion pour les oiseaux puis étudia l’ornithologie jusqu’à publier de nombreux ouvrages concernant les diverses maladies et pathologies des canaris. Perçu par beaucoup comme un porte-étendard des personnes condamnées à l’isolement dans les geôles américaines, il fit la une des médias et s’attira les foudres de l’administration pénitentiaire en recevant le soutien de nombreuses associations qui luttaient contre ce système. Désormais disponible dans un superbe coffret contenant le Blu-Ray et le DVD du film, ainsi qu’un livre de 200 pages signé Doug Headline riche en anecdotes sur le tournage houleux et la vraie personnalité de Stroud, Le Prisonnier d’Alcatraz de John Frankenheimer dresse le portrait nuancé de cette figure contestée (et contestable).

Copyright Droits réservés

Dès son ouverture, où le personnage de Tom Gaddis, auteur du livre Birdman of Alcatraz qui inspira le long-métrage (ici interprété par Edmond O’Brien), commence à narrer l’histoire de Stroud face caméra, le film a pour volonté de s’adresser directement au spectateur. L’île d’Alcatraz, visible dans le plan, est présentée comme une attraction pour touristes, des croisières étant alors même organisées afin de prendre en photo le fameux pénitencier. Durant les années 50 Robert Stroud était devenu une sorte de légende, le livre du journaliste cherchait à montrer aux Américains, encore sourds à sa condition, qui est était l’homme derrière le fait divers. Un même désir de réveiller les consciences, cette fois à travers le cinéma, est porté par un Burt Lancaster (coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine à la Mostra de Venise en 1962 pour ce rôle) alors superstar à Hollywood. En effet l’acteur, sensibilisé à la condition du vieil homme par le livre de Gaddis, est le véritable maître d’œuvre, aussi bien devant la caméra (impressionnante interprétation toute en rage contenue) qu’en coulisses. Après avoir acheté les droits de l’ouvrage afin de transposer la figure de « l’oiseleur d’Alcatraz » sur grand écran, il en devient également le producteur (en compagnie de son comparse Harold Hecht), s’endettant afin de produire le long-métrage via sa compagnie Norma. Lancaster choisit lui-même John Frankenheimer pour le mettre en scène (alors que leur relation avait été assez tendue sur le tournage du Temps du Châtiment l’année précédente) et va même jusqu’à s’opposer publiquement à l’administration qui voit d’un très mauvais œil ce projet. Charge virulente contre un système qui détruit les individualités, le film se présente sous la forme d’un récit elliptique couvrant plus de cinquante ans de la vie du criminel. Le scénario décrit, au fil de scènes tour à tour touchantes (lorsqu’il recueille un moineau blessé) ou cocasses (les échanges avec le personnage de Feto, interprété par Telly Savalas, au sujet de son canari sur le point de pondre), le difficile quotidien en isolement, mais aussi l’empathie, la solidarité et la fraternité qui subsistent néanmoins. En témoigne, cette scène où Albert (Hugh Marlowe), le gardien assigné à la cellule de Stroud depuis des années, lui rappelle qu’il n’est pas son ennemi et qu’il est, au fond, lui aussi condamné à être enfermé dans cette prison avec les détenus, réclamant juste un peu de respect, comme un reste de civisme dans cet univers qui vise à détruire la moindre parcelle d’humanité. Le Prisonnier d’Alcatraz introduit un antihéros condamné dès le départ, enchaîné à sa condition d’individu violent qui ne peut contrôler ses pulsions, son agressivité (seul l’entourage de ses oiseaux semble le calmer) et esclave de sa relation avec sa mère (Thelma Ritter), possessive et jalouse, dont il ne peut pas se défaire.

Copyright Droits réservés

Présentant Stroud comme un insoumis réfractaire à l’autorité, une figure de rebelle romanesque, le long-métrage remplit son contrat au point d’attirer la compassion et la sympathie de nombreux spectateurs qui s’engagèrent dans le combat pour sa libération, rejoignant le mouvement porté par Lancaster et Gaddis. Pourtant, dans son ouvrage Au-delà des Grilles, inclus dans ce coffret, Doug Headline décrit une tout autre réalité. Loin de l’image d’homme honnête et intègre, se battant pour ses valeurs (dans le film, les deux meurtres qu’il commet sont des concours de circonstances, voire des accidents qui adviennent en voulant défendre sa petite amie puis sa mère), l’auteur dresse le portrait d’un individu froid et manipulateur, qui n’hésite pas à recopier des passages entiers de livres consacrés à l’ornithologie afin de se les approprier. Il écrit, ainsi, que certains Américains « ne militaient pas pour la libération du véritable Stroud mais pour celle de Burt Lancaster »(1). En effet, si le film nous montre un détenu ayant passé tellement d’années derrière les barreaux que la liberté l’effraie et qui en vient à préférer son quotidien en isolement (à l’image de ce moineau, terrifié par le monde extérieur, qui revient toujours en cellule, comme rassuré par sa cage), la réalité est qu’il préférait, dans un éclair de lucidité, ne pas sortir à cause de ses pulsions meurtrières. Violent et brutal, il s’avérait également être un pervers sexuel qui couchait sur papier ses fantasmes de pédophilie et de nécrophilie dans de nombreux ouvrages, assez éloignés de sa passion pour les oiseaux. Si Le Prisonnier d’Alcatraz se détache du simple tract militant, c’est grâce à la mise en scène de John Frankenheimer qui, loin de prendre clairement position (à l’inverse du script, engagé, de Guy Trosper), choisit de faire de Robert Stroud un pur personnage de cinéma.

Copyright Droits réservés

Le générique débute par une précision, sonnant comme une note d’intention : « L’histoire d’un vrai homme… ». Plutôt que de choisir la formule habituelle « D’après une histoire vraie », le réalisateur indique sa volonté de parler, avant tout, d’un être humain, avec ses failles et ses contradictions. Cette focalisation autour de l’individu se ressent à travers les innombrables plans, la plupart du temps fixes, sur le visage de Lancaster, comme une retranscription de l’immobilité, de la torpeur du personnage coincé derrière les grilles de sa geôle. De la même manière, le chef opérateur Burnett Guffey (dont la somptueuse photo en noir et blanc trouve enfin un écrin à sa hauteur avec cette remasterisation), fait le choix d’une lumière en clair obscur faisant ressortir les acteurs de la pénombre, et l’utilisation d’objectifs grand angle renforce la sensation de claustrophobie. Comme il l’explique dans l’entretien présent en bonus, malgré l’interdiction de tourner dans un vrai pénitencier, le cinéaste fit le choix de tourner dans des conditions réelles, une cellule de prison avait été construite en studio et les caméras devaient s’adapter au décor exigu, sans « tricher », d’où l’emploi des courtes focales. Au-delà du sentiment d’enfermement qu’offrent des plans très composés, Frankenheimer se permet aussi de faire ressentir la longueur des heures, des jours et des mois qui passent, en sautant plusieurs années par le biais du montage, se permettant de nombreuses ellipses voire en étirant le temps lors de certaines séquences. En témoigne la patience du metteur en scène qui filme durant de longues minutes, la naissance en temps réel d’un oisillon se débattant pour sortir de son œuf, véritable bouffée d’optimisme et pulsion de vie au sein d’un univers pesant et mortifère. Le motif de la cage revient à de nombreuses reprises, comme ces ombres menaçantes de barreaux qui semblent envahir le cadre et découper l’espace ou ces volières que le héros fabrique de manière artisanale, et qui finissent par prendre toute la place dans sa cellule. Une cage dans une cage, mise en abyme en forme de poupées russes, ramenant à la condition du condamné (voire de l’Homme de manière générale) qui, quelle que soit la prison dont il s’évade ne sera jamais totalement libre (sa famille, ses pulsions, le système sont autant d’entraves). Comme point culminant, cette séquence où, saoul, le protagoniste ouvre toutes les cages pour libérer les volatiles et leur offrir ce qu’il appelle une « illusion de liberté ». Cette image préfigure l’impressionnante scène de mutinerie et ses plans décadrés créant le malaise (une marque de fabrique pour celui qui tournera Seconds, l’Opération Diabolique quatre ans plus tard) d’où se dégage la désagréable sensation que toute volonté d’évasion se soldera par un échec programmé. Cette perte d’individualité, combattu par Gaddis, le cinéaste la symbolise aussi à travers le fait que Stroud soit nommé différemment selon la personne qu’il lui adresse la parole, Bob, Robbie, voire numéro 594 sont autant de surnoms que lui donnent tour à tour sa mère, les gardiens, l’administration, comme une impossibilité à le définir clairement, renforçant cette déshumanisation. De même, la communication entre les détenus n’est plus orale, ces derniers utilisent le code morse, en tapant sur les tuyaux de la prison, afin de se transmettre des messages. Plus de noms, plus de mots, l’homme ne se définit plus que par ses actes, souvent violents, et par ses gestes, parfois empreints d’une grande douceur. Le générique se compose, en ce sens, de gros plans de mains tenant délicatement des oiseaux dans leur paume. Cette bienveillance se retrouve tout au long du film dans les attentions du héros envers ses petits protégés, qu’il recueille, nourrit, soigne, materne, comme une étincelle de chaleur et d’humanité dans un environnement froid et sordide.

Copyright Droits réservés

Bien que porté par une volonté de coller à la réalité d’un homme devenu un symbole de contestation, Le Prisonnier d’Alcatraz évite l’écueil du film-dossier par la grâce d’une mise en scène inventive et riche en symboles. En s’affranchissant des carcans d’une œuvre de commande et en s’appropriant un projet militant porté de bout en bout par un Burt Lancaster tout-puissant, John Frankenheimer ne suit-il pas le même parcours que son protagoniste en trouvant dans sa passion (le cinéma en lieu et place de l’ornithologie), un moyen d’échapper à sa condition ?

(1) Doug Headline, Au-delà des Grilles, Wild Side, p.139

© Tous droits réservés. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Par ailleurs, soucieux de respecter le droit des auteurs, nous prenons soin à créditer l’auteur. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).