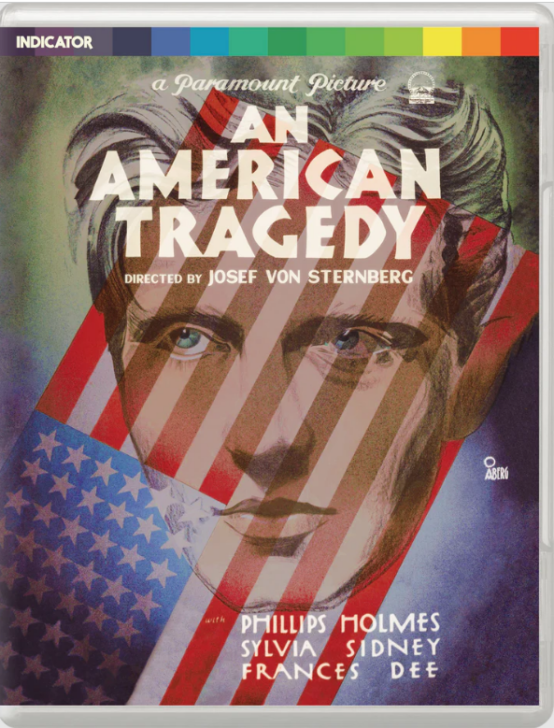

Alors qu’il vient tout juste d’entamer sa longue et fructueuse collaboration avec Marlène Dietrich (L’Ange bleu, son deuxième film parlant, est sorti en 1930), Josef von Sternberg s’autorise une infidélité à sa muse en acceptant la proposition de la Paramount de réaliser l’adaptation du roman An American Tragedy de Theodore Dreiser. Basé sur un véritable fait divers qui eut lieu en 1906 – le meurtre de la jeune Grace Brown par son petit ami Chester Gillette -, le récit attise en effet la curiosité du cinéaste qui se passionne pour la figure de l’assassin, renommé Clyde, et son funeste destin. Ce dernier, issu d’une famille désargentée, se retrouve embauché dans une fabrique de vêtements par un oncle hautain. Là, il s’éprend de Roberta, qui tombe rapidement enceinte de lui, mais lorsqu’il rencontre la riche Sondra, sa fiancée devient un obstacle à ses ambitions. Bien que Sergueï Eisenstein ait initialement été approché afin de tourner son premier projet en langue anglaise, von Sternberg s’impose comme l’homme de la situation pour croquer la figure du criminel comme un pur produit de son environnement. Seul problème, le long-métrage terminé, le scénario écrit par le cinéaste et Samuel Hoffenstein (à la plume sur Laura) est désavoué par l’écrivain qui attaque le studio en justice. Le metteur en scène n’a alors d’autre choix que d’ajouter des séquences entières du livre qu’il avait auparavant coupé. De cette gestation mouvementée, résulte une œuvre intrigante et foncièrement politique, que les Britanniques d’Indicator/Powerhouse ont l’excellente idée de proposer dans une édition Blu-Ray riche en suppléments.

(© Capture d’écran Powerhouse)

Au centre de toutes les attentions du réalisateur réside donc Clyde Griffiths. Héros en apparence sympathique et séduisant, ce dernier se révèle aigri, envieux, mal dans sa peau et mélancolique. Incarné par Phillips Holmes, dont le jeu tout en emphase et en regards outrés propres au cinéma muet, apporte à sa prestation une sorte d’étrangeté anachronique, le jeune homme n’est en fait jamais maître de ses actes et ce, jusqu’à ce qu’il décide de commettre le pire dans une scène terriblement froide et clinique. Les passions n’ont finalement que peu de place dans sa vie. Que ce soit une petite amie ou son richissime oncle, son existence ne repose que sur le bon vouloir d’autrui. Lui demeure passif quitte à être entraîné dans des événements qui le dépassent, tel cet accident de voiture tragique. Lâche et veule, il n’assume jamais ses erreurs, fuit devant l’adversité, et préfère tuer sa fiancée plutôt que de trouver le courage de la quitter. Très attaché à sa mère, qui semble être la seule personne qui trouve réellement grâce à ses yeux, il n’hésite pourtant pas à lui mentir et à nier son geste avant de se retrouver devant le fait accompli lors d’une ultime séquence déchirante. Un vrai personnage de salaud, foncièrement détestable que le cinéaste ne juge pourtant jamais, portant sur lui un regard plein de compassion et d’empathie. Finalement, le désir profond de ce prolétaire est de rejoindre la haute société, se travestissant afin d’adopter maladroitement ses codes, à l’image de cet instant fugace où, vêtu d’un smoking inconfortable, il s’entraîne à dire bonjour devant son miroir. Ses grandes ambitions, cette place au soleil (pour reprendre le titre d’une autre adaptation du roman de Dreiser réalisée en 1951) qu’il désire tant, trouveront une personnification idéale : la belle Sondra.

(© Capture d’écran Powerhouse)

La bourgeoisie qui fait tant fantasmer le protagoniste, nous est présentée par von Sternberg au travers d’un long mouvement d’appareil qui accompagne deux femmes sophistiquées dans leur chambre d’hôtel. Tout au long du film, la caméra n’aura dès lors de cesse de pénétrer au cœur des lieux, d’ausculter la profondeur de champ afin d’en dévoiler les secrets et les non-dits, tel ce panoramique latéral dans l’usine miteuse qui révèle les ouvriers une à une. Aucun espace n’est vide, toujours occupé par des objets en amorces (un chariot, une rambarde, une branche, masque volontairement certaines zones dans le cadre), forçant le spectateur à être attentif, à chercher par-delà les apparences. Le cinéaste et son chef-opérateur Lee Garmes (Shanghaï Express, La Ville captive), tendent par cette constante mobilité à relier les opposés, comme les diverses classes sociales par exemple. Le travelling avant puis arrière qui accompagne les deux amants qui se croisent en pleine rue en est un exemple frappant, tout comme le plan qui unit Clyde et Roberta, visiblement en froid, à un couple en train de s’embrasser langoureusement au sein d’un dancing bondé. De même, l’usage de nombreux fondus-enchaînés fusionne à la fois les temporalités et les différents milieux (une soirée huppée se mêle à l’image de la pauvre fiancée trompée qui se morfond dans sa modeste chambre). Au cœur de ce maelström, le héros, résumé à un simple numéro en début de métrage (number 7), survit comme il peut, multiplie les petits boulots, se complaît dans sa pauvreté qu’il prend comme alibi pour ne pas s’engager (il prétend qu’il ne peut pas épouser sa compagne par manque de moyens). Pourtant, seul compte son désir d’élévation, une échappatoire qu’il trouve enfin en Sondra (incarnée par la charismatique Frances Dee). Une femme libre, fougueuse indépendante, qui drague ouvertement le jeune homme, à mille lieues de la sage “Bert” à qui Sylvia Sidney (J’ai le droit de vivre) prête son regard plein de tristesse. Il est à noter qu’An American Tragedy, tourné juste avant la mise en place du code Hays, se montre incroyablement contemporain dans la représentation de l’adultère et du désir féminin. Néanmoins, à y regarder de plus près, les deux couples doivent, pour des raisons différentes, mais toujours vis-à-vis du regard des autres, rester cachés, vivre dans le secret. Nul ne peut être foncièrement libre dans un univers aussi cloisonné.

(© Capture d’écran Powerhouse)

Comme son titre l’indique, c’est une véritable tragédie qui se déroule sous nos yeux. Josef von Sternberg n’hésite pas à aller piocher dans la tradition antique des motifs récurrents telle la prépondérance de la question du destin, ici assimilée à un déterminisme social. Se côtoient pêle-mêle les membres oubliés d’une famille qui refont surface, l’influence de forces supérieures (la mère de Clyde ne cesse de prier pour son salut), et un coup du sort initial (le fatum), ici la mort d’une petite fille, qui entraîne le héros dans une spirale dont il ne peut se sortir. L’enchaînement inéluctable d’événements dramatiques et de mauvais choix est illustré dès le générique par ces cercles concentriques dans l’eau qui, outre préfigurer le meurtre final, viennent troubler le calme d’un lac et s’étendre, se répercuter, encore et encore. Plus rien ne peut stopper le cours des choses dorénavant. Les quelques moments idylliques, comme ce baiser volé à Roberta ou cette hallucinante séquence où les amants se fraient un chemin au milieu de barques où s’enlacent des dizaines de couples similaires, ne peuvent ralentir la descente aux enfers du protagoniste. L’émotion ressentie face à cet individu peu aimable émerge la plupart du temps de détails anodins, d’une certaine épure de la mise en scène, de banals champs-contre champs échangés entre deux personnages, révélant leur ressenti profond face à l’absurdité de la situation. Tout tend à mener à la résolution fatale, du poids de la société toute entière à de simples coïncidences (le fait que Roberta ne sache pas nager). L’histoire est déjà écrite, et c’est un pays tout entier qui se délecte de la chute d’un homme banal.

(© Capture d’écran Powerhouse)

Bien que résumé à un simple fait divers, l’affaire devient nationale, le peuple américain se passionne pour cet assassinat, la foule ayant déjà condamné le héros avant même le verdict. Le dernier tiers du long-métrage prend d’ailleurs les atours classiques du film de procès. Seul face au jury, Clyde est mis en scène par la cour qui lui demande de rejouer le meurtre, et va même jusqu’à apporter une barque au beau milieu du tribunal. Entouré de colonnes doriques (autre renvoi à la tragédie grecque) il est exposé, donné en spectacle à un public belliqueux qui l’interpelle en pleine audience, tandis que des avocats sont sur le point d’en venir aux mains. Le grand cirque médiatique s’est déjà mis en marche, la presse harcelant la mère du jeune homme jusque chez elle. Des unes de journaux rythment à l’écran toute l’avancée de l’enquête, résumant les nouvelles découvertes. C’est d’ailleurs un article, accompagné de l’annonce en boucle de la nouvelle par un crieur de rue, qui avait donné l’idée morbide au protagoniste. L’anecdote sordide se change peu à peu en grande croisade morale invitant à la mise au pilori d’un individu qui, aussitôt condamné, sera oublié puis remplacé par un autre. In fine, comme le prouve ce plan dans la salle de délibération, où des riches hommes scellent le destin de Griffiths en fumant le cigare, les bourgeois ont depuis le départ l’existence de ce dernier entre leurs mains. La mise au banc d’un citoyen qui vient de se brûler les ailes à leur contact, ne bouleverse pas le statu quo. Un simple divertissement qui aura, pour un temps, occupé le peuple à la recherche du bouc émissaire parfait. An American Tragedy dresse le portrait d’un homme, certes détestable condamnable, mais également broyé par son environnement. Une société qui ne remet jamais en cause ses inégalités, trop obnubilée par la médiatisation d’une affaire tristement banale sur laquelle chacun peut projeter ses propres frustrations. En résulte une immense réussite du grand Josef von Sternberg, aussi moderne dans son propos que dans son illustration, qu’il est impératif de (re)découvrir au plus vite.

Suppléments :

En plus d’un master 4K inédit, cette édition limitée à 3000 exemplaire propose un grand nombre de suppléments. Parmi eux, Josef von Sternberg Oral History, un entretien audio du cinéaste par George Pratt de 1958, un essai vidéo de l’historien Tag Gallagher intitulé Nurture & Nature, ou encore un livret de 40 pages revenant en détails sur le traitement proposé par Sergueï Eisenstein à la Paramount.

Disponible en Blu-Ray chez Powerhouse.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).