Fer de lance de la nouvelle comédie américaine au cours des années 2000, la carrière de Judd Apatow lancée début 90 en tant que scénariste, connaît un véritable coup d’accélérateur suite au carton de sa première réalisation quinze ans plus tard : 40 ans, toujours puceau. Longtemps un acteur de l’ombre pour diverses figures incontournables de l’humour américain (Ben Stiller en tête), l’homme va petit à petit se hisser sur le devant de la scène. Il inaugure en 1999 sa société Apatow Productions avec laquelle il développe deux séries télévisées, Freaks and Geeks, où il officie comme producteur exécutif, en plus d’écrire et réaliser plusieurs épisodes, puis Les Années campus (Undeclared) dont il est le créateur et l’auteur principal. Bien que n’ayant connues qu’une seule saison, les shows jouissent d’une excellente réputation et lancent les carrières de bons nombres d’acteurs (Seth Rogen, James Franco, Jason Segel,…) ainsi que de réalisateurs amenés à s’épanouir dans son giron (Paul Feig, Greg Mottola, Jake Kasdan,…). La remise en lumière par ESC de l’œuvre du cinéaste, nous permet aujourd’hui de replonger au cœur du dernier âge d’or de la US Comedy, mais aussi remonter aux sources de l’avènement d’un auteur comique majeur.

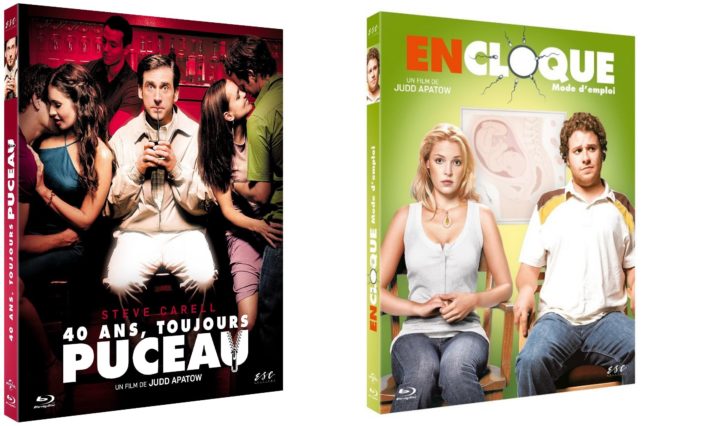

40 ans, toujours puceau – Copyright Universal 2005

40 ans, toujours puceau (The 40 Old Virgin, 2005)

Coécrit par Judd Apatow et Steve Carell (à la base du projet), 40 ans, toujours puceau marque donc la première incursion du cinéaste sur le grand écran. Le comédien, quant à lui, n’est alors qu’un habitué des seconds rôles, peu identifiable par le grand public (malgré une prestation hilarante dans Présentateur vedette : La Légende de Ron Burgundy, signé Adam McKay, premier gros succès pour Apatow en tant que producteur en 2004) et dont la reconnaissance par la critique « institutionnalisée » n’arrivera qu’un an plus tard, à l’occasion de son interprétation d’oncle dépressif et fan de Proust dans Little Miss Sunshine. Il dut donc attendre ses quarante-trois ans pour enfin écoper d’un premier rôle le mettant sur le devant de la scène, la diffusion du remake de The Office ayant débuté en parallèle. Le film marque donc l’émergence de deux figures importantes de l’humour US, sur le point de bouleverser le genre. Entouré d’un casting de fidèles (Paul Rudd est également apparu dans Anchorman, Seth Rogen était l’une des têtes d’affiche de Freaks and Geeks), et épaulé par Jack N. Green, chef op de Clint Eastwood durant toute la décennie 90, le réalisateur débutant s’attelle donc à une comédie potache, dessinant, en creux, toutes les thématiques récurrentes de sa filmographie. On y suit les mésaventures d’Andy Stitzer (Carell), quadragénaire employé dans un magasin d’électronique, qui partage son temps entre sa collection de figurines rares et sa passion pour le tuba. Un beau jour, il voit sa vie bouleversée lorsque ses collègues découvrent qu’il n’a jamais eu de relation sexuelle et se donnent pour mission de l’aider à perdre sa virginité. Sa rencontre avec Trish (Catherine Keener), une mère célibataire, risque bien de bouleverser les choses…

40 ans, toujours puceau – Copyright Universal 2005

Fort d’un concept qui pourrait être propice à une succession de gags graveleux, Apatow et Carell vont faire le choix de prendre le contrepied des attentes du public. Ici, la quête du dépucelage, sujet récurrent du teen movie, ne donne pas lieu à une approche gentiment coquine, voire franchement beauf, façon Porky’s ou American Pie. Au contraire, le long-métrage se mue en véritable étude de personnages laissant le champ libre à une galerie de comédiens, encore méconnus, mais tous excellents. Le réalisateur enchaîne les climax comiques (la scène de l’épilation) et les dialogues à la fois crus et très naturels (la partie de poker) en misant principalement sur une improvisation parfois totale de ses acteurs. Notons au passage que l’édition proposée par ESC ne contient malheureusement pas la version longue du film ni les nombreux bonus contenus dans le DVD édité par Universal en 2006. Néanmoins, parmi les nouveaux suppléments, un journal de bord en vidéo, tourné par le cinéaste lui-même, revient sur son rapport au tournage. Entre deux aveux sur son humeur massacrante sur le plateau et ses appréhensions à diriger (il déclare d’ailleurs préférer produire), il y aborde son concept de « kill the babies ». Sa boulimie de prises, sa démarche de liberté dans le jeu et son manque de confiance en lui – il tourne plus de 300 km de pellicule – l’amènent ainsi à devoir sacrifier des pans de dialogues, voire des séquences entières, lors du montage, acte qu’il considère comme une déchirure. Cette carte blanche accordée aux interprètes mène à l’un de ses défauts parfois décrié : la durée excessive de ses films, dépassant souvent les deux heures. En l’occurrence, la longueur de The 40 Old Virgin permet à l’auteur d’inscrire certains passages dans le temps, de leur donner un rythme particulier, créant un humour basé sur la gêne et l’embarras. On passe donc d’une séquence douloureuse chez l’esthéticienne, toute droit sortie d’une émission de Jackass et réalisée sans trucage par Steve Carrell, à une discussion très drôle avec Elizabeth Banks, uniquement composée de questions. Autre registre comique, les rapports ubuesques entre les divers travailleurs (notamment vis-à-vis de la directrice, incarnée par une excellente Jane Lynch) rappellent le monde de l’entreprise tel qu’évoqué dans la série The Office, pour laquelle l’interprète d’Andy écrivit quelques épisodes. Un lien qui se retrouve renforcé par la présence au casting de Mindy Kaling et même de Jenna Fischer au détour d’une scène coupée. Il se dessine également subtilement l’une des obsessions du réalisateur : son rapport au monde de la musique. Ici, Cal, l’un des amis d’Andy interprété par Seth Rogen, arbore des t-shirts de différents groupes tels que Nirvana ou Sonic Youth. Dans En cloque, mode d’emploi, et sa suite, This is 40, le personnage de Pete travaille au sein d’une maison de disques, tout comme Jonah Hill dans l’excellent Get Him to the Greek, réalisé par Nicholas Stoller mais produit par Apatow. Cette récurrence, plus personnelle qu’un simple clin d’œil, renvoie sans doute à la mère de celui-ci, Tamara Shad, directrice du label Mainstream Records. Un lien intime et familial qui s’inscrit parfaitement dans les grands thèmes de sa filmographie.

40 ans, toujours puceau – Copyright Universal 2005

Le long-métrage s’avère parfois explicite, notamment dans ses dialogues où le sexe est constamment évoqué, traité en détails, sous tous les angles, et pourtant, il se dégage du récit une dimension de fable morale, voire moralisatrice. Dans une séquence coupée, un flash back montrait l’éducation très stricte et puritaine qu’Andy reçut lorsqu’il était enfant, de la part d’une figure maternelle cauchemardesque. Sans sombrer dans les mêmes travers que cette dernière, le film montre par exemple la pornographie comme une chose honteuse et perverse, qui a contaminé chaque centimètre carré de l’espace public, à l’image de cette scène où le héros s’enfuit dans une rue, cerné par des images explicites de pub, de magazines. Fidèle aux valeurs conservatrices américaines, la découverte de la sexualité ne passe pas par le simple plaisir, par une approche purement charnelle, mais par son rapport à l’amour, voire au mariage et à la famille. Marla, la fille de Trish, interprétée par Kat Dennings est par exemple présentée comme une adolescente à l’aise avec sa sexualité, mais également comme une jeune fille responsable qui prend soin de sa petite sœur. Sous ses atours de délire fun et doucement trash, 40 ans, toujours puceau recèle l’ADN d’une pure comédie romantique dans la grande tradition du genre. L’acte n’y est qu’évoqué et si les corps se dénudent c’est dans un but humoristique ou ironique (le speed dating, ou encore une scène présente dans la version longue, avec la pornstar Stormy Daniels, sont en cela éloquents). L’union n’est ainsi consommée qu’après la cérémonie religieuse qui vient conclure le film, les deux amants peuvent enfin vivre leur passion, le spirituel a eu la primeur sur le corporel. Le final féérique et musical, accompagné par la bande originale de Hair de Milos Forman, se pose en relecture du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » cher aux contes de fées, à la sauce SNL (beaucoup de pensionnaires de la célèbre émission font d’ailleurs partie de la galaxie Apatow). Une séquence en particulier semble résumer tout le propos du cinéaste : lorsque les amis du protagoniste tentent de le convaincre de passer à l’acte avec n’importe quelle fille qui croise, Mooj (l’hilarant Gerry Bednob, également artiste de stand up) le convainc qu’il doit attendre celle qu’il aimera réellement. Plutôt que de le ramener sur le « droit chemin » en invoquant des concepts transcendants ou poétiques, il s’engage alors dans un monologue décrivant les diverses pratiques les plus hardcores, dans une logorrhée vulgaire et hilarante. Là se situe l’une des forces du metteur en scène : coupler une vision presque réactionnaire, à une forme désopilante, assez osée pour se jouer des conventions et des archétypes.

40 ans, toujours puceau – Copyright Universal 2005

Aujourd’hui omniprésente à Hollywood, la figure du geek et la pop culture qu’il charrie avec lui (le box office n’est-il pas trusté par des adaptations de comics ?), était alors marginale. Entouré de figurines des Universal Monsters, de livres sur la série Stargate, et des posters de Hulk, il se pose en véritable adolescent perdu dans un monde d’adultes. Judd Apatow pose un regard étonnamment bienveillant sur une figure qui pourrait facilement être raillée, faisant même ressentir son mal-être profond au détour de quelques plans, évoquant ainsi l’humanisme des frères Farrelly et leur attachement aux freaks. Issu du teen movie, ou plutôt du teen show télévisuel, le cinéaste s’amuse des stéréotypes du genre pour les détourner. Ainsi, le personnage vierge découvrant la sexualité auprès de ses amis est traditionnellement féminin (en témoignent les inoubliables discussions entre Phœbe Cates et Jennifer Jason Leigh dans le très bon Fast Times at Ridgemont High). Ici c’est donc le protagoniste, un homme de quarante ans, qui revêt ce rôle, finalement aidé par une ado qui le comprend, qui perçoit ses failles, et se révèle bien plus mature que les adultes qui l’entourent. Ses amis quant à eux, représentent à l’inverse des individus puérils et irresponsables. Plus encore, Cal (Rogen), David (Paul Rudd) et Jay (Romany Malco) personnalisent chacun un trait de caractère nocif. La misogynie sous couvert de statut de « coureur de jupons » pour l’un, la jalousie maladive et le regret d’une relation toxique pour l’autre, ils font tous passer une épreuve à Andy pour le faire devenir un « vrai mâle ». Dans une scène coupée, David l’encourage même à se battre avec un inconnu pour s’endurcir, en plus d’évoquer avec émerveillement la virilité nouvelle de Matt Damon en Jason Bourne. Même si le film est perçu uniquement à travers un regard masculin, le héros se détache des codes et des clichés, pour se poser en nouvel archétype de la comédie, préfigurant les évolutions de l’industrie au tournant des années 2010. Sous couvert d’humour régressif, The 40 Old Virgin marque d’une pierre blanche la comédie américaine et impose un vrai auteur, dévoilant ses thématiques et des méthodes de travail qui deviendront une norme dans ses projets suivants. (J-F.D.)

En cloque, mode d’emploi (Knocked Up, 2007)

En cloque, mode d’emploi – Copyright Universal 2007

Golden boy en devenir d’une discipline populaire qui avait manifestement besoin d’une nouvelle figure forte pour se régénérer (stars vieillissantes, auteurs phares moins populaires, inspiration déclinante…), Judd Apatow est attendu si non au tournant, au moins pour confirmer les espoirs placés en lui avec sa deuxième réalisation. Sans perdre de temps, moins de deux ans après, 40 ans, toujours puceau, le voilà prêt à proposer Knocked Up (En cloque, mode d’emploi) emmené par son complice de longue date, Seth Rogen, qui tient son premier rôle principal au cinéma tout Katherine Heigl, déjà starifiée à la télé par Grey’s Anatomy. Si 2005 fut l’année de la révélation Apatow, 2007 marque une étape supplémentaire dans son ascension : la consécration. Le succès de Knocked Up, surpasse celui de son prédécesseur, l’accueil outre-Atlantique est dithyrambique, faisant du film un véritable phénomène. Paradoxalement, ce plébiscite se fait plus timide hors des États-Unis, notamment en France, où d’une part, une déconsidération du genre accouche d’un relatif dédain critique, et d’autre part, une incapacité à vendre le long-métrage, susciter l’intérêt du public. Une constante qui s’avère valable pour bons nombres de comédies américaines, exceptions faîtes de quelques superstars telles que Cameron Diaz ou Jim Carrey, ou de concepts forts dépassant la barrière culturelle à l’instar de Meet The Fockers ou The Hangover) entretenue dans une image caricaturale du registre (graveleux et puéril pour faire très schématique). La puissance de frappe dont jouit désormais le réalisateur-scénariste-producteur ne tardera pas à se vérifier, quand deux mois et demi après la sortie d’En cloque, mode d’emploi, les salles américaines accueillent le teen-movie Superbad de Greg Mottola, lequel devient l’un des hits surprises de la fin d’été. Ce dernier cru, écrit par Seth Rogen et Evan Goldberg, révélant au passage le trio Jonah Hill/Michael Cera/Emma Stone, permet de fluidifier une comparaison grandissante. Judd Apatow apparaît alors comme le digne héritier de John Hughes (Drillbit Taylor de Steven Brill, s’inspire d’ailleurs d’une histoire du père de Breakfast Club).

En cloque, mode d’emploi – Copyright Universal 2007

Ben Stone (Seth Rogen) coule des jours heureux avec ses quatre inséparables copains Jonah (Jonah Hill), Jason (Jason Segel), Jay (Jay Baruchel) et Martin (Martin Sarr), aussi glandeurs et débraillés que lui. La belle Alison Scott (Katherine Heigl), assistante de production d’une chaîne télé hollywoodienne, habite avec sa sœur aînée Debbie (Leslie Mann) et son beau-frère Pete (Paul Rudd) un quartier résidentiel qui sied à son style bon chic bon genre. Bosseuse et ambitieuse, la jeune femme vient tout juste d’être promue au rang d’intervieweuse de célébrités. Pour fêter l’événement, elle se rend en boîte avec Debbie, et au terme d’une soirée passablement arrosée, ramène Ben chez elle pour un « quickie » sous la couette. Le lendemain, dégrisée, elle l’éjecte gentiment mais fermement. Fin de l’histoire ? Pas tout à fait, car, huit semaines plus tard, des nausées suspectes lui révèlent son état…

En cloque, mode d’emploi – Copyright Universal 2007

Le générique, introduisant successivement les deux protagonistes de l’intrigue manie immédiatement le contraste. La présentation de Ben, soutenue au son de Shimmy Shimmy Ya d’Ol’ Dirty Bastard, compile saynètes (à base de déconne, jeux et substances), refuse toute narration, induit en creux le caractère chaotique et désordonné de son quotidien. À l’inverse, un travelling latéral observe le réveil précoce d’Alison, avant que ne se dévoile de manière linéaire son emploi du temps méticuleux, partagé entre sa famille et son travail (à la télévision, d’où vient Katherine Heigl, écho au réel loin d’être anodin). Exposition rapide d’une multitude de personnages mais aussi peintures succinctes de deux expériences de vie opposées que le récit va amener à se mélanger, dans un film qui a contrario s’étend et affiche une durée inhabituellement élevée pour le genre (plus de deux heures). L’air de rien, Judd Apatow confronte déjà deux formes de familles, l’une « choisie » et l’autre filiale, qu’il fusionnent à l’écran par ses choix mêmes de distribution. Debbie est incarnée par son épouse Leslie Mann, mère de deux filles qui sont également les siennes dans le civil, Charlottes & Sadie, respectivement jouées par Iris et Maude Apatow. Elles croisent des proches du cinéaste, devenus pour beaucoup, sa famille artistique, certains allant jusqu’à conserver leurs prénoms (Jason, Jonah, Jay…) voir davantage encore, à l’image du caméo de James Franco. Ces partis-pris traduisent autant une recherche de proximité innée dans les rapports retranscrits, qu’une volonté de nourrir les situations d’un vécu commun préexistant, afin de brouiller discrètement la frontière qui sépare fiction et réalité, permettre l’émergence d’une spontanéité doublée d’authenticité à l’intérieur d’une écriture rigoureuse bousculée par de nombreuses improvisations. Une conception très familiale, au sens large du terme, qui fait corps avec l’un des projets du long-métrage, la fondation d’un nouveau foyer, d’un dessein commun. Knocked Up, tire moins son originalité de la nature de son argument (la rencontre impromptue d’un homme et une femme que tout différencie) somme toute typique de la comédie sentimentale, que de sa capacité à en inverser la structure traditionnelle (Ben et Alison vont devoir tenter de s’aimer pour le bien de l’enfant à naître), afin de la densifier et la revitaliser au moyen de fréquentes digressions, symptomatiques d’obsessions véritables pour son auteur. Prenons l’exemple de la première interaction entre les deux futurs amoureux, outre son cadre dénué de romantisme (un comptoir), les écarts narratifs (Jason sous les yeux de son amis tente notamment de draguer la sœur de sa « proie ») précèdent l’efficacité pure. La situation maritale de Debbie, rappelée tel un frein, illustre implicitement une ligne rouge à ne pas franchir, celle de l’adultère. Un détail faussement anecdotique, qui ouvre la voie à une morale finale ouvertement conservatrice. Au bout du chemin, le passage à l’âge adulte de Ben, lequel implique sacrifices et reniements personnels, résonne comme une conviction sincère (potentiellement critiquable). Cette vision très « normalisée » est pourtant elle-même régulièrement contrariée par un humour résolument subversif. Il s’agit de l’une des marques et singularités du cinéma Judd Apatow, mêlant indistinctement conformisme des valeurs et liberté de ton, n’hésitant pas à dynamiter les conventions qu’il met en scène sans jamais s’en détourner totalement. Archaïsme et modernisme tendent à se confondre, non à s’affronter.

En cloque, mode d’emploi – Copyright Universal 2007

La figure du geek (autrefois appelé nerd), longtemps marginale dans l’industrie hollywoodienne, en dépit de quelques épiphénomènes (Revenge of the nerds en 1984, Clerks en 1994), connaît un regain d’intérêt suite au succès surprise outre-atlantique de Napoléon Dynamite en 2004. De longue date au cœur des fictions d’Apatow, en atteste la série Freaks and Geeks, elle apparaît ici sous les traits de Ben (campé par un Seth Rogen excellemment dirigé) et de sa bande d’amis. Grands « adulescents » un brin obsédés, délicieusement cinéphiles, à l’image de l’irrésistible allusion à Munich de Steven Spielberg transformée en hommage à Eric Bana (à l’affiche ultérieurement de Funny People), ils vivent partiellement coupés d’un monde auxquels ils se refusent. Le héros, poussé vers les autres et l’extérieur, en conséquence d’une situation inattendue (la grossesse d’Alison), dans son cheminement vers la maturité (rimant avec l’idée d’épouser les normes en vigueur), son désir d’être à la hauteur de ses responsabilité (la paternité) tient paradoxalement une opportunité de revanche sociale. Cette lecture équivoque, peut constituer l’une des illustrations de la fascinante ambivalence qui s’exerce à l’intérieur d’En cloque, mode d’emploi. Ce protagoniste qui ne correspond en aucun cas au cliché du héros de comédie romantique, comme Steve Carell avant lui, contribue à une réappropriation des codes du genre, un renouvellement des archétypes. Observateur lucide de changement sociétaux, le cinéaste propose un personnage féminin en pleine réussite et ascension professionnelle, jouissant d’une situation autrement plus stable que celle de son homologue masculin. Cependant, ce statut enviable n’est pas synonyme d’émancipation, Alison demeure au travail sous le joug de diktats insidieux quant à l’apparence physique qu’elle doit présenter à l’antenne. Ces marqueurs de valeurs aussi superficielles que méprisables, rejaillissent occasionnellement en cours de film, telle une piqûre de rappel. Lors d’une tentative d’entrée en boîte de nuit, l’héroïne et sa sœur, se font recaler en bonne et due forme par le videur. La séquence, débutée sur le ton de l’engueulade et l’injure, bascule peu à peu vers quelque chose de sensible, révélant des vicissitudes faces auxquelles tous les acteurs de la scène sont réduit au rang de témoins impuissants. Exemple typique de la faculté de son auteur à pointer du doigt une injustice, une inégalité (sans fondamentalement la remettre en cause) dans la quotidienneté mais surtout à passer de l’humour trash, à l’émotion brute. Ce décor festif, qui fut en début de long-métrage celui de la rencontre originelle, placée sous le signe de l’ébriété et la débauche, devient subitement vecteur de spleen. Chez Judd Apatow, la crudité des mots, la provocation verbale, la dérision ne sont jamais qu’une couche de protection enrobant les peurs et sentiments dissimulés des personnages, ainsi que les siennes. On le devine pudique et anxieux, derrière sa stature de machine comique surdouée, usant de ses talents afin de nourrir un projet cathartique, profond et incarné.

En cloque, mode d’emploi – Copyright Universal 2007

Plus encore que 40 ans, toujours puceau, En cloque, mode d’emploi, affirme un cinéaste pétri de contradictions, ambitieux et passionnant. Une comédie sentimentale drôle et émouvante, portée par une irrésistible troupe de comédiens et comédiennes sublimé par leur metteur en scène. Judd Apatow, proposera en 2013, une sorte de suite/spin-off centrée sur les personnages de Pete et Debbie, 40 ans : mode d’emploi (This is 40). Si la nouvelle édition Blu-Ray proposée par ESC Distribution, permettra (on l’espère) de reconsidérer une œuvre encore trop sous-estimée dans l’hexagone, déplorons la disparition de la quasi-intégralité des suppléments antérieurs. Seules quelques scènes coupées et le film annonce demeurent présents. (V.N.)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).