Principalement associé dans la mémoire collective à ses deux blockbusters avec Kevin Costner réalisé durant les années 90, le nom de Kevin Reynolds ne jouit pas forcément d’une réputation flatteuse. Pourtant, cette synthèse expéditive omet un début de carrière prometteur, qui laissait augurer d’autres perspectives nettement plus excitantes pour le cinéaste. Possiblement usé par la machine hollywoodienne suite à l’échec cuisant de Waterworld (qui aura immédiatement effacé le carton que fut Robin des Bois, prince des voleurs), auquel est venue s’ajouter une brouille avec son acteur fétiche et ami de longue date : il peinera à revenir au premier plan. Il signera tout de même l’intéressant 187 : Code Meurtre en 1998, recollant avec certaines de ses obsessions initiales et connaîtra un petit succès en 2002 en adaptant Alexandre Dumas pour La Vengeance de Monte Cristo. Né à San Antonio au Texas, où il grandit, il entame une courte carrière de juriste au sortir de ses études de droit, avant de migrer en Californie pour suivre des cours de cinéma à l’USC. C’est au sein de la prestigieuse université qu’il se fait rapidement remarquer. Son scénario de thèse, Ten Soldiers, attire l’attention du producteur Barry Beckerman qui l’achète avec l’aide de son père Sidney (il a officié sur Marathon Man notamment), mais les deux hommes ne souhaitent pas confier la réalisation à Reynolds, jugé trop peu expérimenté, il se concrétisera finalement en 1984 entre les mains de John Milius, sous le titre L’Aube Rouge. En 1980, le jeune réalisateur signait Proof, un court-métrage qui lui vaudra d’être repéré par Steven Spielberg. L’auteur d’E.T et des Dents de la Mer, produit alors son « adaptation » en long via sa société Amblin (fraîchement crée), Fandango. L’histoire de cinq étudiants texans en virée pour fêter leurs diplômes de fin d’année et profiter de leur jeunesse avant de partir au combat (et à la mort) en prenant part à la Guerre du Vietnam. Film faussement joyeux, parcouru de tristesse et d’incertitude, il révélait un regard mélangeant naïveté et lucidité, célébrant l’instant présent sans jamais perdre de vue le pessimisme de l’avenir. Dans le contexte d’une Amérique encore traumatisée par le conflit vietnamien, il connaît un revers en salles en 1985, en plus de s’éloigner fortement des canons Amblin (il n’est que le quatrième projet du studio après Deux Drôles d’oiseaux, E.T et Gremlins) et dit-on de déplaire à Spielberg. Il gagne progressivement, à la faveur de ses diffusions télé, le statut d’œuvre culte, tandis le cinéaste réfléchit à son deuxième long-métrage. Une pièce de théâtre qu’il découvre, Nanawatai (« droit d’asile » en pachto) de William Mastrosimone, fera office de déclic. Il s’attelle alors à adapter en compagnie de l’auteur ce huis clos se déroulant intégralement dans un tank en matériau viable pour le grand-écran. En 1988, cela devient La Bête de Guerre (The Beast en version originale), un récit situé en 1981, pendant la guerre d’Afghanistan. Une troupe de soldats soviétiques, commandée par le très dangereux Daskal (George Dzundza), se perd dans le désert. Les hommes, en pleine mission de destruction de villages et d’élimination de civils, deviennent alors les cibles des habitants, armés pour se défendre…

Copyright ESC 2021

« Quand blessé et gisant dans la plaine afghane… Tu vois bondir la femme coupeuse d’entrailles. Saisis ton fusil, fais-toi couper la cervelle. Et rends-toi à Dieu en soldat ». Cette citation extraite de The Young British Soldier de Rudiyard Kipling, publié dans le Scots Observer en 1890, ouvre le film et annonce sa nature : violente et barbare. Le silence laisse place à la bande-son douce et en tension de Mark Isham, tandis que se dévoilent des grandes étendues du désert afghan. Impression de calme transitoire avant la tempête, des loups dorment puis se réveillent soudainement, la caméra dévoile par fragments la vie paisible d’un petit village mais aussi certaines de ses coutumes. Une bascule sonore amorce l’arrivée des chars soviétiques, toujours hors champs lors des premiers coups de feu. Images impressionnantes de destructions gratuites et de tir à l’aveugle où les assaillants apparaissent masqués sur leurs tanks, totalement déshumanisés, face à une population en détresse, incapable de se défendre équitablement (un lance-roquette immédiatement neutralisé, des femmes jetant désespérément des pierres sur les engins). La mise en scène, incroyablement immersive (à l’instar de ces visions à hauteur de canons mêlées à des plans larges, surcadrages, plans tableaux et mouvements de caméra) nous place au cœur d’un conflit dont nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants, faisant de nous les témoins impuissants d’un spectacle effroyable. Lorsque les individus sortent de leurs véhicules, ils restent à visages couverts afin de terminer leur office, sans aucune pitié, ne faisant aucun cas des civils présents (adultes, enfants, peu importe) renforts de lance-flammes, bombes ou empoisonnement de puits. De premières répliques précèdent la découverte des auteurs du massacre, une révélation loin de les humaniser, préparant un climax d’une violence inouïe, sadique et frontalement représenté : l’exécution d’un vieil homme, broyé sous un char, malgré les cris de détresse des survivants. Incursion d’une imagerie religieuse relative à la figure du martyr (un motif ultérieurement reconduit) et élargissement du champ d’inspiration parcourant La Bête de Guerre. Kevin Reynolds confronte un réalisme brute à des instincts symboliques et même une forme de lyrisme, notamment lorsqu’après le départ des soldats, il déambule dans les ruines, les cendres du village, comme à bout de souffle, juste bon à constater les méfaits avérés des humains, observant sans effusion, douleur, tristesse et colère des rescapés. Un plan à hauteur de bébé relate l’étendue des dégâts, l’enfant en bas âge est donné à une femme : « sois sa mère », mais comment imaginer qu’il puisse grandir au milieu de ce chaos et de cette horreur ? Nous voilà désormais placé dans l’autre camp, traduisant un désir de double point de vue qui ne quittera plus le long-métrage. Fureur et désirs de vengeance animent les habitants jusque dans leurs implorations : « Allah …Donne moi un homme à massacrer ! ».

Copyright ESC 2021

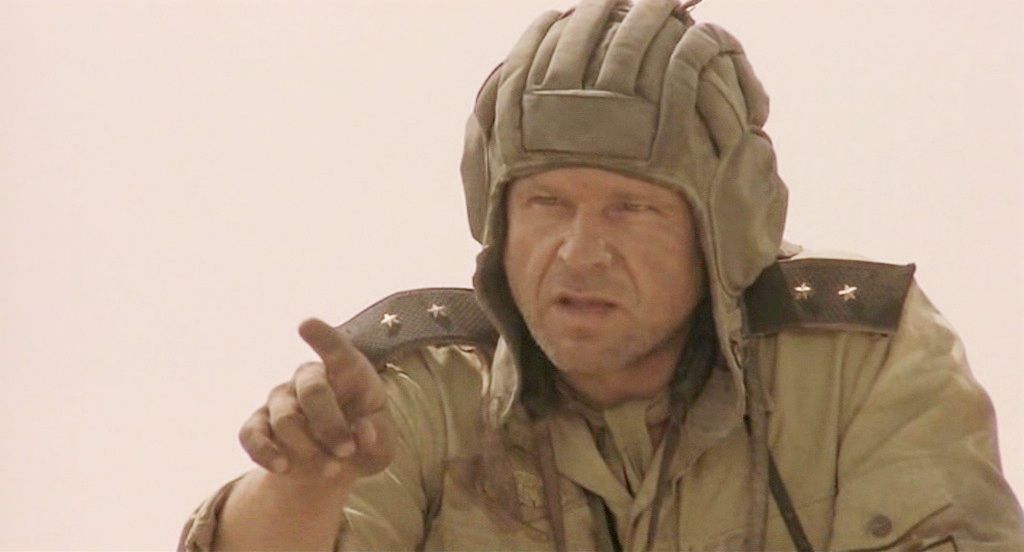

Cette opposition frontale, relecture du combat de David contre Goliath, s’éloigne rapidement de toute tentation manichéiste, après l’impitoyable prologue. Kevin Reynolds observe en alternance deux groupes inégaux, au sein desquels il pointe les dissensions afin de faire ressortir des individualités nettement plus complexes, ajoutant ainsi en nuances à son tableau. Les Moudjahidines consentent à une trêve en s’alliant avec des pillards face à un ennemi commun. Reste que ces derniers n’ont pour intérêt premier que celui de s’enrichir et de profiter de la situation, aucunement celui de se prêter à un dessein collectif. Taj (Steven Bauer, Manny dans Scarface), franchement désigné en tant que khan, en proie à des responsabilités nouvelles, tente de contenir la rage de ceux qui le suivent, trouver l’équilibre entre une forme de justice et un abandon de toutes valeurs humaines. À l’intérieur du bataillon soviétique, on retrouve également différents profils et différences de vues. Le protagoniste, Konstantin Koverchenko (excellent Jason Patric), jeune soldat encore idéaliste, refuse de délaisser sa conscience morale (éprouvée brutalement durant l’introduction), ne cesse de s’interroger sur le bien-fondé du conflit, en attestent ses mots lors de son face-à-face final avec Daskal : « C’est pas une bonne guerre. C’est pas Stalingrad. Comment ça se fait qu’on soit les nazis, cette fois ? […] J’ai voulu être un bon soldat, mais il y a pas de bons soldats dans une sale guerre, chef ». Une allusion aux Troisième Reich qui renvoie évidemment à l’imagerie dont usait le cinéaste dans la séquence de destruction initiale. Avant cet affrontement, Konstantin, inflexible sur ses convictions, s’est retrouvé isolé, marginalisé aux yeux des autres jusqu’à être mis hors d’état de nuire par son supérieur (attaché seul dans le désert, une grenade dégoupillée sous la nuque, en position christique). Daskal (effrayant George Dzundza), officier expérimenté qui a connu bien d’autres guerres, semble avoir grandi, s’être construit exclusivement sur le terrain au point d’avoir perdu tout discernement, épousé les codes de conduite de l’armée, sans recul aucun sur leur justesse et la nature de ses actes ainsi que ceux qu’il réclame à ses hommes. Cruel et déshumanisé, il incarne toutes les dérives de la folie guerrière, prêt à condamner, sacrifier les siens d’un sauvetage possible, pour ne pas abandonner son véhicule de combat, ne pas déserter, rester debout coûte que coûte, peu importe l’issue. Kaminski, (Donald Patrick Harvey qui trouvera un rôle de la même trempe peu après dans Outrages de Brian De Palma) est le plus enclin à le suivre, jouissant de cette barbarie autorisée sans la moindre arrière pensée. Un cadre l’observant en arrière-plan assis sur le tank, le canon faisant office de phallus, résume assez bien sa psychologie sommaire. Le personnage de Samad, Afghan au service des Russes (il rêve de devenir un des leurs en gagnant leur nationalité) proche du héros, est allé à l’université, il veut croire en un idéal pour son peuple, quitte à devoir se renier ou souffrir les soupçons incessants de son chef sanguinaire. Ces nombreux portraits traduisent l’une des réussites saisissantes de La Bête de Guerre, étoffer son discours, son propos, sans perdre une once d’efficacité.

Copyright ESC 2021

Empruntant autant au film de guerre qu’au western, Kevin Reynolds, construit un modèle de tension dans lequel il multiplie les variations de formes et d’intensité. Il joue sur l’immensité de son décor désertique, mis en perspective avec le caractère étouffant du tank, en alternant nerveusement les prises de vue intérieures et extérieures (il ajoute parfois de puissantes visions subjectives), mais aussi sur la temporalité restreinte de son récit. Un même espace se voit réinventé visuellement à quelques minutes d’intervalle, après le passage de la nuit au jour par exemple. Le fait d’investir un conflit qui ne le concerne qu’indirectement lui permet de tenir une approche impartiale, qui n’exclut pas pour autant une portée critique. Conçu au cœur d’une séquence marquée par une recrudescence de fiction américaine autour du Vietnam (Full Metal Jacket, Platoon, Good Morning, Vietnam, Outrages,…), c’est bien le spectre de ce traumatisme qui plane en fond de sa Bête de Guerre. Le cinéaste aura à de multiples reprises, évoqué le chef-d’œuvre de Michael Cimino, Voyage au bout de l’enfer, tel un idéal cinématographique à atteindre, inaccessible mais souvent palpable. Des héros de Fandango, cousins spirituels plus jeunes des sidérurgistes de Clairton, à la citation explicite dans 187 : Code Meurtre ou encore la présence ici de George Dzundza, qui incarnait John Welch dans The Deer Hunter l’ami de Michael, Nick et Steven qui les accompagnait à la chasse au daim. À travers son deuxième long-métrage, il propose l’une des représentations les plus immersives et jusqu’au-boutistes de la barbarie « légalisée » montrée sur grand-écran afin d’en percevoir en temps réel l’impact et les séquelles. Il peint une humanité déliquescente poussée à la bestialité au nom d’enjeux (ils restent délibérément flous tout du long) qui lui échappent, sans pour autant verser dans le nihilisme total, des pointes de lumière et d’optimisme sont perceptibles au milieu de l’horreur et du chaos. Le parcours et le cheminement de Konstantin, apparaissent telle l’épreuve d’idéaux, à l’aune des pires instincts et penchants. Sous couvert d’action pure, Reynolds tend un miroir au spectateur mis dans une position inconfortable, celle de la passivité comme pour l’alerter quant à un réel qu’il peut en d’autres conditions préférer fuir. Ce geste fort, précis et imparable, nourrit, ni plus ni moins que le meilleur métrage de son auteur et l’une des plus grandes fictions de guerre réalisées outre-Atlantique. Inexplicablement inédit en haute-définition, il bénéficie grâce à ESC de sa première édition Blu-Ray au niveau mondial. Elle s’accompagne de deux suppléments, une présentation du film par la réalisatrice Patricia Mazuy, ainsi qu’un entretien fouillé avec le journaliste Jean Thooris revenant sur le parcours de Kevin Reynolds avant d’approfondir sur La Bête de Guerre. Un must-see à posséder et faire découvrir au plus grand nombre !

Copyright ESC 2021

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).