John Hough réalise La Maison des Damnés en 1973, en pleine période de transition pour le cinéma d’horreur britannique. On sort de l’âge d’or de la Hammer, la célèbre maison de production londonienne qui a dominé pendant 15 ans le cinéma populaire fantastique mondial avec des films déclinant à l’envi les aventures de Dracula, Frankenstein et autres mythes littéraires fantastiques. Au tournant des années 70, la logique du cinéma de studio – qui a fait l’homogénéité, la stabilité des équipes et aussi la qualité et la signature des productions Hammer- est remise en cause. Par ailleurs, l’horreur, bien réelle celle-là, a envahi les écrans de télévision et les journaux au cours des années 60, depuis le crâne de Kennedy qui explose sur le film Zapruder (photogramme 313) jusqu’aux morts de la Guerre du Vietnam. La fin du code Hays aux Etats-Unis en 1966 a donné aussi de nouvelles libertés au cinéma américain pour représenter la violence et la mort, dont profitent des productions qui font date dans l’histoire du cinéma de genre, Rosemary’s Baby de Roman Polanski en 1968, ou L’exorciste de William Friedkin qui sort en 1974. De manière générale, l’heure est au réalisme. Les amateurs de sensations fortes ne se contentent plus de vieilles légendes coincées dans des ruines fumantes pour frissonner. L’amour du gothique sent le délice suranné et les firmes s’adaptent. Du côté de la Hammer, le célèbre Comte transylvanien joué par Christopher Lee est contraint de retrouver des couleurs plus disco et doit se confronter au Swinging London (Dracula 73, Dracula vit toujours à Londres). Dans son ensemble, le cinéma d’horreur britannique profite de cette période de transition pour expérimenter et se révèle créatif et fécond. Que l’on songe, entre autres, à des films anglais célèbres comme The Wicker Man (Robin Hardy, 1973), Flagellations (Pete Walker, 1974), Théâtre de sang (Douglas Hickox ; 1973) et même Frenzy (Alfred Hitchcock, 1972).

- © BQHL

- © BQHL

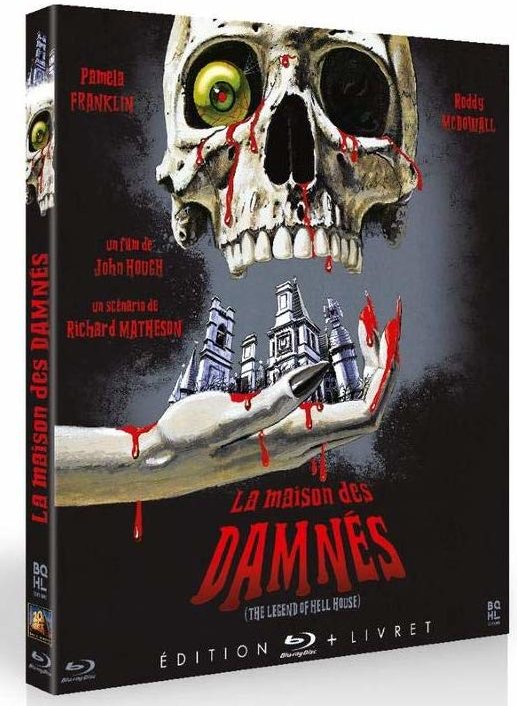

En apparence, La Maison des Damnés n’apporte pas un grand renouvellement par rapport à la période Hammer. Avec son portail majestueux, ses imposantes tourelles et la brume épaisse qui l’entoure, la maison Bellasco, théâtre du drame, ne saurait déplaire à un vampire. 10 ans après sa construction, on a retrouvé 27 cadavres à l’intérieur et depuis, la maison a la réputation d’être hantée, de retenir prisonnières les âmes de ceux qui y ont trouvé la mort. Le passé sanglant et la décoration chargée, tableaux, miroirs, statues et candélabres, puisent dans une esthétique du cinéma gothique mais les protagonistes de l’histoire sont décidés à ne pas se laisser impressionner. Parmi eux, le physicien Lionel Barret est envoyé dans la maison par son nouveau propriétaire richissime pour vérifier qu’elle est bien hantée. S’il a travaillé autrefois sur la parapsychologie, Barret est devenu un sceptique, convaincu que les phénomènes « surnaturels » observables ont toujours une explication ; il est bien décidé, grâce à la science et à d’étranges machines, à « désenvoûter » la maison. Que se passe-t-il quand on ne croit plus vraiment aux histoires de fantômes ? Ont-ils encore du pouvoir sur nous ? Pour ce séjour paranormal, Barret est accompagné par sa femme Anna (Gayle Hunnicut) et par deux médiums, Florence Tanner (Pamela Frankin) et Benjamin Fischer (Roddy Mc Dowall).

Habitué des adaptations libres de classiques et notamment des relectures de Poe par Corman, le scénariste du film, Richard Matheson, adapte ici son propre roman, sans dissimuler sa source d’inspiration principale : Shirley Jackson et son formidable The Haunting of Hill House dont Robert Wise s’emparera en 1963 pour The Haunting, restant à ce jour le chef d’œuvre sur le thème de la maison hantée. Les deux films se structurent autour du même axe narratif : l’affrontement de l’esprit scientifique avec des phénomènes irrationnels. Dans le film de Wise, le Dr Markway qui dirige l’équipe, aborde cette lutte avec enthousiasme puisqu’il en espère un élargissement du champ des connaissances humaines. A l’inverse, chez John Hough, le chef d’équipe se rend à reculons à la Maison Belasco, seulement motivé par une forte récompense. Il ne veut plus croire aux balivernes irrationnelles même s’il a l’air d’en avoir peur.

Son attirail scientifique et ses grosses machines en fer sont là autant pour prouver son pouvoir de scientifique que protéger son esprit. Il craint moins Belasco et ses damnés que de devenir fou. Dans The Haunting (La Maison du Diable), Wise se plaçait sous le double patronage de Welles dont il avait été le monteur et d’Hitchcock, dont le film Psychose, sorti deux ans auparavant, avait initié les nouvelles bases de la peur au cinéma. Prisonniers de décors qui les écrasent (courtes focales), soumis à des forces qui les dépassent ou clivés (cf les monologues d’Eleanor, jouée par Julie Harris), les personnages étaient « retournés » par la maison.

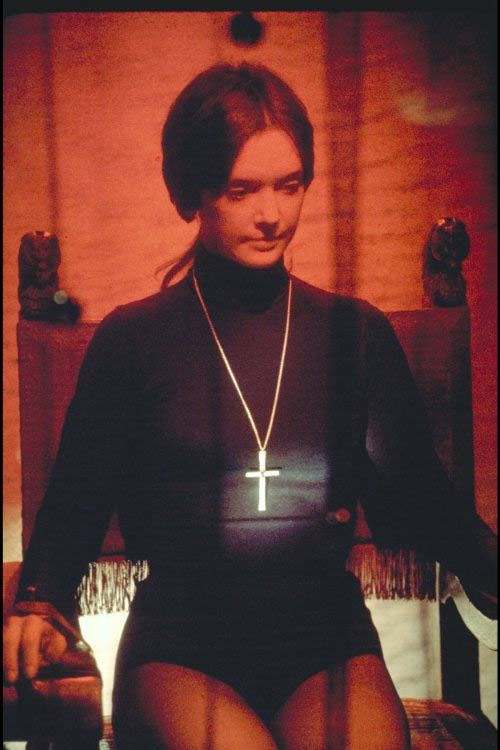

Le film de John Hough reprend le principe selon lequel les protagonistes sont plus ou moins malmenés en fonction de leurs implications avec les phénomènes paranormaux. Fischer, rescapé d’un précédent séjour, est prudent car il sait que la maison tue. En dépit de ses dons de médium psychique, Florence Tanner prend des risques en tombant amoureuse d’un esprit qui hante la maison. Pamela Franklin (la petite fille des The Innocents de Jack Clayton c’est elle) vampirise l’écran de sa présence, à la fois sure de ses pouvoirs de médium et candide, fragile. Tragique et bouleversante, personnage complexe, Florence Tanner se brise comme une poupée de porcelaine, passant de maîtresse de la situation à femme perdue, en prise aux vertige de ses sensations et persécutée.

C’est parce que sa féminité explose qu’elle se donne au fantôme. Elle s’affirme comme le parfait miroir d’Eleanor (Julie Harris) dans le film de Wise, bien trop sensible pour ne pas succomber aux moindres phénomènes paranormaux réels ou fantasmés. Mais l’héroïne de Wise côtoie explicitement la folie. Dans La Maison des Damnés, on glisse de l’évocation des névroses à la sexualité. La maison agit comme un catalyseur du « ça » freudien. Exposer la pulsion en tant que telle -le rapport à une forme de domination sexuelle qui aussi spectrale soit-elle est bel et bien virile- constitue l’un des apports les plus spectaculaires de Matheson. Florence Tanner préfigure déjà la Carla Moran de L’Emprise violée à répétition par une entité monstrueuse invisible. Le personnage d’Anna Barret, jouée par Gayle Hunnicut est également passionnant. L’ombre portée d’une statue la révèle à sa frustration sexuelle et les champs de force qui traversent la maison achèvent de la faire basculer vers l’érotomanie. Lorsqu’elle vient faire des propositions indécentes à Fischer, le spectateur risque à son tour de chavirer.

La Maison des damnés s’avère précurseur d’une vague de films fantastiques « scientifiques » opérant la mise en place de tout un appareillage technique de pointe pour guetter les fantômes. Depuis les années 80, on a eu L’Emprise, The Innkeepers (2011) de Ti West ou de manière plus ou moins heureuse (et avec les jump scare en sus), plusieurs films de James Wan. Dans une mise en scène d’apparence classique et sobre, La maison des damnés adopte pourtant des partis pris étonnants, dans une stylisation sans emphase, notamment dans ses cadrages, ses contre-plongées, son jeu sur les obliques et les teintes, où brusquement la couleur primaire éclate au sein d’un ensemble neutre et désaturé. Aussi, lorsque l’on rentre dans une alcôve, le baroque reprend ses droits, et les objets s’envolent autour d’un lit rouge sang. La bande son fait partie des éléments étonnants du film, jouant habilement avec l’écho des voix et des bruits dans les immenses pièces du château. Aux antipodes des envolées symphoniques de James Bernard avec ses cordes inquiétantes dont raffolait la Hammer, Delia Derbyshire et Brian Hodgson, tous deux compositeurs de musique concrète et avant-gardiste, proposent une partition électronique inédite dans le cinéma d’épouvante.

- © BQHL

- © BQHL

Elle instille une ambiance étrange et glacée, véhiculant par le son l’idée que les machines et les technologies sont plus angoissantes que rassurantes quand l’esprit se craquelle. Elle crée un sentiment de trouble et de déstabilisation prégnant. Il suffit de tendre l’oreille et d’observer attentivement la subtilité de la mise en scène pour que La maison des damnés nous apparaisse dans toute son intelligence et sa singularité, là où nous l’aurions relégué un peu rapidement au rang de sympathique film de maison hantée parmi d’autres. A l’instar d’un Roy Ward Baker déguisant sa subversion sous son respect de la tradition, John Hough (qui a aussi réalisé l’étrange Incubus ou le road-movie Larry Larry le dingue, Mary la garce) est un cinéaste à réévaluer d’urgence.

Blu-Ray édité par BQHL

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).