Apparu sur la scène artistique au début des années 70, Larry Clark débute par la photographie, avec deux livres devenus cultes aux USA (Tulsa en 1971, The perfect childhood, 1993), puis se diversifie avec une carrière de cinéaste à partir des années 90. L’artiste est souvent présenté comme pionnier en matière de représentation des mœurs de la jeunesse et les marges américaines, se tenant au plus près des sujets captés au cœur de leur intimité – un statut et une distinction qui seraient certainement à questionner, à nuancer, et à inclure dans une évolution complexe des pratiques de beaucoup de ses contemporains.

Clark se saisit d’un fait divers, le meurtre prémédité d’un jeune, Bobby Kent (Nick Stahl), le bully, par une bande d’autres jeunes composée notamment de son ami d’enfance et souffre-douleur, Marty Puccio (Brad Renfro) et de la récente petite copine de celui-ci, Lisa Connely (Rachel Miner). Très vite, viennent à l’esprit d’autres événements semblables à celui-ci et contemporains à la production du film. Ils forment une distraction au risque de masquer un temps l’usage qu’en a le cinéaste. Cette source d’inspiration ne saute d’ailleurs pas aux yeux puisque Clark ne l’indique que tardivement, la réalité des faits ne se devinant qu’à la fin du film avec un épilogue composé d’arrêts sur image, où des textes énoncent les peines que chaque personnage encourt. En nette rupture avec le reste du film, cette séquence provoque un choc, oriente le spectateur vers une démonstration factuelle, faite de condamnations chiffrables, fige les corps des personnages, résume leur destin en quelques chiffres. Le serment de fidélité de Clark à ce fait divers est aussi appuyé par l’usage de la vraie identité des individus impliqués dans cette affaire comme il reprend leurs noms pour ses personnages.

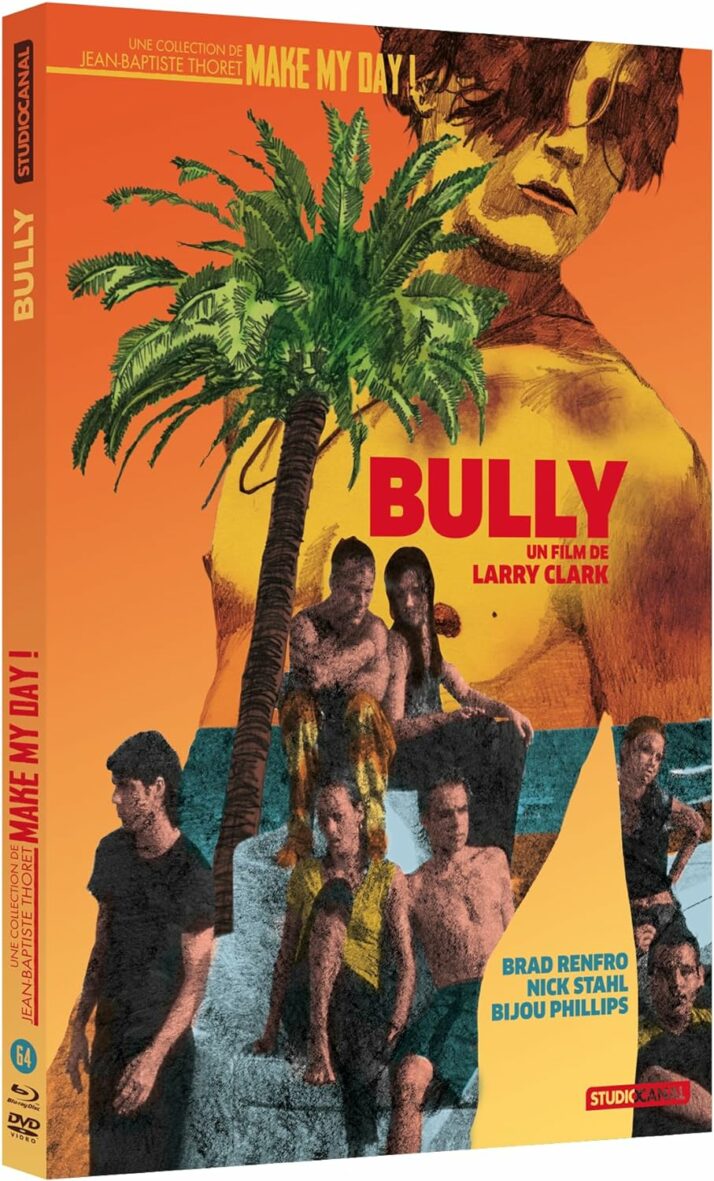

Copyright StudioCanal 2023

Passées ces indications juridiques mineures, l’adaptation de cette histoire éloigne surprenamment le film d’un ancrage réaliste. En effet, les jeunes ne peuvent se confronter à ces événements qu’à partir de leur fictionnalisation. Deux personnages au moins participent à cette confusion . Le « hitman » (Leo Fitzpatrick) qui surgit de nulle part n’a finalement aucune carrière criminelle derrière lui et se contente de paraître le plus sérieux de l’équipe, sans en être le plus capable. Son existence se limite à un ersatz de codes de cinéma, personnage mystérieux, puisque précisément dépourvu d’expérience. Autre confusion, avec le personnage de Derek Dvirko (Daniel Franzese) qui parvient à se bâtir une réputation de fataliseur à partir de son – unique ? – talent pour les jeux d’arcade, entouré par un public d’enfants. Deux réflexions à partir de ces phénomènes : Bully lorgne du côté du thriller, ou plus précisément du rape and revenge, et prolonge le travail de Clark qui avec Another day in paradise explorait le genre très codifié du film noir. Aussi, Bully s’autorise quelques traits comiques, de tel quiproquos et l’absurdité morbide de l’ensemble pouvant prêter à sourire. Plus l’équipe de criminels prend forme, plus on se désespère de chacun des participants, toujours plus incapables et toujours moins impliqués dans la cause. Les critères de sélections sont en eux même flous, le couple à l’initiative du meurtre s’applique à rassembler leur proches qui leur paraissent qualifiés, ou bien fidèles, mais semblent plus simplement aller vers les quelques personnes qu’ils connaissent. Des adolescents, si peu qualifiés qu’ils soient dans l’exécution d’un moindre geste violent – exception faite des maltraitances régulières à l’égard des femmes, il y aura à redire là-dessus – se retrouvent là, puisque de toutes manières ils n’ont pas grand-chose d’autre à faire. Tromper l’ennui est un critère de mobilisation efficace. La libido en est un autre.

Le premier plan du film qui sur l’instant déroute, montre Marty de face, dos au mur, le regard fixe, adressant des lubricités au téléphone, imperturbable. Cette brève introduction in medias res nous positionne à deux endroits. A la fois comme témoin des paroles de Bobby : puisque nous ignorons à qui il s’adresse, nous endossons le rôle d’auditeurs. Nous sommes aussi confrontés à son regard, ambigu à propos des émotions qui y circulent, décourageant d’entrée de jeu une possible interprétation de l’intériorité du personnage et toute approche psychologique ou pathologique de cette jeunesse. Le regard dans le vague du surfer n’est pas vide, seulement morne, opaque, troublant. L’exposition par la parole de ses désirs sexuels – réels ou inventés – sont par la suite vite comblés pas sa rencontre avec Lisa et Ali Willis (Bijour Phillips), à qui il vend, assisté par Bobby, d’écœurants sandwichs dont la confection frôle l’obscène, la faim du quatuor se situant de toute manière ailleurs.

Copyright StudioCanal 2023

Les allusions téléphoniques sont de fait annonciatrices d’une ostentation de corps dénudés le reste du film, le climat californien justifiant les tenues, l’âge des comédiens sans doute aussi. Ces corps constituent l’ancrage réaliste du film. La scène qui explique l’activité téléphonique de Marty – téléphone rose d’une grande réputation – poursuit ce principe voyeuriste initial qui ne s’exerce non plus par l’ouïe mais par le regard. Bobby contraint Marty à rejoindre d’autres hommes sur scène motivé par la promesse pécuniaire d’un spectateur. Le trouble du regard se prolonge dans cette danse et dans la réjouissance qu’en tire Bobby. Alors que la conviction de Marty dans ses deux premières répliques au téléphone peut être factice, son corps ne ment pas, il danse vraiment et des hommes sont là pour le voir. La position de Clark qui fut souvent interrogée, et notamment mise en cause moralement, se résume ici à la captation de ces plaisirs scopiques. Toute relation semble pouvoir se résumer à la rencontre de ces corps. Il y a d’abord un échange de regards, chaque partie, reluque, mate, (quelle expression était alors à l’usage fin 90’ ?) puis rapidement s’accorde sur un rapport sexuel. Les rares moments harmonieux sont d’ailleurs les scènes d’amour entre Marty et Lisa qui ponctuent un ensemble filmique désordonné, jusqu’à cette ultime union, magnifique scène, fausse fin succédant au meurtre. Les deux corps nus enlacés se font face, leur position symétrique connote l’atteinte d’une forme d’équilibre, bientôt d’extase. Ils se remémorent l’événement de la veille avec un mélange d’effroi et d’excitation, ultime tentative désespérée de réécrire l’histoire, de s’innocenter, de disparaître. Lisa accable Marty, il se défend lâchement. La séquence se termine par la verbalisation de l’acte « Nous avons tué un homme » puis l’expression, par un rictus et des gloussements, de leur réjouissance. Fin tragique.

Copyright StudioCanal 2023

Les autres relations sont déterminées par la fluidité d’un désordre passionnel qu’illustrent les échanges fréquents de partenaires. Clark privilégie, en dehors de celles consacrées au couple exclusif Marty-Lisa, les séquences réunissant beaucoup de personnages, pour maintenir cette dysharmonie qui caractérise le groupe. Après la première tentative de meurtre, les criminels retrouvent leur complice pour leur expliquer les complications rencontrées mais les regards sont détournés un moment vers la télévision où défile Miss Texas. Plus tard encore un couple s’enlace subitement en arrière plan, sans que ce sursaut érotique ne perturbe le déroulé de la séquence. Il a seulement lieu et est conservé comme tel. Ce désordre se cristallise lors du meurtre de Bobby, chaotique accumulation de gestes qui entaillent le corps de la victime, parvenant péniblement à l’éventrer, lui taillader les bras, la gorge. Mort étrange, qui tarde à venir, interrompue dans son processus, lorsque parfois plus personne ne fait rien. L’hésitation des criminels, leur déni, a lieu dans le présent de l’acte. Si d’autres actes de violences ponctuent le film, les deux viols que commet Bobby, ils se passent en grande partie hors champ. La séquence du meurtre a donc à charge toute la violence graphique, autrement toujours sournoisement diluée dans le reste du film. Est ce toujours la jeunesse que l’on aperçoit dans ce corps meurtri ? Voilà un corps qui périt et qui, au début du film, était objet de détestation de Bobby lui-même, crachant sur le reflet du miroir, face à sa propre nudité.

Cette jeunesse est, pour tous, le temps d’un échec. L’objectif de transition, de l’enfance à l’âge adulte est ignoré : cette période est traversée comme une fin en soi, ressors tragique de ces personnages. Le geste est emprunt de désespoir et déjà ses corps souvent drogués, stone, se vautrent, s’abandonnent. Le temps n’est plus à la rébellion, à la fureur de vivre. Plus que l’insouciance des jeunes, leur ignorance des figures adultes est préoccupante. Presque absentes du film, ces dernières ne dépasse guère le seuil des portes, les jeunes s’isolant et s’éloignant de ceux qui leur présentent un possible avenir. La confrontation entre Bobby, entièrement nu dans sa salle de bain, avec son père qui semble ignoré l’existence de ce corps, illustre parfaitement l’état de scission entre deux mondes : celui de la jeunesse charnelle n’aura pas de lendemain.

Copyright StudioCanal 2023

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).