Moins connu que ses mythiques Frayeurs ou L’au-delà, Le venin de la peur, dont nous préférerons le splendide titre original Una Lucertola con la pelle di donna / Lizard in a woman’s skin est l’une des oeuvres majeures de Lucio Fulci et l’un des fleurons du cinéma de genre des années 70. Plongée dans un fascinant univers onirique psychédélique, Florinda Bolkan y découvre les méandres de sa personnalité.

Si Lucio Fulci tient principalement sa notoriété de ses films de zombies, malgré leurs indéniables qualités et leur poésie de la mort et de la corruption, ce ne sont pas forcément ses meilleurs. En effet, c’est surtout dans des oeuvres aussi passionnantes que le drame historique Beatrice Cenci ou le giallo tragique Don’t torture a duckling que son génie éclate. En cela, Lizard in a woman’s skin n’a pas usurpé sa réputation : d’une incroyable maitrise formelle, il est bien l’un de ses films les plus brillants, les plus singuliers de son auteur.

Résumons brièvement l’argument de départ : Carole, une jeune bourgeoise est hantée par un rêve récurrent qui la met aux prises avec sa voisine aux mœurs dissolues, avec qui elle fait l’amour avant de la poignarder… Quelques jours plus tard, on apprend que cette dernière a été horriblement assassinée, selon le rituel même du rêve. Carole est immédiatement suspectée. Commence pour elle un long cauchemar dans lequel la réalité semble de plus en plus laisser place à la folie…

- Des rêves entre psychanalyse …

- et psychédlique

Alors, Giallo ou pas giallo ? Ne glosons pas sur le débat. Certes, le cheminement de l’intrigue, le climat de complot qui entraîne Carole dans un vertige paranoïaque s’apparente plus au whodunit agathachristique qu’au giallo ; d’ailleurs l’intrigue a tendance à patiner quelque peu lorsque la résolution se profile, vers une tentative d’explication quelque peu laborieuse et démonstrative … que Fulci préfère plonger malicieusement dans l’ironie. Le cinéaste se vit d’ailleurs imposer cette fin rationnelle par le producteur, lui qui désirait maintenir jusqu’au bout le parfum onirique. Si Lizard in woman’s skin ne procède en effet pas du dispositif classique du giallo avec ses morts violentes en séries, ses meurtriers aux gants noirs, son fétichisme de l’arme blanche et ses traumas divers, il n’en possède pas moins cet incontestable climat d’entre deux, de traversée du miroir et de confusion de la réalité, avec ses nuits d’orage et ses sons décuplés, sans oublier son catalogue psychanalytique de frustrations.

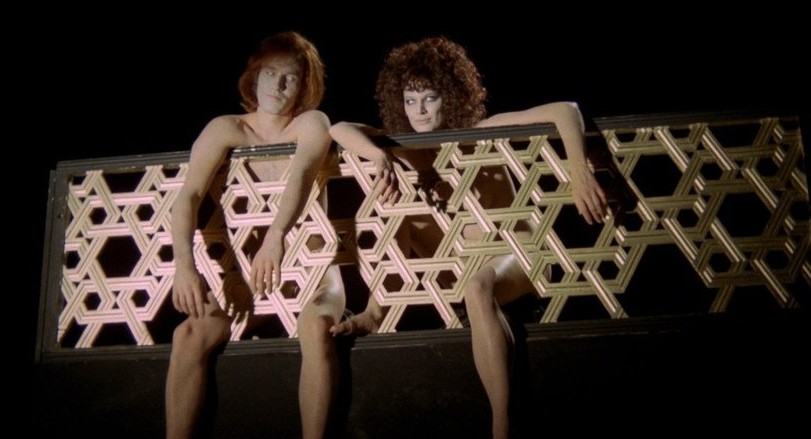

Lizard’s in woman skin, surprend par sa forme bouillonnante établie autour de rêves totalement fous, malsains, peuplés de personnages grimés – qui présagent presque des futurs zombies de Fulci – qui en épouse le cours désordonné, de couloirs interminables en chutes sans fin. Un grand lit carré rouge sang envahit l’écran pour y mettre en scène deux femmes qui s’enlacent avant de les perdre dans l’obscurité. Les perspectives s’y métamorphosent en permanence. En cette confusion des perceptions, rêvé ou vécu, le lieu demeure toujours écrasant, provoquant la même sensation de cauchemar. Plus encore, et peut-être également grâce au travail du directeur photo Luigi Kuveiller (qui signa aussi celle de Profondo Rosso d’Argento) on pense à l’Elio Petri de La propriété, c’est plus le vol dans son art d’agencer la société comme un univers de masques et de grimaces à la Ensor, d’organiser la satire du monde faisant glisser la réalité vers l’absurde et le carnaval. Ainsi le spectateur s’égare dans cette relecture du réel, comme grisé, dans un état second. Les cadrages sont fous, le son décuplé et confondu à la musique stridente de Morricone (et de Nicolaï, crédité comme souvent en tant que chef d’orchestre , mais dont on reconnaîtra facilement les sonorités dans certains morceaux) stridente et sensuelle, pleine de soupirs et de cris. Des notes de violons dissonantes s’entrelacent aux voix féminines sucrées, comme pour mieux servir la schizophrénie de l’oeuvre. Elle génère un climat de vertige et d’angoisse déstabilisant à souhait, pour un spectateur qui tâtonne dans la brume des perceptions.

Carole, bourgeoise enfermée dans sa vie étriquée et fascinée par le vice de ces joyeux hippies, rêve dans son lit en forme de cage. Fulci se lance joyeusement dans une illustration de la lutte des classes et des mentalités, sans jamais n’en choisir aucune – préférant la prise de distance. Rappelant les futures oeuvres de De Palma, Fulci emploie alors le split screen dans une magnifique séquence, représentation du dédoublement de personnalité ou d’une sensation d’ubiquité. L’une de parties de l’image vient matérialiser l’interférence auditive, montrant la scène que Carole ne voit pas qu’elle soit réelle ou pure recréation mentale, travail de l’imagination.

A ce titre Le Venin de la peur reste une fantastique œuvre sur la frustration et le refoulé. Dans le rêve, la sexualité enfouie resurgit, et les pulsions réprimées se déchaînent ; et le carcan de la bonne éducation bourgeoise de la jeune femme de céder devant le trouble qui l’assaille : perturbée par ce qu’elle entend des ébats orgiaques de sa voisine, elle libère à satiété ses insatisfactions, les laisse aller, les métamorphose. On est en pleine illustration du conflit entre Surmoi et Ça freudiens. Lizard’s in woman skin est une belle variation sur le thème du passage à l’acte, et in fine un des plus beaux hommages qui soit au Secret derrière la porte de Lang. Fulci mime d’abord tout à fait sérieusement voire pédagogiquement les théories psychanalytiques comme un formidable outil d’enquête, avant de s’en moquer ouvertement en les dégonflant comme une baudruche. A ce titre, avec ces individus manipulés qui tiennent lieu de personnages tout en étant assurés de tirer les ficelles (mention spéciale au bellâtre de mari joue par l’excellent Jean Sorel, persuadé d’être un maître de l’adultère et du machiavélisme et se retrouvant rapidement dépassé par les événements – on pense aux retournements de situation de L’Etrange vice de Mrs Wardh de Sergio Martino ), le développement de l’intrigue, l’enchaînement des révélations et de ses coups de théâtre en deviennent presque cocasses. Un peu à la manière de la collaboration Morissey/Warhol/Kier, on sent chez Fulci le désir sous-jacent d’égratigner les dessous d’une aristocratie décadente obsédée de prestige social et complice de tous les pouvoirs. Une seule femme vient faire voler en éclat les faux semblants, les beaux mirages de ce beau monde ; jusque-là assis dans son confort et la propreté de ses apparences le voici soudain déréglé.

Les séquences hallucinatoires orgiaques obéissent à une esthétique de « trip » – renvoyant évidemment aux acidités cormaniennes – et de libération sexuelle 70s qui plongent le film dans un climat de sensualité et de perversité tout à fait réjouissant. Les rêves psychédéliques dans lesquels dominent le rougeoyant et les couleurs primaires font glisser insensiblement vers une forme d’abstraction érotique faisant passer du charnel au géométrique. Aussi, perd-t-on pied dès la première séquence, au sens propre, puisque le sol se dérobe sous les nôtres.

En explorant la psyché de son héroïne, le film en épouse formellement les fissures, en un montage heurté, un rythme instable. Les corps se détachent dans le noir, fuient, tombent, sortent du cadre ou y apparaissent en fragments. Fulci multiplie parfois des plans fixes très courts comme dans cette séquence où les visages s’enchainent méfiants, inquisiteurs, oppressants. L’utilisation régulière de la caméra portée accentue parfois ce sentiment de claustrophobie et de violence. L’agencement de l’espace visuel et la perception des objets sont eux aussi intégralement soumis à la perception de l’héroïne. La fragilité du regard génère l’effritement des repères. C’est peut-être à ce titre le film le plus troublant et le plus accompli de Fulci, qui pourrait parfois faire passer pour des maladresses formelles cette propension géniale à coller parfaitement à la chute son héroïne.

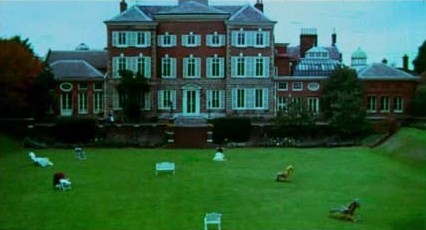

Lorsque les décors immenses, vieux hangar ou parc infini semblent le fruit de l’imagination de l’héroïne, le « vrai » se fait plus onirique que le rêve. Miroir de l’illusion et réalité finissent par échanger leur place. Ce sont probablement dans ses extraordinaires séquences de traque et d’angoisse qu’opère le plus la virtuosité de Fulci quand nous finissons par nous identifier à Carole au point de basculer avec elle. Il faut dire qu’entre sauvagerie et fragilité, Florinda Bolkan porte son statut de femme traquée piégée et victime à bouts de bras. Elle est littéralement surréelle.

L’Art est également présent pour alimenter les rêves, comme en témoignent dans le décor les tableaux de Bacon ou de Dali (Carole retrouvera le Cygne éventré du peintre lors d’une de ses balades imaginaires) ; à l’instar d’un cinéma, capable de nourrir nos propres fantasmes jusqu’à l’infini. Onirique, érotique, ironique, Lizard in woman’s skin présente à tous points de vue la quintessence du cinéma de Fulci. Lizard’s in woman skin est comme une brèche entrouverte : c’est avec délice que l’on y pénètre, sans modération.

______________

Cette édition s’impose d’emblée comme une édition de référence, pas seulement parce que les précédentes présentaient une qualité d’image moindre. Soucieux de présenter les éléments les plus complets possibles, Le Chat qui fume propose les 3 montages du film, l’italien (qu’on privilégiera), l’anglais et le français. Les bonus sont à la mesure de la beauté du packaging et de la copie, superbement restaurée, idéale pour (re)découvrir Le Venin de la peur dans les meilleures conditions. L’intervention de l’adorable Anita Strindberg est émouvante, attendrissante. On apprend notamment que son pseudo « Strindberg » vient du célèbre dramaturge, qu’elle admirait. Elle explique comment elle, la suédoise, s’est importée à l’étranger et s’est retrouvée sur le tournage du Fulci sans trop savoir ce qu’elle allait tourner – en particulier les scènes de nu, elle qui s’était refusée à se déshabiller en Suède. Cependant, tout se passa sans gêne, en particulier grâce à l’attitude de Florinda Bolkan qui parvenait à maintenir la distance nécessaire. « Tout s’est bien passé » dit-elle. Elle loue toute la folie de cette période et de ses créateurs : « Ceux qui ne sont pas un peu fous, je m’en méfie un peu ». L’entretien avec Jean Sorel laisse entrevoir un acteur vif, éclairé, critique et dont les propos ne supportent aucune ambiguïté. Contrairement à certains qui renient une partie de leur carrière, Sorel ne crache jamais dans la soupe et n’est jamais ironique, ne minorant jamais sa qualité artistique. Il intellectualise à merveille son expérience, et son avis sur le cinéma italien de l’époque est tout à fait pertinent, tout particulièrement quand il évoque un érotisme ambigu de Fulci, présent, mais presque statique, entre fascination et pudeur, mué par le désir et la peur de filmer la nudité de ses actrices. Parmi les nombreux intervenants, Lionel Grenier, spécialiste de Lucio Fulci en France (www.luciofulci.fr) est présent sur plusieurs des suppléments. Il s’intéresse tout particulièrement à la genèse du Venin de la peur, revient sur la biographie de Lucio Fulci et les origines de sa carrière. Il recontextualise le Venin de la peur au sein de sa filmographie, précisant les similitudes avec d’autres oeuvres. Il s’attarde tout particulièrement sur l’aspect technique de la gestation du film, de son scénario à son directeur photo. Son témoignage est extrêmement précis et concis, et il ne reste quasiment aucune zone d’ombre sur la manière dont Fulci travailla son film. Si Lionel Grenier reconnaît que Le Venin de la peur s’apparente à un giallo dans son ensemble, il note ses similitudes avec le Repulsion de Polanski et pas seulement parce que leurs héroïnes s’appellent toutes deux Carol. Les rapports des rêves avec ceux de La Clinique du Docteur Edwards le frappent également, Fulci citant d’ailleurs ouvertement Dali. On boit les propos de Jean-François Rauger, passionnant lorsqu’il étudie le giallo qu’il qualifie de genre dédié aux rapports de la femme et de la peur, effrayée de ce qu’elle désire et désirant ce qui l’effraie. Le genre, loin d’être réaliste est selon lui le lieu d’une transe esthétique, que Fulci sert génialement dans son rapport à la violence. Rauger évoque Fulci comme ce cinéaste voulant toujours aller plus loin dans l’excès de violence et rallongeant les séquences au moment où le montage aurait imposé leur fin, pour se jeter dans une folie sanglante libératrice, l’un de ses films les plus symptomatiques demeurant L’éventreur de New York. Lorsqu’on croit que la scène de meurtre est terminée, pour Fulci, c’est ici qu’elle commence. Jean-François Rauger rappelle combien l’Italie est le pays de la répression et du catholicisme et combien le cinéma de genre de l’époque en est le témoignage, quelque part entre le puritanisme et le désir de transgression, et c’est ce tiraillement qui le rend fascinant. Le giallo filme avec ambiguïté le stupre, la violence, l’interdit, ce qui est « dangereux et désirable », ce qui est réprimé. Comparant Fulci à Argento, Jean-François Rauger le voit comme un cinéaste plus grossier, sauvage, primitif, mais moins ultra conscient qu’Argento. Son analyse est d’autant plus parfaite qu’elle est très communicative. Olivier Père revient quant à lui sur l’idée d’un Fulci « terroriste » du genre et sur un giallo, lieu de l’immoralité et des pulsions refoulées dans des milieux privilégiés. Cinéaste misanthrope, Fulci, mettrait en lumière les rouages d’une société hypocrite. Fulci cinéaste réactionnaire ? Peu importe, il y a surtout tel un fil rouge, ce « mauvais esprit » qui relie tout ses films, sa moquerie et son caractère corrosif. Il est intéressant de voir combien les interventions se recoupent, se répètent parfois et se contredisent, signe probable que Fulci est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraissait. Ainsi Christophe Gans, en pleine analyse comparative avec Argento, parle de la parfaite conscience de Fulci de ce qu’il faisait, contrairement à un Argento, cinéaste halluciné. Gans évoque les meilleurs films du cinéaste comme des puzzles à agencer, qui en appellent à l’intellect du spectateur. Il souligne l’importance du portrait féminin dans son œuvre et y entrevoit une vision bien plus progressiste qu’elle en a l’air, entre illustration d’asservissement et désir d’affranchissement. Dans ses rapports père-fille où rodent l’ombre de Freud, Le Venin de la peur apparaitrait comme l’œuvre en miroir de Beatrice Cenci. Gans rappelle également qu’outre la présence de chauves-souris filmées pareil, une séquence presque entière du film fut citée par Argento dans Suspiria, découpée quasiment de la même manière, celle où Stefania Casini utilise la pile de valises pour tenter de s’échapper par une fenêtre. L’intervention d’Alain Schlockoff vaut surtout pour son aspect historique puisqu’il y rappelle sa rencontre avec le cinéaste lors du festival du Rex. Schlockoff est visiblement très admiratif du Fulci de sa période « zombie », même s’il évoque également son intérêt pour Le Venin de la peur et son aspect fantasmatique, rappelant au passage la fameuse anecdote de Carlo Rambaldi contraint de se justifier auprès de la justice italienne, lorsqu’elle crut qu’il avait réellement éventré des chiens. Au final, tous ces témoignages présentent des analyses d’autant plus intéressantes qu’elle traduisent différentes approches d’un même cinéaste, différentes approches du cinéma tout court. Viennent s’ajouter à la longue liste un petit module très intéressant sur les différents montage du film, images à l’appui, comme en témoigne la séquence d’orgie plus dénudée dans sa version anglaise présentée également en bonus. Les plus fétichistes (ou nostalgiques) d’entre tous se jetteront sans doute sur le rip de la VHS présent également sur le blu ray pour retrouver la sensation originelle du moment ou notre vieille cassette Hollywood Video était aspirée par le magnétoscope. On terminera avec les génériques anglais et italiens, les bandes annonces, ainsi qu’une galerie de photos. Et, bonus ultime, en plus du dvd, le cd de la splendide musique de Morricone. Cette édition d’un des plus beaux films de Fulci dépasse toutes les espérances.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).