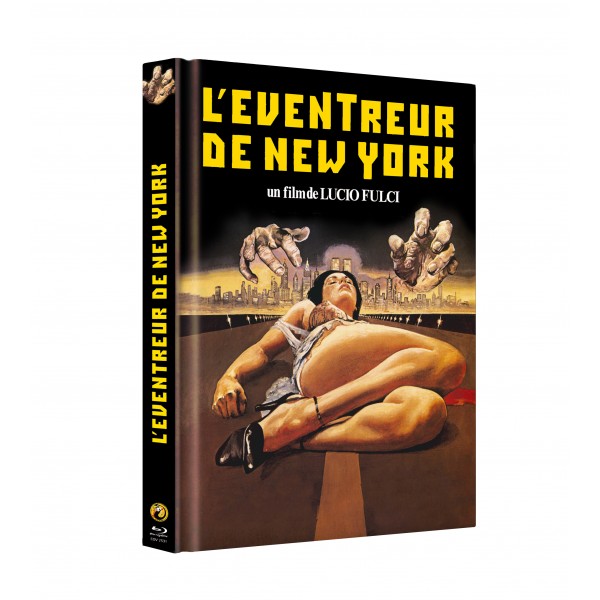

Après avoir bouclé sa « trilogie de l’Enfer » avec La Maison près du cimetière en 1981, Lucio Fulci a des envies d’ailleurs. Si son exploration de l’Amérique s’est jusqu’alors cantonné à la version fantasmée des westerns qu’il a tourné en Europe (Selle d’argent, Les Quatre de l’Apocalypse), et de quelques extérieurs tournés principalement en Californie pour les besoins de Perversion Story, il est bien décidé à shooter son prochain film en plein cœur de Manhattan. Son attention se porte sur un script signé Vincenzo Mannino et Gianfranco Clerici (à la plume sur Cannibal Holocaust), qui suit la traque d’un serial-killer atteint de progéria, voulant mettre à mal la beauté de ses victimes. Pas totalement convaincu par l’intrigue, le cinéaste et son producteur Fabrizio de Angelis (qui ont déjà collaboré à maintes reprises, notamment sur L’Au-delà) engagent Dardano Sacchetti, scénariste fidèle (L’Emmurée vivante, Frayeurs…) afin d’effectuer d’importantes réécritures. L’histoire, initialement située à Boston (sans doute pour surfer sur le succès du film de Richard Fleischer, L’Étrangleur de Boston) est délocalisée vers la Grosse Pomme et se voit renommée L’Éventreur de New York. Pour la mise en images, Fulci engage Luigi Kuveiller, chef op du Venin de la peur, mais également des Frissons de l’angoisse, L’Avventura ou Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Le scénario suit tour à tour les méfaits d’un tueur en série s’en prenant à des jeunes femmes, et l’enquête menée par l’inspecteur Williams (Jack Hedley) pour l’appréhender. Comme toujours, The Ecstasy of Films a mis les petits plats dans les grands et offre une édition digibook luxueuse, riche d’un master HD et de très nombreux bonus.

(© Copyright – The Ecstasy of Films)

Dès son plan d’introduction, un long panoramique sur d’immenses gratte-ciel, L’Éventreur de New York place la mégalopole au centre de toutes les attentions. Plus que son architecture, c’est l’atmosphère de la ville, considérée comme la plus criminogène du pays durant les décennies 70 et 80, qui semble fasciner le cinéaste. À l’instar de Maniac ou Vigilante, le film représente cette dernière comme un véritable enfer sur terre, comptant pas moins de onze femmes assassinées par jour, selon les mots de l’inspecteur Williams. Pour l’occasion, Fulci pose sa caméra dans des lieux déjà immortalisés sur grand écran, comme en témoigne cette scène dans le métro renvoyant aux souvenirs de Death Wish et The Warriors. Tournée en grande partie dans les quartiers les plus chauds et sans autorisation, la fiction se change en véritable instantané de cette période délétère. Dans le documentaire Souvenirs de la 42ème rue, présent en bonus, des réalisateurs comme Joe Dante, William Lustig ou encore Frank Henenlotter, évoquent le destin de cette avenue (omniprésente dans le long-métrage), qui a vu ses théâtres se changer en cinémas d’exploitation avant que le genre ne quitte les salles obscures pour migrer peu à peu vers les vidéoclubs. Ce décor purement américain et foncièrement rattaché à l’histoire du septième art – dans son versant le plus bisseux-, est la toile de fond d’un récit piochant allègrement dans le film policier hollywoodien classique. Un flic revenu de tout, une enquête qui l’amène à rencontrer divers personnages, tous plus ou moins suspects (dont une vieille logeuse fan de Dallas, habituée à espionner ses locataires), et un psychologue (Paolo Malco) chargé d’analyser la personnalité du tueur : tous les codes du thriller sont ici bien présents. Pourtant, bien qu’usant d’archétypes maintes fois vus et revus, l’auteur de Frayeurs ne se contente pas de se glisser sagement dans le moule du polar états-unien, mais en profite pour exposer sa propre vision d’Européen. En bon catholique, le cinéaste présente New York comme gangrenée par le vice et la dépravation. La pornographie est omniprésente, faisant autant office de spectacle factice (la performeuse blasée une fois le rideau de théâtre baissé), que de révélateur de l’intimité des personnages (l’homosexualité du docteur Davis est évoquée au travers des magazines qu’il achète). Contrairement au slasher (héritier américain du giallo alors en plein boom, dont certains plans en vue subjective renvoient inconsciemment), ici, l’obsession pour le sexe n’est pas l’apanage d’une bande d’ados travaillés par leurs hormones, qu’un boogeyman puritain ne tarde pas à punir, mais est une composante essentielle de la société. Autre marqueur culturel raillé par le metteur en scène, le culte de la réussite est au cœur d’une intrigue à priori secondaire, voyant Fay Majors (interprétée par Almanta Suska), une jeune femme ayant survécu au meurtrier, être assaillie de visions. Alors qu’elle se confie sur son trauma, son petit ami (Andrea Occhipinti, devenu par la suite producteur hautement estimable du Ruban Blanc, Il Divo ou encore Antichrist) lui assène : « Dans ce pays, si tu n’es pas douée pour quelque chose, si tu n’es pas la meilleure […] tu n’arriveras nulle part ». Une volonté de performance (tant professionnelle que sexuelle) déshumanisant les rapports entre les personnages et offrant un terreau favorable au réalisateur pour transformer son film en satire de la société yankee, sans pour autant renier ses racines.

(© Copyright – The Ecstasy of Films)

L’ouverture de L’Éventreur de New York est également l’occasion pour le cinéaste de faire une nouvelle preuve de son talent macabre. En une image (servant de fond tandis que le générique défile), une main en décomposition qu’un chien rapporte à son maître, il retrouve son amour pour les fluides divers, la corruption de la chair et le gore organique. Plus tard, une horrible exécution à coup de tesson de bouteille ou encore une énucléation (gimmick habituel du metteur en scène) viendront confirmer cette première impression. Tout dans le film renvoie à ses obsessions et à son identité transalpine : des scènes de meurtres fétichisant à outrance les armes blanches et les corps (des gros plans sur les mains à une séquence particulièrement perverse, impliquant le pied d’un personnage), à l’hypersexualisation des victimes. Ce dernier point est d’ailleurs au cœur de nombreux commentaires de la part des intervenants présents en bonus, tant la misogynie de Fulci semble atteindre ici son paroxysme, de même que sa conception très particulière du désir féminin. Ici, seules les femmes ont droit à de longues séquences de mise à mort, l’agonie des hommes se retrouvant évacuée hors-champ. Selon Almanta Suska, il ne s’agirait que de l’expression du trauma du réalisateur suite au décès de sa propre épouse, louant au passage sa gentillesse et sa bienveillance. Il faut admettre que si le « sexe faible » est passablement maltraité, les mâles ne sont pas forcément mieux lotis, résumés à une bande d’imbéciles obsédés par leur physique ou leur fortune, et délaissant leurs proches. Faisant montre d’un sens du timing impressionnant lors des montées de tensions (inoubliable passage quasi onirique dans une salle de cinéma), le metteur en scène dévoile également un humour à froid décalé et efficace. Ainsi, les cris de la première victime se retrouvent étouffés par la sirène d’un bateau, les passagers ignorant tout du drame qui se joue. Riche en références à l’inévitable Alfred Hitchcock, de la blondeur de son héroïne, aux clins d’œil au Grand alibi ou aux 39 Marches, que Lionel Grenier évoque dans le livret de cette édition, le tout tend à retrouver l’âme du giallo. Plus précisément, il cherche à injecter les codes du genre au sein d’un environnement purement yankee. Au détour d’un plan se teintant soudainement d’une lumière monochrome chère aux héritiers de Mario Bava, l’un des personnages s’écrie d’ailleurs « Salopard d’Italien ! », comme une adresse méta au spectateur qui retrouve alors une esthétique bien connue. Par certains aspects, le long-métrage renvoie à une autre œuvre majeure du cinéaste, La Longue nuit de l’exorcisme, Grenier le décrit d’ailleurs comme son pendant urbain. Un jouet en forme de canard menant à un final touchant et désespéré n’est d’ailleurs pas sans évoquer le thriller rural de 1972. Plus proche de l’horreur européenne que du policier hollywoodien, L’Éventreur de New York se pose en pièce maîtresse de la filmographie du maître, à la fois état des lieux ironique de la société américaine, et tragédie morbide.

(© Copyright – The Ecstasy of Films)

Saluons encore une fois le travail de The Ecstasy of Films, qui propose un superbe objet comprenant un master HD absolument impeccable. Un livre signé Lionel Grenier et Alain Petit accompagnant le combo, s’ajoute à la longue liste de bonus composés en grande partie d’interview d’acteurs et de producteurs éclairant les méthodes de travail de Lucio Fulci et dévoilant les coulisses d’un tournage hors normes. Un must pour tout fan de giallo.

Disponible en digibook Blu-Ray / DVD chez The Ecstasy of Films.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).