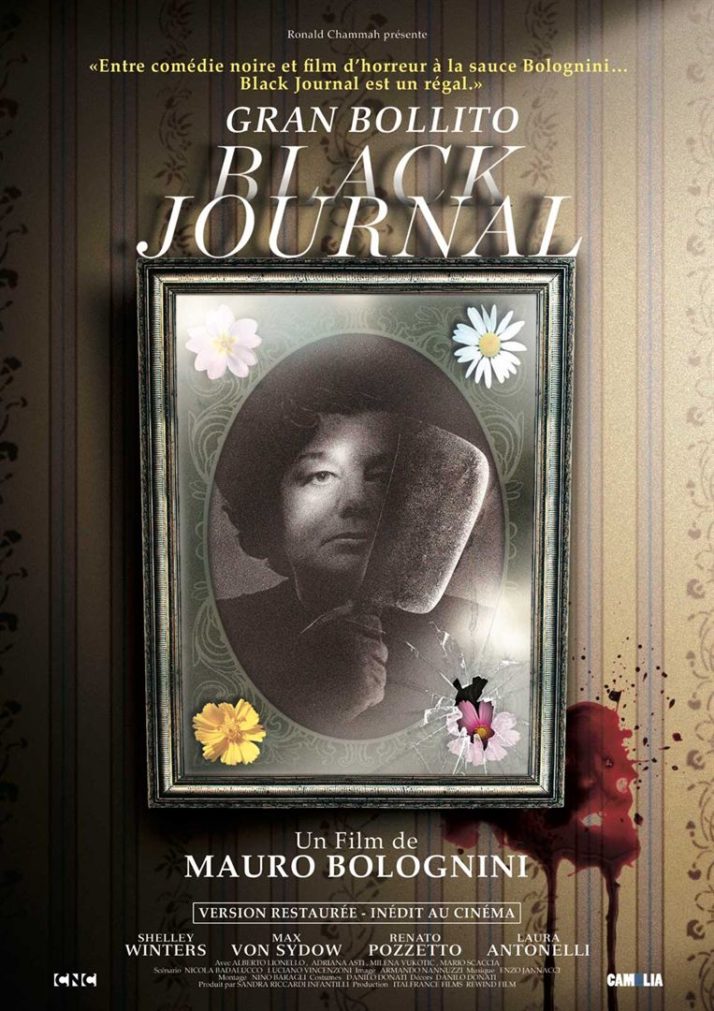

Inédit en France, surtout connu sous son titre anglais Black Journal pour une sortie vidéo en catimini et son passage à Canal plus au milieu des années 80, Gran Bollito fait figure de grand film malade à l’intérieur de la filmographie foisonnante de Mauro Bolognini, si cette expression employée de manière un peu abusive n’était pas autant galvaudée. De prime abord, il est difficile de relier le travail délicat du cinéaste à un projet aussi dérangé et morbide, convoquant aussi bien les obsessions libidineuses d’un Hitchcock que l’inspiration baroque de Federico Fellini. Pourtant il serait trompeur, voire même injuste, de réduire le cinéma de l’italien à celui d’un artiste précieux racontant des histoires romanesques dans un style maniériste. Ce n’est pas totalement faux mais seulement en apparence. Mauro Bolognini a toujours disséminé une violence et une subversion sidérantes au sein de récits classiques et d’une mise en scène affectée embrasant un style flouté typique du roman photo. Grand esthète raffiné, Bolognini n’a pourtant jamais eu peur de flirter avec le scabreux comme en témoigne Bubu Montparnasse et Vertiges, deux films qui portent en eux la dérive à venir de Gran Bollito, véritable immersion au cœur de la folie d’un personnage monstrueux, une mère possessive, et d’une Italie malade, en plein chaos, au début de la deuxième guerre mondiale. Le film s’inspire d’une histoire vraie, le cas dément de Léonarda Cianciulli, surnommée la « saponificatrice de Correggio », tueuse en série qui défraya la chronique dans les années 40. Elle ne supprimait pas seulement ses victimes à coup de hache mais les recyclait avec un art consommé de l’originalité les transformant en gâteaux et en savon. Laissons aux historiens le soin de commenter les différences entre la réalité et la fiction, pour s’intéresser au traitement infligé par les scénaristes, Sergio Amidei et Nicola Badalucco, du cas Léonarda, nommée Léa qui débarque avec son fils et son mari dans une nouvelle demeure. Dès son arrivée, son mari succombe à une attaque cérébrale paralysante, le plongeant dans une sénilité précoce. Affichant d’entrée une aversion des lieux et une méfiance haineuse envers les locataires, elle incarne d’entrée une présence lugubre. Léa a cumulé les morts prématurés d’une douzaine d’enfants avant d’avoir réussi à sauver le miraculé Michele, envers lequel elle éprouve un amour quasi incestueux. Persuadée d’être liée par un pacte avec le diable qui lui aurait épargné son ultime enfant, elle est prête à tout pour le protéger, le sauver des influences extérieures, quitte à s’adonner aux pires exactions. Plus profondément, elle pense que le fait de donner la mort lui préservera à vie son unique progéniture. Choisit-elle ses victimes au hasard, se réduisant à son entourage proche? oui et on. Si elle obéit à une sorte de rite théâtralisé, fortement renforcé par ce décor de la cuisine qui ressemble à une scène, avec ses rideaux et le palier surélevé, elle assassine ses victimes sans raison méthodique précise: pas d’élément traumatique déclencheur ni obsession récurrente indiquant le passage à l’acte comme dans les grands films déviants d’Hitchcock, de Psychose à Pas de printemps pour Marnie. Tout au plus peut-on y déceler une phobie viscérale envers ses vieilles femmes bourgeoises peu gâtées par la nature mais à la recherche d’une forme de bonheur à laquelle se refuse viscéralement Léa. Mais sa pire ennemie, la seule pour qui on comprend son rejet intime demeure la petite amie de son fils, une belle danseuse qui possède tout ce qu’elle n’a pas, surtout quand elle porte les traits de Laura Antonelli, sexe symbole du cinéma italien des années 70.

Copyright Les Films du Camélia

Satire au vitriol d’une Italie décadente, symbolisée dans le film par une galerie de personnages tous plus décérébrés et/ou décatis les uns que les autres, Black Journal explore un terrain vierge pour le cinéaste respectable du Bel Antonio. Le film s’aventure du côté du cinéma de genre le plus outrancier, sans pour autant verser dans la complaisance, gardant à la fois une ironie et un décalage constants. A l’instar Dino Risi qui réalise la même année le magnifique Âmes perdues, Bolognini puise dans le giallo, sous genre à l’agonie en 1977 , afin de célébrer la mort à venir d’un cinéma -italien- qui fut le meilleur au monde. Il ne cherche plus à décliner ses thèmes (la folie, l’aliénation des individus, la critique de la bourgeoisie, les ravages du capitalisme) à travers une forme classieuse mais s’engouffre dans les pires – donc les meilleurs – écueils du bis, à savoir décapitations explicites, détails gores peu ragoutants, et dialogues excessifs, pour ce qui saute aux yeux. La mise en scène très graphique emprunte à la grammaire de Dario Argento et Mario Bava en multipliant les angles complexes, les éclairages post expressionnistes filmés dans des décors rococos surchargés de bibelots, de portraits anxiogènes, de toiles de mauvais goût et de meubles imposants.

Portrait d’une marâtre, atteinte d’un mal incurable, et vision pétrie de noirceur d’une époque révolue, Black journal déroule sous nos yeux ébahis les situations grands guignolesques les plus improbables, se fend de séquences démentielles dans un esprit carnavalesque qui n’est pas sans rappeler la commedia dell’arte.

Copyright Les Films du Camélia

Le film étonne par ses ruptures de ton passant de la comédie grotesque alignant les pitreries les plus salaces au pur film d’horreur baignant dans une ambiance maladive. Mais surtout, l’idée de génie de Bolognini qui reviendra plus tard à la raison avec La dame aux camélias, est d’avoir engagé Shelley Winters pour incarner Léa. Déjà impressionnante dans Lolita de Stanley Kubrick et Bloody Mama de Roger Corman, elle explose les limites du supportable à l’écran, vampirise l’espace par sa seule présence physique, éclipsant tous ses partenaires pourtant formidables. Elle brise la frontière entre masculin et féminin de manière troublante, justifiant alors le choix très risqué et singulier du cinéaste d’avoir engagé des hommes pour se glisser dans la peau de ces dames d’un certain âge, caricature outrée d’une bourgeoisie ridicule dans un pays bientôt aux mains des fascistes. l’acteur fétiche de Ingmar Bergman, interprète d’ailleurs deux rôles, celui d’un inspecteur austère et celui truculent, et souvent hilarant, de Lisa, qui rappelle les grandes heures des Monty Pythons. Face à ces figures pathétiques, Shelley Winters garde un sérieux imperturbable avec son visage bouffi et rentré, ses yeux injectés de haine. Rarement la folie d’un personnage à l’écran nous aura autant effrayé dans un film cinglé qui tient pourtant plus de la farce macabre que du thriller anxiogène.

Black Journal est ressorti en salle le 6 Novembre et il est disponible en DVD/Blu Ray chez Rimini.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).