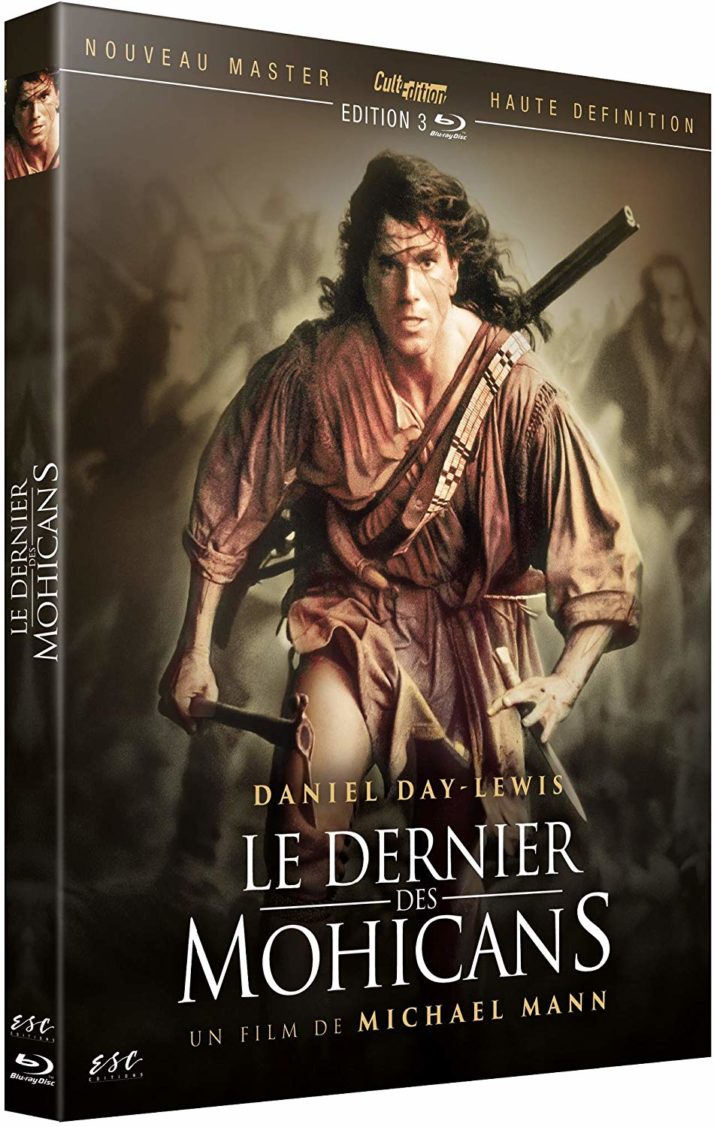

Deuxième volet d’un cycle de cinq romans consacrés à l’Histoire de l’Amérique de 1740 à 1804 (L’Histoire des Bas-de-Cuir), Le Dernier des Mohicans signé James Fenimore Cooper demeure l’un des ouvrages anglophones les plus importants du XIXe siècle. Cité en exemple par Honoré de Balzac ou George Sand, il connut de nombreuses adaptations en longs-métrages (la première datant de 1920, réalisée par Maurice Tourneur), téléfilms, bandes dessinées et même opéras. C’est en 1936 que le réalisateur George B. Seitz en offre sa propre version avec Randolph Scott en tête d’affiche. On y suit le major Heyward, jeune officier Britannique chargé de mener Cora et sa sœur Alice jusqu’à leur père, en pleine guerre opposant Anglais et Français. Après être tombés dans une embuscade, ils sont sauvés par trois Mohicans (dont Hawkeye, européen adopté par la tribu) qui décident d’escorter le trio jusqu’à destination. Adaptant librement les écrits de Cooper, faisant d’Hawkeye et Heyward les vrais héros (contrairement au livre, qui met beaucoup plus en avant le rôle d’Uncas, le jeune Indien), le film marque durablement Michael Mann, qui le découvre à la télévision encore enfant. Après avoir signé pour le petit écran L.A. Takedown (véritable brouillon de son futur chef-d’œuvre, Heat), il replonge donc dans ce qu’il considère comme son premier souvenir cinéphilique et s’attelle à un projet de remake du film de Seitz. Reprenant le même script (le scénariste Philip Dunne est même crédité au générique), ainsi que certaines scènes (la fuite en canoë, la traque finale) et certains dialogues, le cinéaste paye un tribut respectueux à son souvenir de jeunesse. Grâce au travail d’ESC Le Dernier des Mohicans version 1992 est désormais disponible dans un superbe collector Blu-Ray, comprenant le montage cinéma, la version director’s cut et le film de 1936.

THE LAST OF THE MOHICANS, Daniel Day-Lewis, Madeline Stowe, 1992, TM and Copyright (c)20th Century Fox Film Corp. All rights reserved.

En quelques brefs cartons, Mann pose brièvement le contexte de son film, l’époque (1757) et les divers troubles qui secouent alors le Nouveau Monde (conflit entre Français et Britanniques, tribus indiennes divisées…). S’ancrant dans le registre de la fresque épique hérité de son modèle, déployant un lyrisme certain (accentué par l’iconique bande originale de Trevor Jones épaulé par Randy Edelman), Le Dernier des Mohicans énumère avec une maestria certaine les passages obligés du genre. S’appuyant pour ce faire sur des scènes d’action assez brutales (égorgements et scalps sont légions), rendant palpable le chaos des batailles, et un romantisme exacerbé (la relation entre Hawkeye et Cora), deux des constantes de la filmographie du cinéaste. La magnifique photo de Dante Spinotti tire profit de la remasterisation proposée par ESC, principalement sur la version director’s cut, la version cinéma, bien que proposant un master HD souffre de quelques légers défauts et de couleurs un peu ternes. Le chef op de Heat s’inspire de la peinture anglaise du XVIIIe et construit de sublimes plans picturaux. Il alterne entre les teintes gris bleuté de la forêt et des sous-bois et dorées pour les intérieurs, donnant à ces scènes la sensation d’être réellement éclairées à la bougie. Opposant ainsi deux univers, celui des natifs et celui des Occidentaux, par le simple travail sur la lumière, cette distinction trouve son point d’orgue lorsque les deux groupes se retrouvent derrière une cascade, le bleu et l’orange s’unissent alors et le rythme trépidant du métrage ralentit alors pour offrir une séquence très touchante et intimiste au milieu du fracas de la chute d’eau. Étonnamment court pour ce type d’épopée (une contrainte des producteurs, Manhunter n’ayant pas été un franc succès), le récit prend la forme d’une fuite en avant constante rythmée et haletante. Une énergie qui guide tout le long-métrage et qui se double d’une dimension quasi panthéiste. Film à part dans sa carrière, ni moderne, ni moderniste (comme peuvent l’être La Forteresse Noire et Public Enemies, pourtant situés dans le passé), il offre l’occasion au réalisateur de présenter ce qu’il définit lui-même dans l’interview présente en bonus, comme une « vision cathédrale de la nature ». Au milieu du tumulte des guerres et des affrontements, les décors sauvages de la Caroline du Nord se révèlent une sorte d’Éden encore vierge où les Hommes vivent en harmonie avec leur environnement. Ce regard posé sur les Amérindiens, que n’aurait pas renié Rousseau, était déjà présent dans le film de 1936 qui évoquait le massacre des Autochtones, thématique assez rarement abordé avant La Flèche brisée de Delmer Daves. Le tout prend une tournure plus politique. En dépeignant une nation en train de naître (la révolution contre les Anglais aboutira en 1783 à la fondation des États-Unis), il démontre que pour émerger, le pays a dû exterminer une nature florissante ainsi que de grands peuples. Au détour d’une astuce de montage Alice déclare « le monde entier s’embrase » avant que son visage ne se retrouve remplacé par un canon en train de faire feu, signe de l’époque troublée et violente. Car les passions amoureuses, telles les relations politiques, sont sur la brèche, comme en équilibre précaire, sensation matérialisée par cette incroyable traque finale (probable source d’inspiration pour Peter Jackson et ses Deux tours) se concluant par un duel à flanc de montagne, au bord d’un précipice. Un affrontement d’homme à homme comme les affectionne tant l’auteur d’Ali. Bien qu’ancré dans une réalité historique les dépassant, Mann se contente de filmer à hauteur de ses personnages, se concentrant sur leurs drames personnels plus que sur la grande Histoire. Comme le dit Christophe Gans (lui aussi intervenant dans les bonus), contrairement aux récits épiques et héroïques traditionnels, il préfère mettre en avant la « brièveté des vies humaines ».

THE LAST OF THE MOHICANS, Daniel Day-Lewis, Madeline Stowe, 1992, TM and Copyright (c)20th Century Fox Film Corp. All rights reserved.

Projet plus personnel qu’il n’y paraît puisqu’il est ici question pour Michael Mann de retourner aux sources mêmes de sa cinéphilie, il injecte dans sa fresque tout ce qui fait l’essence même de son style. Au-delà des effets de signature tenant déjà presque de gimmicks (à l’instar de ces plans tournés durant l’heure magique) c’est dans la personnalité de ses héros que son influence se fait le plus sentir. Ainsi, Hawkeye est introduit en action, en pleine chasse (à l’inverse du film de Seitz où les personnages étaient présentés de manière très théâtrale), une activité quotidienne dans laquelle il excelle. Pour préparer son rôle Daniel Day Lewis passa plusieurs mois seul dans la nature afin d’apprendre à survivre, une volonté conjointe du réalisateur et de l’acteur (tous deux très perfectionnistes). En résulte un héros connaissant par cœur son environnement forestier dans ses moindres recoins, préfiguration de Max, le chauffeur de taxi de Collateral arpentant la jungle urbaine de Los Angeles les yeux fermés. L’activité, la vitesse, le moindre des déplacements de l’Indien d’adoption guide la mise en scène. Comme toujours, le cinéaste filme des gens qui agissent et parlent finalement peu (contrairement au film original, beaucoup plus verbeux, ici les sentiments, les trahisons ne passent pas par le texte). Dans la même logique, il se débarrasse de l’introduction d’Heyward au cœur de la vie mondaine d’un palais Anglais cossu, pour mettre l’accent dès le départ sur la vie des colons habitant le sol américain. Ainsi, il offre une reconstitution minutieuse de la vie au XIXème siècle, fruit de longues recherches au sujet des langues parlées, des coutumes (à l’image de cette sorte de jeu de cricket), rendant ses arrières plans extrêmement vivants lors des passages en ville (forgerons et paysans s’activant à l’écran). Gans déclare même qu’en matière d’obsession des détails, Mann est « le seul descendant de Sergio Leone ». S’écartant encore une fois du long-métrage de Seitz (dans lequel le héros est vêtu comme un trappeur et des acteurs blancs jouent des rôles d’Indiens), il fait du respect des coutumes amérindiennes son credo, les natifs devenant les gardiens d’un rapport au sol, à la nature, sur le point de disparaître. Les filmant « comme des hommes libres », pour paraphraser le titre de son premier long-métrage, le metteur en scène fait de la forêt leur berceau et leur lieu de vie. Ils ne font qu’un avec elle, noyant ainsi parfois ses personnages au milieu de la végétation dans de monumentaux plans larges (la dernière et magnifique image du film en est un exemple parfait). Cette ampleur dans la réalisation (en témoigne ce long mouvement de grue pour filmer une embuscade dans un sous-bois), s’accompagne d’une vision hautement politique du conflit. Le territoire, lieu de vie des tribus et des premiers colons, n’est pas qu’un décor mais le terrain d’une opposition politique et surtout économique. L’Amérique est déjà le carrefour d’un monde en train de se globaliser. Thématique présente à travers les personnages de criminels et de hackers mondialisés dans Miami Vice et Hacker, le pays n’est ici que lieu sur lequel Anglais et Français se livrent une guerre économique. Ne se souciant que très peu de la vie des habitants, tout n’est affaire que de domination financière et de commerce. Pour Magua (qui est ici un solitaire détaché de son clan), à l’inverse, la guerre dépend de règles précises, d’un code d’honneur (basé sur la redistribution, loin des concepts judéo-chrétiens de Bien et de Mal), et s’oppose de fait avec la Common Law que le gouvernement britannique souhaite instaurer. Comme souvent chez le réalisateur, les antagonistes se révèlent alors avoir plus de points communs entre eux qu’envers les autres de leurs semblables. Le film de 1936 présentait déjà un concept similaire à travers la troublante ressemblance entre Randolph Scott et Henry Wilcoxon, une péripétie développant l’idée qu’ils étaient les deux facettes d’une même pièce. Ici, c’est le renégat Uron interprété par Wes Studi et Chingachgook (Russell Means) qui se rejoignent lors d’un dernier combat à mort, isolés dans un même plan, comme ce fut le cas pour le protagoniste et Cora (Madeleine Stowe) lors d’une scène de foule où ils s’excluent afin de partager un moment intime. Le cinéaste fusionne en un même plan la foule s’agitant et les amoureux à l’écart, comme un moment suspendu dans le temps (évoquant la future scène de salsa torride entre Colin Farrell et Gong Li dans l’adaptation de Deux flics à Miami). L’amour comme la mort réunit les opposés. Des êtres qui agissent plus qu’ils ne parlent, qui « sont ce qu’ils font » (Heyward est un soldat avant tout, Hawkeye un traqueur) et une vision d’un monde gouverné par des puissances qui dépassent et excluent ceux qui ne se soumettent pas à leurs règles, autant de thèmes purement « manniens » faisant de ce Dernier des Mohicans bien plus que la fresque (pourtant somptueuse) qu’il semble être. S’emparer d’un film de commande afin de développer son style et ses obsessions, c’est aussi la marque d’un grand auteur.

THE LAST OF THE MOHICANS, Daniel Day-Lewis, 1992, TM & Copyright (c) 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved.

À signaler la présence dans cette luxueuse édition proposée par ESC et pour la première fois en France de la director’s cut du film offrant un montage légèrement différent (environ 3 minutes en plus), une version au montage différent dont certains plans sont rallongés (comme cette chorale chantant sous la tente de l’officier français joué par Patrice Chéreau). En plus de la version signée George B. Seitz, elle contient de nombreux bonus parmi lesquels les interviews de Trevor Jones et François Guérif mais également un entretien avec le toujours passionnant Christophe Gans ainsi qu’avec Michael Mann en personne (La Méthode Mann) qui revient sur ses méthodes de travail et l’importance qu’a eu le film au sein de sa filmographie.

Disponible en Blu-Ray chez ESC Distribution.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).