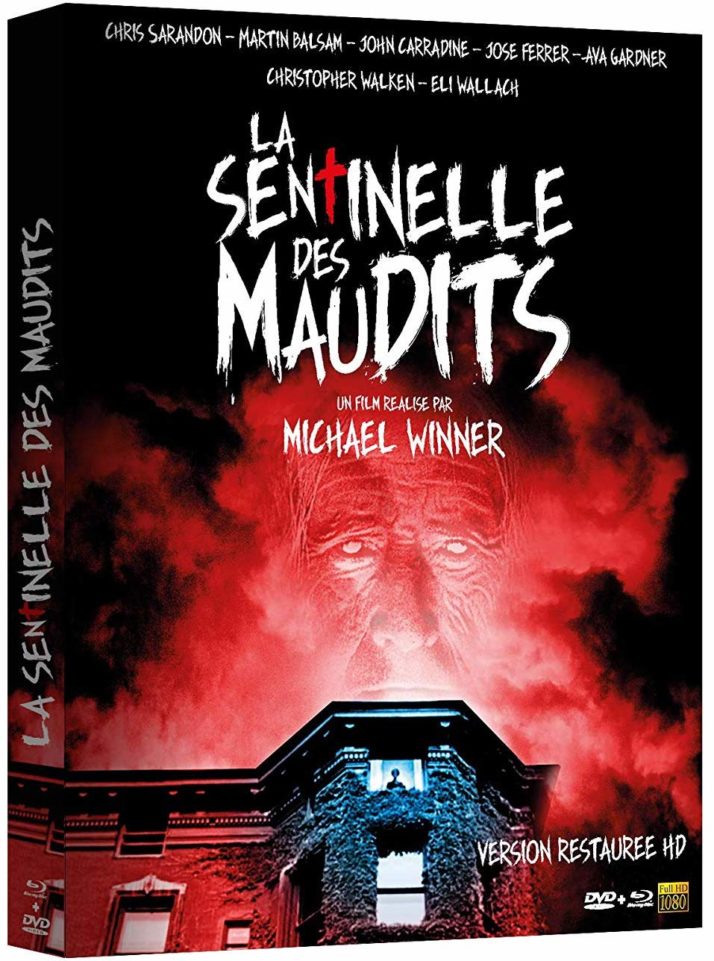

Après les rééditions successives de Scorpio, Les collines de la terreur et Le flingueur, Michael Winner est à nouveau à l’honneur en mode haute-définition, avec la ressortie chez Elephant Films de La sentinelle des maudits (The Sentinel), sa seule incursion dans le registre horrifique. Un film s’inscrivant dans une période où le genre a le vent en poupe et sur laquelle il convient de revenir quelque peu avant d’aller plus loin. En 1968, Roman Polanski adapte pour le compte de la Paramount, un roman d’Ira Levin, devenu un best-seller l’année précédente, Rosemary’s Baby. Unanimité critique doublée d’un gros succès, il n’en faut pas plus pour que l’horreur à tendance satanique (généralement située en milieu urbain) devienne une mode qui va attirer plusieurs grosses majors. Ainsi, cinq ans plus tard, c’est tour de la Warner de se lancer, en achetant les droits d’un autre best-seller, cette fois-ci signé William Peter Blatty, L’exorciste (plus de treize millions d’exemplaires vendus sur le seul sol américain), dont la réalisation est confiée à William Friedkin, lequel sort du triomphe de French Connection. Il signe un nouveau chef d’œuvre auquel se joint un carton hors normes, c’est bien simple, il s’agit encore aujourd’hui de l’un des plus grands succès de l’Histoire dans le registre. En 1976, la Twentieth Century-Fox entre dans la danse avec La Malédiction de Richard Donner (qui se révèle au grand public par la même occasion), avec des résultats une nouvelle fois très satisfaisants et une renommée immédiate. Étrangement, Universal Pictures, qui a énormément contribué à l’essor du cinéma horrifique au cours des décennies précédentes avec ses Universal Monsters (de Dracula à La Momie en passant par Le Loup-Garou ou L’étrange créature du Lac Noir), est en retard sur cette tendance. Le studio va alors se procurer les droits de La sentinelle des maudits, le premier ouvrage d’un jeune écrivain, Jeffrey Konvitz, qui s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires. L’auteur qui a déjà écrit pour le cinéma (Silent Night, Bloody Night, 1972) s’implique dans l’adaptation en rédigeant lui-même le scénario et en participant à la production. Don Siegel qui vient d’enchaîner Tuez Charley Varrick ! et Contre une poignée de diamants, tout deux produits par Universal, est approché en premier pour assurer la réalisation. Intéressé par le projet, ce dernier s’autorise un travail de réécriture qui sera jugé trop éloigné du roman, au point d’être poliment remercié. La quête d’un réalisateur reprend et si une rumeur évoque la tentative d’engager Sam Peckinpah, il sera surtout question de Fred Zinnemann, avant que la piste ne soit abandonnée. Jeffrey Konvitz, suggère alors le nom de Michael Winner, dont il a apprécié Death Wish (Un justicier dans la ville). Imprévisible et parfois difficile a cerner, le cinéaste britannique a surpris son monde en tournant Won Ton Ton, le chien qui sauva Hollywood dans la foulée de son célèbre vigilante avec Charles Bronson, soit l’un des derniers films mettant en scène le chien Rintintin, qui s’est soldé par un échec critique et commercial sans appel. Énième virage donc, puisqu’après le western, l’action, le policier, l’espionnage, le thriller, la comédie etc, le voilà prêt à s’essayer à l’horreur…

Copyright Universal Pictures

Top modèle très demandée, Allison Parker (Cristina Raines) emménage dans un appartement au cœur de New York. Détail curieux, un prêtre aveugle habitant au tout dernier étage passe l’intégralité de son temps posté à la fenêtre. Au fur et à mesure qu’Allison va faire connaissance avec ses nouveaux (et parfois très étranges) voisins, son quotidien va commencer à se dérégler. La jeune femme souffre de migraines de plus en plus prenantes, et ses cauchemars la confrontent à ses traumatismes les plus profonds : une figure paternelle autoritaire et perverse, qui la poussa autrefois à commettre une tentative de suicide… De ses trois prédécesseurs dans l’épouvante satanique issue des « grands studios », c’est assurément Rosemary’s Baby que La sentinelle des maudits évoque le plus, en surface tout du moins. Dans les deux cas, l’horreur est de prime abord essentiellement psychologique, intimement liée à l’état mental déliquescent de son héroïne, bien avant que n’interviennent des éléments fantastiques. On retrouve également un penchant claustrophobe accentué par l’utilisation d’un décor particulier tel un « accélérateur » de ces névroses, en l’occurrence un logement issu d’un immeuble immédiatement iconique. Il est d’ailleurs amusant de constater que les deux films débutent de façon quasi similaire : la séquence suivant le générique nous présente un couple visitant un appartement. Toutefois chez Michael Winner, il s’agit de deux visites individuelles qui ont lieu en même temps, reliées par le montage, Allison, l’héroïne cherchant à habiter seule pendant que son conjoint envisage un logement plus grand en vue d’un futur mariage. Autre différence, cette fois-ci sur le plan formel, si Roman Polanski avait dû se contenter des extérieurs du Dakota Building, contraint de tourner les passages intérieurs en studio, son homologue anglais dispose des autorisations pour filmer intégralement au 10 Montague Terrace. Le tournage en décors naturels répond moins à un désir de réalisme qu’à une volonté de se délester, se débarrasser au maximum d’artifices visuels comme pour renouer avec une peur primitive. En atteste, l’une des séquences les plus marquantes, l’hallucinant final, sommet de mal aisance où plutôt que de recourir aux techniques de maquillage « classiques », il fit appel à des vrais « freaks » (comprendre des personnes réellement difformes, comme Tod Browning quarante-cinq ans plus tôt) dont il exhibe sans vergogne la monstruosité comme un effet horrifique, aussi imparable sur le plan de l’efficacité que déstabilisant et profondément dérangeant sur le plan éthique.

Copyright Universal Pictures

L’une des grandes forces du long-métrage du cinéaste anglais consiste à invoquer plusieurs influences, courants et inspirations théoriquement « incompatibles » avec une insouciance fascinante pour façonner sa propre singularité et à sa manière poser son empreinte sur le genre. À l’image de son casting hétéroclite réunissant de jeunes acteurs quasi inconnus, Cristina Raines (très convaincante) et Chris Sarandon, d’anciennes gloires d’Hollywood comme Ava Gardner, Eli Wallach ou Burgess Meredith (même si ce dernier sort du triomphe de Rocky l’année précédente), des figures identifiables issues du cinéma d’horreur comme John Carradine et Martin Balsam ou encore des futurs vedettes telles Jeff Goldblum et Christopher Walken, La sentinelle des maudits brasse large au niveau des horizons. Il en est de même pour la mise en scène, comme cela est suggéré dès le générique d’ouverture, où plusieurs imageries se confondent, permettant d’introduire les personnages tout en s’imprégnant des esthétiques de leur quotidiens : plans tableaux, couverture de magazine people, photo de mode jusqu’à un shooting photo laissant apparaître un plan aux allures blasphématoires. Michael Winner n’hésite en aucune façon à s’emparer des codes propres à son récit (jusque dans la narration, lorsque les tournages de publicités servent de marqueurs quand à l’état déclinant d’Allison) aussi ingrats, potentiellement vulgaires et tape à l’œil soient-il pour les fusionner avec d’autres supposément plus nobles. Il ne se refuse pas à laisser parler des instincts ouvertement bisseux, à la fois inattendus et jouissifs (sexualité « déviante » explicite, gore outrancier,…) tout en rappelant par exemple, au détour de jeux d’ombres ponctuels, les racines du cinéma horrifique allemand des années 20 ou citant la littérature classique avec des œuvres comme L’Enfer de Dante ou Le Paradis Perdu de John Milton. Technicien doué, il se plaît également à défigurer sa maîtrise en la parsemant d’expérimentations formelles. Tantôt audacieuses, à l’instar la séquence de cauchemar amorcée par le sound design et la bande-originale avant l’irruption de visions dans un inquiétant noir et blanc aux teintes bleutées. Tantôt racoleuses, comme ce flash-back révélant une tentative de suicide passée, élégamment introduit au moyen de longs mouvements fluides puis sciemment parasité par les images frontales d’une orgie répugnante montées en cut. Dans tout les cas, jamais dénuées d’intérêt ou de pertinence.

Copyright Universal Pictures

Face à cette pluralité des influences et inspirations, se distingue un motif omniprésent, l’escalier, que le metteur en scène place régulièrement au centre de ses cadres, comme l’expression d’une dualité, d’une opposition entre deux univers forcés à cohabiter. Un liant sur le plan visuel au moins autant qu’une clé de voûte pour appréhender le sous-texte sombre (pour ne pas dire plus) qui se dessine et s’affirme peu à peu. L’idée de montée et descente instinctivement associée à cet élément de décor trouve dans les faits un écho direct aux concepts de « monter au paradis » et « descendre en enfer » telle une illustration moderne du passage l’Échelle de Jacob tiré de l’Ancien Testament. Sensation accentuée par l’usage fréquent, afin de représenter les différents points de vue des acteurs, de plongées et contre-plongées, donnant lieu soit à des visions d’un 10 Montague Terrace surplombant l’espace, comme une entité vivante inamovible et difficile à cerner, soit une vue à mi-chemin entre le ciel et la terre semblant observer les mortels. Qu’on ne s’y méprenne pas, l’affrontement que tend à représenter Michael Winner est moins celui entre le Bien et le Mal, le ciel et la terre, que celui entre un nouveau et un ancien monde, la première catégorie étant vouée à se substituer à la seconde. On aurait vite fait d’associer ce discours aux penchants réactionnaires qui lui ont régulièrement été prêtés après Death Wish, cela serait omettre qu’il ne choisit délibérément pas de camp. Dans l’univers vicié qu’il met en scène, les personnages sont pour l’écrasante majorité, dérangés ou dérangeants, quand le décorum semble par essence – bien avant que le récit n’ait commencé – perverti et corrompu. Ainsi, dans ces conditions, les notions de bien et de mal n’ont plus de sens, elles se confondent, le paradis et l’enfer sont renvoyés dos à dos faisant basculer le film vers le nihilisme, doctrine avec laquelle le cinéaste a souvent flirté et dans laquelle il s’engouffre ici pour de bon, sans prendre les gants. Un point de non retour thématique qui atteindra son acmé dans le final traumatisant, qui a posteriori peut se révéler tristement prémonitoire quant au destin de Winner. Froidement accueilli à sa sortie et ne rencontrant pas le succès escompté en salles, loin de là, La sentinelle des maudits tombera prématurément dans l’oubli. Un coup dur pour le réalisateur qui retournera exercer sur ses terres natales qu’il ne quittera plus, à l’exception de deux suites de Death Wish (dont le nanardesque troisième volet) en 1982 et 1985, peinant à renouer avec les coups d’éclats de la première moitié de sa carrière.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).