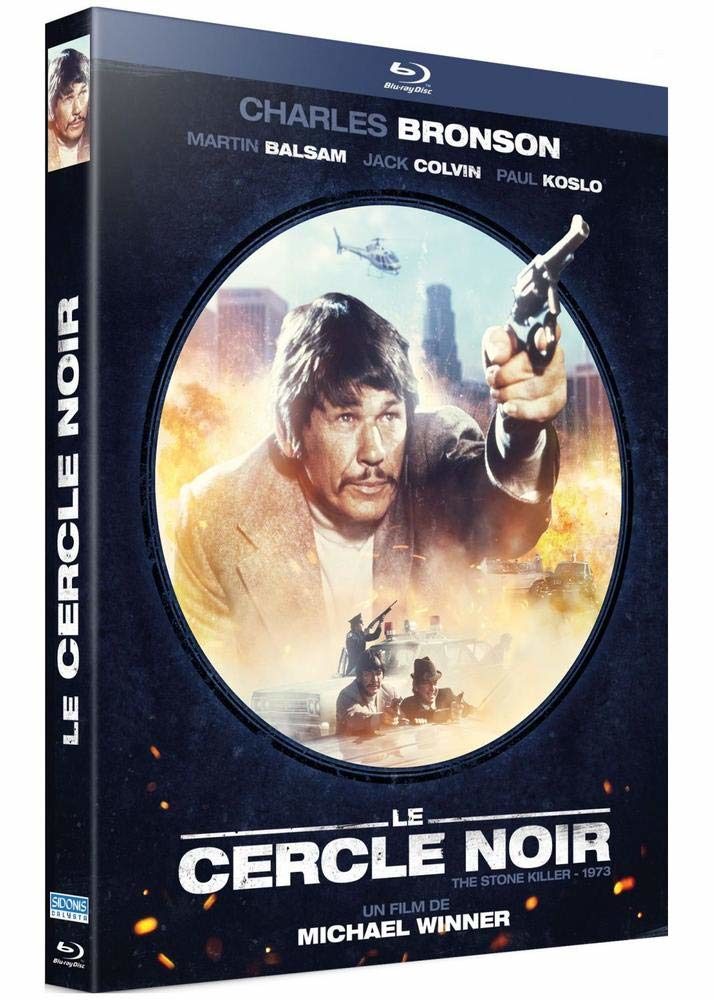

Troisième des collaborations entre Charles Bronson et Michael Winner, sûrement la plus méconnue, Le Cercle Noir (The Stone Killer) se retrouve coincé dans leur filmographie commune entre Le Flingueur (peut-être leur meilleur) et Death Wish (Un Justicier dans la ville, le plus rentable). Depuis le début des années 70, l’acteur s’est solidement imposé en Europe : Soleil Rouge (dans lequel il partage l’affiche aux côtés d’Alain Delon, Toshiro Mifune et Ursula Andress) et Le Passager de la pluie ont cartonné, Les Barourdeurs, La Cité de la violence, Les Collines de la terreur ont bien marché. Il vient de connaître un beau succès à l’international grâce à Cosa Nostra de Terence Young dans lequel il donnait la réplique a Lino Ventura et est désormais sous contrat avec le producteur italien Dino de Laurentiis. Michael Winner, exilé à Hollywood depuis 1971, a convaincu ses pairs en enchaînant les réalisations telles que Les Collines de la terreur, Le Flingueur et Scorpio, en plus de présenter l’avantage non négligeable de bénéficier d’une bonne entente avec Bronson. Les trois hommes se réunissent donc pour concocter Le Cercle Noir, d’après un roman signé de l’anglais John Gardner (il sera l’auteur de plusieurs James Bond entre 1981 et 1996), A Complete State of Death. À un an de la sortie de Death Wish, The Stone Killer marque une évolution dans les travaux du tandem Winner/Bronson, qui se révèle rétrospectivement être une étape de transition précédant la consécration à venir. Premier scénario adapté (confié au fidèle Gerald Wilson, à l’œuvre sur plusieurs films du réalisateur) mais surtout, après avoir incarné un apache vengeur et un tueur à gages, l’acteur endosse ici le costume d’un héros défini par son statut comme positif, un policier. Muté pour avoir abattu le délinquant qu’il poursuivait, Lou Torrey (Charles Bronson) prend ses fonctions à Los Angeles précédé d’une solide réputation de flic à la gâchette facile. Flanqué d’un nouvel équipier, il se lance immédiatement sur les traces d’un trafiquant de drogue avant que les circonstances l’amènent à s’occuper du cas d’un parrain de la Mafia prêt à tout pour élargir sa zone d’influence et se débarrasser de ses concurrents…

© Sidonis Calysta 2020

Polar musclé souvent appréhendé comme un émule ou une variation de Dirty Harry, Le Cercle Noir peut aussi se lire comme une « réponse » mainstream à Shaft avec lequel il partage (partiellement) le même terrain de jeu, New York. Cette double filiation schizophrénique (d’un côté un film constituant une forme de réaction à la montée des contre-cultures, de l’autre un emblème de celles-ci) traduit avant toute chose une volonté de s’inscrire au sein des tendances porteuses du genre. Idée partagée de proposer des héros archétypaux, mais symboliquement forts, connectés (directement ou indirectement) aux problématiques de leur époque à l’intérieur d’un récit balisé. Ici, l’excellent thème musical (qui n’est pas sans rappeler certaines partitions de Lalo Schiffrin), composé par Roy Budd (connu pour sa bande-originale de La Loi du Milieu) tisse une filiation supplémentaire, avec un certain cinéma policier américain de la fin des années 60, type Bullitt. La multiplicité des sources d’influences n’est pas étrangère au caractère impersonnel du projet, tout du moins dans sa conception. S’il se regarde sans déplaisir, grâce au charisme de son interprète principal et l’efficacité avérée de la mise en scène, le film peine à se démarquer, s’affirmer face à ses concurrents et modèles. Se ressent notamment le calcul opportuniste d’un producteur, désireux de surfer sur les différents succès du moments (en l’occurrence l’appétit du public pour les fictions criminelles dont il a déjà bénéficié sur Cosa Nostra, amplifié ensuite par la sortie du Parrain). En ligne de mire, l’intrigue mafieuse, qui en plus d’empiéter sur le rythme et la progression de l’enquête principale, paraît artificiellement greffée au scénario. Ce n’est par ailleurs, pas la seule défaillance d’un script qui s’éparpille trop souvent en digressions, sans donner de consistance véritable à ses personnages secondaires. Michael Winner, conscient de ces limites, œuvre à les tirer à son avantage. Il se saisit des climax afin de les transformer en vrais morceaux de bravoures et assurer le spectacle : l’introduction ponctuée par une image iconique reprise pour l’affiche cinéma, une longue course-poursuite moto-voiture assez démente, des fusillades sèches et violentes.

© Sidonis Calysta 2020

Anglais expatrié, il s’autorise un regard mordant et fataliste sur les États-Unis. Alors que le scénario progresse d’un décor à l’autre de manière presque mécanique, le cinéaste se sert des différents arrière-plans pour se renouveler esthétiquement mais aussi prendre la température du pays. Lou Torry est, par exemple, le témoin de la montée des mouvements des droits civiques, qu’ils soient radicaux (Black Panthers, lors d’une brève scène est palpable un climat d’insurrection latente), ou plus pacifiques (une séquence dans un camp de hippies, qui pour l’anecdote aurait inspiré Quentin Tarantino sur Once Upon a time…in Hollywood et son passage au Spahn Ranch). Winner se sert du visage impassible de son interprète tel un effet Koulechov, ce dernier visite décors et contextes, avec pour seule mission d’avancer sur son enquête. D’abord introduit, comme un homme de terrain expéditif, le personnage gagne en nuances par ce traitement ainsi que quelques répliques surprenantes. Lors d’une discussion avec son supérieur, il lâche cette sentence sans appel : « Le FBI peut aller se faire voir, ils veulent des cibles à la mode : communistes, étudiants, Panthers ». L’ambiguïté reste de mise, ces préjugés qu’il dénonce, dérangent le protagoniste dans son travail, pas forcément dans ses convictions profondes. De plus, le réalisateur se joue de l’image conservatrice de Bronson afin d’interroger le spectateur sur ce qu’il filme. Il s’amuse également de l’imagerie qui accompagne les lieux qu’il investit, tel ce club de jazz présumé paisible, observé comme un saloon dans un western. Un genre auquel il adressera un autre clin d’œil le temps d’une fusillade dans les hauteurs du désert californien. Énième rappel aux fondamentaux violents d’une nation, dont il se fait à la fois le contestataire et l’apôtre.

© Sidonis Calysta 2020

Dernier rôle de Charles Bronson sous la caméra de Michael Winner avant celui de Paul Kersey (qu’il incarnera trois fois pour le metteur en scène puis encore à deux reprises pour d’autres), Le Cercle noir intéresse dans sa tentative d’imposer définitivement l’acteur comme vedette à part entière au public américain. Partition dramaturgiquement moins forte et moins singulière que celles qu’il a déjà tenu dans Les Collines de la terreur ou Le Flingueur, le personnage de Lou Torrey le place en position de pouvoir, du bon côté de la loi. Muni de quelques répliques cinglantes (« calme tes ardeurs sudistes » adresse t-il à son collègue en plein zèle raciste lors d’une interpellation) et d’accessoires potentiellement marquants tel ce chapeau (évoquant volontairement ou pas, celui de Costello/Delon dans Le Samouraï), la figure Bronson supplante un protagoniste à la caractérisation trop sommaire. À l’exception d’une microséquence il n’a pas de proches, il n’existe pas en dehors de sa profession. Élément troublant, le mariage entre des méthodes parfois très brutales (l’interrogatoire à coups de poing est un bel exemple) et un comportement presque passif dans certaines situations (l’étrange conclusion du long-métrage). Winner a beau mettre son savoir-faire à son profit et proposer des visions iconiques de son héros, il lui manque une dimension supplémentaire, nécessaire pour créer une pleine identification. Détail qui ne trompe pas, le film réalisera un score famélique au box-office américain (il connaîtra en revanche un joli succès en France avec plus d’un million d’entrées), faisant sérieusement douter Dino de Laurentiis sur le contrat qu’il a passé. L’année suivante, Death Wish et son architecte vengeur, inverseront la tendance. Le public se reconnaîtra en ce citoyen lambda transformé en justicier nocturne, cristallisant l’image et orientant la suite de la carrière de Charles Bronson en héros populaire (ou populiste diront les détracteurs). Édité pour la première fois en haute-définition par Sidonis Calysta, le film est accompagné de trois suppléments ainsi que de sa bande-annonce originale. On retient sa présentation par Bertrand Tavernier, qui annonce d’entrée la couleur quant à son rapport au cinéma du réalisateur anglais. Dénué de complaisance, très érudit et pertinent dans ses angles de réflexions, l’écouter parler est passionnant. Document hommage, Quelques traces… de Michael Winner a quelque chose d’émouvant. Accompagné d’images d’archives (notamment un film publicitaire dans lequel il a joué) et témoignages poignants de comédiens britanniques (Michael Caine, Roger Moore), il en révèle un peu plus sur un homme moins célèbre que ses faits d’armes.

© Sidonis Calysta 2020

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).