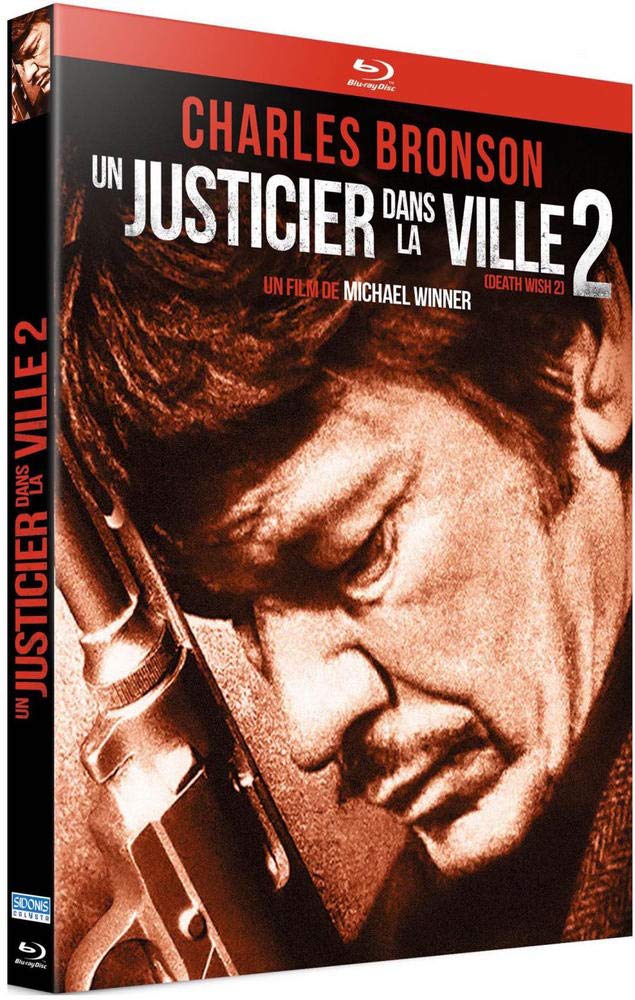

Est-ce qu’Un Justicier dans la ville nécessitait une suite (bientôt suivie de trois d’autres) ? On serait enclin à répondre par la négative tant le film originel se suffisait à lui-même. Il se trouve que l’Histoire en a décidé autrement. En 1982, soit huit ans après le premier opus, sort Un Justicier dans la ville 2, toujours réalisé par Michael Winner, qui retrouve son acteur fétiche pour une cinquième et avant-dernière collaboration. Dino de Laurentis n’est plus à la production, il a cédé sa place aux cousins Golan et Globus via leur célèbre Cannon Group. Il s’agit du premier projet Hollywoodien pour les producteurs israéliens, lequel jouera un rôle décisif dans leurs conquêtes des États-Unis mais aussi du reste du monde. Les 70’s sont finies, le Nouvel Hollywood s’est éteint et le paysage cinématographique américain est en mutation. La soixantaine passée, Charles Bronson a depuis 1974 connu quelques succès (Le Bagarreur, C’est arrivé entre midi et trois heures) mais son image semble désormais indissociable de celle Paul Kersey, le justicier du titre. Il rempile donc alors même qu’une nouvelle génération de têtes d’affiches viriles s’apprête à reprendre le flambeau. La même année, le public ira massivement voir Sylvester Stallone dans Rambo et Arnold Schwarzenegger dans Conan le barbare. De son côté, Michael Winner après avoir essuyé les échecs successifs de Won Ton Ton, le chien qui sauva Hollywood (l’un des derniers films mettant en scène le chien Rintintin) et de son excellente incursion horrifique, La Sentinelle des maudits, est reparti dans sa patrie natale. Il a tourné une nouvelle adaptation du Grand Sommeil de Raymond Chandler, 15 ans après Howard Hawks et L’Arme au poing un polar avec James Coburn et Sophia Loren. Il effectue son retour aux États-Unis dans un contexte nouveau, celui de l’ère Reagan. Est-ce un argument suffisant pour renouveler un postulat n’ayant pas particulièrement vocation à être décliné ? Cinq ans après avoir nettoyé les rues de New York de sa faune la moins fréquentable, Paul Kersey (Charles Bronson) mène une existence paisible à Los Angeles, auprès d’une nouvelle compagne, une journaliste (Jill Ireland). Mais, à nouveau, le destin le frappe de plein fouet. Enlevée et violée par une bande de voyous, sa fille se suicide. Accablé, il retrouve un à un ses agresseurs et, de sang froid, leur applique le châtiment suprême.

Capture d’écran DVD © Sidonis Calysta 2019

Images filmées d’un hélicoptère qui surplombe Los Angeles avant de laisser apparaitre les collines d’Hollywood, Un Justicier dans la ville 2 plante son décor en même temps que son contexte. Simultanément, une bande-son partage la piste audio avec une émission de radio autour de la spectaculaire escalade de la violence dans la cité des anges. Statistiques effrayantes, vocabulaire offensif (on parle de guerre contre le crime), la nuance ne fait plus partie de l’équation. Michael Winner ne s’embarrasse d’aucune subtilité, réduit les présentations au minimum, misant principalement sur la connaissance du premier opus. En dehors de l’action délocalisée, le scénario a des airs de remix/remake de celui son prédécesseur. L’option de la surenchère est préférée à un éventuel renouvellement de fond. La scène de l’agression, est symptomatique de ce virage bigger and louder. Dans la version non censurée présente sur l’édition concoctée par Sidonis Calysta, elle dure près d’un quart d’heure. Très crue et incroyablement violente, à la limite de l’obscène : le réalisateur n’épargne rien. Il permet à ses instincts bisseux de s’exprimer, cède à des penchants racoleurs (nudité frontale ostensiblement exhibée) et partiellement putassiers (violence gratuite décomplexée). L’intention est à peine dissimulée : ôter définitivement toute trace d’humanité aux bourreaux, nourrir chez le spectateur une soif de vengeance similaire à celle du héros. L’ambiguïté de Death Wish n’est plus et à bien des égards sa suite embrasse tous les écueils dénoncés huit ans auparavant par une intelligentsia désemparée. Attitude provocatrice (et potentiellement dangereuse) de la part du cinéaste ou simple je-m’en-foutisme ? Son efficacité coutumière étant toujours de mise, on plaide pour la première option. Conscient qu’il ne pourra en aucune façon éviter les polémiques, il lâche les gardes fous afin de mieux justifier celles-ci. Surtout, il y a une réalité factuelle, en passant sous le pavillon de la Cannon, le film noir retors est devenu une série B d’exploitation bourrine et ouvertement réac. En parfaite connaissance de cause, peut-on alors s’autoriser à l’apprécier pour ce qu’elle est ?

Capture d’écran DVD © Sidonis Calysta 2019

À plusieurs reprises, Un Justicier dans la ville 2, flirte avec le grotesque, comme si l’ironie s’était transformée en autoparodie. Insuffisamment assumée, cette dimension n’apporte pas de contrepoint véritable au caractère primaire du long-métrage. In extremis, un détail partiellement secondaire vient heureusement injecter un soupçon d’ambivalence. Michael Winner convainc avant tout lorsqu’il exploite la cinégénie de son décor. Il délivre quelques scènes d’action d’envergure, notamment une grosse fusillade ponctuée par une explosion de voiture en guise de bouquet final. Facile et assez prévisible, l’ensemble se regarde sans ennui, grâce au savoir faire du cinéaste et au charisme de Bronson. Rétrospectivement, le film se révèle plus intéressant que le souvenir qu’il a laissé, de par le virage qu’il amorce (et annonce) dans le cinéma américain. D’une part, il préfigure l’avènement des franchises qui commenceront à fleurir durant les années 80 jusqu’à atteindre une inflation indigeste au cours de la décennie actuelle. D’autre part, Paul Kersey n’est plus un citoyen lambda à la dérive mais un héros en sommeil amené à assumer son statut. Cette fois, le justicier enfile un costume avant d’opérer : gants, bonnet et veste noire. Il anticipe l’ère des Yakayos bientôt popularisés par Sylvester Stallone, Arnold Swchazenneger, Bruce Willis et pour les adeptes de plaisirs autrement plus coupables Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme ou Steven Seagal. Ici, les meurtres sont précédés de punchlines du style : « Tu crois en Jésus ? Tu vas aller le rejoindre », censées flatter son capital sympathie. Enfin, il pose les prémisses du futur règne des super-héros et d’une imagerie issus des comics. Son simplisme et son manichéisme semblent tout droit sortis de cases dialoguées. Ainsi, inconsciemment, le temps joue en la faveur d’une réhabilitation pour Death Wish 2, qui à des années-lumière de son ainé, creuse un sillon plus original qu’il n’y paraît de prime abord. Il restera comme la suite la plus fréquentable de la saga, même si on ne va pas cacher que le troisième volet, Le Justicier de New-York, a des vertus nanardesques non négligeables. Édité pour la première fois en haute-définition, le film est accompagné de trois suppléments, une archive de tournage, un long document autour de la réception houleuse du métrage ainsi que la bande-annonce.

Capture d’écran DVD © Sidonis Calysta 2019

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).