A l’occasion de la reprise salles de Soy Cuba ce mercredi 20 octobre, nous remontons la critique publiée par Vincent Nicolet il y a quelques mois.

« Si le film avait été montré à l’époque, le cinéma aurait été différent. » Martin Scorsese

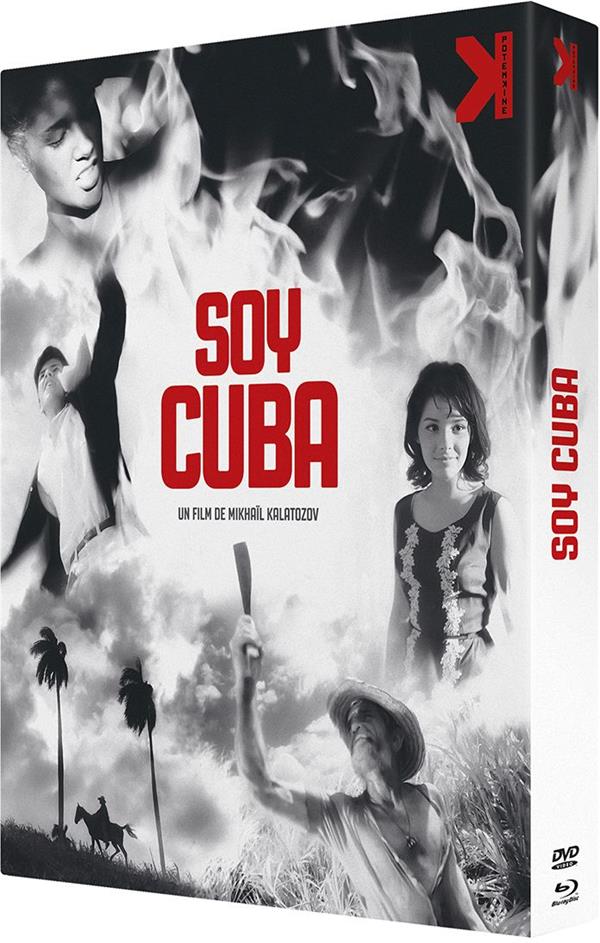

Potemkine Films 2020

Si l’on résume Soy Cuba à sa volonté originelle, à savoir assurer la promotion dans le monde du modèle socialiste en vantant les vertus de la révolution cubaine par le prisme du cinéma, il peut apparaître comme un échec, dans le sens où il n’a factuellement pas pu atteindre ses objectifs. Cependant, depuis sa redécouverte au début des années 90 par des réalisateurs de l’envergure de Martin Scorsese ou de Francis Ford Coppola, et la diffusion progressive qui s’en suit, un autre destin tardif lui est permis. Celui d’une œuvre unique, virtuose, révolutionnaire et inspirante pour plusieurs générations de cinéastes et cinéphiles, qui ont eu la chance de la découvrir. À la faveur d’une première édition haute-définition dans l’hexagone (un superbe combo Blu-Ray/DVD accompagné d’un livret de plus de 80 pages) concoctée par Potemkine, et d’une future reprise en salles, le long-métrage de Mikhaïl Kalatozov revient une fois de plus dans l’actualité, pour notre plus grand bonheur. Metteur en scène géorgien né en 1903, Kalatozov d’abord diplômé en économie, débute dans le septième art dès 1923, âgé d’une vingtaine d’années. Scénariste, acteur, chef opérateur, monteur, il expérimente plusieurs métiers avant de passer à la réalisation dès 1926, oscillant entre documentaires et fictions. Très vite remarqué par les dirigeants de l’URSS, son parcours s’enrichit de diverses expériences annexes en parallèle : direction des studios de Tbilissi en Géorgie, une mission d’observation d’un an à Hollywood avant d’être chargé au milieu des années 40 de la réorganisation du cinéma soviétique (il est même vice-ministre de l’industrie cinématographique en 1945). Sa rencontre avec le chef opérateur Sergueï Ouroussevski (son cadet de cinq ans), va contribuer à une évolution graphique de son art et lui offrir une reconnaissance plus large. Dès leur première collaboration, Quand passent les cigognes, ils décrochent la Palme d’Or au Festival de Cannes en 1958. Les apports esthétiques impulsés par les deux hommes déverrouillent un dogmatisme formel en vigueur à l’Est qui inspirera une nouvelle génération dont Andreï Tarkovski et Andreï Kontchalovski sont les noms les plus emblématiques. Dans l’Europe de l’après-guerre, tandis que l’Allemagne est en chute, l’URSS sent qu’une place est à prendre dans le paysage audiovisuel. Au même moment, les circonstances géopolitiques rapprochent Cuba de l’Union Soviétique (la Guerre froide a déjà commencée) à mesure que les États-Unis tentent de mettre l’île à genou. Un double projet émerge, celui d’une co-production soviéto-cubaine, visant à populariser la révolution menée par le Mouvement du 26 juillet et promouvoir les idées socialistes. Mikhaïl Kalatozov est ainsi logiquement désigné par le régime de Leonid Brejnev afin de mener à bien ce dessein. Alors qu’Ouroussevski et lui préparaient le tournage d’un autre film (le repérages et le casting étaient effectués), ils abandonnent tout et débarquent à Cuba dès 1961, accompagnés d’Evgueni Evtouchenko (surnommé le poète du « Dégel »), avant qu’ils ne soient rejoint par un co-scénariste local, Enrique Pineda Barnet. Disposant de moyens onéreux (le plus gros budget de sa carrière), le réalisateur peut expérimenter et se risquer sans crainte à toutes les audaces visuelles qui traversent son esprit et celui de son opérateur : recours majoritaire à la caméra portée (« Avec une caméra sur trépied, je n’arrivais à rien. Tout était mort, monumentalement statique » dit Ouroussevski cité par Alexandre Tchirov. « Dès que je prenais la caméra portative […] tout devenait vivant »), dispositifs complexes à base d’échafaudages (ou autres plate-formes mobiles, montes-charges…), usage d’une pellicule infrarouge panchromatique initialement destinée à l’armée. Seulement, une fois le métrage fini, les soviétiques se disent insatisfaits par un résultat qui déconcerte également les cubains. En conséquence, Soy Cuba, reste à l’affiche une semaine à Moscou et quinze jours à Cuba, avant de disparaître de longues années durant. Le cinéaste décédé en 1973, aura réalisé en 1969, un ultime long-métrage, une coproduction Italie/URSS, La Tente Rouge, portée par Sean Connery & Claudia Cardinale.

Potemkine Films 2020

À travers quatre histoires, quatre fables, qui renforcent l’idéal communiste face à la mainmise du capitalisme, Soy Cuba dépeint la lente évolution de Cuba du régime de Batista jusqu’à la révolution castriste. L’île n’est alors qu’un vaste terrain de jeux pour riches américains et propriétaires terriens sans scrupules, au sein duquel règnent corruption, argent et luxure. Maria, qui vit à La Havane, sombre dans la honte lorsque l’homme qui l’aime apprend comment elle gagne sa vie. Pedro travaille dans les champs de cannes à sucre. Au moment d’une récolte qui s’annonce fructueuse, le propriétaire des terres lui annonce que sa maison et des terres ont été vendues à une société américaine… À l’université de La Havane, Enrique fait partie d’un jeune groupe d’opposants au régime de Batista. Il s’apprête à assassiner un policier, mais au moment fatidique, le courage lui fait défaut… Dans la Sierra Maestra, Mario et sa famille vivent pauvrement. Après avoir accueilli un jeune soldat luttant aux côtés de Castro, Mario et sa famille sont bombardés sans raison apparente par les forces aériennes de Batista…

Potemkine Films 2020

Œuvre d’esthètes visionnaires baignant dans un Noir & Blanc renversant de pureté, Soy Cuba s’apprécie davantage en tant que vertigineux poème sensoriel et émotionnel sans précédent qu’un banal tract de propagande dépourvu de nuances. Dès son générique, des plans aériens délimitent les contours de l’île, la caméra langoureuse navigue tel un pinceau, enrichissant la toile en cours de détails, à mesure qu’elle se rapproche de la terre. Lorsqu’elle se stabilise, en contre-plongée, au milieu des plantations, face-à-une imposante croix dressée (une plaque commémorative, « 1492, Christophe Colomb » est visible), intervient une voix-off. « C’est la terre la plus belle que des yeux humains aient contemplée » peut-on entendre. Le long-métrage tend à épouser et retranscrire cette citation prêtée à l’homme qui croyait découvrir l’Inde, par les moyens du cinéma, comme si Kalatozov et Ouroussevski, avaient été frappé par cette même beauté absolue cinq-cent ans plus tard. Mis à part, « la voix de Cuba » qui accompagne les différents récits et les paroles de chansons traduites par le sous-titrage, le film ne contient que très peu de dialogues, pour s’en remettre essentiellement aux pouvoirs infinis des images. Il est ainsi parcouru de visions démentes et hallucinantes, où la prouesse cinématographique immerge et impressionne (le caractère « impossible » qui définit plusieurs longs mouvements de caméra aussi fluides que sophistiqués est tout simplement inouï) autant qu’elle émeut. On pense en premier lieu, à ce célèbre plan-séquence où un lent travelling débuté du haut d’un grand immeuble surplombant La Havane descend les étages, traverse littéralement le décor avant d’aller finir sous l’eau d’une piscine bondée de monde, s’attardant avant sur la foule au moyen d’un fish-eye venant déformer les corps et perspectives. Peinture évocatrice d’une classe bourgeoise déconnectée, festoyant en toute insouciance pendant qu’une large partie de la population, quelques mètres plus loin vit dans la précarité. Cette bourgeoisie est rapidement mise en parallèle avec de riches touristes américains (omniprésents à l’intérieur de la capitale), arrogants, impérialistes et sexistes, venus se divertir à moindre frais et tout en cynisme : « ici on peut tout avoir avec de l’argent ». Plus tard, telle une réponse directe à ce morceau de bravoure visuel inaugural, Kalatozov filme une ville en deuil, suite à la mort d’un jeune manifestant. La marche funéraire commencée silencieusement dans le chaos d’une fin de manifestation, se poursuit aux bruyants sons de cloches et musiques de circonstances, observant une population unifiée autour du drame. La caméra propose un travelling inverse à celui du début (du bas vers le haut), créant la sensation d’assister en temps réel à l’élévation d’une classe opprimée, à l’aube d’une révolution qui ne fait plus de doute : individus fièrement debout, drapeaux cubains étendus dans les hauteurs de la cité.

Potemkine Films 2020

Soy Cuba affirme sans ambiguïté un point de vue partial et assumé, du côté du peuple et sans pitié à l’égard de ses « adversaires », que les détracteurs pourraient s’amuser à qualifier de naïf, utopique ou populiste. Il n’hésite pas à montrer sans retenue les exactions commises par le régime de Baptista ou lors d’un court passage, l’attitude irrespectueuse et menaçante de marines américains, introduits aux airs d’une chanson patriotique, se croyant tout permis sur ce sol qui ne leur appartient pas. Cependant, le cinéaste et son chef opérateur, dans un dessein plaçant la mise en scène au-dessus de toute autre considération, préfèrent révolutionner la manière de filmer que retranscrire frontalement la révolution cubaine et ses mécanisme, évacuant ainsi tout penchant didactique. Lorsqu’ils contemplent la détresse d’un paysan endetté, dont les terres (le travail de toute une vie) s’apprêtent à être vendues à une multinationale américaine, ils évoquent d’abord, au détour d’une sublime séquence de flashbacks, le passé heureux de l’homme. Un regard triste et vieilli doublé d’une averse en arrière-plan, se fond sur les images d’un bonheur amoureux révolu, aux contours à la fois flous (telle la traduction esthétique de l’aspect lointain des souvenirs) et rayonnants. De même, son errance au milieu des plantations, captée en contre-plongée, dévoilant un beau ciel nuageux et rythmée par ses monologues intérieurs, prend l’allure d’une incantation, de laquelle découle une dimension gracieuse, presque mystique. En contraste avec l’épilogue de ce récit, emprunt d’une imagerie apocalyptique dévastatrice, où l’individu fait le choix de se lier à jamais à sa terre. La caractère très spectaculaire de la forme épouse paradoxalement un projet profondément intimiste, celui de nous rapprocher, nous immerger au maximum aux côtés des héros des différentes nouvelles, afin de partager leurs aspirations, tourments et interrogations. La caméra apparaît en réalité dès son premier mouvement, comme un personnage à part entière, un guide et en fin de compte l’âme de ses créateurs, littéralement transcendés par ce qu’ils ont vus, appris et compris à Cuba. Cette façon de perpétuellement préférer le ressentir au dire, de s’élever très loin au dessus de l’objectif premier pour lequel elle a été conçue, qui fait encore aujourd’hui la richesse inépuisable de l’œuvre, est aussi la raison de son appréciation « contrastée », de l’incompréhension qu’elle suscite à l’époque. Une situation qu’avait déjà connu Mikhaïl Kalatozov plusieurs décennies auparavant, lorsqu’il réalisait Le Sel de Svanétie (1930) et Le Clou dans la botte (1931), dont les audaces visuelles étaient ramené à quelque chose de l’ordre de la « gratuité ».

Potemkine Films 2020

Il aura ainsi fallu une trentaine d’années pour que le long-métrage remonte à la surface et commence à enfin être apprécié à sa juste valeur : celle d’un chef-d’œuvre absolu, définitivement avant-gardiste et source d’inspiration des plus grands formalistes en activité. Par exemple, le fameux plan-séquence de la piscine évoqué plus haut, fut réinterprété en 1997 dans le flamboyant Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Des Fils de l’Homme à Roma (avec lequel il partage en plus le goût du Noir & Blanc) en passant évidemment par Gravity, pour ne citer que les plus connus, l’impact du travail de Kalatozov semble avoir été un puissant moteur dans les recherches esthétiques entreprises par Alfonso Cuaròn. Enfin, peut-on seulement imaginer la forme finale d’Enter The Void de Gaspar Noé sans la découverte préalable de Soy Cuba ? Le cinéaste franco-argentin et son homologue géorgien ont en commun une approche de l’image, animée par une quête constante de transcendance par la mise en scène, une recherche de l’impossible formellement, au service d’un dessein intime et introspectif. Le coffret proposé par Potemkine en parallèle à une ressortie en copie restaurée (magnifique au passage) est plus qu’à la hauteur du monstre cinématographique concerné. Un livret nous propose la correspondance par lettres de Sergueï Ouroussevski à son épouse Bella Friedman d’octobre 1961 à janvier 1962. Précieux témoignages des réflexions du chef opérateur sur le terrain au gré des différentes découvertes de lieux, des rencontres, des évolutions de la situation sur place, à mettre en perspective avec le résultats final afin de mesure l’impact de ce fastidieux processus de création. L’édition regorge de suppléments (plus de quatre heures), on retrouve notamment le documentaire de Victor Ferrez sorti en 2004, Le Mammouth sibérien, dans lequel le réalisateur, au début des années 2000, retourne sur les décors du film (en couleur cette fois-ci), va à la rencontre de plusieurs acteurs et techniciens ayant pris part à l’aventure, entre observation et écoute. Il s’agit de l’un des premiers documents à mettre en exergue le caractère monumental du long-métrage. Il est également une interview datée à 2003, de Martin Scorsese, distributeur du film sur le sol américain avec Francis Ford Coppola. Toujours passionnant, le metteur en scène évoque la découvert du métrage alors qu’il commençait la préparation de Casino : « j’ai retrouvé la flamme de la réalisation ». Il parle d’un « film incroyable sur un moment donné », le premier du genre dans le cinéma occidental. Absolument indispensables, afin d’approfondir sur Kalatozov, le cinéma soviétique, Soy Cuba et bien d’autres aspects captivants : les quatre modules (la durée additionnée dépasse l’heure) animés par l’historien et critique, François Albéra, aussi érudits et précis, que très accessibles. Peut-on se risquer à dire que l’on tient potentiellement l’édition définitive ? Assurément et sans nul doute, l’un des plus beaux coffrets parus en cette année 2020.

Potemkine Films 2020

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).