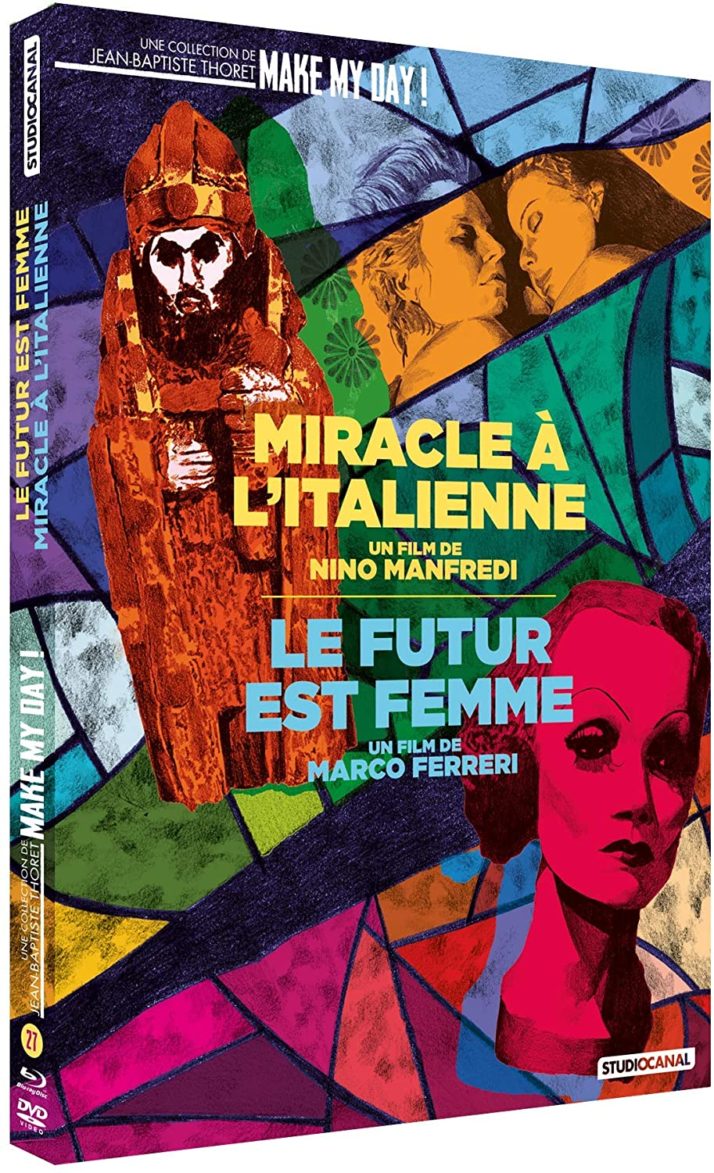

Après avoir commercialisé les premiers longs-métrages de deux cinéastes français (Bertrand Blier et Alain Corneau), des films cultes d’Yves Boisset (Canicule et Folle à tuer) ainsi qu’un duo de pépites de l’horreur british (And Soon the Darkness et Fright), l’excellente collection Make My Day ! récidive dans ses doubles programmes. Les éditions supervisées par Jean-Baptiste Thoret nous emmènent cette fois en Italie à l’occasion d’un nouveau combo Blu-Ray / DVD. Deux réalisateurs et deux œuvres radicalement différentes que sont le coup d’essai de Nino Manfredi intitulé Miracle à l’italienne et Le Futur est femme de Marco Ferreri, qui étaient jusqu’alors inédites en support physique en France (excepté une VHS pour le second). Aussi éloignés (voire opposés) soient-ils, les deux auteurs offrent une vision complémentaire de la société transalpine à travers des thèmes centraux tels que l’omniprésence de la religion, la famille et la place de la femme.

Miracle à l’italienne (Per Grazia Ricevuta), Nino Manfredi (1971)

Acteur phare du renouveau de la comédie italienne, Nino Manfredi est pourtant devenu star sur le tard après divers rôles chez Vittorio de Sica, Dino Risi et même Sergio Corbucci. C’est avec l’adaptation de Pinocchio signée Luigi Comencini, Affreux, sales et méchants d’Ettore Scola et bien sûr le formidable Pain et chocolat de Franco Brusati, pour lequel il officie également en tant que coscénariste, qu’il accède à la notoriété. Suite à ses premiers pas de metteur en scène, à savoir l’un des segments du film à sketchs Les Amours difficiles en 1962 (en compagnie de Sergio Sollima, entre autres), il tourne en 1971, son premier long-métrage, Miracle à l’italienne. Également à l’écriture, il retrouve Luigi Magni, réalisateur de certaines des œuvres les plus marquantes de l’acteur (Au nom du Pape roi, Les Conspirateurs) ainsi que Lonardo Benvenuti et Piero de Bernardi (auteur de Mes chers amis de Mario Monicelli). Lauréat du prix de la première œuvre au festival de Cannes, Per Grazia Ricevuta (de son titre original) est depuis tombé dans un oubli relatif assez dommageable. Jeune garçon fougueux et rebelle, Benedetto échappe miraculeusement à la mort suite à une terrible chute le jour de sa communion. Considéré comme béni, il voue le reste de sa vie à la religion, jusqu’à ce que, devenu adulte, une rencontre le détourne de sa voie…

(Capture d’écran DVD Miracle à l’italienne © Studio Canal)

Entièrement construit autour de flash-back, de souvenirs traversant l’esprit de Benedetto adulte (Manfredi lui-même) et alors mourant, Miracle à l’italienne prend la forme d’une succession d’instants de vie, tour à tour touchants ou cocasses. Accompagnée par la sublime bande originale de Guido et Maurizio de Angelis, la première réminiscence surgit lorsque les médecins plongent la salle d’opération dans le noir. Le petit garçon se dévoile tout à coup, sortant de la pénombre pour apparaître en pleine lumière. S’ensuit une magnifique scène baignée de soleil, dans laquelle le quotidien du héros est esquissé, entre chamailleries avec ses amis, éducation stricte des religieux et absence de ses parents (orphelin, il est élevé par sa tante). L’obscurité permettant l’éclosion de la beauté, renvoie à la primauté de l’art (plus particulièrement du théâtre et du cinéma), de sa fonction de sublimation sur le tragique de l’existence, thématique qui aura son importance par la suite. Oscillant entre le trivial (la séquence de l’amant dans le placard) et la grâce, ces instants introduisent la première partie du film (sans doute la plus réussie) centrée autour de l’enfance, abordant déjà le cœur du récit, à savoir la religion comme force d’oppression se voulant l’unique planche de salut des faibles. Les hommes d’Église faisant office d’enseignants, inculquent ainsi à leurs élèves la crainte du jugement divin, de sa sanction (prenant comme exemple la tradition morbide de l’extrême onction), et les récompenses qu’apporte une vie pieuse, le tout, dans un esprit d’infantilisation totale.

(Capture d’écran DVD Miracle à l’italienne © Studio Canal)

Toutefois, leur soi-disant sagesse ne leur permet pas de répondre aux questions fondamentales que pose le turbulent protagoniste, renforçant un sentiment d’obscurantisme néfaste. Flirtant bien souvent avec la superstition, la croyance est omniprésente et dicte au peuple ses lois et ses interdits. Elle crée des peurs enfantines (l’ami du protagoniste qui redoute les péchés mortels sans en avoir réellement saisi la signification), à l’image de ce tableau de Saint Antoine posé près du lit du garçon, censé l’observer et juger ses mauvaises actions. La terreur imposée ne semble pas impacter pour autant ce dernier, entre ses blasphèmes à répétition (un épouvantail symbolisant Saint Eusèbe qu’il va enflammer avant d’uriner dessus), les malédictions qu’il lance, et ses pulsions qu’il a du mal à refréner (il récite ses prières tout en épiant sa tante nue). Ses camarades ne sont pas en reste, faisant des images de différentes icônes du catholicisme, des cartes à jouer qu’ils s’échangent, ils détournent leur fonction première d’artefact protecteur (le héros refuse d’ailleurs ces figures tutélaires en demandant « je peux me débrouiller seul ? ») en pur plaisir ludique. Il en va de même pour le village qui, suite au supposé miracle, va faire de Benedetto une légende en organisant des processions en son honneur, véritables spectacles pleins de couleurs et de costumes, bien loin de la rigueur souhaitée. Cette notion d’environnement sclérosé qui est peu à peu gagnée par une pulsion de vie, se ressent jusque dans la mise en scène. Jouant sur les encadrements de porte, de miroir, de fenêtre, voire d’âtre de cheminée, Manfredi enferme ses personnages et use de plans fixes qui, lentement, se mettent en mouvement. La caméra d’Armando Nannuzzi (chef op de L’Incompris, La Nuit de Varennes, et même de Maximum Overdrive, signé Stephen King) accompagne alors leurs déplacements avec grâce, soulignant chacun de leurs gestes, comme sortis de leur torpeur première. L’humour omniprésent, très visuel et gaguesque (le médecin qui enchaîne juron sur juron au grand dam d’une religieuse, le prêtre louchant sur une hostie), accentue le travail très visuel du cinéaste qui, comme le précise Jean-Baptiste Thoret dans son introduction, ne se contente pas de simplement « filmer des acteurs » mais développe un vrai regard, une vraie recherche stylistique qu’il ne prouvera malheureusement qu’à une seule reprise par la suite avec Nu de femme en 1981.

(Capture d’écran DVD Miracle à l’italienne © Studio Canal)

À l’inverse, la vie d’adulte de Benedetto apparaît comme l’exact opposé. Son accident ayant réveillé en lui une foi inébranlable, il est désormais homme à tout faire dans un monastère empli de frères tolérants et compréhensifs. Pieu et un peu benêt, ignorant tout de la vie, il semble avoir assimilé les enseignements entendus durant son enfance et est devenu un véritable bigot qui refuse d’explorer le monde extérieur par peur du péché qui y serait omniprésent. Manfredi apporte une candeur au personnage tout en affirmant sa croyance en tant que metteur en scène, dans la puissance des images, comme lors de cette superbe séquence où la photo d’une femme nue scotchée sur une vitre devient un motif de lutte intérieure contre ce qu’il pense être ses démons. Les références aux grandes figures bibliques sont légion, du serpent tentateur à une symbolisation du jardin d’Éden (en réalité le cloître dont le héros a peur d’être chassé s’il commet un impair). Dès son introduction, le film cherche des instants où le sublime (le titre Per Grazia Ricevuta, littéralement « Par la grâce reçue », fait office de cahier des charges) pénètre la réalité la plus terre à terre. Ainsi, le sanatorium dressé face à la mer où le personnage principal est amené dans un état critique, évoque un temple antique immaculé dont les seules touches de couleurs sont un vitrail et une statue du Christ. Mêlant habilement le sacré et le profane, le réalisateur s’amuse à se filmer ivre mort au milieu de religieux entonnant un chant liturgique ; mais la figure qui incarne le mieux cette dualité est Oreste (Lionel Stander, vu, entre autres, dans Il était une fois dans l’Ouest ou Cul-de-sac). Vieil homme jouisseur, rabelaisien et cynique, il devient le mentor du protagoniste lorsque celui-ci se décide à explorer le monde. Rejetant tout contact avec la religion (il refuse même de rentrer dans une église) et préférant la vie dans tous ses excès que l’ascétisme, il déclare que « les jurons aident à vivre, les prières à mourir ». Il est le père de Giovanna (Delia Boccardo), grand amour de Benedetto, personnage sensible et conciliant, qui ne lui apparaît que partiellement dans un premier temps, comme si son image risquait de le détourner de ses convictions (la scène où, se dessinant derrière une vitre opaque, elle se glisse dans son lit en est le parfait exemple). Pourtant, c’est bien elle qui déclare son amour au mourant, face caméra, fixant le spectateur dans les yeux, lors des derniers instants de celui-ci. Lors d’une séquence, la mort gagnant du terrain et la vie sur le point de naître se retrouvent réunies, et deux hommes emplis de peur pour des raisons différentes, se font face : l’un sur le point de s’éteindre, l’autre doutant de sa capacité à devenir père. Alors, malgré les mots échangés, la confiance en ses idéaux affichés, la Grande Faucheuse a tout de même le droit à l’ultime repentance, et les vieilles croyances longtemps rejetées, font leur retour, comme si le souvenir des terreurs enfantines refaisait surface. Superbes instants suspendus qui font de Miracle à l’italienne une grande œuvre intime et bouleversante à découvrir d’urgence.

(Capture d’écran DVD Miracle à l’italienne © Studio Canal)

Le Futur est femme (Il Futuro è Donna), Marco Ferreri (1984)

Parmi les grands scandales de l’histoire du septième art, La Grande bouffe occupe une place à part. Provoquant un tollé au moment de sa présentation lors du festival de Cannes 1973, le long-métrage remporte néanmoins le prix de la critique internationale (ex-æquo avec La Maman et la putain de Jean Eustache) et crée un culte durable en même temps qu’une incompréhension envers son réalisateur, Marco Ferreri. Trop souvent synonyme dans l’inconscient collectif de cinéaste trash et provocateur, sa filmographie se révèle bien plus riche, engagée et cohérente. Ce coup d’éclat (aussi brillant soit-il) ne peut en aucun cas résumer ses thématiques et ses obsessions. Après des études de vétérinaire, il signe diverses publicités, courts-métrages, revêt la casquette de producteur, scénariste, et interprète quelques seconds rôles, puis passe enfin derrière la caméra alors qu’il séjourne en Espagne. Il tourne une trilogie dans la langue de Cervantès (Les Enfants, L’Appartement et le formidable La Petite voiture) et décide alors de se consacrer majoritairement à la mise en scène. Européen convaincu, il réunit des castings composés aussi bien d’Italiens (Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi…) que de Français (Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Michel Piccoli…). En 1983, il réalise L’Histoire de Piera, qu’il coscénarise en compagnie de Piera Degli Esposti et Dacia Maraini (d’après leur propre livre) avec Isabelle Huppert et l’Allemande Hanna Schygulla, muse de Rainer Werner Fassbinder (sacrée meilleure actrice sur la Croisette pour son rôle). L’année suivante, il retrouve son duo de scénaristes pour ce Futur est femme qui conte l’histoire d’Anna (Schygulla, qui signe aussi son retour) et Gordon (Niels Arestrup), un couple sans enfant qui fait la connaissance de Malvina (Ornella Mutti), une jeune femme enceinte avec qui ils entame une histoire amoureuse…

(Capture d’écran DVD Le Futur est femme © Studio Canal)

Un parking de boîte de nuit, des voitures engagées dans un ballet morne sur de la musique disco-synthétique : en un plan, Marco Ferreri résume tout le mauvais goût et la déshumanisation propre aux années 80. La banlieue italienne semble ici n’être composée que de barres d’immeubles éclairées aux néons et d’un supermarché (temple de la société de consommation). Kitsch et clinquant la nuit (un étrange iris lumineux suit parfois les personnages), le décor devient froid, morbide et triste en plein jour avec ses lignes droites et ses couleurs grisâtres. En son sein, les êtres humains sont comme isolés, détachés les uns des autres bien que proches physiquement, en témoigne cette séquence glauque où un homme agonise, victime d’une overdose au volant de sa voiture sous les yeux blasés d’Anna. La misère affective et sociale se retrouve ainsi lovée au sein même de la modernité occidentale. Un sentiment d’inquiétante étrangeté se détache alors de certains plans, à l’image de ces deux femmes maquillées comme des actrices de théâtre kabuki qui occupent l’espace tout en restant apparemment invisibles aux yeux de tous. Très (trop ?) ancré esthétiquement dans son époque, le long-métrage fait émerger une beauté inattendue (le temple antique à deux pas du night-club) pour mieux afficher une certaine méfiance envers l’art institutionnel, notamment au travers de la description du milieu dans lequel évolue le couple. Bourgeois et artistes, ils vivent en communauté dans une grande villa ancienne sans portes (on entend les voisins dans les pièces attenantes), cumulant les livres et les œuvres de « bon goût » comme des trophées. Renvoyant à la vacuité des personnages de La Dolce Vita de Fellini, ils sont tels des zombies cherchant la moindre occasion pour tuer le temps et occuper l’ennui de leur quotidien, comme lorsque, perdu au milieu d’une foule, Gordon doit retrouver Anna en suivant son odeur. En découlent des paroles échangées mais pas entendues, un rythme flottant dans les dialogues, certes dommageable, mais qui instaure peu à peu un sentiment de malaise. Au milieu de ce microcosme majoritairement féminin composé par le trio principal, le personnage campé par Niels Arestrup symbolise à lui seul toute la misandrie dont fait montre le réalisateur. Gabriel Trijullo dans sa passionnante analyse du long-métrage à travers le prisme de la carrière du metteur en scène, met en évidence cette récurrence de la haine du masculin dans son cinéma, en témoignent La Dernière femme (1976), déjà avec Ornella Mutti, ou encore Rêve de singe (1978). Ici, le mari est soumis, passif, forcé de réaliser tous les désirs de sa femme, quand celle-ci ne parle pas de lui comme s’il n’était pas là. Seul, il est perdu, infantilisé, lors d’une scène ironique il en est réduit à jouer à la balle en pleine nuit et pleure en refusant de se coucher tel un petit garçon capricieux. Une vision simpliste et foncièrement dévalorisante du « mâle », en tout point opposée aux caractères des deux héroïnes.

(Capture d’écran DVD Le Futur est femme © Studio Canal)

Les deux femmes occupent le cœur d’un récit riche en symbolisme. Anna, dominatrice et exigeante entretient une relation ambiguë à l’égard de la féminité et de la maternité. Fascinée par les grandes figures fortes et glamours du cinéma (Marlène Dietrich et Greta Garbo), elle est absorbée par les images des deux actrices (entrecoupées de clichés d’enfants morts ou défigurés) qu’elle projette dans le supermarché où elle travaille. Une recherche de sublime et de tragique qui n’est pas du goût de son supérieur (pour qui la culture n’est pas essentielle au fonctionnement de l’entreprise) ni des clientes, agacées par les icônes du septième art. L’une d’elles lui reproche même de montrer trop de beauté dans un lieu qui n’est pas fait pour ça. Mélange de figure maternelle et autoritaire pour Gordon, elle développe peu à peu la même emprise sur le personnage interprété par Mutti. La jeune femme, mystérieuse et intrigante, quant à elle, ne dévoile jamais rien de son existence, à peine devine-t-on qu’elle a des liens avec des individus peu recommandables. Dès son apparition, elle est isolée dans un élément de décor circulaire presque surréaliste, harcelée par des hommes qui pénètrent son intimité, victime des fantasmes que ces derniers projettent sur sa grande beauté. Le couple n’est pas en reste, lors de leur première rencontre, ils observent la future maman comme un objet, l’inspectent en détail sans lui demander sa permission. Rapidement, les relations deviennent plus torves, difficile ainsi de dire si le personnage interprété par Schygulla désire la mère ou l’enfant, d’autant qu’elle expérimente elle-même lors d’une scène l’attraction que peut générer un ventre rond chez certains garçons. Le ménage à trois se transforme parfois en trio parents-enfant, Malvina est choyée comme leur propre fille alors qu’elle s’enracine dans le cocon familial à la manière du Visiteur de Théorème, bouleversant le quotidien. L’inceste est même clairement évoqué par le mari lors d’une diatribe libertaire, se concluant en prière païenne. S’il se perd parfois en considérations brumeuses, le long-métrage réserve de beaux moments, comme cet instant éthéré où la fille enceinte calme les tensions en apparaissant à moitié nue, telle une vierge en majesté, ou lorsque Ferreri cadre en gros plan le regard triste de cette dernière répétant inlassablement « je suis une guerrière ». Film formidablement incarné et cohérent dans la filmographie du cinéaste, Il Futuro è Donna demeure, malgré ses défauts et son ancrage formel un peu daté, une œuvre curieuse et intrigante.

(Capture d’écran DVD Le Futur est femme © Studio Canal)

Toujours impeccables dans leurs prestations techniques et la qualité de leurs bonus (mention spéciale à l’interview de Gabriela Trujillo), les éditions Make My Day ! offrent une nouvelle fois la possibilité de (re)découvrir deux films méconnus. Miracle à l’italienne demeure la véritable surprise du duo, une merveille foisonnante et malheureusement perdue au milieu d’autres chefs-d’œuvre (il sort la même année que Mort à Venise, entre autres) à qui il n’a pourtant rien à envier. Le Futur est femme, quant à lui, frappe par un jusqu’auboutisme propre à Marco Ferreri, qui s’il peut rebuter, lui confère néanmoins une place importante dans sa carrière. Deux exemples de la vitalité et de la richesse du cinéma italien à une époque où son âge d’or appartient pourtant déjà au passé.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studio Canal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Robinet Évier Or douchette extractible

C’est ma première fois que je viens ici. Et je suis déjà tombé amoureux des articles que vous avez écrits