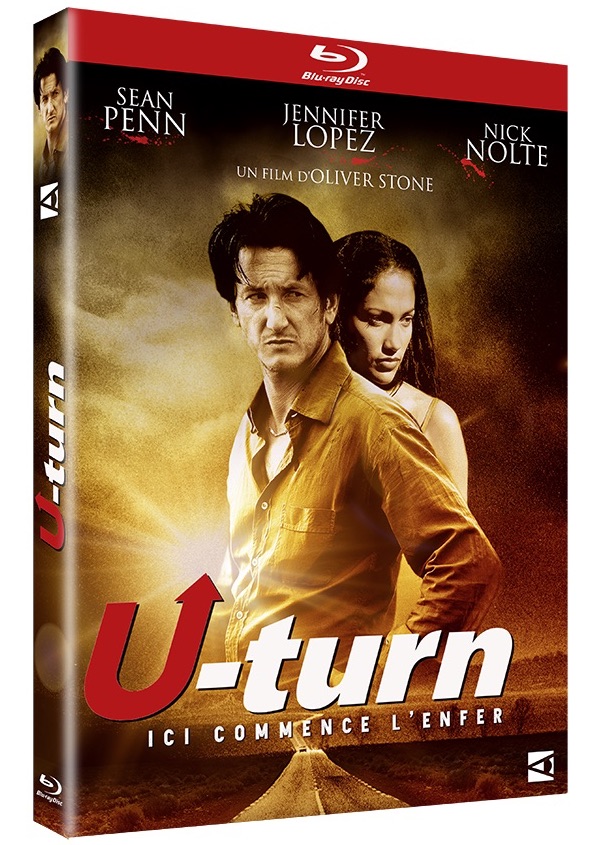

Lorsqu’il s’attelle à la réalisation de U-Turn – Ici commence l’enfer, Oliver Stone a déjà derrière lui le pic de sa carrière. Multi récompensé pour Platoon (1986) et Né un 4 Juillet (1989), sans oublier les nombreuses nominations prestigieuses de JFK, qui constitue également son plus gros succès, le cinéaste subit deux déconvenues importantes au cours de la première moitié des années 90. Entre ciel et terre (1993), troisième volet de sa trilogie sur la guerre du Viêt Nam, inspiré des mémoires de Le Ly Hayslip, qui présente une double originalité par rapport à ses deux prédécesseurs, celle de délaisser le point de vue yankee et proposer un protagoniste féminin, connaît un échec cinglant, en plus d’un désaveu critique. En 1995, il signe un nouveau biopic consacré à un président américain avec Nixon, qui en dépit d’un accueil favorable ne rencontrera pas, loin s’en faut, son public. Profondément affecté par ce revers qui fait suite aux multiples controverses suscitées à la sortie de Tueurs Nés (1994), le réalisateur entre dans une phase de dépression. Son attention se porte alors sur un script de John Ridley, humoriste de stand up devenu scénariste et romancier, qui vient d’adapter son premier ouvrage, Stray Dogs (Ici commence l’enfer en version française) et cherche à se faire un nom dans l’industrie cinématographique. Stone, en recherche d’un projet de transition afin de se remettre en selle, pressent un potentiel et entame un travail de réécriture, quitte à évincer Ridley du processus. Il est notamment intéressé par l’opportunité de s’essayer pour la première fois au film noir, en plus de renouer indirectement avec ses racines, celles du cinéma de genre dans lequel s’inscrivaient pleinement Seizure, La Reine du Mal (1974) et La Main du Cauchemar (1981). Bill Paxton, initialement choisi dans le rôle principal, abandonne à dix jours du début de tournage et est remplacé au pied levé par Sean Penn, tandis que l’on retrouve au casting Jennifer Lopez, Nick Nolte, Powers Boothe ou encore un jeune Joaquin Phoenix. Le bad boy le plus côté d’Hollywood campe Bobby Cooper, un petit escroc fauché qui s’enfuit dans le désert pour échapper à ses dettes de jeux et à la mafia russe qui menace de le tuer. Contraint de s’arrêter dans un village d’Arizona, il y rencontre Grace (Jennifer Lopez), une séduisante jeune femme, dont il s’éprend instantanément. Celle-ci lui propose alors un marché : s’il tue son mari (Nick Nolte), elle lui promet une belle somme d’argent. Malgré un budget modéré et une distribution porteuse, U-Turn s’avère être un fiasco en salles, pire il vaudra même à son auteur une nomination dans la catégorie pire réalisateur aux Razzie Awards. Cependant, progressivement redécouvert en vidéo et lors de ses diffusions en télévision, il acquiert une réputation nettement plus flatteuse au point de devenir l’objet de culte d’une poignée d’initiés. Près d’un quart de siècle après sa sortie, L’Atelier d’images a la judicieuse idée de proposer la première édition Blu-ray française (un double DVD Collector) et nous permet de replonger dans les tréfonds d’une encore trop minorée.

Copyright L’Atelier d’Images 2021

Dépeint par Oliver Stone dans une courte présentation proposée en amont du visionnage, comme sa réalisation la plus sombre, U-Turn s’ouvre pourtant, brièvement, dans une ambiance pas si éloignée d’un feel good movie. Les plans larges des grandes étendues désertiques, que traverse la belle décapotable du héros sous un ciel ensoleillé et sur fond d’ It’s a good day de Peggy Lee, laissent présager un récit radieux. Il s’agit moins d’un effet de trompe l’œil, que de l’affirmation immédiate d’une ironie mordante que ne va pas tarder à révéler la mise en scène, par couches successives tantôt implicites tantôt frontales. Un changement de station de radio, des cadrages plus rapprochés dévoilant notamment une blessure du protagoniste au niveau de la main ou des vautours dévorant le cadavre d’un animal, autant de détails faussement futiles qui font office de signes annonciateurs d’un cauchemar ne faisant que débuter. Ce générique marqué par une multiplication des pistes sonores et des valeurs de plans (alternant grammaire dite classique et décadrages volontaires), s’accommode d’un montage fragmenté, en recherche de chaos filmique (telle une version plus mûre des expérimentations visuelles entreprises sur Tueurs Nés, à l’image de ces quelques secondes en Noir & Blanc). Les crédits, retranscrits dans une police aux airs de gribouillis proches du brouillon peu présentable (on remarque également un dessin d’oiseau à côté du nom de Jennifer Lopez), contribuent à trahir le réalisme apparent de l’esthétique (photographie une fois de plus superbe de Robert Richardson), salir sciemment sa pureté. En conclusion de ce prologue, Bobby Cooper a le choix entre deux directions tandis qu’une musique toute droit sortie d’un conte de fées, accompagne sa décision, que l’on devine déjà mauvaise. Sans le moindre dialogue, le cinéaste pose les règles d’un long-métrage libre et désinhibé, prêt à emprunter plusieurs courants.

Copyright L’Atelier d’Images 2021

Comédie tragique (ou tragédie comique) foncièrement acide, néo-noir aux accents cartoonesques, U-Turn assume de ne pas réellement trancher quant à son étiquette, quitte à désarçonner mais aussi assurer son caractère singulier et iconoclaste. Le réalisateur nous présente un loser méprisant et à bien des égards méprisable, égoïste et matérialiste, perdu au milieu d’une Amérique profonde outrancière où la satire manifeste s’exerce au sein d’un univers violent et détraqué. Cette prison à ciel ouvert sur laquelle s’abat une chaleur caniculaire, décor hérité du western, impose d’entrée à son héros un environnement hostile. Il devient rapidement théâtre d’une intrigue criminelle, déployant une large partie des thèmes réclamés par le genre investi (fatalité, machination, trahison,…) revisité sur un mode dégénéré. Le protagoniste va se retrouver en proie à une galerie de personnages inquiétants et ouvertement caricaturaux (on flirte souvent avec la parodie), eux-mêmes campés par des interprètes prenant un malin plaisir à forcer le trait au maximum (Billy Bob Thornton en garagiste simplet, Joaquin Phoenix en bourrin jaloux et décérébré). Le regard parfois moqueur dissimule en permanence une forme de désespoir, insufflé par un goût du contraste et une volonté de contrepied. Afin de faire tenir cet équilibre risqué entre le premier et le second degré, le sérieux et la dérision, Stone peut compter sur un allié de taille, en la personne de Sean Penn, absolument magistral dans le rôle principal. L’acteur totalement habité livre une composition explosive et intransigeante, maniant avec virtuosité l’art de la rupture, transformant ce minable en quête de rebond, en crapule légèrement attachante malgré tout. Malmené de bout en bout, physiquement et psychologiquement, son Bobby Cooper apparaît un temps tel le souffre-douleur d’un metteur en scène sadique. C’est paradoxalement cette dimension douloureuse qui vient révéler un autre dessein, plus intimiste, aux relents masochistes. Cet antihéros en perdition, au passé que l’on devine glorieux, rejoint au fond la situation du cinéaste et la perception qu’il peut avoir de cette phase de sa carrière : loin des succès d’antan, rongé par les échecs, coincé dans une sorte d’impasse créative, l’ayant conduit à accepter une commande théoriquement impersonnelle.

Copyright L’Atelier d’Images 2021

En ce sens, U-Turn, tient moins de l’exercice de style récréatif, que de la régénérescence d’un auteur, sournoisement maquillée en suicide artistique. Moins solennel que la plupart de ses réalisations antérieures, le film affiche, en dépit de la gravité et la violence de ses péripéties, une insolente liberté de ton et de forme. Ses recherches graphiques, à la fois excessives et régulièrement passionnantes, trouvent ici une finalité nouvelle, notamment lorsqu’il cherche à traduire visuellement la tension érotique palpable dès la première interaction entre le héros et Grace, la néo-Femme Fatale. Jennifer Lopez, dotée d’une partition résolument complexe, très loin de démériter face à son partenaire, livre l’une de ses rares grandes interprétations (Hors d’Atteinte de Steven Soderbergh sortira l’année suivante), malicieuse, faussement ingénue et réellement déterminée. Paradoxalement, avant de se confronter à la représentation explicite de la sexualité à l’écran, Oliver Stone, profite d’abord des changements d’humeurs inscrits dans son script (parfois proche du vaudeville) pour jouer avec les nerfs de son protagoniste et frustrer son spectateur d’une attente qu’il prend un malin plaisir à créer. On peut percevoir de ce côté-là un signe de fébrilité vis-à-vis d’une problématique qu’il aura le plus souvent éludé au cours de ses travaux, il n’empêche, sa mise en scène n’a jamais semblé aussi sensuelle. La canicule accentue l’aspect torride alors que la caméra fond littéralement sur le couple de personnages jusqu’à faire corps avec eux. En résulte un fascinant chaos des images et des sentiments, où brutalité et lyrisme se succèdent indistinctement. Le point d’acmé de cette démarche est atteint à l’approche du dernier tiers du récit, à travers deux courtes séquences comptant parmi les plus belles du métrage et plus largement de la carrière du cinéaste. Un échange téléphonique décisif empreint de duplicité et mise à nue, relaté dans une inhabituelle sobriété filmique d’une part, un enchaînement de plans figuratifs funestes à l’approche du coucher du soleil de l’autre. Deux instants qui se répondent implicitement, le film devient ainsi l’observation désenchantée d’une Amérique à l’abandon, à l’intérieur de laquelle deux individualités se débattent pour leur survie.

Copyright L’Atelier d’Images 2021

L’attention que porte Oliver Stone aux représentants des minorités, exprime non sans violence, le poids des blessures historiques qu’ils symbolisent malgré eux. L’analyse proposée par Samuel Blumenfeld dans l’un des suppléments se révèle passionnante notamment lorsqu’il évoque Grace, jeune femme d’origine apache, malmenée, violée et utilisée par des hommes blancs, des colons, elle descend d’une population native dont on a allègrement spolié les valeurs. Elle incarne à son corps défendant les regards et les convoitises d’individus la déconsidérant, en plein déni au moment de rendre des comptes quant à leurs nombreux méfaits. Idem pour le personnage campé par Jon Voight, vieil Indien, vétéran du Vietnam, aveugle et sans domicile fixe, jadis chair à canon de la nation, désormais condamné à mendier à la vue de tout le monde, dans l’indifférence générale. Le cinéaste recolle discrètement à l’une de ses obsession (le conflit vietnamien), en plus de relier indirectement deux tragédies américaines, aux dommages irréparables et irréversibles. Ludique et dense, drôle et désespéré, U-Turn, ne tombe ni dans la démonstration ni dans la gratuité, permettant à Olivier Stone de revenir à l’essence de son art, tout en livrant une de ses copies les plus matures (formellement et thématiquement). Une œuvre riche de sens et de sensations, à reconsidérer comme l’une des plus retorses de sa filmographie.

Copyright L’Atelier d’Images 2021

L’Atelier d’images, qui s’est fait une spécialité de remettre à l’honneur des réussites oubliées ou négligées de grands auteurs (nous avons par exemple parlé au cours des derniers mois de The Game de David Fincher et de L’Anglais de Steven Soderbergh, proposés par leurs soins) nous offre une édition fournie et qualitative. Le master HD s’avère irréprochable, il s’accompagne de plusieurs documents nous permettant d’approfondir le long-métrage. Outre le précieux entretien en compagnie de Samuel Blumenfeld, Un Concentré d’Amérique, invoqué plus haut, huit séquences sont commentées par le metteur en scène. Il revient, entre autres, sur le procédé technique employé avec son chef opérateur afin de faire ressortir au maximum certaines couleurs telle que le jaune. Il parle également de sa collaboration avec Ennio Morricone (qui signe une fois de plus, une grande bande-originale), relatant en toute franchise certains de leurs désaccords mais aussi de son goût pour les thèmes à l’harmonica (nous rappelant à sa mythique composition pour Il était une fois dans l’Ouest). Cerise sur le gâteau, la masterclass qu’avait donné le réalisateur en 2018 au Forum des Images est disponible dans son intégralité. La bande-annonce ainsi que celles de quelques sorties récentes de l’Atelier d’Images complètent le disque.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).