Le Chat qui Fume exhume régulièrement des raretés, particulièrement dans le cinéma français. En voici bel et bien une, tombée totalement dans l’oubli, comme si le film n’avait jamais existé. Ce serait fort dommage de passer à côté des Loulous, objet filmique non identifiable, d’une étrangeté totale passionnante, qui ne se contente pas de se raccrocher à son époque. Réalisé en 1977, il est l’unique long-métrage de fiction de Patrick Cabouat, surtout connu pour son travail de documentariste, de producteur (notamment de Rue Cases-Nègres par sa société de production Orca) et pour avoir rejoint l’équipe d’Arte – La Sept à ses débuts en tant que conseiller des programmes.

Nous y suivons les pas de Ben et de sa bande, zonant dans les terrains vagues des cités HLM et les dalles bétonnées, marginal regardé de biais par les bonnes gens effrayées. Ben fréquente aussi régulièrement le café tenu par le Tramoneur, qui ne pense qu’à les voir entre les barreaux, et dont les rumeurs disent qu’il appartient à une milice. On sent bien pointer les prémisses de l’extrême droite. Le Tramoneur refusant un jour de leur servir une bière, tout tourne mal, un verre brisé, une altercation, et le patron tire à bout portant sur le frère de Ben qui meurt dans ses bras. C’est l’engrenage. Le sujet paraît assez simple, affilié à une bonne partie des films de bande de tous pays, d’œuvres explorant le parcours de la jeunesse désœuvrée laissée à elle-même, vers la mauvaise pente, les menus larcins, les rivalités entre bandes, la drague…

Les Loulous avait tout pour être une petite œuvre opportuniste profitant d’une période – et d’une vogue de films – hantée par la jeunesse délinquante dans les banlieues – pour nous offrir un spectacle peuplé d’archétypes attendus, entre la complaisance et la peur selon le public auquel il s’adresse.

Mais entre la soumission aux lois en vigueur et le contre-pouvoir, Patrick Cabouat a clairement choisi, et ça n’est pas pour rien qu’il fait dire à l’un de ses personnages : « Qui est-ce qui commande ici, Giscard ou les flics ? ». Certes, c’est un fou qui s’exprime, mais c’est sans doute encore plus ironique, la lucidité n’étant peut-être pas du côté que l’on croit, et surtout il est bien entendu indispensable au bon fonctionnement d’une société d’écarter les gêneurs, d’enfermer les révoltés, de se débarrasser de ces mauvaises graines qui font tache dans le paysage. Bienvenue dans la France giscardienne. Bienvenue dans un film hors-la-loi.

Le regard de Patrick Cabouat s’avère non seulement attentif, délicat, mais concerné, aussi subversif que celui qu’offrira Jean-Claude Brisseau dans La vie comme ça en 1978. Il pose sa caméra à hauteur de ses personnages désorientés, de leurs préoccupations, de leurs colères irraisonnées et éparpillées, d’une violence qui travestit leur candeur. Certes, Les Loulous s’ancre plus dans le genre du « film de bande », mais il fait preuve d’une inventivité constante. La géométrie coupante, les espaces plats infinis avalent ses personnages. Fasciné par le « renouveau » urbain, il filme La Courneuve, La Défense, ou Bobigny en tirant magnifiquement parti de l’aspect le plus abstrait de ces cités, de ces architectures anxiogènes (comme on les verra dans L’imprécateur que Jean-Louis Bertuccelli filme la même année, ou A mort L’arbitre de Jean-Pierre Mocky bien plus tard), tout en lui conférant une dimension poétique indéniable. On est en effet régulièrement surpris de la manière dont le cinéaste saisit cette beauté de la monotonie, ces visions nocturnes anesthésiées, du vide qui traque son héros, le réel prenant régulièrement l’aspect d’un décor de Science-Fiction. L’un des titres de tournage du film était « Furie » mais de fait Les Loulous aurait pu s’appeler « La Fureur de l’ennui » tant ce James Dean du 93 semble condamné à errer sans jamais trop savoir où il va. La force politique des « Loulous » est donc bien là, dans cette vision d’une stratégie urbaine qui semble avoir oublié sa jeunesse, celle qui se réfugie dans la MJC sauf lorsque celle-ci est fermée pour cause de vandalisme, la malveillance des uns faisant payer tous les autres.

Les Loulous, dans ses thèmes, ses revendications, sa manière de dresser un constat de fossé générationnel et social, a une valeur historique indéniable. Il traite d’une réalité contemporaine et souligne la manière dont les gouvernements se sont toujours révélés incapables d’offrir aux nouvelles générations un horizon d’avenir. Il est plus confortable de leur asséner des « Tu vas mal tourner », des menaces de prison, symptômes d’États autoritaires et sécuritaires. De leur renvoyer l’idée qu’ils sont la lie de la société, en multipliant les amalgames du « tous dans le même sac » Et Cabouat de démontrer qu’un acte de dégradation suffit pour que tous les jeunes zonards soient pointés du doigt. La même année, Renaud sortait son album Laisse Béton et il est frappant de voir à quel point il s’agit du même univers, ceux de « la bande à Lucien » ou de « Mimi l’ennui » entre virées à mobylette, haine du bourgeois et sentimentalisme effréné.

Il les aime, ses personnages, Patrick Cabouat, ses rouleurs de mécanique qui sous l’outrageuse exposition de leur jeune virilité cachent une fragilité inouïe. Si le film est régulièrement maladroit, notamment dans des dialogues qui réécrivent la parole de manière quelque peu artificielle et dans une mise en scène parfois approximative, cette dimension légèrement amateuriste participe en réalité à l’émotion qui s’en dégage, comme son esthétique épousait parfois l’inexpérience de ses protagonistes, rendant Les Loulous d’autant plus touchant. Et lorsque Ben rencontre Marie (délicieuse Valérie Mairesse à ses débuts) il offre au film ses moments les plus touchants, entre jeux enfantins sur l’oreiller, bouderies et naissance d’un véritable amour. C’est cette spontanéité que Cabouat capte le mieux, cette candeur au-delà de la mise en scène de soi, du tableau du loubard. Et là, on est bien obligé de citer à nouveau Brisseau, un des rares à avoir été capable de faire rimer banlieue et magie, de retranscrire les aspects les plus contradictoires de ces zones à la fois dans leur violence et – aussi étonnant que cela puisse paraître – leur féérie.

Faussement réaliste, Les Loulous opère un étonnant glissement vers le fantasme et l’étrangeté, avec ses rêveries nocturnes, ses hallucinations bizarres d’hommes masqués dans le métro, sa grande villa bourgeoise avec ses murs au blanc surexposé en guise de maison psychiatrique… Les Loulous constitue régulièrement une étonnante proposition formelle qui s’affranchit du classicisme, ne serait-ce que dans certains mouvements de caméra osés tel ce moment qui suit deux personnages sur une esplanade, le mouvement circulaire provoquant l’étourdissement pour mieux signifier leur propre sensation d’instabilité, de malaise. Parmi les étonnants partis pris, le montage son désynchronise régulièrement les dialogues en prenant de l’avance sur l’image. La magnifique partition électro avant-gardiste – presque cosmique – d’Horacio Vaggione et Élisabeth Wiener, quelque part entre les expérimentations de Kraftwerk et celles de Xenakis, poursuit cette sensation de flottement qui efface les contours du réel. Elle mériterait d’être éditée.

La démarche de Patrick Cabouat n’est pas sans rappeler celle de Lindsay Anderson dans If… qui lui aussi feignait le réalisme pour opérer une graduelle contamination par l’onirique, le fantasme, la perte de pied, jusqu’à ce dernier chapitre paroxystique et cathartique où les étudiants prenaient les armes et tiraient dans le tas, comme un fantasme de rébellion réalisé par le cinéma. On se demande à quel point le final des Loulous, qui opère du même principe, élimination de l’ordre, libération des jeunes entre violence et « love and peace » n’hérite pas de celui du Lindsay Anderson. Une forme de plongée ultime dans le fantasme insurrectionnel, révolutionnaire, le passage à l’acte à l’état de symbole.

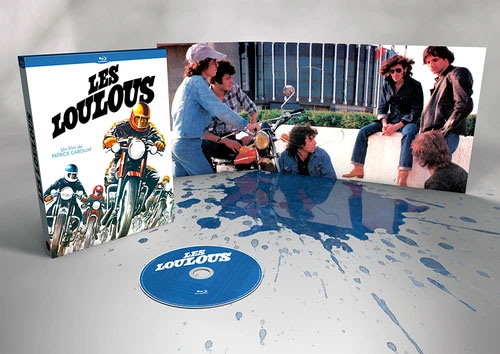

Compte tenu de l’âge du film et de sa rareté, malgré quelques griffures, la copie restaurée 4k est est d’une très bonne définition, restituant parfaitement cette photo, souvent entre chien et loup, les aubes, les nuits et les jours gris. En ce qui concerne les suppléments nous avons droit à une présentation très intéressante de … recontextualisant le film historiquement et le rattachant à d’autres œuvres de la même mouvance. Dans un passionnant entretien, Patrick Cabouat revient sur toute sa carrière et sur la manière dont le projet des Loulous s’est monté. Lors d’une anecdote, Marin Karmitz, n’y apparaît pas sous le meilleur jour, déjà plus proche du capital que de la culture. Les souvenirs de Patrick Cabouat sur le tournage sont très clairs et il les évoque avec enthousiasme. Il rappelle la manière dont il travailla avec Véra Belmont (notamment avec une partie de la même équipe technique que Le Jardin des supplices) et s’il reconnaît les maladresses de son film, il tenta quelque chose formellement dont il reste assez fier, au contenu politique fort. Il aborde également les lieux de tournage, le choix des acteurs… Il poursuit parlant de la suite de sa carrière en tant que producteur et documentariste. On ne pouvait rêver meilleur supplément pour un tel film. Les Loulous est réellement une très belle découverte, un film oublié qui on espère va pouvoir enfin connaître une re(con)naissance.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).