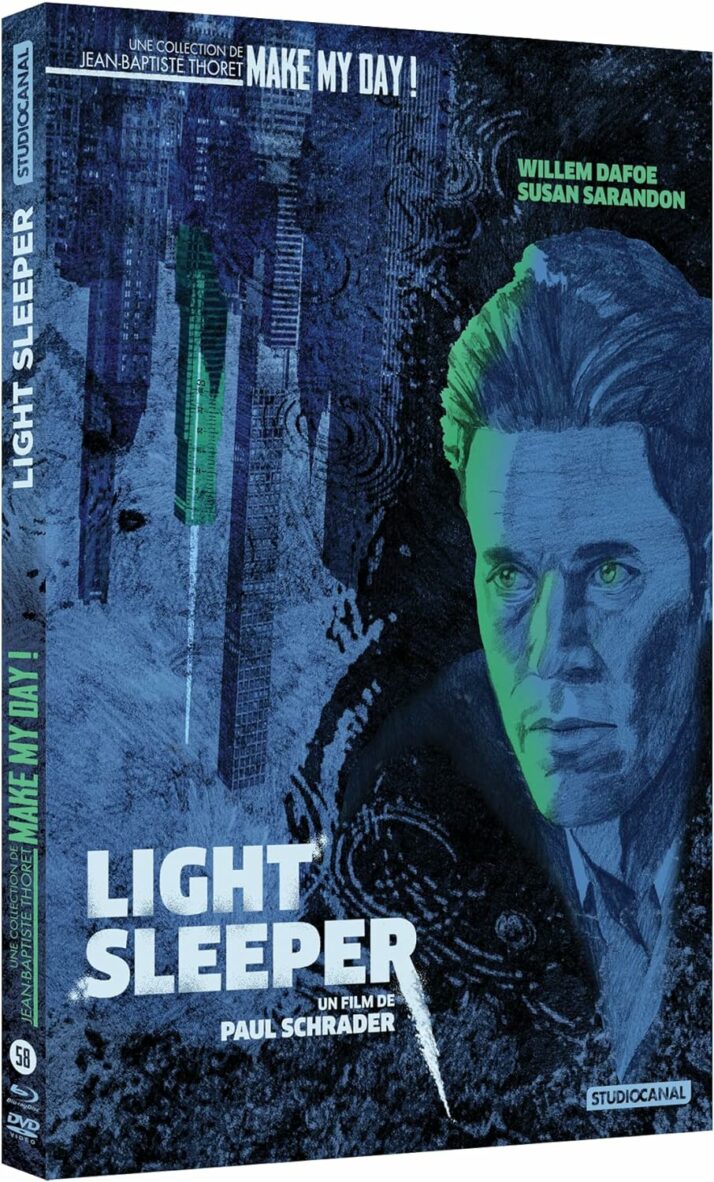

Lorsqu’il s’essaie à la réalisation en 1978 avec l’excellent Blue Collar, Paul Schrader est déjà un scénariste de renom derrière les scripts de Yakuza, Rolling Thunder, Obsession ou Taxi Driver. S’ensuit une carrière derrière la caméra riche et variée, faite de réussites incontestables (Hardcore, Mishima), de longs-métrages à la réception critique et publique en demi-teinte (La Féline), et de véritables fiascos, avec en tête Dominion, son prequel de L’Exorciste, dont il se fit renvoyer au profit de Renny Harlin. Peintre des travers d’une Amérique délétère, il s’exile pourtant à l’étranger au milieu des années 80 en trouvant des financements aux quatre coins du monde, aussi bien au Japon, qu’au Royaume-Uni ou encore en Italie. C’est après avoir tourné Étrange séduction à Venise qu’il décide de revenir sur ses terres natales et s’attelle à Light Sleeper. Le film est écrit et coproduit par ses soins, aux côtés de Linda Reisman (déjà sur Patty Hearst et plus tard Affliction), Ronna B. Wallace (la même année derrière les succès de Reservoir Dogs et Bad Lieutenant, excusez du peu) et, plus étonnant, du boss de la Carolco, le légendaire Mario Kassar. Willem Dafoe incarne John LeTour, un dealer de drogues de quarante ans qui travaille pour Ann (Susan Sarandon), fournisseuse exclusive du secteur bancaire et financier en médicaments. Alors que cette dernière envisage de se reconvertir dans l’industrie des cosmétiques, LeTour, souffrant d’insomnie, cherche un nouveau sens à sa vie. Grand spécialiste du Nouvel Hollywood, auquel l’auteur/réalisateur est évidemment affilié, il était normal que Jean-Baptiste Thoret finisse par se pencher sur l’une de ses œuvres au sein de la collection Make My Day ! qu’il supervise pour le compte de Studiocanal.

Copyright Studiocanal.

Comme toile de fond pour la déambulation nocturne de son héros, motif récurrent de sa filmographie comme en témoignent Taxi Driver ou À Tombeau ouvert qu’il a tous deux scénarisé, Paul Schrader choisit évidemment New York. Véritable retour aux sources pour son auteur, le film se sert de son décor urbain pour multiplier les clins d’œil au chef-d’œuvre de Martin Scorsese, à l’image de ces inserts sur la carrosserie de la limousine qui conduit LeTour dans son périple, comme le souligne Nicolas Saada dans son interview disponible en supplément. Le bitume de la Grosse Pomme introduit le long-métrage au travers d’un plan parcourant le trottoir d’une rue embrumée au ras du sol avant qu’un mouvement ascendant ne dévoile des bâtiments imposants. Dès lors, le protagoniste ne va plus quitter les entrailles de la ville au cours de son odyssée faite d’escales et d’accros à satisfaire. D’un magasin branché de vinyles, à l’appartement délabré d’un junkie, le moindre personnage se retrouve défini par son environnement. Après Taxi Driver et American Gigolo, Light Sleeper clôt donc une trilogie où chaque client rencontré change peu à peu et radicalement le héros. Ici ce sont les mêmes consommateurs que John va croiser encore et encore, leurs relations devenant de plus en plus tendues à chaque itération, selon une logique de répétitions. Parmi eux, des hommes d’affaires, des héritiers, des artistes, soit le visage renouvelé de la mégapole alors sur le point d’être totalement métamorphosée par la politique de « tolérance zéro » impulsée par Rudy Giuliani. Une gentrification qui permet la multiplication des yuppies et avec eux, la banalisation de la cocaïne qui rend les addicts bavards, impulsifs, et donc, dangereux. Un univers qui n’est pas sans évoquer celui du romancier Bret Easton Ellis qui écrira en 2013 le scénario du raté The Canyons pour Schrader. Avec son credo « les drogues blanches pour les Blancs », le héros assiste avec tristesse à cette métamorphose, voit la police s’inquiéter de la mort d’une jeune femme de bonne famille là où ils négligeaient autrefois les cadavres des laissés-pour-compte. Néanmoins, sous le luxe apparent, la crasse gangrène la cité, à l’image de ces poubelles et ces détritus qui envahissent ses grandes artères. En réalité, une grève des éboueurs eut lieu durant le tournage, élément dont le réalisateur tira habilement profit, renvoyant ainsi explicitement au vice et au péché submergeant la cité tant souhaité jadis par Travis Bickle selon Jean-Baptiste Thoret. L’avènement des nouveaux riches, John va le vivre de l’intérieur mais comme un étranger perdu dans ce faste, à l’image de son arrivée dans une grand restaurant dont les murs sont ornés d’œuvres d’art. Un cocon tape à l’œil à l’opposé de son éthique. Une dichotomie qui trouvera son apogée dans un cut qui fait se succéder un plan sur une cash machine comptant des liasses de billets, au regard du dealer dépressif à qui l’on annonce « le seul danger est en vous ». Un subtil effet de montage, dû à Kristina Boden (L’Impasse, Auto Focus), illustrant son incompréhension et ses craintes face à ces bouleversements.

Copyright Studiocanal.

Au chauffeur de taxi incarné par Robert De Niro, Willem Dafoe, alors en pleine ascension après son rôle dans Sailor et Lula deux ans plus tôt, va emprunter la silhouette errant mains dans les poches dans les rues de la ville. Un même mal-être certes mais exprimé d’une manière différente. Ses déambulations sont accompagnées de légers mouvements de caméra, parfois presque imperceptibles, au sein de longs plans, dans une ambiance que Jean-Baptiste Thoret qualifie de « sommeil ouaté », probable écho au titre qui peut se traduire littéralement par « dormeur léger». Ici, LeTour le somnambule souffre de sa condition, passe ses nuits à chercher à s’éloigner de cet univers vicié où tous semblent le prendre de haut, lui donner des ordres, à commencer par ce petit dealer campé par Sam Rockwell dans l’un de ses premiers rôles au cinéma. Thoret parle du film comme du troisième volet d’une trilogie thématique autour de trois âges de la vie d’un homme, en l’occurrence d’un solitaire qui hait son métier. Taxi Driver (bien que « seulement » scénarisé par Schrader) parlait d’un vingtenaire enragé, American Gigolo, d’un trentenaire narcissique, John LeTour en est une version quadra anxieux et en crise. Sobre depuis deux ans, coupé du monde (il admet ne pas avoir la télé), n’ayant, malgré ses activités, jamais utilisé d’arme à feu, il est mu par une volonté de rédemption, grande thématique de toute l’œuvre du metteur en scène. Le critique met également en parallèle Light Sleeper avec King of New York d’Abel Ferrara. Les personnages de Walken et de Dafoe se retrouvent sur ce désir de respectabilité, l’un en se consacrant à la sauvegarde d’un hôpital public, l’autre en se plongeant dans l’industrie musicale avec le rêve de devenir technicien dans un studio d’enregistrement après s’être un temps essayé à la comédie. Saada quant à lui souligne très justement la manière dont le cinéaste filme le comédien comme une véritable rockstar. Les compositions de Michael Been, acteur occasionnel dans La Dernière tentation du Christ, accompagnent les pérégrinations nocturnes du héros. Paul Schrader, qui souhaitait initialement que Bob Dylan se charge de la bande-originale, trouve dans les chansons de l’artiste folk matière à créer une deuxième narration parallèle qui guide LeTour jusqu’à annoncer littéralement le climax en forme de fusillade au ralenti hérité de Sam Peckinpah autant que du cinéma hongkongais alors en vogue. Tel Travis Bickle, le dealer campé par Dafoe tient un journal intime fait de pensées exprimées en voix off et de considérations personnelles sur des sujets aussi variés que les gauchers les plus célèbres, ou les stars ayant des yeux vairons. Ce dispositif, que le réalisateur réutilisera dans son récent et magistral triptyque composé de First Reformed, The Card Counter et Master Gardener, devient un troisième récit, celui-ci intérieur. Le héros est alors filmé dans son intimité, un appartement dépouillé, simplement composé d’un matelas au sol et d’un bureau (une décoration spartiate que l’on retrouvera, de manière encore plus épurée dans ses trois films les plus récents), rédigeant ces écrits qu’il finit par jeter à la poubelle. Un désir de se débarrasser de son passé qui illustre l’ambition de John. Celui qui ne désire qu’avancer, aller de l’avant, probable projection de la situation d’un Schrader en quête de réinvention, mais qui, in fine, ne peut se départir totalement d’un passé trop envahissant.

Copyright Studiocanal.

Les souvenirs de son existence qui collent aux basques du dealer, s’incarnent littéralement en deux femmes. Tout d’abord Ann, interprétée par Susan Sarandon, tout juste sortie du succès de Thelma et Louise, la mentor de John, celle qui l’a fait selon ses propres dires, et qui souhaite elle aussi se ranger. En cela, elle préfigure la propriétaire incarnée par Sigourney Weaver dans Master Gardener mais dans un versant plus positif, plus bienveillant. Personnage haut en couleurs, à l’image de son appartement baroque et de ses tenues chamarrées, elle couve littéralement le héros, le tient à distance de ses démons. Nicolas Saada cite Schrader lui-même qui reconnaît que cette dernière lui a été inspirée par sa propre mère, tout comme il avait dédié Hardcore à son père, calviniste radical. Il est à noter que la trilogie, centrée sur les étapes de la vie d’un homme, est aussi, en creux, un portrait de femmes : la mineure prostituée de Taxi Driver, les clientes matures d’American Gigolo, la présence maternelle quadragénaire ici. Une trinité qui influence la vie des protagonistes, les poussant à prendre leur existence en main. Face à Ann, Marianne (campée par Dana Delany, déjà dans Patty Hearst), ex petite amie de LeTour, personnifie quant à elle son passé, ses erreurs et ses regrets. Si ce dernier lui ment éhontément lorsqu’il la croise de manière fortuite, elle, en revanche, se charge de lui ouvrir les yeux quant à la réalité de leur relation, de le tirer de ses souvenirs fantasmés (ou, comme elle lui déclare de manière sarcastique, « La mémoire sélective et un don de Dieu »). Celui qui a perdu sa mère et ne parle plus à sa sœur suite à une brouille (ses éventuels parents masculins ne sont même pas évoqués), projette sur la jeune femme ses espoirs de trouver un équilibre, en vain. Pourtant, c’est bien à elle que le film doit ses plus beaux moments, à l’instar de ces aplats de couleurs qui envahissent l’écran lors d’un séquence intime, ou ce dialogue dans une cafétéria d’hôpital, entre surcadrages qui isolent les deux amants, et inserts sur des mains qui se frôlent. De Marianne, il ne gardera que la voix qu’il écoutera en boucle sur un message de répondeur, trouvant finalement l’amour ailleurs lors d’un ultime plan inspiré de Pickpocket, que le metteur en scène reprit à de nombreuses reprises durant sa carrière (American Gigolo, The Card Counter). Enfin lavé de ses péchés et guéri de ses angoisses mais paradoxalement privé de liberté.

Copyright Studiocanal.

Traversée par la question religieuse, l’œuvre entière de Paul Schrader, en tant que scénariste ou cinéaste (Nicolas Saada regrette que le premier versant ait eu tendance à éclipser le second), n’a de cesse de questionner la foi et le rapport de ses héros au sacré. Dans Light Sleeper, c’est la silhouette spectrale de John qui rejoint cette problématique. L’homme est comme débarrassé de toute enveloppe corporelle, il devient un vampire évanescent qui arpente la nuit, sans jamais se nourrir, persuadé d’être maudit et d’attirer le malheur, ses mésaventures prenant alors la forme d’une longue pénitence. Une figure de martyr consentant qui fait écho à l’interprétation fiévreuse de Dafoe dans La Dernière tentation du Christ, écrit par Schrader. En pleine crise mystique, celui qui fut marié à son ex compagne par une astrologue, consulte une medium, véritable oracle guidant son chemin, et l’avertissant d’une future trahison, qui ironiquement n’arrivera pas. Mais cette recherche métaphysique, passe évidemment par la forme. Ce style que Thoret qualifie de transcendantal, inspiré de ses pairs Bresson, Ozu ou Dreyer, tend à débusquer le sacré qui se loge au sein de chaque plan. Ici, c’est toute l’imagerie chrétienne qui accompagne les remises en question de LeTour. Ainsi, lorsqu’un mouvement de caméra circulaire passe du dealer à un client zurichois dans les couloirs d’un hôpital, c’est le Bien et le Mal qui se font face. D’un côté un homme, pourtant dans l’illégalité, s’inquiète de l’état de santé d’une adolescente victime d’overdose, de l’autre, un richissime et « respectable » businessman qui ne se soucie que des répercussions sur sa propre carrière et qui a même fait appel à son avocat. Un antagonisme simple, manichéen peut-être, mais qui inscrit le long-métrage dans une réflexion plus vaste que les seules rues crasseuses de New York. Une dimension biblique, à l’image de cette discussion autour de Dieu entre sa supérieure et un comptable juif à laquelle le protagoniste assiste en contre plongée. L’humain ne peut que contempler la présence, même rhétorique, du divin avec humilité et déférence, sans jamais interagir. Le traitement très graphique des films des années 80 du cinéaste (La Féline, Mishima, American Gigolo) se répercute sur ce long-métrage inaugural de la décennie suivante. Pas encore imprégné de l’esthétique léchée des nineties insufflée entre autres par David Fincher comme le souligne Saada, la photo d’Edward Lachman (L’Anglais, Loin du paradis, Virgin Suicides) use de teintes métalliques ou pastelles, ne faisant surgir les couleurs vives que lorsque le personnage principal, quasi apathique, est pris par surprise par ses passions. Ainsi, Ann, longtemps source de méfiance malgré son attachement à son protégé, apparaît rousse et vêtue de vert, renvoyant aux Lilith ou Proserpine de Rossetti, quant à la séquence de sexe, étonnamment crue dans ses dialogues, baignée dans une lumière rouge, elle devient un moment d’extase et de communion spirituelle lorsque Marianne murmure à John « disparaissons ». Autant de marqueurs thématiques et de motifs de mise en scène qui font de ce Light Sleeper un jalon essentiel de la carrière de Paul Schrader, et un drame existentiel qu’il est grand temps de reconsidérer à sa juste valeur.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).