En dépit de son succès local en 1980, Spetters aura eu pour Paul Verhoeven des conséquences regrettables, à commencer par celle de lui mettre à dos une large partie de la critique, qui l’a accablé avec virulence, ainsi que la classe politique dirigeante. Le cinéma hollandais connaît au cours des années 80 une évolution et le comité public chargé de le financer impose aux films de « témoigner d’un intérêt culturel ou intellectuel », un point qu’il pressent comme défavorable le concernant. En 1983 il réalise Le Quatrième homme, adaptation d’un auteur reconnu, Gerard Reve, dans l’espoir de se réconcilier avec la presse, sans se renier. Pari réussi sur ce point, les retours sont beaucoup plus flatteurs, cependant il s’agit de sa première réalisation à échouer sous la barre du million d’entrées. Dans le même temps, il reçoit plusieurs propositions en provenance d’Hollywood et se laisse séduire par la perspective de s’exercer à échelle internationale. Telle une étape intermédiaire avant le grand départ, il s’engage sur une grosse production financée par le studio américain Orion Pictures, dont le tournage s’effectue en Espagne et en langue anglaise : La Chair et le sang. Il embarque avec lui son fidèle scénariste, Gerard Soeteman, qui a jusqu’alors signé tous ses scripts, et retrouve son acteur fétiche Rutger Hauer, à qui il confie le rôle de Martin. Ce dernier a débuté, dans la foulée de Spetters, une carrière hollywoodienne et vient notamment de tourner sous la direction de Ridley Scott (Blade Runner), Nicolas Roeg (Eureka), Sam Peckinpah (Osterman week-end) ou encore Richard Donner (Ladyhawke). Afin de camper Agnes, sont d’abord envisagées Rebecca De Mornay et Nastassja Kinski, mais Verhoeven préfère miser sur une jeune actrice fraîchement remarquée dans Fast Times at Ridgemont High d’Amy Heckerling, Jennifer Jason Leigh. Le tournage difficile, l’accueil tiède et le revers que connaît Flesh + Blood au box-office, vont définitivement convaincre le cinéaste de migrer outre-Atlantique où il sera introduit par Steven Spielberg. Il met en scène un épisode de la troisième saison de la série télévisée anthologique de science-fiction Le Voyageur, avant de rencontrer le succès dès son coup d’essai américain, RoboCop, en 1987. À l’image de plusieurs de ses œuvres passées et à venir, le long-métrage va progressivement avoir droit à sa réhabilitation et prétendre peu à peu au rang de chef-d’œuvre. Carlotta Films a visé juste en l’intégrant à sa collection de Coffrets ultra collector (édition limitée et numérotée à 2500 exemplaires, également disponible en Blu-Ray et DVD simples) en version intégrale non censurée et pourvu d’un master HD. Profitons donc de l’occasion pour nous pencher sur ce monument du cinéma moyenâgeux qui figure également parmi les sommets de son auteur.

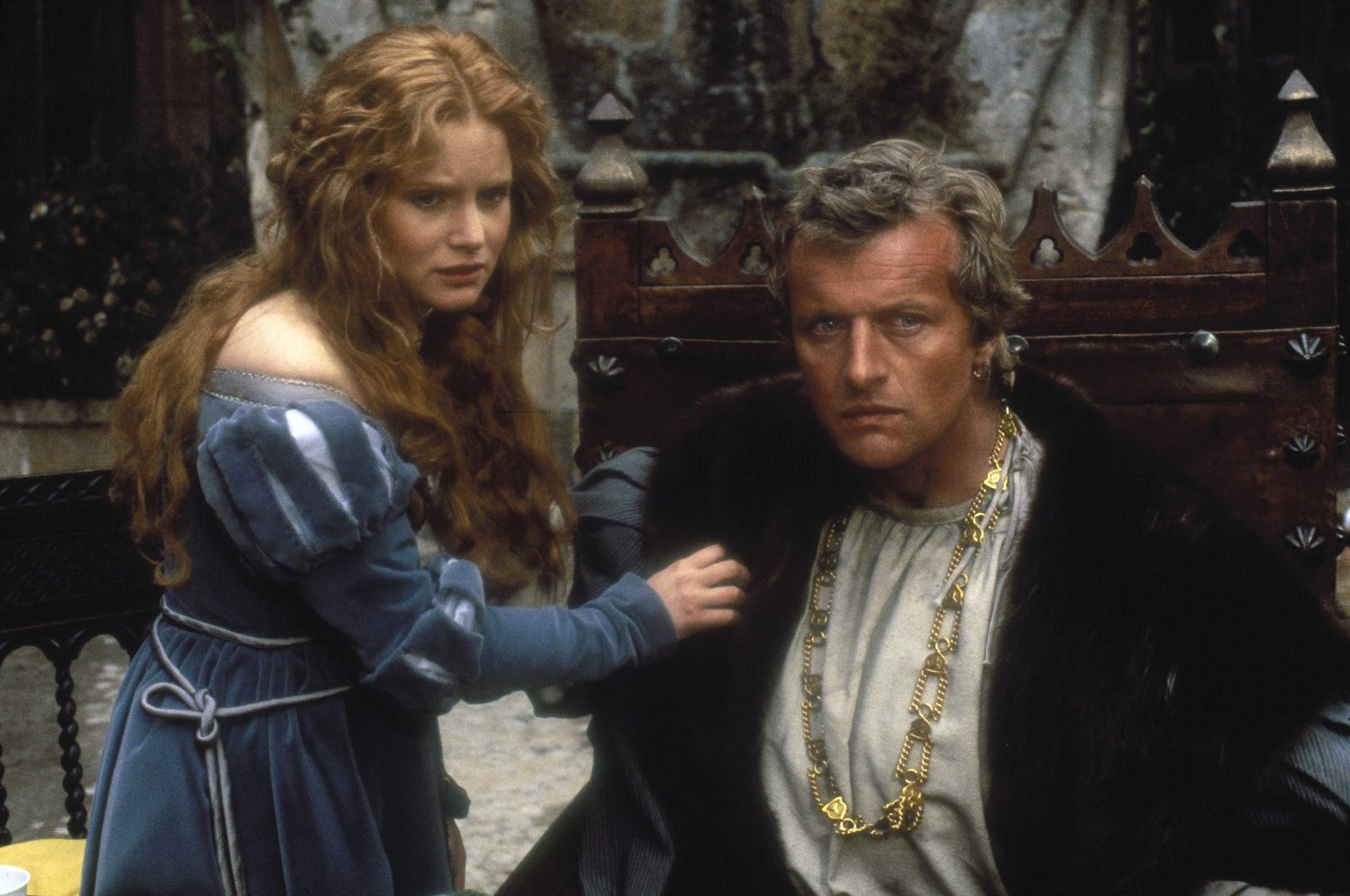

Europe de l’Ouest, 1501, une troupe de mercenaires menée par le charismatique Martin (Rutger Hauer) est engagée par le seigneur Arnolfini (Fernando Hilbeck) afin de l’aider à reprendre possession de son fief. En échange, il leur permet de faire main basse sur sa ville vingt-quatre heures durant. Mais Arnolfini ne respecte pas sa promesse et chasse la bande, qui jure de se venger. Pendant ce temps, le seigneur fait venir la jeune Agnes (Jennifer Jason Leigh) qu’il destine à son fils Steven (Tom Burlinson). Le jour de leur rencontre, les hors-la-loi attaquent le convoi. Restée cachée, Agnes se retrouve aux mains de la terrible bande de Martin…

FLESH + BLOOD © 1985 ORION PICTURES CORPORATION. Tous droits réservés.

Un grand spectacle d’auteur

Si le Moyen Âge conserve une certaine cote et continue d’attirer le grand public durant les années 80, il est alors davantage transposé, dans le paysage hollywoodien, à travers sa variante fantastique, l’heroic fantasy. Qu’il s’agisse d’Excalibur (1981) de John Boorman, Conan le Barbare (1982) de John Milius, Ladyhawke (1985) de Richard Donner ou Legend (1985) de Ridley Scott, tous se positionnent en rupture avec le réalisme et le film historique traditionnel. D’un faste mouvement d’ouverture, qui voit la caméra descendre du ciel vers la terre pour nous immerger au cœur d’une bataille, Paul Verhoeven affirme symboliquement et explicitement un désir de revenir aux fondamentaux. En plus de ce contrepied inaugural, est perceptible une volonté d’ampleur accentuée par l’utilisation du scope (la copie proposée par Carlotta, très granuleuse par moments, ne rend pas toujours justice à ce choix). L’action précède le contexte (le héros est introduit dans le cadre par son épée), les éclaircies nuageuses cèdent place à des tonalités graphiques nettement plus sombres tandis que le corps religieux est le premier à s’imposer à l’écran, bientôt contrarié par l’apparition d’une vendeuse de vin aux airs de prostitué. En quelques plans, il dépeint une époque sans repères, où la religion et la débauche sont ironiquement renvoyées dos à dos, telles deux impasses. Bienvenue dans un univers à la merci du chaos, où tout semble se décider grâce ou à cause de l’argent, de la richesse. Lorsqu’il est dit à Martin que les cieux lui sont ouverts, il répond « je préférerais être payé ». Point de bravoure ou d’héroïsme, juste l’appât du gain. Autre différence notable en comparaison du tout venant dans le registre médiéval, le refus de toute forme de glamour et du moindre enjolivement des faits quant à la période retranscrite. De détails (les dents sales des personnages) à des instants immédiatement plus impactants (les actes de barbarie et de sauvagerie sont « normalisés »), le cinéaste n’épargne aucune exaction. Un enfant vole sans scrupules les bijoux d’une femme en train d’être abusée sexuellement, un accouchement effectué dans des conditions délétères est montré jusqu’à sa tragique issue.

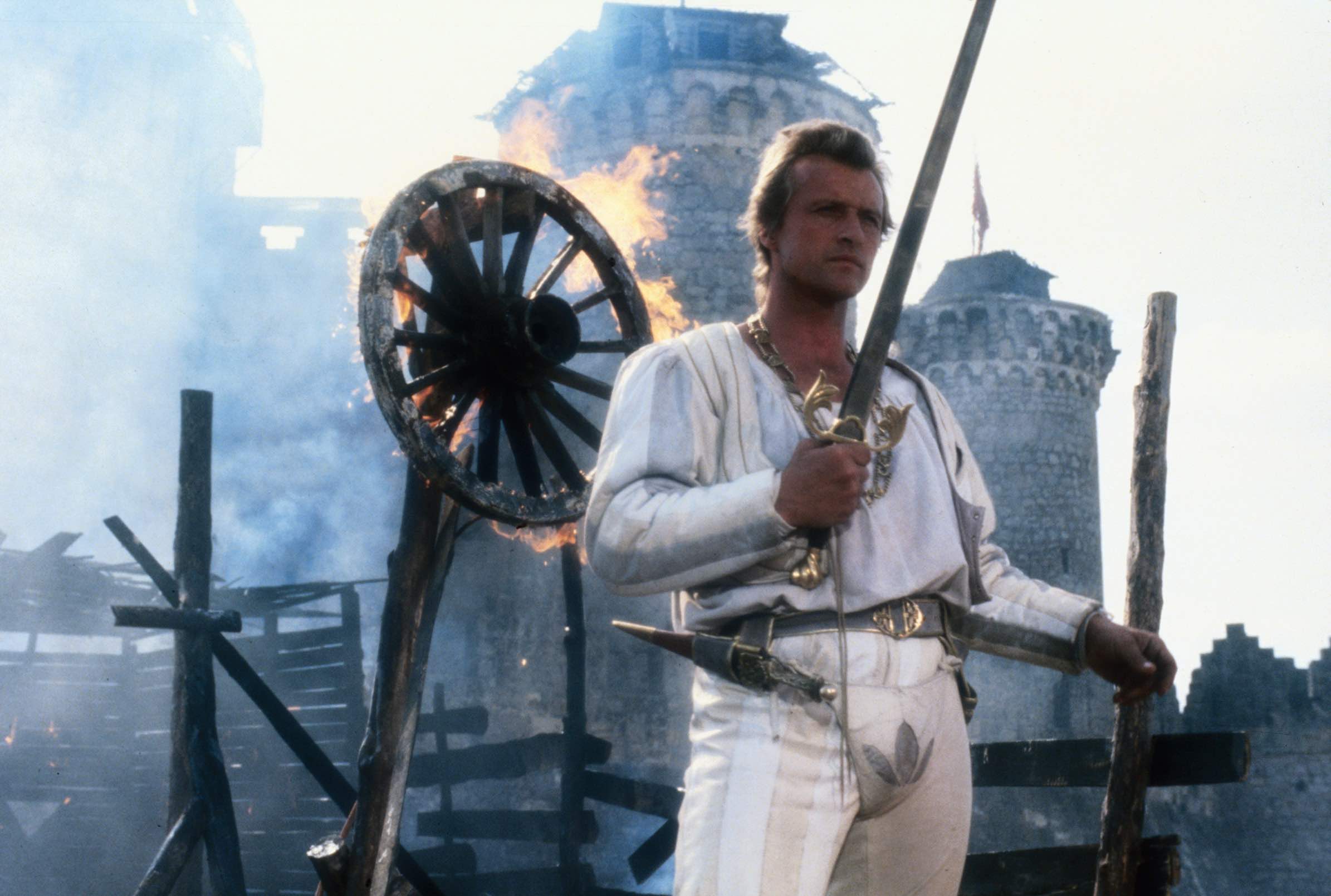

Le cinéaste s’en remet moins à la morale de ses individualités qu’à celle de son spectateur pour les condamner. Une constante dans son travail que de trouver un équilibre entre immersion maximale et discret recul afin de ne jamais se poser en juge ou déplaisant moralisateur, tout en sachant se montrer extrêmement clair sur ses intentions et brillamment traduire l’ambivalence de ses antihéros. Quand Martin empêche le viol d’Agnes par ses comparses, il n’est point question d’éthique retrouvée de sa part, juste d’une terrible jalousie, illustrant au passage la naissance de sentiments. La jeune femme, initialement victime, se révèle une manipulatrice retorse loin d’être candide (« j’aime faire mes propres expériences » dit-elle malicieusement). Dans la lignée des grandes héroïnes verhoeveniennes, elle est une survivante prête à tout pour sauver sa peau, à l’instar de Katie Tippel, Fientje (Spetters) ou plus tard Nomi (Showgirls), il leur est nécessaire d’assimiler les règles des milieux au sein desquels elles évoluent, afin d’a minima s’en sortir. Cette noirceur ambiante et cette relative complexité psychologique ne sont pas incompatibles avec un certain sarcasme dont Verhoeven a le secret, en atteste cette bombe explosant prématurément en emportant la vie d’un homme, ou la statue de Saint Martin tuant le cardinal. La mort est une blague, la conséquence logique d’un monde absurde et au fond, d’une existence dénuée de sens. La Chair et le sang atteste de la capacité de l’auteur à se fondre dans un genre nouveau tout en se l’appropriant, lui imposer sa tonalité et ses thématiques personnelles sans pour autant entraver le spectacle promis. Il bénéficie ici d’une puissance de frappe budgétaire inédite lui permettant d’accroître et amplifier ses ambitions formelles, même si son abnégation et le jusqu’au-boutisme de sa vision l’exposèrent à de nombreux problèmes avec Orion Pictures (le coscénariste Gerard Soeteman explique que la version américaine subit de nombreuses coupes). Le réalisateur recherche moins la démesure que l’émerveillement et l’épique. Qu’elles soient figuratives, à l’instar de ce conte en ombres chinoises (procédé ultérieurement repris lors d’une scène de sexe, tel un pied-de-nez) sur une toile rappelant immanquablement un écran de cinéma (une fiction à l’intérieur de la fiction), ou frontales (l’attaque du château quasi surréaliste à renfort de machinerie très élaborée), ces notions imbibent en permanence le récit. S’il se refuse à une imagerie naïvement héroïque, il n’est en revanche pas avare en sensations fortes et plans iconiques à forte teneur allégorique. Du final apocalyptique voyant Martin surgir au milieu des flammes et contempler son monde en ruines, ou, plus tôt, sa descente tout de rouge vêtu par la cheminée, faisant de lui le diable en personne, sans oublier le suspens autour d’une cruche d’eau contaminée par la peste, le réalisateur sait interpeller son audience physiquement et intellectuellement sans distinction. Aurait-il pu en être autrement concernant un film au titre si évocateur résumant en soi toute sa carrière ?

FLESH + BLOOD © 1985 ORION PICTURES CORPORATION. Tous droits réservés.

Un film sous influences

D’après ses propres dires, Paul Verhoeven a toujours eu à cœur de se rapprocher le plus possible de la véracité historique par une documentation et des recherches poussées, afin de mieux la faire sienne et la remodeler à sa guise. En 1968, il donne vie, en compagnie de Soeteman, à une série télévisée, Floris, centrée sur un véritable chevalier du XVIème siècle, incarné par Rutger Hauer. Pas encore libres de leur traitement, ils font de leur protagoniste, un héros valeureux, sorte de réponse néerlandaise à Ivanhoé ou Robin des Bois. Dans La Chair et le sang, la quête de réalisme, basée sur l’ouvrage de Johan Huizinga intitulé L’Automne du Moyen-Age, accouche d’un agrégat de différentes périodes, mêlant plusieurs lieux et événements, à l’instar de l’épidémie de peste que le cinéaste traitera de nouveau dans Benedetta. Le carton d’introduction reste en cela assez vague : Europe de l’Ouest, 1501. Une période charnière donc, située au commencement de la Renaissance, mais aucun état ou royaume n’est clairement défini. Les noms des personnages mêlent ainsi racines françaises (Céline, Agnes), britanniques (Hawkwood), voire italiennes (Arnolfini). Dans son interview présente en bonus, le scénariste dévoile que le film devait initialement se dérouler en Hollande dans l’intention de coller au mouvement des anabaptistes mené par Jean de Leyde, inspiration première pour la figure de Martin. Loin de se cantonner au XVIème siècle, il confesse avoir ajouté certaines influences beaucoup plus récentes. Ainsi, il compare le leader du groupe de mercenaires à Hitler, le Cardinal, chef de sa « propagande », à Goebbels, et le climax de l’attaque du château, aux bombardements alliés sur les Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale. Véritable trauma d’enfance du réalisateur, qui infuse toute sa filmographie (de Soldier of Orange à Starship Troopers), ce conflit se retrouve mis en parallèle avec les heures sombres et chaotiques de la fin de l’ère médiévale. De même, l’évocation à peine voilée des attaques bactériologiques et chimiques, avec ces morceaux de viande contaminée jetés dans un puits, renvoie quant à elle aux horreurs du Vietnam et du scandale de l’agent orange, motifs inévitables depuis les années 70, d’un cinéma américain que le metteur en scène vise à conquérir. Un pied sur le Vieux Continent et le regard déjà tourné vers le Nouveau Monde et ses cicatrices.

FLESH + BLOOD © 1985 ORION PICTURES CORPORATION. Tous droits réservés.

Grand amateur d’art, et de peinture en particulier, Verhoeven adresses d’innombrables clins d’œil à des artistes tels que Lucas Van Leyden (pour la conception des costumes), Jérôme Bosch, Pieter Brueghel, ou encore le courant des préraphaélites, en témoigne le look de Jennifer Jason Leigh. Si la tenue de Martin évoque les films de corsaires de l’âge d’or hollywoodien (L’Aigle des mers en tête), que Les Vikings de Richard Fleischer, et la barbarie de ses combats, demeure un modèle évident, La Chair et le sang se pose en véritable western moyenâgeux. Inspiré, de son propre aveu, par Vera Cruz de Robert Aldrich et La Horde sauvage (le récit se pose en relecture du classique de Sam Peckinpah), l’auteur de Basic Instinct se plaît à rendre hommage aux grandes figures du genre. La communauté de hors-la-loi, le guerrier retiré paisiblement dans sa ferme à qui l’on demande de repartir au combat, même la figure d’Agnes, adoptant les codes des ennemis de sa famille, lointain écho à la Debbie Edwards de La Prisonnière du désert, en sont des exemples flagrants. Sources cinématographiques donc, mais aussi spirituelles et philosophiques. Dans son long-métrage précédent, Le Quatrième homme, le cinéaste multipliait les métaphores religieuses : Delilah, Samson, et bien sûr Jésus, se côtoyaient. Dans Flesh + Blood, le Christ est présent dès le titre, sous la forme d’une croix grecque unissant les deux termes. L’intervention divine devient un moteur de la troupe de mercenaires, Martin prétendant suivre les signes d’une statue de Saint Martin (soldat converti au catholicisme) dans un jeu de bonimenteur digne des crises de transe de Benedetta. L’accouchement de Céline dans une bâtisse aux airs d’étable, le martyr de Steven, qui voit la paume de sa main transpercée d’une flèche (préfiguration de l’agonie de Murphy dans RoboCop), ou encore l’image du personnage d’Hauer auréolé d’un cercle de feu, autant de scènes équivoques qui abordent l’un des thèmes centraux du cinéma du « Hollandais Violent » : la religion et son pouvoir de manipulation.

FLESH + BLOOD © 1985 ORION PICTURES CORPORATION. Tous droits réservés.

Réunir les contraires

Film de transition entre la carrière néerlandaise du réalisateur et son départ en direction des Etats-Unis, La Chair et le sang se montre duel, façonnant son scénario et sa mise en scène autour d’un jeu d’oppositions profondes. Férocement anticlérical, voire antithéiste, Verhoeven renvoie le cardinal à ses contradictions. Homme de paix qui n’hésite pas à bénir des assassins, à tuer un mécréant ou à achever des soldats mourants, il personnifie l’hypocrisie de l’Eglise, plus occupée à profiter des guerres et accumuler de l’or, qu’à calmer les conflits. Martin jure ainsi devant Dieu de se venger d’Arnolfini et de s’enrichir, il entre dans une croisade où l’absolution de ses péchés est nécessaire à son dessein très pragmatique, tel un ancêtre de l’inoubliable Daniel Plainview de There Will Be Blood. Le plan introductif précédemment cité, qui descend des cieux jusque sur une terre boueuse, est une matérialisation éloquente des puissances à l’œuvre. Le cinéaste déclare d’ailleurs que le mouvement est plus essentiel dans son travail que la composition des plans. Ici, il réunit, englobe les forces rivales. La science est, à l’inverse, perçue telle la seule échappatoire, source de connaissance véritable contre l’obscurantisme et la superstition (la séquence où un médecin refuse d’appliquer les méthodes des chirurgiens arabes, par pur racisme et ignorance). Gerard Reve évoquait déjà cette dichotomie dans Le Quatrième homme mais ne parvenait pas à choisir entre fiction, rêve et réalité. Aux contes de fées et aux légendes de mandragore, Steven, préfère une recherche approfondie qui apporte une supériorité non négligeable, à savoir les armes à feu. Outil de mort perfectionné qui donne l’avantage sur le groupe de mercenaires, encore attachés à leurs prières. C’est également la méconnaissance qui condamne une jeune nonne à souffrir de séquelles d’une blessure, sa crise d’épilepsie étant diagnostiquée en tant que possession démoniaque. La science sauve, guérit, bien qu’elle puisse également apporter la désolation, la religion quant à elle, ne sème que désordre et trouble.

FLESH + BLOOD © 1985 ORION PICTURES CORPORATION. Tous droits réservés.

Le long-métrage affiche également son ambiguïté comme une profession de foi. La petite fille porteuse de la peste, cause première du sort funeste qui attend les brigands, revêt une dimension fataliste, ange de la mort sous des airs innocents ou malencontreux coup du sort ? De même, l’ivresse, la pulsion dionysiaque, se mêle au morbide lorsqu’un tonnelet de vin devient un cercueil, et le moment le plus sombre (la mise en terre d’un nouveau-né) permet le surgissement de l’espoir, bien que chimérique (l’érection d’une statue enfouie). Le personnage d’Hawkwood est en cela le plus symptomatique. Fidèle à ses hommes, il est pourtant forcé de les trahir par amour véritable (ou par simple concupiscence). Il se révèle être l’une des rares figures positives du film, un justicier solitaire digne de Deke Thornton, le chasseur de prime mélancolique de La Horde sauvage. Épique et tragique, La Chair et le sang s’autorise néanmoins quelques instants plus légers et démontre (si besoin en était), le talent de Verhoeven pour manier un humour noir réjouissant, à l’image de cette séquence où les deux tourtereaux se séduisent sous un arbre d’où pendent des cadavres en décomposition. Le triangle amoureux central réunit d’ailleurs des antagonistes par la seule présence d’Agnes. La jeune femme constitue l’un des nœuds gordiens du récit : son arrivée et les chamboulements qu’elle provoque dans le groupe en apparence uni, par sa complicité avec le leader, n’est égalée que par le virus qui les décime soudainement. La passion naissante de Martin humanise un individu mais condamne sa communauté, la maladie ravage la collectivité mais sauve l’amoureux transi Steven, dans un jeu de miroirs, de correspondance.

FLESH + BLOOD © 1985 ORION PICTURES CORPORATION. Tous droits réservés.

Le mirage de l’utopie

Sous ses atours de chanson de geste violente, Flesh + Blood recèle une vision pour le moins acerbe des rapports de domination entre les classes sociales. Steven et sa promise sont les produits de leur époque, des mœurs de la noblesse d’alors. Mariés de force sans se connaître, ils se découvrent l’un l’autre via un pendentif à leur effigie. Union de raison plus que d’amour, le père du jeune homme confesse que seule la dot l’intéresse. Le fiancé se révèle pourtant moderne, ouvert sur un monde en pleine mutation, conscient des dernières avancées scientifiques et philosophiques (Léonard de Vinci est explicitement évoqué), il prétend même qu’il n’a pas besoin d’une épouse. Agnes quant à elle est introduite comme une aristocrate capricieuse qui jouit d’un confort de vie certain et exploite ceux qui lui sont « inférieurs ». Ainsi, elle force l’une de ses servantes à lui faire une démonstration d’acte sexuel avec un soldat de passage, afin de l’initier. Esclave des désirs et de la curiosité de sa maîtresse, la femme s’exécute sans envie. C’est cette hiérarchie que le groupe de Martin va venir mettre à mal en se posant en véritable force chaotique et anarchiste. Déguisés en pèlerins, les mercenaires dupent les riches en profitant de leur charité hypocrite. Une manière d’être rétribués des richesses qui leur ont été confisquées tout en suivant leur voie et leur quête providentielle.

FLESH + BLOOD © 1985 ORION PICTURES CORPORATION. Tous droits réservés.

En dépit de leurs méthodes rustres et moralement contestables, la troupe permet d’invoquer à l’intérieur d’un dessein résolument pessimiste, la notion d’utopie. Regroupement d’individualités hétéroclites, issues des quatre coins du monde, mêlant hommes et femmes, couple homosexuel et membre du clergé, ils partagent tout. À l’image de l’enfant de Céline, de père inconnu, qui devient celui du collectif, ou dans un registre plus sombre, du viol d’Agnes, parti pour être exécuté en bande avant que la jeune femme ne change la donne. Une séquence charnière, au cours de laquelle elle ne se laisse pas faire, décontenançant Martin et inversant le rapport de force. Cet aplomb lui épargne un triste sort et rabat les cartes. L’idylle singulière naissante n’est pas sans conséquence sur le protagoniste et son comportement, elle amorce aussi l’implosion progressive du groupe. Éduqué et civilisé par la jeune femme, à l’instar de la séquence du repas (Céline refuse d’utiliser les couverts comme une forme de résistance à ces diktats contre nature), il se coupe peu à peu des siens. Il devient son propre maître en se retournant contre Saint Martin, tout en étant paradoxalement désormais totalement dépendant de sa captive. Lorsque la décision est prise collégialement de ne porter que du rouge (le sang), les deux amoureux, eux, se distinguent en s’affichant en blanc (la pureté, l’innocence), tel Adam et Eve (elle mange d’ailleurs une pomme). Au-delà de jouer sa survie, cette dernière singe leur mode de vie pour mieux imposer le sien ainsi que ses idées. Elle devient ainsi un possible avatar du metteur en scène dans l’industrie hollywoodienne, feignant d’épouser les codes auxquels il est soumis en nourrissant le projet à peine voilé de les subvertir. La personnalité complexe de Paul Verhoeven se retrouve également à travers Martin et son interprète, qui constituent une version sublimée du cinéaste. Il amène dans cette aventure cinématographique les membres de sa famille de cinéma, son acteur fétiche, mais aussi Gerard Soeteman, son chef opérateur Jan de Bont, et Ine Schenkkan, la monteuse de Spetters et du Quatrième homme, reflet des hors-la-loi de fiction. Impitoyable selon les dires de Soeteman, le réalisateur voyait Hauer comme un mercenaire (renforçant implicitement sa proximité avec son personnage), les disputes entre les deux hommes furent nombreuses durant un tournage déjà rendu difficile par les conditions météo. Le comportement de sa vedette, initialement un allié, est devenu un problème épineux à gérer. Le comédien craignait que le rôle ne nuise à son image et par extension à sa carrière américaine, ses préoccupations personnelles prirent le pas sur son dévouement envers le collectif. Dans le film et dans la réalité, l’utopie n’est que temporaire, elle constitue une impasse inéluctable.

Long-métrage puissant et anti-manichéen, La Chair et le sang marque les grands débuts de Paul Verhoeven en langue anglaise et l’impose à l’international en tant qu’auteur majeur. Un sommet – toutes périodes confondues – du cinéma médiéval et d’une filmographie démentielle, encore trop sous-estimée en dépit de quelques œuvres reconnues à leur juste (grande) valeur. Saluons le travail de Carlotta qui propose dans ce Coffret ultra collector un passionnant ouvrage signé Olivier Père, intitulé Comment survivre. Le journaliste revient, entre autres, sur l’importance de la presse spécialisée (Starfix en tête) dans la considération envers le metteur en scène, qui était perçu au début des années 80 tel un vulgaire pornographe. Le commentaire audio du cinéaste ainsi qu’une interview de ce dernier, datant de 2012, où il aborde son envie de réaliser un film sur Jésus Christ (il en tirera finalement un livre, en 2015), et des entretiens avec Gerard Soeteman ou le compositeur Basil Poledouris complètent cet objet indispensable.

Disponible en Coffret ultra collector Blu-Ray / DVD chez Carlotta Films.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).