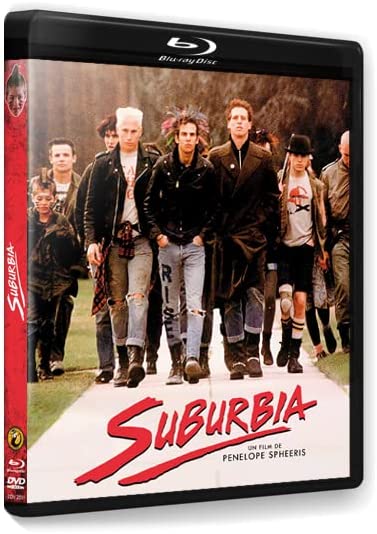

Penelope Spheeris, ce nom ne parlera probablement pas au grand public de la décennie 2020, pourtant, elle fut la réalisatrice de l’une des comédies les plus cultes des nineties, Wayne’s World. Inspiré d’un sketch du Saturday Night Live, le film révèle le talent comique de Mike Myers, jusque-là restreint au petit écran, tout en se nourrissant d’une énergie rock qui secoue alors les Etats-Unis où le grunge règne en maître depuis quelques années. Le long-métrage, forcément générationnel, qui fait de Bohemian Rhapsody un incontournable des virées en voiture, impose surtout Spheeris parmi les noms les plus en vue de l’industrie. Rien ne la prédestinait pourtant à s’inscrire dans une logique de studios. Celle qui pensait initialement se consacrer au montage, avant de travailler aux côtés d’humoristes tels que Richard Pryor ou Albert Brooks (dont elle produisit certains sketchs du SNL), baigna dans la culture punk californienne de la toute fin des années 70. En 1981, après deux courts-métrages, elle tourne d’ailleurs le documentaire The Decline of the Western Civilization, centré autour de la scène locale et auquel elle donnera une suite sept ans plus tard consacrée quant à elle au milieu du heavy metal (The Decline of the Western Civilization Part. II : The Metal Years). En parallèle du cinéma, elle continuera d’œuvrer au sein de l’industrie musicale en signant des clips pour Megadeth ou Night Ranger et se verra même proposer la mise en scène de Spinal Tap. C’est en 83 qu’elle s’attelle à sa première fiction, scénarisée par ses soins et produite par un certain Roger Corman, intitulée Suburbia. On y suit le parcours d’Evan (Bill Coyne), un jeune homme qui fugue de chez lui pour échapper à ses problèmes familiaux et trouve refuge au sein d’une bande d’adolescents rebelles. Bien qu’auréolé d’une aura culte (inspirant même un morceau des Pet Shop Boys), le film était devenu quasiment invisible au fil du temps. Plus de quarante ans après sa sortie, que retenir de ces Loubards (catastrophique titre français), aujourd’hui disponible en combo Blu-Ray/DVD chez The Ecstasy of Films ?

Copyright The Ecstasy of Films (2023)

L’entièreté du long-métrage transpire d’une réelle connaissance et d’un amour profond du monde décrit. Inspirée en partie par des événements réels qu’elle ou ses proches ont vécus, la cinéaste croque ses héros avec une profonde bienveillance sans toutefois gommer certaines zones d’ombre (la drogue, les tendances autodestructrices ou le sexisme), sans glorification ni jugement. Composé majoritairement d’acteurs non professionnels (« C’est plus simple pour un punk de faire l’acteur que pour un acteur de se faire passer pour un punk », comme elle le déclare dans son interview présente en bonus), le casting se révèle convaincant et attachant. Loin de son statut initial de pur film d’exploitation, visant à surfer sur un courant à la mode à même d’attirer les adolescents dans les salles ou les drive-in, Suburbia tend à dépeindre une réalité dans tout ce qu’elle a de plus sinistre et désespéré. Des adieux à un petit frère filmés avec une grande sobriété, à cet ultime et déchirant plan à la grue, le tout recèle une mélancolie inattendue, soutenue par la très belle bande originale composée par Alex Gibson. Il y a fort à parier que l’opportuniste Corman souhaitait réitérer sa stratégie opérée avec le mouvement hippie (qui se retrouve ici gentiment moqué) ou la culture biker post Easy Rider, mais ce cynisme est vite court-circuité par les intentions de la réalisatrice. Celle-ci désire au contraire déconstruire la figure romantique du « rebel without a cause » et apporter un peu d’anarchie à la mécanique du teen movie. Des thématiques et des obsessions qui parcourent toute sa filmographie jusqu’à son adaptation de The Little Rascals (série connue chez nous sous le titre Les Petites canailles), avant que sa carrière ne s’enlise d’après ses propres termes et qu’elle se tourne vers la télévision. Penelope Spheeris évite ici les passages obligés de ce type de série B (dans son entretien, elle évoque d’ailleurs la nudité imposée par le producteur), se concentre sur les nombreuses séquences de concerts captées dans les conditions du live et façonne des protagonistes écorchés vifs, parmi lesquels un jeune Flea, bassiste du groupe Red Hot Chili Peppers créé un an plus tôt. En découle une œuvre profondément nihiliste, où les idéaux de jeunesse, cette envie d’un ailleurs, de bousculer les codes, se heurtent aux sinistres obligations de la société, en témoigne la scène où Evan lit les journaux intimes de sa mère. Les générations se suivent et, in fine, se ressemblent. Ici tout n’est question que de fuite en avant, de hasard (la première rencontre avec le groupe des TR), de chaos et de tribalisme (les rites de passage). Cette bande, mal vue par le voisinage, parfois à juste titre (dans son supplément, Julien Sévéon revient sur le statut de quasi sociopathes de certains punks), est ici représentée telle une famille de substitution pour ces âmes en perdition. Des liens tout ce qu’il y a de plus classiques, qu’ils soient amicaux, amoureux, ou fraternels, se tissent entre eux. Pourtant mû par une soif de liberté, une volonté de briser les carcans établis, chacun se voit assigné inconsciemment un rôle traditionnel (une figure maternelle, un référent autoritaire), comme un retour au quotidien duquel ils souhaitaient s’extraire, mais qu’ils auraient cette fois choisi.

Copyright The Ecstasy of Films (2023)

Face à ces adolescents rebelles, lointains descendants des droogies d’Orange mécanique (l’un d’eux porte le même chapeau melon et la même canne qu’Alex Delarge), Spheeris oppose une société états-unienne sclérosée. Le modèle familial conventionnel est, à l’inverse du clan soudé, dépeint comme toxique et intrinsèquement vicié. Celle qui a connu une jeunesse pour le moins chaotique au sein d’un Amérique white trash (un père assassiné, une mère alcoolique), environnement que Sévéon compare à l’univers des films de Rob Zombie, se fait un malin plaisir d’attaquer frontalement l’hypocrisie de son pays. Le foyer d’Evan recèle un nombre incalculable de mensonges, de non-dits : il organise des fêtes en cachette, sa mère boit en secret… La télévision déverse un flot d’images de guerre ou de publicités, aussi bien pour des cliniques psychiatriques privées que pour des canapés, alors que le gouvernement empoisonne ses citoyens, que ce soit à coup de produits chimiques sur son propre sol, ou d’Agent orange sur le terrain des opérations. Le père de Jack (incarné par Chris Pedersen, aperçu dans Platoon ou Point Break), est d’ailleurs mort au Vietnam, quant à son beau-père, personnage le plus positif du film, il appartient aux forces de l’ordre. Des institutions, des autorités, qui se révèlent totalement impuissantes face à une vindicte populaire qui s’organise pour chasser les punks. Lors d’une séquence de tribunal de fortune digne de M le maudit et mené par le pasteur local, une milice est même missionnée pour traquer les délinquants. Au détour de deux images qui se répondent, les TR sont comparés à cette meute de chiens errants, animaux de compagnie de voisins expulsés, croisés avec des coyotes et revenus à l’état sauvage, tout un symbole. Un même ralenti unit les deux groupes, deux microcosmes brutaux qui vivent aux portes de la ville et mettent en péril la tranquillité apparente de cette banlieue. C’est aux animaux que les rednecks vengeurs s’en prennent en premier lieu, avant de tourner leurs armes vers les jeunes. Cette notion de danger primitif opposé à la civilisation triomphante rejoint les codes classiques du western auquel Suburbia se réfère à de nombreuses reprises. De la silhouette du héros de dos, s’éloignant de sa maison et quittant le cadre par la même occasion, au thème du Bon, la brute et le truand repris en version garage, tout le film regorge de clins d’œil aux grandes figures du genre. Le gang de hors-la-loi bannis de la ville, que la metteuse en scène filme en plans fixes et larges pour signifier l’immobilisme mortifère du lieu, sont une version moderne des Amérindiens, crêtes iroquoises comprises. Aux abords d’une cité dont il semble impossible de s’évader, en témoigne l’introduction cauchemardesque d’une frontalité et d’une brutalité peu commune, la rébellion s’organise, sans but véritable, avec le seul désir pulsionnel de tout casser. Malheureusement, dans une boucle sans fin, chacun est condamné à commettre les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. L’antisocial se change en conformiste (image visionnaire d’un enfant qui lit des comics, contre-culture geek d’antan devenue depuis dominante à Hollywood) ou doit payer le prix de son effronterie. La mort ou le formatage, de gré ou de force, sont les seules issues que dessine une cinéaste désabusée, sur le point d’être rattrapée par la machinerie hollywoodienne, au sein d’un long-métrage choc que The Ecstasy of Films a le bon goût de remettre à l’honneur.

Copyright The Ecstasy of Films (2023)

Disponible en combo Blu-Ray/DVD chez The Ecstasy of Films.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).