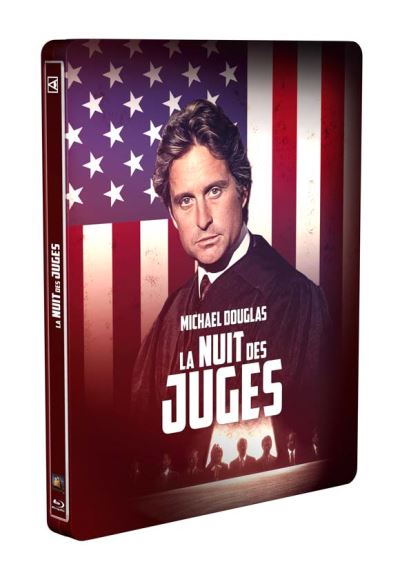

Les années 80 sont une période de crispations et de tensions pour les États-Unis. Alors que la politique Reaganienne (portée sur le grand écran par de nouveaux héros testostéronnés) creuse les inégalités, la violence et la délinquance gangrènent les rues des métropoles. À New York, 1981 sera ainsi qualifiée de « most violent year », J.C. Chandor en tirera d’ailleurs un superbe polar crépusculaire avec Oscar Isaac et Jessica Chastain. Le cinéma s’est rapidement emparé de ce sentiment d’insécurité, comme en témoigne cette vague de vigilante movies (en premier lieu, les suites discutables d’Un Justicier dans la ville) et autres rape and revenge (L’Ange de la vengeance d’Abel Ferrara en tête). Ainsi, c’est dans ce contexte que la Fox achète les droits d’un script de Roderick Taylor centré sur la quête de justice d’un jeune juge découvrant que neuf de ses éminents confrères ont constitué un tribunal clandestin afin de punir les criminels trop facilement relaxés. Pour mettre en images le scénario, Peter Hyams, tout juste sorti de deux réussites dans le domaine de la science-fiction (Capricorn One et Outland) est engagé. Au départ faiseur compétent (il tapera même dans l’œil de Stanley Kubrick au point que ce dernier poussera Warner Bros à engager le cinéaste pour la mission quasi impossible de succéder à son 2001 : Odyssée de l’espace avec 2010 : L’Année du premier contact), le reste de sa carrière n’est pas au diapason. Il s’est enlisé au fur et à mesure des années (comme le prouvent ses « Van Dammeries » 90’s : Timecop et Mort Subite), jusqu’à véritablement toucher le fond au tournant des années 2000, d’abord au cinéma (La Fin des temps, D’Artagnan, et sa désastreuse adaptation de Ray Bradbury, Un Coup de tonnerre), puis directement dans les bacs DVD (ses retrouvailles avec Michael Douglas pour Présumé Coupable et celles avec JCVD pour l’inénarrable et ahurissant de nullité, Enemies Closer). Aujourd’hui disponible dans un superbe Blu-Ray Steelbook édité par L’Atelier d’images, le moment est venu de se pencher sur La Nuit des juges, son septième long-métrage sorti en 1983, défini comme le « croisement entre Law and Order et Death Wish », par Philipe Guedj dans l’entretien Neuf hommes en colère présent en bonus dans cette édition.

(Capture d’écran DVD La Nuit des juges © L’Atelier d’images)

Le film s’ouvre sur un écran de télévision, un journaliste y énumère la longue liste des meurtres perpétrés dans les quartiers pauvres durant les derniers jours, principalement des femmes au chômage, assassinées par un tueur en série après avoir touché leur pension. S’ensuit une série de plans sur des maisons vétustes, des rues malfamées jonchées d’ordures, faisant de Los Angeles le double ensoleillé du New York gris et crasseux de Vigilante de William Lustig. Au milieu de ces quartiers délabrés, une course-poursuite entre un suspect et deux policiers, s’engage. Filmée caméra à l’épaule pleine de tension, au montage vif et alerte, la scène est brusquement interrompue par une séquence prenant place durant une cérémonie officielle d’autocongratulation des juges de la ville, baignant dans une ambiance luxueuse et fastueuse, elle tranche violemment avec la brutalité des minutes précédentes. Deux mondes, deux atmosphères qui se retrouveront opposés durant tout le métrage, Peter Hyams faisant de son héros, le juge Hardin (interprété par un Michael Douglas tout juste sorti des Rues de San Francisco et pas encore starisé), un individu vivant en équilibre précaire à la frontière de l’un et de l’autre. À l’aise dans son quotidien confortable, habitué aux salons et aux garden-parties de ses confrères, il se retrouve néanmoins contraint par sa morale, son éthique, d’agir, de plonger dans ce qui demeure un grand inconnu pour lui. Tiraillé entre le respect stricto sensu des textes de loi et ses cas de conscience face aux êtres humains qui traversent son tribunal, il se retrouve perdu au sein d’une multitude de personnages (le long-métrage prend presque les atours d’un film choral), faisant le lien entre leurs existences. Parmi eux, le Detective Lowes (Yaphet Kotto), sorte de reflet déformé du jeune juge, qui sacrifie sa vie privée à la faveur de son travail, se salissant les mains sur le terrain dans des enquêtes insolubles. La dichotomie entre le « luxe » des tribunaux et la crasse de la rue, des enquêtes se concluant par un non-lieu, se retrouve matérialisée à l’écran par l’antagonisme de deux séquences. La première, lorsque le juge Caulfield (Hal Holbrook) parle à Hardin de la fameuse Chambre secrète pour la première fois, ambiance feutrée d’un restaurant chinois dans lequel ils ont leurs habitudes, lumière tamisée, elle trouve son négatif alors que le protagoniste et le policier se rencontrent enfin dans un bar miteux éclairé aux néons. Deux univers et deux visions différentes de la Justice, là où le flic vit toute la journée au contact des criminels, premier sur les lieux des crimes les plus atroces, le juge, lui, se refuse à agir, puis, étant passé par différentes étapes, du respect de la loi à la lettre, à la sentence expéditive bien au chaud dans un salon doré, il se décide enfin à passer à l’action, tentant de changer le système en pénétrant un monde dont il ignore tout. Cette « traversée du miroir », symbolisée par le plan sur le héros se reflétant dans une flaque d’eau lorsqu’il pénètre le repaire des criminels, lieu hostile, parsemé de chausses trappes, menaçant de l’engloutir à tout moment, se double d’un superbe travail sur la lumière. Le cinéaste plonge le tout dans un clair-obscur typique des 80’s, renvoyant au final de Blade Runner de Ridley Scott sorti l’année précédente, ou aux Prédateurs de son frère Tony. Pour l’anecdote, il s’était d’ailleurs attiré les foudres des syndicats de techniciens en n’hésitant pas à prendre lui-même en main la photographie du film.

(Capture d’écran DVD La Nuit des juges © L’Atelier d’images)

La mise en scène élégante d’Hyams vient à de nombreuses reprises apporter au film une touche d’ambiguïté absente d’un script (que le cinéaste a, en partie, retravaillé, le jugeant trop réac) parfois lourdaud, grossissant le trait, n’hésitant pas à démontrer par l’absurde les failles de l’appareil judiciaire (le « Vive cette putain d’Amérique ! » scandé par un criminel relaxé). C’est notamment le cas lors de cette scène de procès durant laquelle Hardin est introduit, assis sur sa chaire, le visage à moitié plongé dans l’obscurité, comme pour représenter ses tourments intérieurs. Lui qui se cache alors derrière des jurisprudences (il déclare « Il n’y a ni Bien, ni Mal, c’est la Loi ou ce n’est pas la Loi ») souffre déjà en secret de cas de conscience face à la bureaucratie sclérosée et au coupes budgétaires handicapantes dues à sa hiérarchie. Son ami Caulfield a beau comparer leur métier aux règles d’un sport (l’une des scènes pivots se déroule d’ailleurs durant un match de baseball), le juge sait que l’humain et ses contradictions ne rentrent pas dans des cases préétablies, pas plus qu’il ne s’accommode d’une justice expéditive décidée dans le velours de fauteuils club. Car La Nuit des juges, contrairement au tout venant du vigilante, ne traite pas d’une vengeance pulsionnelle, poussée par un drame intime et traumatique, mais dresse le portrait d’une justice expéditive institutionnalisée, séparant le(s) décisionnaire(s) de l’exécuteur, le juge du bourreau (personnage taiseux et mystérieux dont rien ne sera révélé). La Chambre elle-même (inspiré par une assemblée bien réelle, la Star Chamber, qui officiait en 1487 sous le règne d’Henry VII), apparaissant au bout d’une heure de film, semble, dans un premier temps du moins, déshumanisée, les visages des magistrats demeurant cachés dans l’ombre (évoquant les films d’espionnage type James Bond), symbolisant la mécanisation du système. Il résulte parfois de cette dé-personnification un manque d’attachement aux personnages, sorte de ronde censée illustrer un propos souvent trop théorique, ne s’incarnant réellement que durant les très bonnes scènes d’action (notamment les séquences d’exécutions), accompagnées par l’excellente musique de Michael Small, compositeur de la bande-originale d’À cause d’un assassinat d’Alan J. Pakula, autre thriller paranoïaque. Le film, efficace et prenant se retrouve ainsi transcendé par le travail de Peter Hyams (et probablement par son apport scénaristique également), s’écartant d’une simplicité et d’un manichéisme dans lesquels il menace de sombrer à plusieurs reprises. Ce que n’évitera pas l’autre polar vengeur écrit par Roderick Taylor, l’oubliable et balourd À Vif réalisé par Neil Jordan en 2007 avec Jodie Foster en exécutrice digne de Charles Bronson dans sa funeste période Cannon.

(Capture d’écran DVD La Nuit des juges © L’Atelier d’images)

Disponible en Blu-Ray chez L’Atelier d’images.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).