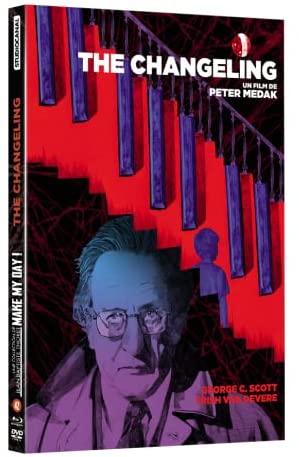

Un simple gérant de motel, gendre idéal, fils aimant et attentionné, se change en monstre psychopathe : tel est le point de bascule du cinéma d’horreur, celui qui va faire dérailler toutes les conventions. Sous l’impulsion du choc que fut Psychose en 1960 (film matriciel s’il en est), la famille, le foyer, perdent leurs fonctions sécuritaires et réconfortantes pour devenir anxiogènes. La Nuit des morts-vivants enfonce définitivement le clou, en attaquant frontalement les institutions et la communauté, fondement même de la société américaine. La décennie 70 marque ainsi un renouveau dans l’histoire du film d’angoisse. L’Exorciste, Carrie, Amityville, L’Invasion des profanateurs, ou encore Halloween, réinvestissent les grandes figures du fantastique (possession, fantômes, monstres) en se débarrassant du décorum hérité des productions Universal des années 30 et 40, pour les inscrire dans un contexte plus réaliste, plus quotidien. C’est dans ce courant que s’inscrit The Changeling, première production du duo Mario Kassar / Andrew Vajna, responsables de grands succès à venir (Rambo, Total Recall). Réalisateur à la carrière en dents de scie (Romeo is Bleeding mais aussi La Mutante 2), ayant principalement tourné pour la télévision (de Magnum, Cosmos 1999 à The Wire et Breaking Bad), Peter Medak se charge de la mise en scène, pour ce qui demeure probablement son meilleur long-métrage. John Russell (George C. Scott), un compositeur dont la femme et la petite fille viennent de mourir dans un terrible accident, s’installe dans une maison isolée où quelqu’un, ou quelque chose, cherche à entrer en contact avec lui. Extrêmement influent dans le monde anglo-saxon, mais malheureusement méconnu en France, le long-métrage est disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal au sein de la collection Make My Day !.

(© 1980 Chessman Park Productions)

Si The Changeling débarque sur les écrans en 1980, il est empreint d’une atmosphère purement 70’s. Dans son introduction, Jean-Baptiste Thoret désigne le film comme l’un des derniers représentants du genre avec Shining, sorti la même année. Loin des excès gores et réactionnaires du slasher, genre prépondérant de la décennie qui débute, le long-métrage adopte une approche plus intimiste et adulte. La tragédie initiale, mise en scène dans une magnifique séquence au ralenti sur fond de paysage hivernal, introduit le récit tel un drame familial. Il est d’ailleurs intéressant de constater que George C. Scott était à l’affiche d’Hardcore de Paul Schrader tout juste un an avant, là encore une histoire de père privé de sa fille et rendu obsessionnel. Fausto Fasulo (présent dans les bonus) fait quant à lui un parallèle avec Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, tant la perte d’êtres chers conditionne la plongée dans l’horreur. Le deuil du protagoniste est une faille par laquelle le surnaturel va pénétrer et contaminer le quotidien. Selon le rédacteur en chef de Mad Movies, le vécu de Peter Medak n’est pas étranger à cette teinte très dépressive. Le réalisateur a en effet connu un parcours pour le moins chaotique : d’origine hongroise, il est confronté au nazisme ainsi qu’à l’insurrection de Budapest, avant de s’exiler en Angleterre, puis d’affronter le suicide de sa première épouse. En résulte une véritable « boulimie » professionnelle : il enchaîne les films, les épisodes de séries, les clips, à l’instar de John Russell, individu endeuillé qui trouve dans son art un moyen de ne pas sombrer. Un lien de proximité se tisse entre le metteur en scène et son personnage, et détonne avec l’étiquette d’artisan impersonnel que l’on colle à Medak. À l’écran, cette tonalité sombre et délétère se traduit dans un premier temps par une prédominance de décors urbains froids, déshumanisés, une architecture aux lignes droites, ainsi que des couleurs désaturées typiques de la période du Nouvel Hollywood. Au détour de quelques séquences, le réalisateur évoque même le thriller parano, caméra épaule et images prises sur le vif à l’appui, à travers l’évocation de la nébuleuse Historical Society. Les nombreuses contre-plongées isolent les personnages, les figent dans leur environnement, faisant naître une sensation de malaise, l’impression d’être suivi, observé. La photo signée John Coquillon (chef op attitré de Sam Peckinpah, à l’œuvre sur Croix de fer et Les Chiens de Paille, mais aussi Le Grand Inquisiteur) devient vectrice de sens. L’apparition des plongées, voire des plans zénithaux, fait peu à peu advenir le fantastique, à l’image de ce mouvement d’appareil ascendant qui monte lentement jusqu’à un coin de plafond et écrase ainsi le héros au centre de la pièce. La menace spectrale qui surgit fait pression sur lui, le poids du souvenir est peut-être le plus lourd à porter (très beau raccord au moment du premier flash back), il est déjà hanté par des fantômes intérieurs.

(© 1980 Chessman Park Productions)

La bascule vers le genre horrifique, qui se greffe au drame réaliste et le complète, s’effectue au cœur d’une relecture respectueuse des classiques du genre. La Maison du diable, chef-d’œuvre de Robert Wise, infuse l’entièreté du métrage. Même rapport à l’architecture, aux perspectives troublées par l’utilisation du grand-angle. Medak réinvestit les codes avec déférence, sans se croire au-dessus de leur portée symbolique, sans chercher à les déconstruire. Par l’intermédiaire de simples détails (une goutte d’eau, une note de piano, un frigo qui se met en marche, des canalisations qui grincent), il parvient à faire de la demeure, une entité vivante. Des pièces condamnées, secrètes, voire des étages entiers, apparaissent, s’ouvrent, renvoyant à tout un pan de la littérature gothique, Jane Eyre en tête. Si son titre français (L’Enfant du diable), évoque une tentative de surfer sur le succès de La Malédiction, il se pose en réalité comme un pur film de maison hantée. Le poltergeist qui tourmente Russell tient tout autant du fantôme que de la matérialisation de sa propre culpabilité, de ses souvenirs, jusqu’à un final dantesque au montage impressionnant de fluidité. La fatalité tient un rôle primordial, l’homme se retrouve à être la marionnette de forces qui le dépassent, comme condamné à affronter cette épreuve (« [le] destin [de la maison] était d’être habitée »). Comme Stanley Kubrick au sein de l’Overlook Hotel, le réalisateur laisse le spectateur déambuler dans de longs couloirs via des plans à la steadycam, découvrant ainsi les méandres de la bâtisse. Il cadre souvent le protagoniste au premier plan, laissant les choses advenir dans la profondeur de champ, demandant une attention de chaque instant et créant ainsi un sentiment de malaise. Le son est primordial (Fasulo dit d’ailleurs que si on rate le sound design d’un « film de maison hantée, on rate tout ») : de la profession de John à ce bruit répétitif qui résonne chaque nuit, en passant par l’excellente bande originale de Rick Wilkins, qui introduit même le fantastique dans le monde réel. L’esprit inspire à John un air de musique, la peur donnant ainsi naissance à la création artistique par l’intermédiaire d’une connexion émotionnelle. Enfin, difficile de ne pas saisir l’influence incommensurable que The Changeling a eue sur tout le cinéma d’horreur des années suivantes. Ainsi, une scène de transe médiumnique préfigure Les Autres (Alejandro Amenábar revendique explicitement son inspiration), L’Orphelinat, ou les longs-métrages de James Wan (notamment Insidious). Quant à cette séquence où une voix d’outre-tombe se fait entendre sur un enregistrement, elle renvoie au psychologue de Sixième sens se rendant brutalement à l’évidence de la présence de l’au-delà. Thriller dramatique en même temps que pure long-métrage d’horreur codifié et maîtrisé, The Changeling se pose en classique méconnu sous nos latitudes, à la fois référencé et précurseur, qu’il est grand temps d’évaluer à sa juste valeur.

(© 1980 Chessman Park Productions)

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).