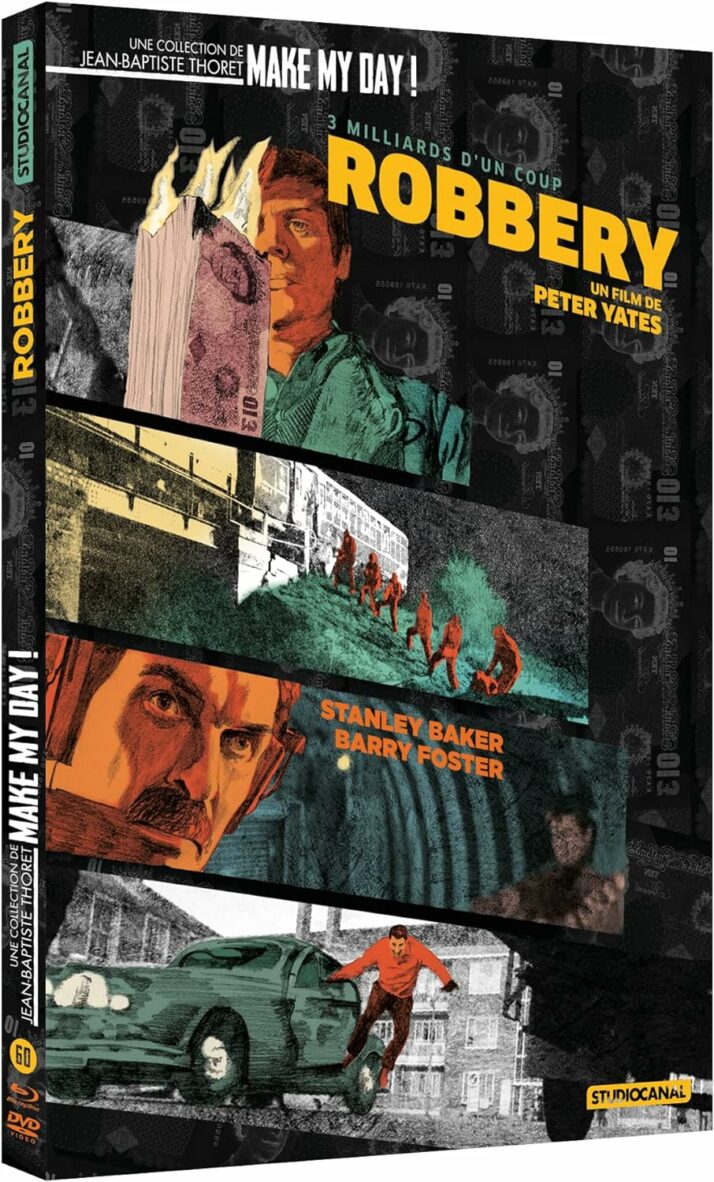

À l’instar de ses compatriotes Christopher Nolan ou Ridley Scott, Peter Yates fait partie de ces cinéastes dont la carrière américaine (Bullitt, Krull, Les Grands fonds) a eu tendance à éclipser les origines britanniques. C’est pourtant en Angleterre qu’il fait ses débuts en signant quelques épisodes pour les séries télévisées Le Saint et Destination Danger, avant de mettre en scène son premier long-métrage, Summer Holiday, une comédie portée par le rockeur Cliff Richard, en 1963. La même année, le vol du train postal Glasgow-Londres défraye la chronique. Seize criminels dérobent à cette occasion 2,6 millions de livres sterling dans ce que la presse appela le « casse du siècle ». L’affaire intéresse rapidement le cinéma et Gerald Wilson, scénariste de Scorpio et du Cercle noir pour Michael Winner, rédige un premier traitement de l’adaptation du fait divers pour le grand écran. L’acteur fétiche de Joseph Losey, Stanley Baker, tête d’affiche d’Eva, Accident ou Les Criminels, décide de coproduire le film aux côtés notamment de Michael Deeley, plus tard aux manettes de Voyage au bout de l’enfer ou Blade Runner. Très vite, tous deux jettent leur dévolu sur Yates qui vient tout juste de finir le tournage de One Way Pendulum pour le compte de Deeley. Le metteur en scène réécrit lui-même le scénario (fait unique dans sa filmographie) aidé par Edward Boyd et le romancier George Markstein, auteur de Chance Awakening, adapté par Yves Boisset sous le titre Espion, lève-toi. Robbery suit donc méticuleusement le déroulé des faits tout en fictionnalisant la personnalité des braqueurs, s’intéressant principalement à la figure de Paul Clifton (Baker), éminence grise du crime organisé londonien qui décide de monter une équipe afin d’organiser le vol spectaculaire d’un train transportant un butin considérable. La collection Make My Day ! de Studiocanal s’est enrichi de ce polar, aussi efficace dans sa forme qu’étonnamment précurseur dans son sous-texte.

Copyright Studiocanal.

Fidèle à l’histoire vraie dont il s’inspire, le long-métrage au titre original aussi simple que programmatique, malheureusement gâché par sa « traduction » française (Trois milliards d’un coup), fait le choix d’articuler sa narration autours des différentes étapes du vol : recrutement des membres du gang, planification, répétitions, exécution. Un déroulé qui tend à assécher au maximum son propos avec succès. Seul le personnage de Kate, campé par Joanna Pettet (Casino Royale, Le Groupe de Sidney Lumet), totalement absente des trois-quart du récit, dévie de ce parti-pris et adjoint des éléments de romance parfaitement dispensables (probables concessions à une logique plus commerciale). Comme le véritable casse, méticuleux et effectué sans aucune arme, avait pour mission de vider les coffres du train en à peine vingt-cinq minutes, Yates orchestre son climax en quasi temps réel. Preuve que le braquage, matériau éminemment cinégénique au point qu’il sera même évoqué dans Le Cerveau de Gérard Oury, ne nécessite in fine aucun ajout, aucune fioriture. Le réalisateur prend la peine de développer les caractéristiques propres à chacun des gangsters lors de la longue mise en place. Il s’appuie ainsi sur un excellent casting, composé entre autres de Frank Finlay (Le Pianiste, Lifeforce) ou Barry Foster (inoubliable psychopathe de Frenzy), qu’il dirige à la perfection. Tous les intervenants du documentaire Waiting for the Signal présent en bonus, qu’ils soient acteurs, scénaristes ou directeurs de production, reviennent sur le soin apporté par le cinéaste au réalisme de son polar, ce dernier n’hésitant pas à remettre en scène un véritable extrait de journal télévisé résumant les conséquences de l’enquête. Celui qui retournera au film criminel bien des années plus tard avec Les Quatre malfrats, profite de la caution vériste de Robbery pour développer une mise en scène sans esbroufe proprement époustouflante.

Copyright Studiocanal.

En une poignée de minutes quasiment muettes à l’atmosphère anxiogène, Peter Yates fait de l’introduction une véritable répétition de la dynamique de l’acmé, pour lui autant que pour les voleurs. Un braquage de mallette pleine de diamants est l’occasion d’éprouver son style sec et nerveux, où la pose d’une bonbonne de gaz dans une voiture est captée au téléobjectif. Le réalisateur alterne entre plans d’ensemble à la longue focale, où se détachent brusquement les protagonistes noyés dans la foule, et caméra embarquée dans les habitacles. Des instants qui semblent pris sur le vif, fruits de sa collaboration avec le chef-opérateur Douglas Slocombe, qu’il retrouvera à l’occasion de La Guerre de Murphy. Lors de ce premier quart d’heure, tout est timé. La séquence s’ouvre d’ailleurs sur un gros plan d’une montre, chacun effectue les gestes qui ont été minutieusement répétés. Le montage de Reginald Beck, collaborateur récurrent de Losey, glisse des inserts sur des regards angoissés, des mains qui s’affairent, des chronomètres, créant une musicalité de l’acte criminel. Par la suite, ce sentiment d’urgence transparaît dans la mise en place même du casse. Lors de cette organisation, les hommes de Clifton sont toujours perçus en mouvement (une conversation a lieu pendant un jogging), alors que les forces de l’ordre, le plus souvent prises de court, sont cadrées dans des plans fixes, statiques. La course-poursuite entre le gang et la police au cœur des rues londoniennes, dénuée de toute musique, où seuls retentissent les crissements de pneus et les sirènes, se pose en morceau de bravoure inaugural. Les divers obstacles, tels ces écoliers qui traversent la route, donnent non seulement à ressentir le foisonnement d’une grande ville, logique que l’on retrouvera dans le San Francisco de Bullitt, mais rendent également palpable le danger de la vitesse, la menace qui peut surgir à tout moment. Le bruit assourdissant d’un avion qui interrompt une discussion suit la même logique : un simple détail, parfois simplement le facteur humain (tel un témoin oculaire), est susceptible de faire dérailler la mécanique pourtant parfaitement huilée.

Copyright Studiocanal.

La rigueur de la mise en scène de Yates cache en réalité un sous-texte méta faisant du braquage une allégorie de la création cinématographique. Ainsi, Paul Clifton, interprété par un Stanley Baker également producteur rappelons-le, investit de l’argent, filme les lieux du crime en amont lors de repérages, fait passer un casting pour trouver les personnes adéquates, organise des répétitions, corrige les erreurs des uns et des autres… Tous n’ont alors plus qu’à unir leurs talents pour jouer une partition clairement définie. Si le casse perçu comme l’organisation d’un tournage n’est pas une chose unique dans l’histoire du cinéma, Inception fonctionnera bien des années plus tard sur le même principe, la particularité provient du statut du cinéaste qui dépeint ici une situation personnelle qui va s’avérer visionnaire. En effet, ce vol de diamants qui ouvre Robbery, véritable échauffement avant l’attaque du wagon postal, peut se percevoir inconsciemment comme un écho au dernier film britannique du cinéaste, préparant le terrain pour son coup d’essai américain : le culte Bullitt. C’est en effet en découvrant le film en salle, que Jean-Baptiste Thoret dans qualifie de passeport pour Hollywood dans sa préface, que Philip D’Antoni (producteur et futur réalisateur de The Seven-Ups) et Steve McQueen eurent l’idée de s’adjoindre les services de Peter Yates. Transparaît déjà ici la passion de ce dernier (partagé avec l’acteur de Guet-Apens) pour les véhicules en tout genre, à l’instar de cette Mini Austin cachée dans un camion ou de ces plans sur des trains évidemment, mais aussi des voitures, des motos, des hélicoptères et des avions, préfiguration de la machine volante au cœur de La Guerre de Murphy. Pour tout cela, l’exil de l’anti-héros à New York et le carton final « The End ? » apparaissent presque comme un note d’intention : l’avenir du metteur en scène se jouera de l’autre côté de l’Atlantique où il va littéralement faire exploser les codes du film d’action, bientôt suivi par un certain French Connection, également produit par D’Antoni.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).