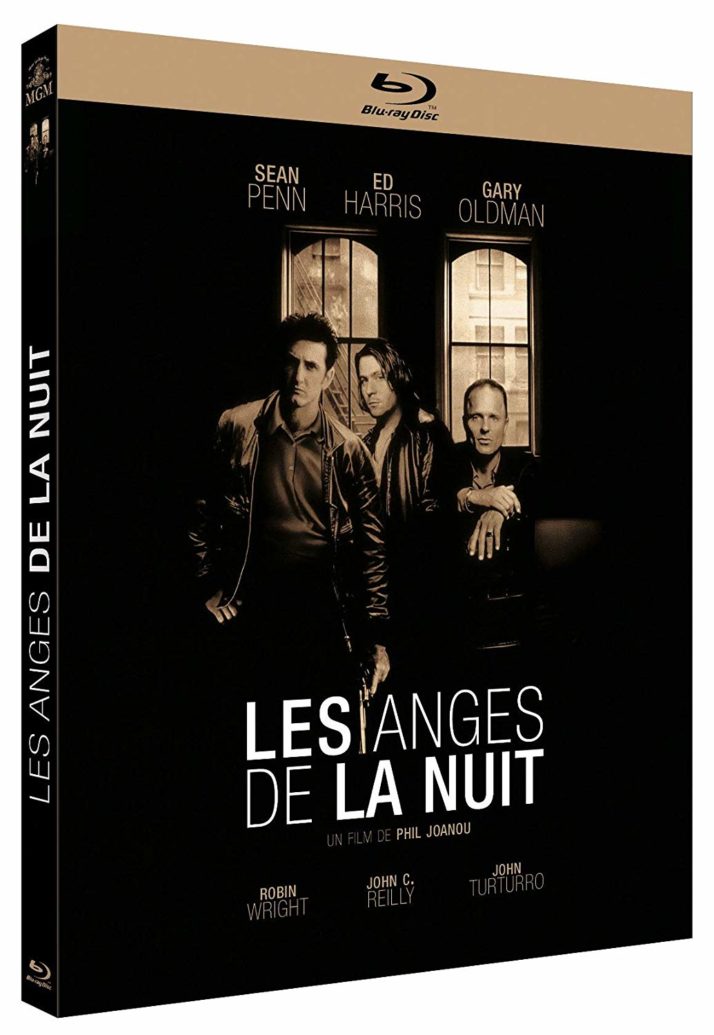

Cinéaste d’un film, d’une réussite, dont la carrière n’a pas tenu toutes ses promesses, les débuts de Phil Joanou sont pourtant placés sous les meilleurs auspices. Tout juste sorti de UCLA, son court-métrage de fin d’études (Last Chance Dance) est remarqué par Steven Spielberg en personne qui signe le jeune homme chez Amblin avant de lui confier la réalisation de deux épisodes de sa série télévisée Amazing Stories. La suite ne fut pas au diapason et, durant les années 90, il sombra dans les thrillers insipides (Sang chaud pour meurtre de sang-froid, Vengeance froide…) et s’en retourna principalement à la réalisation de clips (pour U2 ou Bon Jovi) et de captations de spectacles. Néanmoins, en cette année 1989 il est choisi par le producteur Mark Platt (fondateur d’Orion Pictures et ancien ponte de United Artists ayant payé la débâcle de La Porte du Paradis) pour mettre en scène un projet adapté de diverses anecdotes réelles de membres de la mafia irlandaise de New York. Les Anges de la nuit suit donc le destin de Terry Noonan (Sean Penn) qui revient dans le quartier qui l’a vu grandir après plusieurs années d’absence. Sur place il renoue les liens avec ses anciens amis et se retrouve mêlé à la guerre des gangs opposant ces derniers aux Italiens…

© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

Environnement autant que personnage à part entière, le quartier de Hell’s Kitchen (qui devait, au départ, donner son nom au film) se révèle être le centre névralgique du long-métrage. Si le premier plan dévoile Terry faisant face au Brooklyn Bridge, comme une image d’Épinal de la Grosse Pomme (immortalisée sur le grand écran à de nombreuses reprises), rapidement le vrai décor, plus sordide, se dévoile. Au milieu de ruelles glauques aux plaques d’égouts fumants, d’arrière cours sombres, le cinéaste emprisonne ses personnages dans de nombreuses contre-plongées, écrasés par les impressionnants immeubles alentour, comme un piège semblant se refermer sur eux. Joanou n’embarque pas le spectateur dans une visite touristique de New York, mais préfère filmer à hauteur d’hommes (la caméra ne s’élevant qu’à l’occasion d’un plan sur le centre-ville huppé) des bars miteux ou des docks surplombés par la silhouette massive d’un porte-avions, comme les derniers vestiges d’une cité sur le point de se métamorphoser. Car en ce début des 90’s, le procureur fédéral (et futur maire) Rudy Giuliani s’est engagé dans une politique de gentrification de la mégalopole après des années 70-80 ayant fait exploser les records de criminalité. Dans l’entretien Diriger une bande de gangsters présent en bonus, le réalisateur parle même de « disneyisation » de la ville, s’inscrivant ainsi dans le même regret que ses héros qui se plaignent de cette transformation brutale et de l’arrivée massive de yuppies dans leur quartier, qui se voit par la même occasion renommé Clinton, « la cuisine de l’enfer » faisant trop « mauvais genre ». Au cœur de ces rues se joue une guerre des gangs reflétant la réalité de la société américaine, les communautés y semblent ostracisées, hermétiques les unes aux autres, empreintes d’un racisme et d’une haine de son voisin (les nombreuses blagues de Jackie, interprété par Gary Oldman, sur les Noirs et les étrangers) bien loin de l’idéal d’unité sous la bannière étoilée. Pourtant, ce communautarisme se révèle l’un des nombreux faux-semblants du film. Si les Irlandais sont officiellement en guerre contre les familles italiennes, cela n’empêche pas Frankie (Ed Harris) de négocier une entente avec ces derniers. La notion de famille, de groupe soudé, se retrouve ainsi mise à mal, d’autant que le parrain napolitain ne considère pas le gangster irlandais comme son égal mais comme un simple subordonné, lui ordonnant même de nettoyer une table, comme un banal domestique. Sublimé par la très belle partition d’Ennio Morricone (remplaçant au pied levé U2, amis personnels du réalisateur, qui devaient signer la bande originale), le long-métrage dévoile des secrets refaisant peu à peu surface, à l’instar du mystère entourant le retour de Terry, qui se retrouve discuté dans une rame de métro, au sein même des entrailles symboliques de la ville.

© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

Le retour du protagoniste (qui aboutit à un twist habile qu’il est judicieux de taire) s’accompagne d’un déterminisme, d’une incapacité à se sortir totalement de son milieu d’origine, que n’aurait pas renié Francis Ford Coppola (et son héritier, James Gray). Le script, écrit par le dramaturge Dennis McIntyre (et dialogué par David Rabe, scénariste d’Outrages de Brian De Palma) emprunte à de nombreuses reprises au drame Shakespearien, apportant une dimension quasi mythologique à l’ensemble. Phil Joanou place ainsi les actions et la destinée des personnages sous le regard de nombreuses figures et icônes du catholicisme, que ce soit au sein d’un décor de cathédrale ou au détour de dialogues (Terry se compare à Judas, Jackie prétend qu’il a été déposé là par un ange). Suivant cette volonté de fresque monumentale, le premier montage avoisinait les trois heures, de nombreuses scènes ont dû être ainsi coupées (notamment celle avec Michael Gambon dans le rôle du parrain de la mafia irlandaise), ce qui eut pour effet (bénéfique) de resserrer l’intrigue autour du héros. Aux côtés d’un très bon Sean Penn, alors en pleine ascension (après ses rôles dans Colors et Comme un chien enragé), le film réunit un casting quatre étoiles composé d’acteurs émergents, tous excellents, de Gary Oldman formidable en chien fou imprévisible à Robin Wright (qui méritait décidément une bien meilleure carrière) en passant par Ed Harris, le vétéran Burgess Meredith (à l’occasion d’une très belle scène), John Turturo ou encore un tout jeune John C. Reilly. Toute cette troupe ne revêt pas les habits luxueux de truands aisés et hauts en couleurs (leur chef habite dans un pavillon de banlieue ordinaire) mais se révèle appartenir à une caste de petites frappes vivant d’extorsions minables et de rackets, formant un prolétariat du crime, ce que Samuel Blumenfeld dans l’entretien nommé New York portée disparue, qualifie de « cols bleus de la mafia ». Cette originalité dans le traitement, s’accompagne de vrais morceaux de bravoure (à l’instar de la fusillade finale dont le ralenti esthétisant évoque le cinéma d’action Hongkongais, celui de John Woo en tête) dont le paroxysme est atteint lorsque le réalisateur fait habilement monter la tension autour d’un coup de fil tardant à résonner, faisant montre d’un vrai sens de la mise en scène et du découpage. Toutes ces qualités ne suffirent pas à faire du film un succès, le public, probablement rassasié d’histoires de gangsters en vogue à l’époque (Les Anges de la nuit est sorti une semaine après Les Affranchis et à quelques mois d’intervalle du Parrain 3 et de Miller’s Crossing) ne se pressa pas dans les salles, aboutissant à un flop monumental. Long-métrage pourtant réussi, véritable tragédie pleine de violence et d’humour noir (les mains coupées et gardées au réfrigérateur), sublimée par la magnifique photo de Jordan Cronenweth (chef op de Blade Runner), State of Grace (de son titre original) retrouve une nouvelle jeunesse grâce au master proposé par Rimini. Le moment est venu de rendre justice et de réévaluer ce très bon polar, véritable chant du cygne du cinéma policier new-yorkais quelque peu oublié.

© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

Disponible en DVD et Blu-Ray chez Rimini Editions.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).