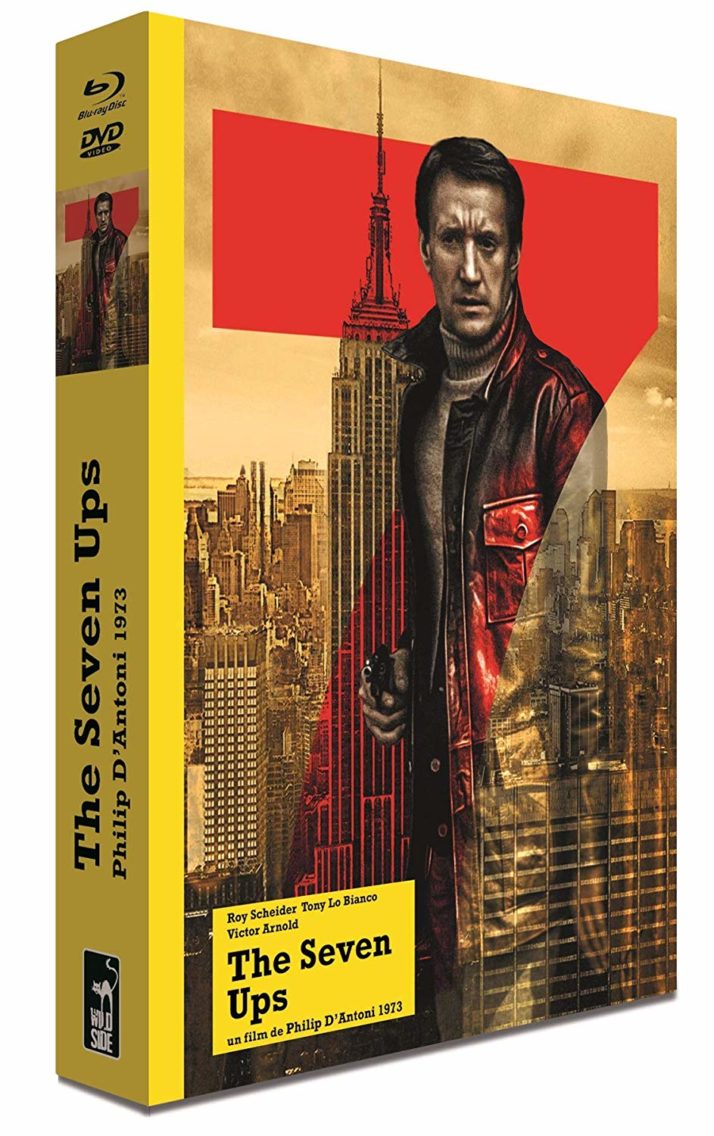

Prolifique producteur de télévision durant les années 60 et 70, où il supervise de nombreux documentaires et séries, Philip D’Antoni a marqué l’histoire du cinéma grâce à deux polars devenus cultes : Bullit (1968) et French Connection (1971). Deux longs-métrages qu’il produisit et qui, chacun à leur manière, firent évoluer le genre grâce à leur approche réaliste, à leurs tournages en décors naturels (le plus souvent en extérieur au sein de rues bondées), et à leurs scènes d’action spectaculaires (à l’image des deux courses-poursuites devenues cultes). Fort du succès critique et public du chef-d’œuvre de William Friedkin (lauréat de cinq Oscars), D’Antoni choisit pourtant d’abandonner la production de sa suite (French Connection 2, réalisé par John Frankenheimer) et décide de passer pour la première (et unique) fois derrière la caméra. En résulte The Seven Ups, thriller sombre et cru, qui suit une équipe de choc de la police de New York aux méthodes brutales mais efficaces, menée par Buddy Manucci (Roy Scheider) et surnommée les « Seven Ups » (car n’intervenant que si les criminels arrêtés sont susceptibles d’écoper d’une peine de sept ans de prison minimum). Alors qu’une guerre des gangs éclate, l’un de leurs collègues est assassiné. Buddy et ses hommes jurent alors de le venger. Le film est pour la première fois disponible en France, dans un combo Blu-Ray/DVD édité par Wild Side, riche en bonus (dont un excellent entretien avec le scénariste Fathi Beddiar, intitulé Équipe de Choc) et accompagné d’un livre de 117 pages signé Philippe Garnier.

© Wild Side

Adapté des mémoires de Sonny Grosso, flic new-yorkais ayant inspiré le personnage de Buddy Russo dans French Connection, The Seven Ups s’inscrit dans la droite lignée de ce dernier, au point de pouvoir être perçu comme son prequel, ou, tout du moins, comme une autre « aventure » du personnage interprété par Roy Scheider (ici renommé Manucci). Les points communs entre les deux longs-métrages sont légion, le réalisateur adoptant la même approche quasi-documentaire de la vie des policiers et de leurs méthodes, allant jusqu’à engager de vrais membre des Seven Ups afin de jouer leur propre rôle (ou presque), comme en témoigne la présence de Jerry Leon, légende du NYPD, ici interprète de Mingo. Cette démarche ultra-réaliste, marque de fabrique des productions de D’Antoni, lança une mode de polars s’éloignant des clichés hollywoodiens jusqu’alors en vigueur. Les héros s’y trouvent délestés de toute psychologie superflue et de tout sentimentalisme hollywoodien. Ainsi, si Jacqueline Bisset faisait encore chavirer le cœur de Steve McQueen dans Bullit (film dont le producteur confesse avoir été déçu, dans l’entretien présent en bonus), Popeye Doyle, incarné par Gene Hackman dans le film de William Friedkin, a posé les bases du policier célibataire, froid, violent et cynique. Modèle qui marquera le cinéma américain des années 70, de l’excellent Les Flics ne Dorment pas la Nuit de Richard Fleischer (1972) au Prince de New York de Sidney Lumet (1981). Ces films réhabilitèrent le travail des forces de l’ordre en montrant sa complexité, la face sombre du quotidien des « hommes en bleu » et leurs dilemmes, à une époque où toute figure d’autorité était vue comme fasciste et liberticide (les manifestations anti-Vietnam battant alors leur plein). Police Puissance 7 (de son titre français) choisit l’approche de cinéma-guérilla, sèche et crue, chère au réalisateur de L’Exorciste. Le cinéaste s’entoure de la même équipe (Don Ellis compose la bande originale, Bill Hickman supervise les impressionnantes cascades, Randy Jurgensen, l’ancien inspecteur, est de nouveau engagé comme conseiller technique), réunit un casting composé de « gueules » habituelles du cinéma américain des 70’s (Joe Spinnell, le glaçant Richard Lynch…) et offre une course-poursuite spectaculaire en plein cœur des rues de New-York (mise à l’honneur au travers de deux documentaires présents sur cette édition, dont un reportage télé d’époque, sur les lieux du tournage). Morceau de bravoure grisant d’une dizaine de minutes, filmé en majeure partie à l’aide de caméras embarquée à bord des voitures lancées à toute allure, cette scène offre un spectacle fou, et reflète les ambitions de son réalisateur, à savoir surpasser la séquence culte et kamikaze de French Connection (dont il emprunte les conditions de tournage sur le vif et sans autorisation). Loin d’être une resucée de ce dernier, ou de ne se construire que dans son ombre, The Seven Ups pénètre encore plus loin le centre névralgique de son récit : la police de New York et les hommes qui la composent.

© Wild Side

Le film se montre avare en dialogues et instaure une ambiance sèche, fruit du travail du scénariste Alexander Jacobs (auteur de Duel dans le Pacifique de John Boorman notamment), connu pour ses scénarios concis et taiseux. La scène inaugurale détaille, en quelques plans muets, le fonctionnement quasi mécanique de cette troupe d’élite. Buddy y est ainsi introduit attendant devant un magasin, pendant que ses collègues en poste quadrillent le secteur silencieusement, comme des gangsters préparant un casse, dans une ambiance renvoyant à la rigueur des films de Jean-Pierre Melville. Pourtant, pour appréhender le suspect, ils se mettent en scène, jouent des rôles dans une parodie de dispute, mettant à sac la boutique, usant de moyens frôlant l’illégalité. Cette attitude fait dire à un de leurs supérieurs qu’ils sont « indignes de la police ». En une séquence, D’Antoni présente les Seven Ups comme une équipe soudée, à la mécanique implacable, mais aussi capables d’outrepasser leurs droits, et de flirter avec les limites de la loi. En cela, ils peuvent être vus comme les ancêtres de la « Strike Team » de Vic Mackey dans la série The Shield. Même leader charismatique (formidable Roy Scheider), même équipe solidaire, même QG isolé au sein du commissariat, même efficacité, mêmes méthodes voyant la police se mêler au monde du crime, et inversement. À la différence notable que, là où les héros du show de Shawn Ryan franchissaient à maintes reprises la ligne jaune, les hommes de Manucci se révèlent, eux, d’une rigueur morale sans failles. En dehors de cette « famille », le réalisateur insiste sur la relation, pleine de nostalgie et d’affection, qui unit l’inspecteur à son indic et ami d’enfance, Vito (campé par Tony Lo Bianco). Différents de par leurs choix de vie et pourtant semblables, ils s’échangent informations et coups de pouce, créant une réelle complicité entre eux, une sorte de fraternité, renvoyant ainsi au passé des deux comédiens, ayant débuté dans la même troupe, le Triangle Theater, au milieu des années 60. À la question centrale autour de laquelle gravite toute l’intrigue (dans ce jeu de dupes, qui manipule qui ?), le spectateur se retrouve à avoir une longueur d’avance sur les personnages, connaissant tous les engrenages et trahisons (parfois déchirantes) avant eux, faisant de ces antihéros de simples pions au cœur d’un échiquier géant : New York.

© Wild Side

Plus qu’un simple décor, la Grosse Pomme se révèle un personnage à part entière. En témoignent les nombreux plans où les personnages sont filmés depuis les toits, D’Antoni faisant de la mégalopole, un spectateur passif du drame qui est en train de se jouer. Son atmosphère grise et morne (à l’image de la photographie d’Urs Furrer, déjà à l’œuvre sur Shaft, ici magnifiée par le master proposé par Wild Side), ses ruelles mal famées, ses dealers, ses macs, reflètent l’ambiance délétère qui y régnait alors. La ville, alors en pleine décrépitude, devient un élément quasi organique, renfermant en son sein des recoins propices à des scènes de suspens (la station de lavage auto, lieu récurrent de tension) ou d’action (ses rues et artères bondées, permettant la longue course-poursuite de milieu de métrage). Dans son livre, Philippe Garnier écrit que le film donne à voir le New York « avant l’ère Reaganienne, avant Starbucks et l’économie globale. Quand Manhattan puait des aisselles »(1). Cette mutation est au cœur des échanges entre Buddy et Vito, le personnage joué par Tony Lo Bianco, nostalgique du bon vieux temps, regrettant que les new-yorkais « ne respectent plus rien », alors que derrière lui, deux gratte-ciel sont en train d’être construit. Pourtant, la ville semble clémente avec le personnage interprété par Scheider, les passants le saluent, les habitants lui disent bonjour et il obtient même des informations de la part des divers commerçants. Il est un homme de la rue, il la connaît, la respecte, contrairement aux criminels qu’il traque, présentés comme des hommes d’affaires en costumes, habitant de superbes villas ou possédant de luxueux magasins d’antiquités. Une élite de gangsters, vivant au milieu même de New York, car ici l’ennemi ne vient pas d’ailleurs (le gangster débarqué de Chicago dans Bullit, le trafiquant marseillais dans French Connection), mais il est intérieur, gangrenant toutes les strates de la société, du banquier au dealer. Le plan, au cœur du scénario, visant à rançonner et éliminer la « concurrence », peut alors se voir comme une lutte des classes, une volonté de la rue de reprendre le pouvoir sur le capitalisme grandissant en retournant ses propres armes contre lui. Combattre le feu par le feu, comme un miroir déformant des propres méthodes des Seven Ups.

© Wild Side

(1) Philippe Garnier, Jamais deux sans trois : The Philip D’Antoni Story, p.92

© Tous droits réservés. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Par ailleurs, soucieux de respecter le droit des auteurs, nous prenons soin à créditer l’auteur/ayant droit. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).